常山は、児島で金甲山に次ぐ高さがあり(307m)、姿も「児島富士」といわれる美しい山である。戦国時代初期?に「常山城」という山城が築かれ、現在では山頂に電波塔が立つ。と、来れば、古代には聖山で、磐座か古社がありそう、と思ったのだが、特にそういう形跡はない。ただ、山頂に「腹切岩」という名がついた岩があるというので、見に行った。

JR「常山」駅(玉野市宇藤木)のすぐ南に登山口があるが、徒歩ではずっと急な登り(山頂まで約40分)。「常山」駅に沿った道路を北西に約500m行くと、車道の登り道があり、山頂近くまで行ける。山頂近くに駐車場あり(駅付近には無いので、注意。)。

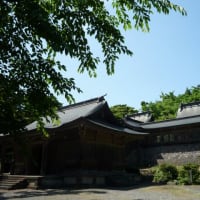

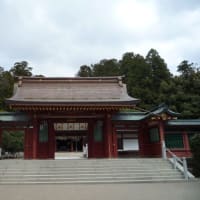

登山道の途中に「惣門丸跡」という場所があり、児島湖・金甲山方面(北東方面)の眺望が良い(写真上)。更に登って山上に出ると、「本丸跡」に「腹切岩」がある(写真中)。天正3年(1575年)、毛利氏方の小早川隆景に攻められた当時の城主上野肥前守隆徳(三村氏方)の奮戦空しく常山城は落城し、上野隆徳はこの「腹切岩」の上で自害したという。見たところ、特に平らな岩というわけでもなく、変わった形の岩というわけでもない。なぜ、この岩の上で自害したのだろう。これが古代の磐座で、城主の信仰があった、ということなら分かるが、そういう話は聞かない。なお、「本丸跡」には展望台も設置されているが、桜の木が伸びすぎていて視界が良くない。今はどこでも桜を植えるが(植えたい気持ちはわかるが)、少しは眺望のことも考えて欲しい。

さて、「本丸跡」から一段下がった「北二の丸跡」に有名な「女軍の墓」がある。常山城落城の際、上野隆徳の妻鶴姫が侍女らを引き連れて敵陣に切り込んだ後、城内に戻り自害したといわれ、その供養石がずらりと並んでいる(写真下)。こうしたことから、常山城跡は心霊スポットとされることもあるようだ。その供養のためか、登山道の途中には地蔵菩薩の石像が多い。となると、もう神様の出番はないのだろう。

玉野市観光協会のHP(玉野歴史街道 常山城コース):http://tamanokankou.com/kankou/tsuneyama.htm

写真上:中腹(「惣門丸跡」)からの児島湖方面の眺望

写真中:頂上にある「腹切岩」。右手に見えるのは常山城主上野隆徳公の石碑、岩の向こう側に電波塔がある。

写真下:女軍の墓

JR「常山」駅(玉野市宇藤木)のすぐ南に登山口があるが、徒歩ではずっと急な登り(山頂まで約40分)。「常山」駅に沿った道路を北西に約500m行くと、車道の登り道があり、山頂近くまで行ける。山頂近くに駐車場あり(駅付近には無いので、注意。)。

登山道の途中に「惣門丸跡」という場所があり、児島湖・金甲山方面(北東方面)の眺望が良い(写真上)。更に登って山上に出ると、「本丸跡」に「腹切岩」がある(写真中)。天正3年(1575年)、毛利氏方の小早川隆景に攻められた当時の城主上野肥前守隆徳(三村氏方)の奮戦空しく常山城は落城し、上野隆徳はこの「腹切岩」の上で自害したという。見たところ、特に平らな岩というわけでもなく、変わった形の岩というわけでもない。なぜ、この岩の上で自害したのだろう。これが古代の磐座で、城主の信仰があった、ということなら分かるが、そういう話は聞かない。なお、「本丸跡」には展望台も設置されているが、桜の木が伸びすぎていて視界が良くない。今はどこでも桜を植えるが(植えたい気持ちはわかるが)、少しは眺望のことも考えて欲しい。

さて、「本丸跡」から一段下がった「北二の丸跡」に有名な「女軍の墓」がある。常山城落城の際、上野隆徳の妻鶴姫が侍女らを引き連れて敵陣に切り込んだ後、城内に戻り自害したといわれ、その供養石がずらりと並んでいる(写真下)。こうしたことから、常山城跡は心霊スポットとされることもあるようだ。その供養のためか、登山道の途中には地蔵菩薩の石像が多い。となると、もう神様の出番はないのだろう。

玉野市観光協会のHP(玉野歴史街道 常山城コース):http://tamanokankou.com/kankou/tsuneyama.htm

写真上:中腹(「惣門丸跡」)からの児島湖方面の眺望

写真中:頂上にある「腹切岩」。右手に見えるのは常山城主上野隆徳公の石碑、岩の向こう側に電波塔がある。

写真下:女軍の墓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます