築地山常楽寺(ついじさん じょうらくじ)。天台宗の寺院で、本尊は千手観音。本坊は「明静院」(みょうじょういん)といい、最盛時には20余坊あったという。明治16年(1883年)火災により山門を残して全山焼失、その後復興(本尊は金山寺から貰い受けたという。)。現在の状況については殆ど情報がなく、詳細不明。

場所:岡山市東区草ヶ部1806。地図で見ると、小廻山の北側、瀬戸町笹岡のほうから(県道96号線(岡山赤穂線)から、笹岡公民館の南辺りから)、当寺に隣接する「小廻加圧ポンプ場」(更に小廻山)に至る道路があるようである。しかし、唯一、焼失を免れた立派な山門は南側、草ヶ部側にある。国内神名帳に載る「立河神社」の脇に九十九折の道があり、登っていくと、山門の横に出る。地図でも上(北)にあるが、急な坂道で、まさに「立河神社」の真上にあるようである。

「草ヶ部」というのは、日下郷(くさかべごう)に由来し、仁徳天皇の子「大日下王」と「若日下部命」の名代(なしろ)地として設けられたものという。現在も、草ヶ部には条里制の跡が残っている。

ただし、かつて当寺が所在する場所は「築地山村」として、草ヶ部村とは分かれていた。村名は当寺の山号から取ったものだろうが、その山号は、昔、弘法大師が小廻山に石垣(築地)を築かせたという伝説によるという。弘法大師というのはもちろん伝説に過ぎないだろうが、小廻山は朝鮮式山城ではないかとの説もあるところである。ただし、建物等の跡が見つかっていないこともあって、まだ定説はないようである。

なお、小廻山山頂(198m)には「八大竜王の石碑」があり、雨乞い祭祀を行っていたようだ(下記HP参照)。この点でも立河神社(罔象女神)と当寺の関連が窺われる。

「沸茶の庵」さんのHPから(大廻小廻山城跡):http://haikai.putcher.info/siro/okayama/omeguri/omeguri.htm

「おおいけ新聞」さんのHPから(雨乞い行事などの記事):http://www7a.biglobe.ne.jp/~nakanishi/ooike15.pdf

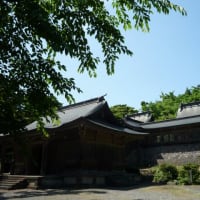

写真上:常楽寺山門

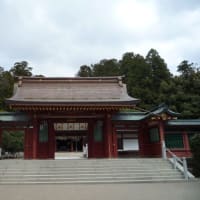

写真下:常楽寺本堂

場所:岡山市東区草ヶ部1806。地図で見ると、小廻山の北側、瀬戸町笹岡のほうから(県道96号線(岡山赤穂線)から、笹岡公民館の南辺りから)、当寺に隣接する「小廻加圧ポンプ場」(更に小廻山)に至る道路があるようである。しかし、唯一、焼失を免れた立派な山門は南側、草ヶ部側にある。国内神名帳に載る「立河神社」の脇に九十九折の道があり、登っていくと、山門の横に出る。地図でも上(北)にあるが、急な坂道で、まさに「立河神社」の真上にあるようである。

「草ヶ部」というのは、日下郷(くさかべごう)に由来し、仁徳天皇の子「大日下王」と「若日下部命」の名代(なしろ)地として設けられたものという。現在も、草ヶ部には条里制の跡が残っている。

ただし、かつて当寺が所在する場所は「築地山村」として、草ヶ部村とは分かれていた。村名は当寺の山号から取ったものだろうが、その山号は、昔、弘法大師が小廻山に石垣(築地)を築かせたという伝説によるという。弘法大師というのはもちろん伝説に過ぎないだろうが、小廻山は朝鮮式山城ではないかとの説もあるところである。ただし、建物等の跡が見つかっていないこともあって、まだ定説はないようである。

なお、小廻山山頂(198m)には「八大竜王の石碑」があり、雨乞い祭祀を行っていたようだ(下記HP参照)。この点でも立河神社(罔象女神)と当寺の関連が窺われる。

「沸茶の庵」さんのHPから(大廻小廻山城跡):http://haikai.putcher.info/siro/okayama/omeguri/omeguri.htm

「おおいけ新聞」さんのHPから(雨乞い行事などの記事):http://www7a.biglobe.ne.jp/~nakanishi/ooike15.pdf

写真上:常楽寺山門

写真下:常楽寺本堂

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます