何のこっちゃ、と読み進むうちに このコラムにはウンチクが多く含まれていました。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「『アサヒる』の『民主主義』」(10月12日 TechOn! 仲森智博)_ 先日、ネット系のニュース・サイトで、「アサヒる」という言葉がネット上で流行している、という話を知った。 試しに Google で検索してみると、60万件超の検索件数があるではないか。 なるほど、「流行している」というニュースは、まんざらデマでもないらしい。

『はてなダイアリーキーワード』によれば、「アサヒる」の意味は「捏造する。 でっちあげる。 執拗にいじめる」ということらしい。その起源は、9月25日付の朝日新聞に掲載された、コラムニストによる次のようなコメントだ (※追加1へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

朝日の捏造は、中々奥が深く 枚挙に暇がありません。 後述の「珊瑚礁落書き捏造事件」「週刊朝日広告捏造」「捏造記事『田中康夫』」

などなど、ちょっと検索をかけると 山ほど出てきます。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「首相が提訴方針『週刊朝日記事、広告は捏造』」(4月25日 iza)_ 安倍晋三首相の事務所は25日、長崎市長射殺事件に「関係」があるかのような記事や広告を掲載され、著しく名誉を傷つけられたとして、「週刊朝日」を発行する朝日新聞社などに対し、損害賠償請求訴訟を起こす方針を固めた。 首相就任前から続く「安倍Vs朝日」の因縁バトルが、ついに法廷に持ち込まれることになりそうだ。

「これまで週刊誌の誹謗中傷記事については、政治家の有名税的な部分もあり 我慢に我慢を重ねてきたが、民主主義を冒涜する卑劣極まる犯罪に関係があるかのように書かれるのは看過できない。 法廷の場でハッキリさせたい」

安倍事務所の担当者はこう語る。 問題視しているのは「週刊朝日」の5月4・11日合併号 (※追加3へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

「『朝日新聞』捏造記事事件 (05年10月号 週刊ダイヤモンド 連載 第37回「続・憂国呆談」番外編 Web スペシャル)

浅田彰__田中さんの巻き込まれた「朝日」の捏造記事事件にはあきれたね。 今回の解散総選挙での新党設立の動きのなかで、田中さんと亀井静香が会談したという記事が「朝日」に出た (8月21日朝刊および22日朝刊)。 ところが、本当は東京で会ってたのに記事には「長野県内」と書かれてた。 そこで田中さんが疑義を呈したことから、記者が直接取材もせず虚偽の取材メモをつくり、それに基づいて記事が書かれたことがわかったわけだ (※追加4へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

こうも、捏造記事が続くと、たまたまということではなく、構造的なものと思わざるを得ませんね。 公正中立であるべき報道が、ある方向に誰かが磁石で引っ張っているようなもので、一旦そう思われると、全ての記事がことごとく見えない磁力線で偏向されて、書かれたのではないかと疑われてしまいます。

少しずつ朝日の購読者は減っているはずで、まだ大きな減少でなくとも、いつかは大きな捏造記事が発覚して、ガタッと大きく購読者が減ってしまうことが予想できます。 それは先のコラムに似た事例が出ています__

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「『アサヒる』の『民主主義』」(10月12日 TechOn! 仲森智博)_ 突然の必然_ 似ているかも、と思い出したのは、落語である。 子供が縁日で亀を買ってきたが、一晩で死んでしまう。 早速、売主に文句を言ったら「亀の寿命は万年、これにウソはない。 でも1日で死んでしまったって? それは、昨夜がちょうど万年目だったからだよ」と言い返されてしまう。 1日は短いが、その1日が1万年という境を踏み越えたとき、大きな変化が起きるというわけだ。

まあ、これは落語のオチである。 けど実際に、ビジネスの世界でもこんな話があると、あるマーケティングの専門家の方にうかがったことがある。 例えば洋服の製造コストを抑えるために、ちょっとだけ生地の質を落とす。 でも、売り上げは落ちない。 今度は縫製を少し簡略化してみる。 それでも売り上げは変わらない。 そうやって質を少しずつ落としていくと、あるとき突然にガタっと売り上げが落ちるのだという (※追加2へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

朝日新聞社は世論形成に大きな力を持ってきました。 大きな力を持つ者、組織にはその力を無闇に使うことがないよう 大きな責任が伴うものです。

怪力の持ち主がやたらと腕を振り回したら、どうなるか? 他人は振り飛ばされ、怪我を負う人も出ることでしょう。 捜査権を持つ警察がやたらと人を拘束したら、どうなるか? 人は警察官を見ただけで隠れるようになるでしょう。

朝日の記者がやってきて、話しを聞きたいといったら、どう対応すればいいのでしょう? 発言したことがねじ曲げられるカモ知れない、と想像されたら、みんな本当の事を話さないカモ。

恐らく、そう感じている一般人は多いのではないかと思います_特に 政治家には_私は政治家ではないので、朝日の記者が来ることはなく 助かってますが。

因に、「エガワる」とは__ウィキペディア「江川事件」から … 一連の経緯から、「エガワる」(周囲を省みず、強引に自分の意見を押し通すこと) という言葉が、1978年の流行語になった。

人名、会社名のあとに動詞の「する」「る」を付けると、その人や会社の性格や行動を表すことを意味しますね。

以上

以下は興味ある人のみ お読み下さい。

※追加1_「『アタシ、もうアベしちゃおうかな』という言葉があちこちで聞こえる。 仕事も責任も放り投げてしまいたい心情の吐露だ。 そんな大人げない流行語を首相が作ってしまったのがカナシイ」。 この「アベしちゃう」に、ネットユーザーが敏感に反応した。 コラムニスト氏のブログは炎上し、『2ちゃんねる』では即日、関連するスレッドが立ち「祭り」状態になる。 そこでは「そんな流行語は聞いたことがない」「また朝日の捏造だろ」といった書き込みが相次ぎ、その中から「アサヒる」という言葉が生まれた。 それが、ネットを通じてあっという間に広まったのだという。

ネットの威力、ということも含めて、何だかものすごく考えさせられる事件である。 だが、例の記事自体は、よく引き合いに出される「珊瑚礁の落書き記事 (1989年に起きた朝日新聞による捏造事件、沖縄の珊瑚礁で「KY」という落書きを発見したと批判的に報じたが、後の調査で自作自演であることが発覚した) に比べれば、それほどインパクトの大きいものとは思えない。 つまり、事件はスレッシュホールド (しきい値) を超える一つの小さなキッカケに過ぎなかった、ということだろう。 個人的には、一部報道機関のヒステリックな「安倍叩き」に生理的拒否感を感じていたので、「ひょっとしたら同じような感覚を持っていた人が、実は多数いたということか」とも思う。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

※追加2_ 「レストランとかでも一緒でしょ。 少しずつ食材を落としていっても、最初のうちは気付かれない。 でも、ある一線を越えたとき、突如としてバレる。『最近味が落ちたと思わない?』『そうそう、A子もやっぱそう思う?』とか、お客さんの間で噂されるようになってしまう。 別に、最近になって突然味が落ちたわけではなく、実際にはかなり以前から少しずつ落ちていたわけですけどね …」

洋服や食べ物に限ったことではない。 あらゆる商品に関する世評からブランドの人気、さらには企業の技術力や経営者個人の評判まで、堅実に保ってきたかのようにみえる評価が、ほんの小さなキッカケで真っ逆さまに落ちていく。 そんな場面を何度も目にしてきた。 どうでもよいことかもしれないが、なぜこのようなことがなぜ起こるのだろう。 それが気になって、ここしばらく考え続けてきた。

◇

ポジショニング_ これが理由の一つか、と目星をつけたのは、「人間というのは追従する存在である」ということだ。 以前にも紹介したルーシー・クラフトさんのコラム『「社長のジョーク」で知る会社の危険度』にこんな話が出てくる。

ある調査のため、学生が募集されていくつかのグループに分けられる。 第1グループには、そのうちの何人かに賞金が贈られることが告げられる。 こうすることで、主催者と被験者の間に上下関係を作るわけだ。 次に、このグループの前に主催者が立ち、つまらないジョークを披露する。「気に入られたら賞金がもらえるかも」と思った第1グループの学生は、みな笑う。 対照的に、賞金がもらえるとは思っていない第2グループの学生は、誰も笑わなかったという。 よくある「ゴマすり」「へつらい」の光景である。

面白いのはここからだ。 第1グループと同様に賞金が出ると告知された第3のグループがあり、彼らには被験者のいない個室で同じジョークを録音して聞かせる。 それでも学生たちは笑ってしまったという。 肝心の、へつらう相手はいないのに。 調査グループは、こう結論している。「自分の地位は低いと感じると、できるだけ多くの、同じ感情を持つ相手を必要とする。 それを円滑に進めるため、直接的な利益がなくてもとりあえず笑ってしまう」のだと。 人は無意識に自分の状況を感じ、本能的に「へつらう」という反応を示してしてしまうようなのだ。

「地すべり的勝利 (landslide victory)」などという現象も、こうした「人の追従癖」によるものなのかと思う。 オピニオン・リーダーなどに対してフォロワー的な立場に置かれている大多数の人たち、あるいは敗者の側に回ってしまいそうだと感じた人たちが、一気に世論の推す方向や勝者の側になだれ込むのである。

◇

ネガ>ポジ_ もう一つ、これか?と思ったのが、行動経済学でいう「損した場合の心理的影響は、得したときより3倍も大きい」という人間の行動に関する法則だ。 以前、あるエコノミストの方に、こう教わった。 実際の経済では、古典的経済学では説明できない多くの現象が発生する。 それは「人は合理的な判断が下せない」ためで、この人間的な行動原理を反映させた経済学を「行動経済学」と呼ぶ。 この、人間的な習性の一つが「損得の受け止め方」の問題で、広く解釈していえば「ネガティブな出来事をポジティブな出来事より3倍深刻に受け止めてしまう」ということであるようだ。 このため人は、ポジティブな出来事に期待するよりネガティブな出来事によるショックを避ける行動をとりがちで、これを行動経済学では「後悔回避」と呼ぶらしい。

そうだとすれば、ネガティブな評価は ポジティブな評価より 3倍大きな反響を人々に与えるということになるだろう。 つまり、善行を重ねても評価はじりじりとしか上がらないが、悪事によって評価が揺らげば、上がる速度の3倍の速度で評価が急降下するということか。 何やら「行動経済学の登場によって ようやくそのメカニズムが説明できるようになった」といわれるバブル崩壊に似ていなくもない。

もちろん、こうした人間的な感情に支配される行動は、経済学でいうところの「合理的なもの」ではない。 理論的に算出される、最高の結果が期待できる行為ではないのである。「後悔したくない」という感情を押し込め、ある確率で損をすることを覚悟しながら、理論上もっとも期待値の大きい選択肢を選ぶのが、最善の結果を得る方法なのだろう。 それを可能にするのが、話題になった本のタイトルではないけれど「鈍感力」というものなのか。 常におびえ、ちょっとした批評にも「一喜十憂」する自分などには、とてもそんな力は身に付きそうもないけれど。

さらにもう一つ。 それは「ネット」というものの存在である。 人の行動は、追従にしろ、後悔回避にしろ、外からの情報によって大きく左右される。「みんな怒っている」ということを知って、初めて安心して自分も怒ることができるわけだし、「どうも株価はここから下落を続けるようだ」などという噂を聞くから投資家はうろたえる。 その情報が、ネットの普及によって極めて速く、多くの人たちを巻き込むかたちで流通するようになった。 こうなったことで、例えば「人間ならではの非合理的行動」といったものの特徴が、かつてより一層際立つようになったのではないかと思うのである。

◇

51対49_ そんなことを書くと、「だからネットはけしからん」「規制すべき」などという反応が返ってくるかもしれない。 けれど、もしもそれが「合理的な判断」であったとしても、決して世界はネットがなかった時代に後戻りできるものではない。 そもそも、人間の行動が理論上は非合理的であるとしても、それには理由があるだろう。 最善の解を求めるのではなく、後悔の種を避けつつ次善の解を求める。 これこそが、人間に与えられた最高の知恵かもしれないのである。 前回の論旨でいえば「吾唯足知 (われただ足るを知る)」という禅の教えに通じるものなのかもしれないし、「そうガツガツしなくても、人間生きてさえいれば、いいこともあるさ」というゴーストの囁きなのかもしれないし。

そんな思索にふけっているときに、たまたまネットで、尊敬してやまない西村吉雄氏の『オープンソース活動と民主主義』と題したコラムを読み、いたく感動した。 氏は長く日経エレクトロニクス誌の編集長を務められ、その期間、多くの記者に薫陶を与えてこられた。 私もその、「西村チルドレン」の一人である。 まあ、そんな私事はともかく、少し長いが一部を引用してみたい。

◇

不特定多数に信をおくという意味で,Web2.0 は民主主義に通ずる。 実際グーグル社はそのホームページで "Democracy on the web works" と宣言している。 しかし、不特定多数はときに愚かで暴力的な集団と化す。「衆知でなく衆愚」「現代の魔女狩り」「グーグル八分 (グーグル社の検索結果に自分のサイトを入れてもらえなくなること) は差別」。 ネット上の不特定多数の振る舞いへの批判も激しい。

事典内容に関して意見が対立し、激しい書き換え合戦などがウィキペディアでもあるという。そのときには「管理者」が調整する。「良い方向に働く力が微妙に勝っている。 参加する人が多ければ多いほど、より良くなると感じる」。管理者を3年以上続ける今泉誠氏はそう語る (安田朋起「ウェブが変える1」、『朝日新聞』朝刊、06年7月27日付)。

この経験は本質的である。 民主主義はもともと 最良解を保証するシステムではない。 尭や舜 (中国の伝説的な名君) が常にいるのなら、名君にまかせたほうが良いに決まっている。 けれども生身の名君は必ず老い、そして乱心する。

「ご乱心の殿よりは衆愚がまし」。 これが民主主義だと私は思う。

◇

そうか、何だかんだと考えてきたけど「小さな一歩が大きな動きを誘発する」という現象は、考えてみれば民主主義の代表的手法である「多数決」そのものではないか、と気付いた。 過半数で可決なら、51対49でも可決。けれど、わずか一人が反対に回れば否決となるのである。 そして、51対49よりも51万対49万の方がいい。 それがウィキペディアの教訓である。

それをネットが実現してくれる。そして、これから先、まだまだ「ネット人口」は増えていく。 そうなれば、もっともっと良くなっていく。 そう思えば、私のように「鈍感力」のない、先のことが心配で心配でしょうがない人間にも、何やら光明が差してくるように思えないでもない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

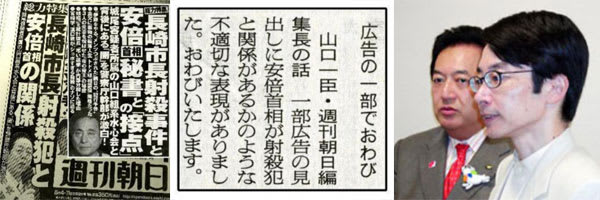

※追加3_ 同誌は「山口組系水心会と安倍首相の『関係』を警察庁幹部が激白」の見出しで、長崎市の伊藤一長市長射殺事件の背景として、安倍事務所に以前在籍していた秘書が右翼団体から文書を送り付けられるトラブルに見舞われたことがあるかのような記事を掲載した。

また、24日の新聞各紙にも「長崎市長射殺事件と安倍首相秘書との『接点』」「長崎市長射殺犯と安倍首相の『関係』」「城尾容疑者所属の山口組系水心会と背後にある『闇』を警察庁幹部が激白!」といった同誌の広告を出した。

この広告を見た安倍首相は同日夜の会見で、「まったくのでっち上げ、捏造」「報道ではなくて政治運動ではないか」「私や秘書が犯人や暴力団と関係があるならば、直ちに総理大臣も衆院議員も辞める」などと憤りをあらわにした。

前出の事務所担当者も「右翼団体から文書が届いたのは事実だが、長崎市長の事件とは一切関係ない。 この2つを無理に関連づけて報じたり、広告として新聞などに掲載することは、朝日新聞が何らかの意図を持って、首相や秘書の名誉を傷つけようとしているとしか思えない」と語る。

朝日新聞は25日朝刊社会面に、週刊朝日の山口一臣編集長の「一部広告の見出しに安倍首相が射殺犯と関係があるかのような不適切な表現がありました。 おわびいたします」という話を掲載したが、記事の内容については言及していない。

安倍首相と朝日新聞をめぐる因縁は深い。

首相が自民党幹事長代理時代の05年1月、旧日本軍の慰安婦問題を裁く疑似裁判を取り上げたNHKの番組 (01年1月放送) について、朝日新聞は政治的圧力で改変されたとの記事を掲載。

当時、首相は「朝日らしい、悪意と捏造に満ちた記事だ」と反論。 自民党も同紙の報道を詳しく検証するプロジェクトチーム設置し、公開質問状を出すなどした過去がある。

安倍事務所ではまた、朝日新聞の編集委員が今年3月末、テレビ朝日系「サンデープロジェクト」で行った安倍首相に対する発言についても問題視しており、これについても法的措置を検討している。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

※追加4_ 田中康夫__そう。 で、捏造記事自体もひどいんだけど、その後の「朝日」の対応もお粗末の限り。 たとえば、事件から一ヵ月近く経った9月15日朝刊に「検証・虚偽メモ問題」って3ページにわたる検証記事が載ったんだけど、それを書くに際して僕に何の取材もないわけ (苦笑)。 社長の秋山耿太郎も編集担当常務の吉田慎一も知らない仲じゃないのに彼らからは電話一本ない。 地域報道部と称する部署の人間が、僕の不在中を “見計らって”、ありきたりな文書を、それも最初に訂正を出した8月30日の前日に持ってきただけ。

浅田彰__ええっ、それは信じがたいな。 一方では前社長の箱島信一がこの問題で日本新聞協会会長まで辞任するってのに。

田中康夫__しかも、その3ページも費やして掲載された「検証記事」でとんでもないのが、記者がその虚偽取材メモをつくるきっかけになった本社からの電子メールを「『お願い』メール」って書いてること。 これも虚偽 (笑)。 本社の政治部記者が、長野総局に宛てて亀井・田中会談に関する情報が欲しいとメールを出したんだけど、それは朝日内部では「行政連絡」って呼ばれてるの。 つまり、本社が地方にこれを調べろっていうのは「お願い」なんかじゃなく「行政連絡」なんだよ (笑)。 他社の記者もホントに朝日は官僚的だって笑ってるんだけどさ。

浅田彰__朝日新聞って政府だったのか (笑)。

田中康夫__でね、その「行政連絡」を受け取り、結果的に虚偽メモをつくって懲戒解雇になっちゃった記者のNは、熱心な記者だったの。 少し要領は悪いけど 一生懸命記事を書くタイプでね。 政治部出身の総局長に「田中から何か情報が取れたか」って聞かれて、咄嗟に「亀井さんと会ったって言ってました」と答えちゃったわけよ。 そしたら「それでメモをまとめてくれ」と頼まれた。で、虚偽メモをつくっちゃうわけ。 もちろんその行為自体は言語道断だけど、「取れました」と言わざるを得なかった精神的圧迫感としての「朝日」の空気が問題でね。 彼としても、メモがそのまま本社政治部の記事に使われるとは思ってなかったみたい。 当然、亀井番の記者の情報ともすり合わせるだろう、と。 ところが実際には亀井側には当てなかったわけ。 そういう意味では政治部の亀井担当を始めとする本社側こそ、処分されなきゃおかしいんだよね。 そもそも彼個人の「虚偽メモ」事件ではなく、裏取りもしなかった社全体の「虚偽報道」事件でしょ。

浅田彰__だから、田中さんは最初に朝日新聞に対し「校正というか訂正」をお願いしたいって、かなりソフトな言い方をしたわけだ。 朝日新聞としては、当然、長野支局の記者だけじゃなく、政治部の記事の作り方を全体として検証すべきだよね。 政治部のほうで、田中番の情報と亀井番の情報をつき合わせて確認したのか。 そもそも、末端の記者のメモをもとに中央のアンカーが記事を書くっていうシステムは問題があるんじゃないか。 ところが、長野支局の若い記者に責任を押し付けて終わりとは!

田中康夫__でしょ。 こういう話を僕がしてたら、最初の記事から二ヵ月も経った10月20日に、ようやく「朝日」から事情説明をしたいと社長室長以下四人が知事室にやってきた。 で、2時間にも亘って長々と話し合ったけど、まったく埒が明かなかったぜ。 価値観の違いね。

困ったもんだ。 だけど「朝日」はNHK番組改変問題でもミソを付けてるでしょ。 この手の問題ってボディ・ブローみたいに効いてくるんじゃないかな。

田中康夫__こうして戦前から戦中へと日本を持って行くのは、又しても「朝日」なんだと。 他のメディアも他山の石にしなきゃ、明日は我が身だよ。 その後、「産経」の大阪本社も、合成コウノトリ写真を掲載しちゃった。 芸術的だ、と誉められた写真部の記者が合成だと言い出せなくて (苦笑)。 似たような話はいっぱいあるんだから。 長野県の政策アドヴァイザーを務める青山貞一・武蔵工業大学教授が一連の真相を的確に纏めているよ。 勝谷誠彦の10月22日の日記や、坂本衛の10月26日の日記にも詳しい。 まあ、「被害者」の発言を封殺し続ける「朝日」に対して僕が月刊「文藝春秋」11月号に寄せたコメントを再録しておくね。

「驚くべきというか何というか、朝日新聞は今回の『検証記事』なるものを書くに際して、私に対する確認取材すらまったくされておられないんです。 いわんや亀井さんにも恐らく取材していない。 そして今日に至るも、私を知る秋山氏からも吉田氏からも何の連絡もなく、僕に対して誰も説明にも来ない。 更に何故、この事件が起きたのか、西山君の責任、金本元総局長だけの責任に矮小化しておられるけれど、政治部或いは朝日新聞本体の編集担当者の責任はどうなのか。 正に肝要なこうした部分に触れる記述が全くありません。 手続き民主主義の官僚的な朝日新聞の体質をよく表しているのではないかと。『朝日新聞は潔いんだ』というパフォーマンスに過ぎないのではないかと深い疑念を感じざるを得ません」。

「何時・何処で・誰が・何を」の基本すら裏取りせずに「スクープ」が捏造されていく。 しかも、検証記事も裏取り無しで出来上がってしまう。 更には、それをお恥ずかしいと、頭を下げて、非を認めもしない。 末期的だね。

__以下 略__

以上

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「『アサヒる』の『民主主義』」(10月12日 TechOn! 仲森智博)_ 先日、ネット系のニュース・サイトで、「アサヒる」という言葉がネット上で流行している、という話を知った。 試しに Google で検索してみると、60万件超の検索件数があるではないか。 なるほど、「流行している」というニュースは、まんざらデマでもないらしい。

『はてなダイアリーキーワード』によれば、「アサヒる」の意味は「捏造する。 でっちあげる。 執拗にいじめる」ということらしい。その起源は、9月25日付の朝日新聞に掲載された、コラムニストによる次のようなコメントだ (※追加1へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

朝日の捏造は、中々奥が深く 枚挙に暇がありません。 後述の「珊瑚礁落書き捏造事件」「週刊朝日広告捏造」「捏造記事『田中康夫』」

などなど、ちょっと検索をかけると 山ほど出てきます。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「首相が提訴方針『週刊朝日記事、広告は捏造』」(4月25日 iza)_ 安倍晋三首相の事務所は25日、長崎市長射殺事件に「関係」があるかのような記事や広告を掲載され、著しく名誉を傷つけられたとして、「週刊朝日」を発行する朝日新聞社などに対し、損害賠償請求訴訟を起こす方針を固めた。 首相就任前から続く「安倍Vs朝日」の因縁バトルが、ついに法廷に持ち込まれることになりそうだ。

「これまで週刊誌の誹謗中傷記事については、政治家の有名税的な部分もあり 我慢に我慢を重ねてきたが、民主主義を冒涜する卑劣極まる犯罪に関係があるかのように書かれるのは看過できない。 法廷の場でハッキリさせたい」

安倍事務所の担当者はこう語る。 問題視しているのは「週刊朝日」の5月4・11日合併号 (※追加3へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

「『朝日新聞』捏造記事事件 (05年10月号 週刊ダイヤモンド 連載 第37回「続・憂国呆談」番外編 Web スペシャル)

浅田彰__田中さんの巻き込まれた「朝日」の捏造記事事件にはあきれたね。 今回の解散総選挙での新党設立の動きのなかで、田中さんと亀井静香が会談したという記事が「朝日」に出た (8月21日朝刊および22日朝刊)。 ところが、本当は東京で会ってたのに記事には「長野県内」と書かれてた。 そこで田中さんが疑義を呈したことから、記者が直接取材もせず虚偽の取材メモをつくり、それに基づいて記事が書かれたことがわかったわけだ (※追加4へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

こうも、捏造記事が続くと、たまたまということではなく、構造的なものと思わざるを得ませんね。 公正中立であるべき報道が、ある方向に誰かが磁石で引っ張っているようなもので、一旦そう思われると、全ての記事がことごとく見えない磁力線で偏向されて、書かれたのではないかと疑われてしまいます。

少しずつ朝日の購読者は減っているはずで、まだ大きな減少でなくとも、いつかは大きな捏造記事が発覚して、ガタッと大きく購読者が減ってしまうことが予想できます。 それは先のコラムに似た事例が出ています__

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「『アサヒる』の『民主主義』」(10月12日 TechOn! 仲森智博)_ 突然の必然_ 似ているかも、と思い出したのは、落語である。 子供が縁日で亀を買ってきたが、一晩で死んでしまう。 早速、売主に文句を言ったら「亀の寿命は万年、これにウソはない。 でも1日で死んでしまったって? それは、昨夜がちょうど万年目だったからだよ」と言い返されてしまう。 1日は短いが、その1日が1万年という境を踏み越えたとき、大きな変化が起きるというわけだ。

まあ、これは落語のオチである。 けど実際に、ビジネスの世界でもこんな話があると、あるマーケティングの専門家の方にうかがったことがある。 例えば洋服の製造コストを抑えるために、ちょっとだけ生地の質を落とす。 でも、売り上げは落ちない。 今度は縫製を少し簡略化してみる。 それでも売り上げは変わらない。 そうやって質を少しずつ落としていくと、あるとき突然にガタっと売り上げが落ちるのだという (※追加2へ続く)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

朝日新聞社は世論形成に大きな力を持ってきました。 大きな力を持つ者、組織にはその力を無闇に使うことがないよう 大きな責任が伴うものです。

怪力の持ち主がやたらと腕を振り回したら、どうなるか? 他人は振り飛ばされ、怪我を負う人も出ることでしょう。 捜査権を持つ警察がやたらと人を拘束したら、どうなるか? 人は警察官を見ただけで隠れるようになるでしょう。

朝日の記者がやってきて、話しを聞きたいといったら、どう対応すればいいのでしょう? 発言したことがねじ曲げられるカモ知れない、と想像されたら、みんな本当の事を話さないカモ。

恐らく、そう感じている一般人は多いのではないかと思います_特に 政治家には_私は政治家ではないので、朝日の記者が来ることはなく 助かってますが。

因に、「エガワる」とは__ウィキペディア「江川事件」から … 一連の経緯から、「エガワる」(周囲を省みず、強引に自分の意見を押し通すこと) という言葉が、1978年の流行語になった。

人名、会社名のあとに動詞の「する」「る」を付けると、その人や会社の性格や行動を表すことを意味しますね。

以上

以下は興味ある人のみ お読み下さい。

※追加1_「『アタシ、もうアベしちゃおうかな』という言葉があちこちで聞こえる。 仕事も責任も放り投げてしまいたい心情の吐露だ。 そんな大人げない流行語を首相が作ってしまったのがカナシイ」。 この「アベしちゃう」に、ネットユーザーが敏感に反応した。 コラムニスト氏のブログは炎上し、『2ちゃんねる』では即日、関連するスレッドが立ち「祭り」状態になる。 そこでは「そんな流行語は聞いたことがない」「また朝日の捏造だろ」といった書き込みが相次ぎ、その中から「アサヒる」という言葉が生まれた。 それが、ネットを通じてあっという間に広まったのだという。

ネットの威力、ということも含めて、何だかものすごく考えさせられる事件である。 だが、例の記事自体は、よく引き合いに出される「珊瑚礁の落書き記事 (1989年に起きた朝日新聞による捏造事件、沖縄の珊瑚礁で「KY」という落書きを発見したと批判的に報じたが、後の調査で自作自演であることが発覚した) に比べれば、それほどインパクトの大きいものとは思えない。 つまり、事件はスレッシュホールド (しきい値) を超える一つの小さなキッカケに過ぎなかった、ということだろう。 個人的には、一部報道機関のヒステリックな「安倍叩き」に生理的拒否感を感じていたので、「ひょっとしたら同じような感覚を持っていた人が、実は多数いたということか」とも思う。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

※追加2_ 「レストランとかでも一緒でしょ。 少しずつ食材を落としていっても、最初のうちは気付かれない。 でも、ある一線を越えたとき、突如としてバレる。『最近味が落ちたと思わない?』『そうそう、A子もやっぱそう思う?』とか、お客さんの間で噂されるようになってしまう。 別に、最近になって突然味が落ちたわけではなく、実際にはかなり以前から少しずつ落ちていたわけですけどね …」

洋服や食べ物に限ったことではない。 あらゆる商品に関する世評からブランドの人気、さらには企業の技術力や経営者個人の評判まで、堅実に保ってきたかのようにみえる評価が、ほんの小さなキッカケで真っ逆さまに落ちていく。 そんな場面を何度も目にしてきた。 どうでもよいことかもしれないが、なぜこのようなことがなぜ起こるのだろう。 それが気になって、ここしばらく考え続けてきた。

◇

ポジショニング_ これが理由の一つか、と目星をつけたのは、「人間というのは追従する存在である」ということだ。 以前にも紹介したルーシー・クラフトさんのコラム『「社長のジョーク」で知る会社の危険度』にこんな話が出てくる。

ある調査のため、学生が募集されていくつかのグループに分けられる。 第1グループには、そのうちの何人かに賞金が贈られることが告げられる。 こうすることで、主催者と被験者の間に上下関係を作るわけだ。 次に、このグループの前に主催者が立ち、つまらないジョークを披露する。「気に入られたら賞金がもらえるかも」と思った第1グループの学生は、みな笑う。 対照的に、賞金がもらえるとは思っていない第2グループの学生は、誰も笑わなかったという。 よくある「ゴマすり」「へつらい」の光景である。

面白いのはここからだ。 第1グループと同様に賞金が出ると告知された第3のグループがあり、彼らには被験者のいない個室で同じジョークを録音して聞かせる。 それでも学生たちは笑ってしまったという。 肝心の、へつらう相手はいないのに。 調査グループは、こう結論している。「自分の地位は低いと感じると、できるだけ多くの、同じ感情を持つ相手を必要とする。 それを円滑に進めるため、直接的な利益がなくてもとりあえず笑ってしまう」のだと。 人は無意識に自分の状況を感じ、本能的に「へつらう」という反応を示してしてしまうようなのだ。

「地すべり的勝利 (landslide victory)」などという現象も、こうした「人の追従癖」によるものなのかと思う。 オピニオン・リーダーなどに対してフォロワー的な立場に置かれている大多数の人たち、あるいは敗者の側に回ってしまいそうだと感じた人たちが、一気に世論の推す方向や勝者の側になだれ込むのである。

◇

ネガ>ポジ_ もう一つ、これか?と思ったのが、行動経済学でいう「損した場合の心理的影響は、得したときより3倍も大きい」という人間の行動に関する法則だ。 以前、あるエコノミストの方に、こう教わった。 実際の経済では、古典的経済学では説明できない多くの現象が発生する。 それは「人は合理的な判断が下せない」ためで、この人間的な行動原理を反映させた経済学を「行動経済学」と呼ぶ。 この、人間的な習性の一つが「損得の受け止め方」の問題で、広く解釈していえば「ネガティブな出来事をポジティブな出来事より3倍深刻に受け止めてしまう」ということであるようだ。 このため人は、ポジティブな出来事に期待するよりネガティブな出来事によるショックを避ける行動をとりがちで、これを行動経済学では「後悔回避」と呼ぶらしい。

そうだとすれば、ネガティブな評価は ポジティブな評価より 3倍大きな反響を人々に与えるということになるだろう。 つまり、善行を重ねても評価はじりじりとしか上がらないが、悪事によって評価が揺らげば、上がる速度の3倍の速度で評価が急降下するということか。 何やら「行動経済学の登場によって ようやくそのメカニズムが説明できるようになった」といわれるバブル崩壊に似ていなくもない。

もちろん、こうした人間的な感情に支配される行動は、経済学でいうところの「合理的なもの」ではない。 理論的に算出される、最高の結果が期待できる行為ではないのである。「後悔したくない」という感情を押し込め、ある確率で損をすることを覚悟しながら、理論上もっとも期待値の大きい選択肢を選ぶのが、最善の結果を得る方法なのだろう。 それを可能にするのが、話題になった本のタイトルではないけれど「鈍感力」というものなのか。 常におびえ、ちょっとした批評にも「一喜十憂」する自分などには、とてもそんな力は身に付きそうもないけれど。

さらにもう一つ。 それは「ネット」というものの存在である。 人の行動は、追従にしろ、後悔回避にしろ、外からの情報によって大きく左右される。「みんな怒っている」ということを知って、初めて安心して自分も怒ることができるわけだし、「どうも株価はここから下落を続けるようだ」などという噂を聞くから投資家はうろたえる。 その情報が、ネットの普及によって極めて速く、多くの人たちを巻き込むかたちで流通するようになった。 こうなったことで、例えば「人間ならではの非合理的行動」といったものの特徴が、かつてより一層際立つようになったのではないかと思うのである。

◇

51対49_ そんなことを書くと、「だからネットはけしからん」「規制すべき」などという反応が返ってくるかもしれない。 けれど、もしもそれが「合理的な判断」であったとしても、決して世界はネットがなかった時代に後戻りできるものではない。 そもそも、人間の行動が理論上は非合理的であるとしても、それには理由があるだろう。 最善の解を求めるのではなく、後悔の種を避けつつ次善の解を求める。 これこそが、人間に与えられた最高の知恵かもしれないのである。 前回の論旨でいえば「吾唯足知 (われただ足るを知る)」という禅の教えに通じるものなのかもしれないし、「そうガツガツしなくても、人間生きてさえいれば、いいこともあるさ」というゴーストの囁きなのかもしれないし。

そんな思索にふけっているときに、たまたまネットで、尊敬してやまない西村吉雄氏の『オープンソース活動と民主主義』と題したコラムを読み、いたく感動した。 氏は長く日経エレクトロニクス誌の編集長を務められ、その期間、多くの記者に薫陶を与えてこられた。 私もその、「西村チルドレン」の一人である。 まあ、そんな私事はともかく、少し長いが一部を引用してみたい。

◇

不特定多数に信をおくという意味で,Web2.0 は民主主義に通ずる。 実際グーグル社はそのホームページで "Democracy on the web works" と宣言している。 しかし、不特定多数はときに愚かで暴力的な集団と化す。「衆知でなく衆愚」「現代の魔女狩り」「グーグル八分 (グーグル社の検索結果に自分のサイトを入れてもらえなくなること) は差別」。 ネット上の不特定多数の振る舞いへの批判も激しい。

事典内容に関して意見が対立し、激しい書き換え合戦などがウィキペディアでもあるという。そのときには「管理者」が調整する。「良い方向に働く力が微妙に勝っている。 参加する人が多ければ多いほど、より良くなると感じる」。管理者を3年以上続ける今泉誠氏はそう語る (安田朋起「ウェブが変える1」、『朝日新聞』朝刊、06年7月27日付)。

この経験は本質的である。 民主主義はもともと 最良解を保証するシステムではない。 尭や舜 (中国の伝説的な名君) が常にいるのなら、名君にまかせたほうが良いに決まっている。 けれども生身の名君は必ず老い、そして乱心する。

「ご乱心の殿よりは衆愚がまし」。 これが民主主義だと私は思う。

◇

そうか、何だかんだと考えてきたけど「小さな一歩が大きな動きを誘発する」という現象は、考えてみれば民主主義の代表的手法である「多数決」そのものではないか、と気付いた。 過半数で可決なら、51対49でも可決。けれど、わずか一人が反対に回れば否決となるのである。 そして、51対49よりも51万対49万の方がいい。 それがウィキペディアの教訓である。

それをネットが実現してくれる。そして、これから先、まだまだ「ネット人口」は増えていく。 そうなれば、もっともっと良くなっていく。 そう思えば、私のように「鈍感力」のない、先のことが心配で心配でしょうがない人間にも、何やら光明が差してくるように思えないでもない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

※追加3_ 同誌は「山口組系水心会と安倍首相の『関係』を警察庁幹部が激白」の見出しで、長崎市の伊藤一長市長射殺事件の背景として、安倍事務所に以前在籍していた秘書が右翼団体から文書を送り付けられるトラブルに見舞われたことがあるかのような記事を掲載した。

また、24日の新聞各紙にも「長崎市長射殺事件と安倍首相秘書との『接点』」「長崎市長射殺犯と安倍首相の『関係』」「城尾容疑者所属の山口組系水心会と背後にある『闇』を警察庁幹部が激白!」といった同誌の広告を出した。

この広告を見た安倍首相は同日夜の会見で、「まったくのでっち上げ、捏造」「報道ではなくて政治運動ではないか」「私や秘書が犯人や暴力団と関係があるならば、直ちに総理大臣も衆院議員も辞める」などと憤りをあらわにした。

前出の事務所担当者も「右翼団体から文書が届いたのは事実だが、長崎市長の事件とは一切関係ない。 この2つを無理に関連づけて報じたり、広告として新聞などに掲載することは、朝日新聞が何らかの意図を持って、首相や秘書の名誉を傷つけようとしているとしか思えない」と語る。

朝日新聞は25日朝刊社会面に、週刊朝日の山口一臣編集長の「一部広告の見出しに安倍首相が射殺犯と関係があるかのような不適切な表現がありました。 おわびいたします」という話を掲載したが、記事の内容については言及していない。

安倍首相と朝日新聞をめぐる因縁は深い。

首相が自民党幹事長代理時代の05年1月、旧日本軍の慰安婦問題を裁く疑似裁判を取り上げたNHKの番組 (01年1月放送) について、朝日新聞は政治的圧力で改変されたとの記事を掲載。

当時、首相は「朝日らしい、悪意と捏造に満ちた記事だ」と反論。 自民党も同紙の報道を詳しく検証するプロジェクトチーム設置し、公開質問状を出すなどした過去がある。

安倍事務所ではまた、朝日新聞の編集委員が今年3月末、テレビ朝日系「サンデープロジェクト」で行った安倍首相に対する発言についても問題視しており、これについても法的措置を検討している。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

※追加4_ 田中康夫__そう。 で、捏造記事自体もひどいんだけど、その後の「朝日」の対応もお粗末の限り。 たとえば、事件から一ヵ月近く経った9月15日朝刊に「検証・虚偽メモ問題」って3ページにわたる検証記事が載ったんだけど、それを書くに際して僕に何の取材もないわけ (苦笑)。 社長の秋山耿太郎も編集担当常務の吉田慎一も知らない仲じゃないのに彼らからは電話一本ない。 地域報道部と称する部署の人間が、僕の不在中を “見計らって”、ありきたりな文書を、それも最初に訂正を出した8月30日の前日に持ってきただけ。

浅田彰__ええっ、それは信じがたいな。 一方では前社長の箱島信一がこの問題で日本新聞協会会長まで辞任するってのに。

田中康夫__しかも、その3ページも費やして掲載された「検証記事」でとんでもないのが、記者がその虚偽取材メモをつくるきっかけになった本社からの電子メールを「『お願い』メール」って書いてること。 これも虚偽 (笑)。 本社の政治部記者が、長野総局に宛てて亀井・田中会談に関する情報が欲しいとメールを出したんだけど、それは朝日内部では「行政連絡」って呼ばれてるの。 つまり、本社が地方にこれを調べろっていうのは「お願い」なんかじゃなく「行政連絡」なんだよ (笑)。 他社の記者もホントに朝日は官僚的だって笑ってるんだけどさ。

浅田彰__朝日新聞って政府だったのか (笑)。

田中康夫__でね、その「行政連絡」を受け取り、結果的に虚偽メモをつくって懲戒解雇になっちゃった記者のNは、熱心な記者だったの。 少し要領は悪いけど 一生懸命記事を書くタイプでね。 政治部出身の総局長に「田中から何か情報が取れたか」って聞かれて、咄嗟に「亀井さんと会ったって言ってました」と答えちゃったわけよ。 そしたら「それでメモをまとめてくれ」と頼まれた。で、虚偽メモをつくっちゃうわけ。 もちろんその行為自体は言語道断だけど、「取れました」と言わざるを得なかった精神的圧迫感としての「朝日」の空気が問題でね。 彼としても、メモがそのまま本社政治部の記事に使われるとは思ってなかったみたい。 当然、亀井番の記者の情報ともすり合わせるだろう、と。 ところが実際には亀井側には当てなかったわけ。 そういう意味では政治部の亀井担当を始めとする本社側こそ、処分されなきゃおかしいんだよね。 そもそも彼個人の「虚偽メモ」事件ではなく、裏取りもしなかった社全体の「虚偽報道」事件でしょ。

浅田彰__だから、田中さんは最初に朝日新聞に対し「校正というか訂正」をお願いしたいって、かなりソフトな言い方をしたわけだ。 朝日新聞としては、当然、長野支局の記者だけじゃなく、政治部の記事の作り方を全体として検証すべきだよね。 政治部のほうで、田中番の情報と亀井番の情報をつき合わせて確認したのか。 そもそも、末端の記者のメモをもとに中央のアンカーが記事を書くっていうシステムは問題があるんじゃないか。 ところが、長野支局の若い記者に責任を押し付けて終わりとは!

田中康夫__でしょ。 こういう話を僕がしてたら、最初の記事から二ヵ月も経った10月20日に、ようやく「朝日」から事情説明をしたいと社長室長以下四人が知事室にやってきた。 で、2時間にも亘って長々と話し合ったけど、まったく埒が明かなかったぜ。 価値観の違いね。

困ったもんだ。 だけど「朝日」はNHK番組改変問題でもミソを付けてるでしょ。 この手の問題ってボディ・ブローみたいに効いてくるんじゃないかな。

田中康夫__こうして戦前から戦中へと日本を持って行くのは、又しても「朝日」なんだと。 他のメディアも他山の石にしなきゃ、明日は我が身だよ。 その後、「産経」の大阪本社も、合成コウノトリ写真を掲載しちゃった。 芸術的だ、と誉められた写真部の記者が合成だと言い出せなくて (苦笑)。 似たような話はいっぱいあるんだから。 長野県の政策アドヴァイザーを務める青山貞一・武蔵工業大学教授が一連の真相を的確に纏めているよ。 勝谷誠彦の10月22日の日記や、坂本衛の10月26日の日記にも詳しい。 まあ、「被害者」の発言を封殺し続ける「朝日」に対して僕が月刊「文藝春秋」11月号に寄せたコメントを再録しておくね。

「驚くべきというか何というか、朝日新聞は今回の『検証記事』なるものを書くに際して、私に対する確認取材すらまったくされておられないんです。 いわんや亀井さんにも恐らく取材していない。 そして今日に至るも、私を知る秋山氏からも吉田氏からも何の連絡もなく、僕に対して誰も説明にも来ない。 更に何故、この事件が起きたのか、西山君の責任、金本元総局長だけの責任に矮小化しておられるけれど、政治部或いは朝日新聞本体の編集担当者の責任はどうなのか。 正に肝要なこうした部分に触れる記述が全くありません。 手続き民主主義の官僚的な朝日新聞の体質をよく表しているのではないかと。『朝日新聞は潔いんだ』というパフォーマンスに過ぎないのではないかと深い疑念を感じざるを得ません」。

「何時・何処で・誰が・何を」の基本すら裏取りせずに「スクープ」が捏造されていく。 しかも、検証記事も裏取り無しで出来上がってしまう。 更には、それをお恥ずかしいと、頭を下げて、非を認めもしない。 末期的だね。

__以下 略__

以上