供給独占国としての地位を利用して世界 (といっても日本が殆ど) への供給を絞り、(一時10倍ほど) 価格が高騰したレアアース市場は沈静化し、供給国の大手 中国業者の中には破産したところも出てきています。

中国の “レアアースカード” は失敗しました。 中国は、日本のハイテク産業にとって欠かせないレアアース供給を絞れば、中国に依存する日本の産業界は、中国の主張を聞かざるを得なくなり、日本に対して優勢な立場に立てると考えて このカードを切ったのでしょうが、目論みは外れました。

元々 産業というのは、需要 (A) があるから供給があるわけで、供給側 (B) のそのまた上流 (C) について BC間にも依存関係があります。 ある産業Bに欠かせないパーツ・材料Cが不足すると、その産業界は必死になって代替えのパーツ・材料を探します。 その結果 代替え品が見つかり、不足状態は解消されるのが普通です。 永遠に見つからないことはありません。

中国当局者はそこまで見越していなかったのでしょう。 色々と想像すると、”産業について熟知していない人” がレアアースカードを考えついたものと思われますね。 しかし 3000年とも5000年ともいわれる長い歴史を持つ中国のことですから、まだまだ多くの政治カードを用意して いつ使おうかと準備していることでしょう。

……………………………………………………

「第一列島線 (地図上の左の赤い線) および第二列島線 (右の赤い線)は、元々 東西冷戦時代に日米をはじめとする西側諸国が中華人民共和国を封じ込めるための軍事戦略上の概念のことであり、戦力展開の目標ラインであった」(ウィキペディア) ともいいますから、中国は、沿岸から太平洋への発展を阻害する島々を中国領だとして盛んに周辺国と問題を起こしています。

それら周辺国の中でも、日本はかつて中国を侵略して敗戦国となった国だから叩き易いんでしょう。 先の 中国国内の日本企業へのデモ隊による襲撃事件は、強く抗議しない日本を予想してのことで、官製デモの一面がありますね。

……………………………………………………

今や日本を凌ぐ経済大国になった (返り咲いた?) 中国と、経済が停滞する日本ですが、この先 日本企業は好むと好まざるとに関わらず、中国市場を客先として無視するわけにはいきません。 しかし このまま中国の勝手な振る舞いをいつまでも見逃すことも出来ないでしょう。

頼みの綱は米国ですが、米国は領土問題には不介入の立場を取っていますし、基本的にはそれは変わらないでしょう。 日本以外の周辺国はというと、それぞれ立場が異なるので 一概にこうだとはいえませんが、多くのそれら小国は、大国 中国の顔色を見ながら (ビクビクしながら?) 対応せざるを得ないでしょう。 中印国境も今は落ち着いているとはいっても、封印したままで、未だにくすぶり続けているのも事実です。

……………………………………………………

第二次大戦前までは、領土問題はすぐに戦争の原因となりましたが、戦後は戦争に訴えることは少なくなりました。 全くなくなったわけでもありません。 フォークランド諸島を巡る英・アルゼンチンなどの戦争も比較的新しい紛争です。

戦争を避けるなどについては 人間は少しずつ賢くなってきていますが、感情面だけはなかなか賢くはならないようです。 レアアースを巡るコメントが、いつの間にか 領土問題になってしまいました。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「中国、レアアース資源 “武器化” が逆効果? … 尖閣紛争後、日本は」(10月26日 中央日報) _ ※追加1へ

「レアアース:中国規制せず … 日本の調達先分散で効果薄れ」(10月3日 北京/毎日新聞) _ ※追加2へ

「”中国よ、驕るなかれ” 英教授が論文 大国意識が東南アジアの反発招く」(10月26日 J-CAST ニュース) _ ※追加3へ

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以上

※追加1_ 中国最大のレアアース (希土類) 会社が需要急減で一部工場の生産を一時中断した。 最大輸入国だった日本が中国のレアアース資源の武器化に対抗して着実な輸入先を多角化したうえにグローバル景気の鈍化でレアアースに対する全般的な需要が減少したためだ。

25日の日本経済新聞によると 中国最大のレアアース生産会社である内蒙古包鋼稀土は24日から一部工場の稼動を1カ月中断することにした。 中国のレアアース生産会社は約 300社に達するが、最近 精製・加工会社の 25% が撤退し、稼動中の会社も稼動率が 30~40% に過ぎないと伝えられた。

最大の原因は、中国レアアースの最大需要先である日本の需要減少だ。 日本は2010年9月の尖閣諸島 (中国名釣魚島) で中国漁船と日本巡視船の衝突事故後、中国がレアアース輸出禁止カードを取り出すと すぐに輸入先を多角化しながら代替物質も開発してきた。 当時 中国の暫定的な輸出中断事態でレアアース価格は事態前に比べ 10倍ほど暴騰した。 日本は備蓄量を増やしてレアアースが必要ない電子部品も開発した。 レアアース鉱脈を探して モンゴル・ベトナム・米国、太平洋海中まで探した。

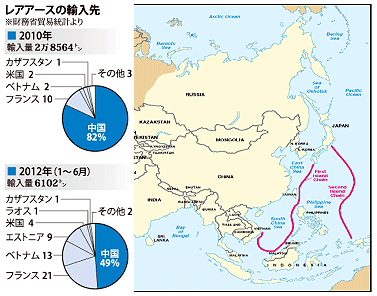

その結果 2007年まで 90% に達していた中国産レアアース依存度が減り続けた。 今年の上半期には日本の全体レアアース輸入のうち 中国産輸入が 49.3% を占め、2000年以後初めて 50% を下回った。 最近ではこれにユーロゾーン (ユーロ使用 17カ国) の財政危機と米国経済の沈滞余波で レアアースに対するグローバル需要が大幅に減った。

この余波で中国の今年1~8月のレアアース輸出量は 8700トン で、一番多かったで2003年同期間の7分の1水準に減少した。 2003年中国のレアアース輸出量は 7万4000トン に達したが、今年は 1万2000~1万3000トン にとどまる見通しだ。 あるレアアース会社関係者は、「破産したところも出てきている」と話した。 日本経済は中国レアアース業界の生産中断事態は結局、中国政府が資源武器化政策を展開したのにともなった逆効果だと診断した。

……………………………………………………

※追加2_ 家電製品やエコカーなどの素材として重要な資源である「レアアース」。 日本への最大の供給元の中国は、10年の沖縄県・尖閣諸島沖漁船衝突事件で、対抗措置として対日輸出を規制したが、今回はレアアースというカードを切っていない。

中国は00年代に世界の供給量の大半を握っていたが、大口需要家の日本企業などが代替品の開発や調達先の分散を進めた結果、需給バランスが変化し、輸出が減少したことが背景にある。 今後の中国の対応が注目される。

◇尖閣対応、2年前と変化

日本はレアアースの調達先の多様化を進めた結果、中国への依存度は確実に低下している。 輸入に占める中国産の割合は10年に8割超だったが、今年1~6月は5割を切った。 代替品の活用などで全体の輸入量も減っており、今年1~6月は一昨年の半分以下。 中国の輸出規制で昨年夏に急騰した価格も、今年夏にはピークから7割程度低下した。

日本の残る課題はレアアースの中でも希少性が高い「重希土類」と呼ばれる分野の確保だ。 なかでもハイブリッド車 (HV) などに使われる「ジスプロシウム」は今も圧倒的に生産量の多い中国産に9割超を頼る。 ジスプロシウムについても住友商事がカザフスタンでウラン採掘の残存物から回収する事業に着手したほか、三菱マテリアルが HV の廃車からの回収を始める方針だが、本格的な調達には時間がかかりそうだ。

一方 中国政府は8月22日、レアアースの輸出枠を前年比約 2.7% 増やすと発表した。 しかし中国メディアによると 11年の輸出実績は輸出枠の6割程度にとどまる。 今年1~6月も前年同期比で約4割減少しており、実際には輸出枠に余裕がある。 日米と欧州連合 (EU) が、今年6月 中国がレアアースに輸出枠を設定するのは世界貿易機関 (WTO) 協定に違反しているとして、中国を WTO に提訴しており、輸出枠拡大はこれらの国際的な批判をかわす狙いがあると見られている。

さらに 中国政府はレアアース業界の管理強化を進めている。 今年4月に業界団体を設立したほか、8月6日には採掘・精錬事業への参入規制を発表。 資本規模などをクリアできない約3分の1の採掘企業と、約半分の精錬企業が整理される見込みだ。 また 9月13日にはレアアースの試掘権・採掘権リストを公表。 採掘権の発行数を 113件から 67件に大幅に減らした。 採掘・精錬を大手企業に集約することで政府が生産量を調整し、戦略物資としてレアアースをコントロールする考えのようだ。

◇レアアース(希土類)◇

流通量が少ないレアメタル (希少金属) の一種で、ジスプロシウムやネオジムなど性質の近い 17種類の金属元素の総称。 日本企業が技術的優位性を持つハイテク製品に多用している。 世界の広範囲に分布する「軽希土類」と偏在性の高い「重希土類」に大別される。 軽希土類は研磨剤や触媒、蛍光体などに使われ、各地で開発が進めば供給源の多様化につながるとされる。

だが ハイブリッド車のモーターなどの高性能磁石に使用する重希土類は偏在性が高く、現時点で十分に生産できる量が確認されているのは中国だけ。 日本政府は中国の輸出規制を懸念し、代替素材開発を進める企業などに補助金を交付するなど使用量削減に向けた動きを加速させている。

……………………………………………………

※追加3_ 英名門大学の歴史家が、中国が近年東南アジア諸国と領土をめぐってあつれきを深める姿勢を問題視する記事を米メディアに寄せた。

尖閣諸島問題の影響で日本との関係が冷え切ったままの中国だが、東南アジア諸国からは、「大国」の顔をして尊大にふるまう態度が怒りをかったという。

●「中国は大国、あなたがたは小国だ」●

「中国へ:大きさがすべてではない」という題名で米ブルームバーグに寄稿したのは、英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのオッド・アルネ・ウェスタッド教授だ。 ノルウェー出身の世界史の学者で、中国をはじめアジア史の著作が多い。 2012年10月18日付の寄稿では、中国と東南アジアの関係悪化の過程と原因を追っている。

東南アジア諸国連合 (ASEAN) と中国は2010年、自由貿易協定を発効させた。 外交や貿易で順調だった双方の関係がこじれた原因は、同年にベトナム・ハノイで開かれた地域フォーラムにおける中国の楊潔チ外相の発言だったと教授は指摘する。

ASEAN は、長年懸案となっている南シナ海での領土問題に米国を仲介役にすることを要望した。 これに不快感を示したのが楊外相。「我々の間には、基本的に大きな違いがあります」と前置きした後で、「中国は大国、あなたがたは小国だ」といい放ったというのだ。 かつて中国と戦火を交えたベトナムや、人口 2億5000万人 と ASEAN 最大のインドネシアの政治家は「こんな扱いを受けるとは」と怒り心頭だったという。

以後 両者の関係は急速に悪化。 中国は南沙諸島など南シナ海でベトナムやフィリピンに強硬な措置をとる。 一方でカンボジアやミャンマーといった経済的基盤がまだ十分でない国への食い込みに躍起だ。 ASEAN では「中国が東南アジアを解体する」との脅威論が高まり、警戒感を強めている。

過去の歴史を紐解けば、中国はアジアで特別な地位にあり、周辺諸国は中国を「大国」として扱うべき――。 このような姿勢だから ASEAN 各国から敬意を持たれないと批判、「中国は、外交は著しく未成熟で、地域のリーダーの役割を果たせる準備は整っていない」と断じた。 自己の欲求を満たそうとするために近隣諸国と対決姿勢をとる。 これではグローバルパートナーとして認められるはずがないと厳しい。

● 巨額投資するアフリカでもトラブル頻発 ●

尖閣諸島をめぐって中国で反日デモが激化した8月以降 日本でも対中感情は悪化している。 そのためかこの寄稿についてインターネット上では、「国としてあまりに傲慢なのが問題」「中国は世界にほとんど友達がいないだろ」「国土が広けりゃ大国的発想?」と中国批判の大合唱となった。

アジアでは領土問題で攻勢を強め、近隣各国とギクシャクする中国だが、遠くアフリカとは関係強化に努めている。 2012年7月19日、胡錦濤主席は2015年までの3年間でアフリカ諸国に対して 200億ドル (約 1兆6000億円) の借款を供与すると発表した。 巨額の「チャイナマネー」で、資源豊かで市場としても魅力のあるアフリカを取り込むねらいがあるようだ。

近年は中国系企業が続々とアフリカに進出し、大量の中国人労働者が現地の建設現場にあふれている。 一方で現地ではトラブルも増えている。 10月19日付の毎日新聞によると、西アフリカのガーナで中国人が違法な金採掘を行い、約 100人 が拘束された。 また10月23日の日本経済新聞電子版は、ナイジェリアやカメルーンで中国人をねらった誘拐事件や死亡事故が起きたと報じた。

以上

中国の “レアアースカード” は失敗しました。 中国は、日本のハイテク産業にとって欠かせないレアアース供給を絞れば、中国に依存する日本の産業界は、中国の主張を聞かざるを得なくなり、日本に対して優勢な立場に立てると考えて このカードを切ったのでしょうが、目論みは外れました。

元々 産業というのは、需要 (A) があるから供給があるわけで、供給側 (B) のそのまた上流 (C) について BC間にも依存関係があります。 ある産業Bに欠かせないパーツ・材料Cが不足すると、その産業界は必死になって代替えのパーツ・材料を探します。 その結果 代替え品が見つかり、不足状態は解消されるのが普通です。 永遠に見つからないことはありません。

中国当局者はそこまで見越していなかったのでしょう。 色々と想像すると、”産業について熟知していない人” がレアアースカードを考えついたものと思われますね。 しかし 3000年とも5000年ともいわれる長い歴史を持つ中国のことですから、まだまだ多くの政治カードを用意して いつ使おうかと準備していることでしょう。

……………………………………………………

「第一列島線 (地図上の左の赤い線) および第二列島線 (右の赤い線)は、元々 東西冷戦時代に日米をはじめとする西側諸国が中華人民共和国を封じ込めるための軍事戦略上の概念のことであり、戦力展開の目標ラインであった」(ウィキペディア) ともいいますから、中国は、沿岸から太平洋への発展を阻害する島々を中国領だとして盛んに周辺国と問題を起こしています。

それら周辺国の中でも、日本はかつて中国を侵略して敗戦国となった国だから叩き易いんでしょう。 先の 中国国内の日本企業へのデモ隊による襲撃事件は、強く抗議しない日本を予想してのことで、官製デモの一面がありますね。

……………………………………………………

今や日本を凌ぐ経済大国になった (返り咲いた?) 中国と、経済が停滞する日本ですが、この先 日本企業は好むと好まざるとに関わらず、中国市場を客先として無視するわけにはいきません。 しかし このまま中国の勝手な振る舞いをいつまでも見逃すことも出来ないでしょう。

頼みの綱は米国ですが、米国は領土問題には不介入の立場を取っていますし、基本的にはそれは変わらないでしょう。 日本以外の周辺国はというと、それぞれ立場が異なるので 一概にこうだとはいえませんが、多くのそれら小国は、大国 中国の顔色を見ながら (ビクビクしながら?) 対応せざるを得ないでしょう。 中印国境も今は落ち着いているとはいっても、封印したままで、未だにくすぶり続けているのも事実です。

……………………………………………………

第二次大戦前までは、領土問題はすぐに戦争の原因となりましたが、戦後は戦争に訴えることは少なくなりました。 全くなくなったわけでもありません。 フォークランド諸島を巡る英・アルゼンチンなどの戦争も比較的新しい紛争です。

戦争を避けるなどについては 人間は少しずつ賢くなってきていますが、感情面だけはなかなか賢くはならないようです。 レアアースを巡るコメントが、いつの間にか 領土問題になってしまいました。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「中国、レアアース資源 “武器化” が逆効果? … 尖閣紛争後、日本は」(10月26日 中央日報) _ ※追加1へ

「レアアース:中国規制せず … 日本の調達先分散で効果薄れ」(10月3日 北京/毎日新聞) _ ※追加2へ

「”中国よ、驕るなかれ” 英教授が論文 大国意識が東南アジアの反発招く」(10月26日 J-CAST ニュース) _ ※追加3へ

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以上

※追加1_ 中国最大のレアアース (希土類) 会社が需要急減で一部工場の生産を一時中断した。 最大輸入国だった日本が中国のレアアース資源の武器化に対抗して着実な輸入先を多角化したうえにグローバル景気の鈍化でレアアースに対する全般的な需要が減少したためだ。

25日の日本経済新聞によると 中国最大のレアアース生産会社である内蒙古包鋼稀土は24日から一部工場の稼動を1カ月中断することにした。 中国のレアアース生産会社は約 300社に達するが、最近 精製・加工会社の 25% が撤退し、稼動中の会社も稼動率が 30~40% に過ぎないと伝えられた。

最大の原因は、中国レアアースの最大需要先である日本の需要減少だ。 日本は2010年9月の尖閣諸島 (中国名釣魚島) で中国漁船と日本巡視船の衝突事故後、中国がレアアース輸出禁止カードを取り出すと すぐに輸入先を多角化しながら代替物質も開発してきた。 当時 中国の暫定的な輸出中断事態でレアアース価格は事態前に比べ 10倍ほど暴騰した。 日本は備蓄量を増やしてレアアースが必要ない電子部品も開発した。 レアアース鉱脈を探して モンゴル・ベトナム・米国、太平洋海中まで探した。

その結果 2007年まで 90% に達していた中国産レアアース依存度が減り続けた。 今年の上半期には日本の全体レアアース輸入のうち 中国産輸入が 49.3% を占め、2000年以後初めて 50% を下回った。 最近ではこれにユーロゾーン (ユーロ使用 17カ国) の財政危機と米国経済の沈滞余波で レアアースに対するグローバル需要が大幅に減った。

この余波で中国の今年1~8月のレアアース輸出量は 8700トン で、一番多かったで2003年同期間の7分の1水準に減少した。 2003年中国のレアアース輸出量は 7万4000トン に達したが、今年は 1万2000~1万3000トン にとどまる見通しだ。 あるレアアース会社関係者は、「破産したところも出てきている」と話した。 日本経済は中国レアアース業界の生産中断事態は結局、中国政府が資源武器化政策を展開したのにともなった逆効果だと診断した。

……………………………………………………

※追加2_ 家電製品やエコカーなどの素材として重要な資源である「レアアース」。 日本への最大の供給元の中国は、10年の沖縄県・尖閣諸島沖漁船衝突事件で、対抗措置として対日輸出を規制したが、今回はレアアースというカードを切っていない。

中国は00年代に世界の供給量の大半を握っていたが、大口需要家の日本企業などが代替品の開発や調達先の分散を進めた結果、需給バランスが変化し、輸出が減少したことが背景にある。 今後の中国の対応が注目される。

◇尖閣対応、2年前と変化

日本はレアアースの調達先の多様化を進めた結果、中国への依存度は確実に低下している。 輸入に占める中国産の割合は10年に8割超だったが、今年1~6月は5割を切った。 代替品の活用などで全体の輸入量も減っており、今年1~6月は一昨年の半分以下。 中国の輸出規制で昨年夏に急騰した価格も、今年夏にはピークから7割程度低下した。

日本の残る課題はレアアースの中でも希少性が高い「重希土類」と呼ばれる分野の確保だ。 なかでもハイブリッド車 (HV) などに使われる「ジスプロシウム」は今も圧倒的に生産量の多い中国産に9割超を頼る。 ジスプロシウムについても住友商事がカザフスタンでウラン採掘の残存物から回収する事業に着手したほか、三菱マテリアルが HV の廃車からの回収を始める方針だが、本格的な調達には時間がかかりそうだ。

一方 中国政府は8月22日、レアアースの輸出枠を前年比約 2.7% 増やすと発表した。 しかし中国メディアによると 11年の輸出実績は輸出枠の6割程度にとどまる。 今年1~6月も前年同期比で約4割減少しており、実際には輸出枠に余裕がある。 日米と欧州連合 (EU) が、今年6月 中国がレアアースに輸出枠を設定するのは世界貿易機関 (WTO) 協定に違反しているとして、中国を WTO に提訴しており、輸出枠拡大はこれらの国際的な批判をかわす狙いがあると見られている。

さらに 中国政府はレアアース業界の管理強化を進めている。 今年4月に業界団体を設立したほか、8月6日には採掘・精錬事業への参入規制を発表。 資本規模などをクリアできない約3分の1の採掘企業と、約半分の精錬企業が整理される見込みだ。 また 9月13日にはレアアースの試掘権・採掘権リストを公表。 採掘権の発行数を 113件から 67件に大幅に減らした。 採掘・精錬を大手企業に集約することで政府が生産量を調整し、戦略物資としてレアアースをコントロールする考えのようだ。

◇レアアース(希土類)◇

流通量が少ないレアメタル (希少金属) の一種で、ジスプロシウムやネオジムなど性質の近い 17種類の金属元素の総称。 日本企業が技術的優位性を持つハイテク製品に多用している。 世界の広範囲に分布する「軽希土類」と偏在性の高い「重希土類」に大別される。 軽希土類は研磨剤や触媒、蛍光体などに使われ、各地で開発が進めば供給源の多様化につながるとされる。

だが ハイブリッド車のモーターなどの高性能磁石に使用する重希土類は偏在性が高く、現時点で十分に生産できる量が確認されているのは中国だけ。 日本政府は中国の輸出規制を懸念し、代替素材開発を進める企業などに補助金を交付するなど使用量削減に向けた動きを加速させている。

……………………………………………………

※追加3_ 英名門大学の歴史家が、中国が近年東南アジア諸国と領土をめぐってあつれきを深める姿勢を問題視する記事を米メディアに寄せた。

尖閣諸島問題の影響で日本との関係が冷え切ったままの中国だが、東南アジア諸国からは、「大国」の顔をして尊大にふるまう態度が怒りをかったという。

●「中国は大国、あなたがたは小国だ」●

「中国へ:大きさがすべてではない」という題名で米ブルームバーグに寄稿したのは、英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのオッド・アルネ・ウェスタッド教授だ。 ノルウェー出身の世界史の学者で、中国をはじめアジア史の著作が多い。 2012年10月18日付の寄稿では、中国と東南アジアの関係悪化の過程と原因を追っている。

東南アジア諸国連合 (ASEAN) と中国は2010年、自由貿易協定を発効させた。 外交や貿易で順調だった双方の関係がこじれた原因は、同年にベトナム・ハノイで開かれた地域フォーラムにおける中国の楊潔チ外相の発言だったと教授は指摘する。

ASEAN は、長年懸案となっている南シナ海での領土問題に米国を仲介役にすることを要望した。 これに不快感を示したのが楊外相。「我々の間には、基本的に大きな違いがあります」と前置きした後で、「中国は大国、あなたがたは小国だ」といい放ったというのだ。 かつて中国と戦火を交えたベトナムや、人口 2億5000万人 と ASEAN 最大のインドネシアの政治家は「こんな扱いを受けるとは」と怒り心頭だったという。

以後 両者の関係は急速に悪化。 中国は南沙諸島など南シナ海でベトナムやフィリピンに強硬な措置をとる。 一方でカンボジアやミャンマーといった経済的基盤がまだ十分でない国への食い込みに躍起だ。 ASEAN では「中国が東南アジアを解体する」との脅威論が高まり、警戒感を強めている。

過去の歴史を紐解けば、中国はアジアで特別な地位にあり、周辺諸国は中国を「大国」として扱うべき――。 このような姿勢だから ASEAN 各国から敬意を持たれないと批判、「中国は、外交は著しく未成熟で、地域のリーダーの役割を果たせる準備は整っていない」と断じた。 自己の欲求を満たそうとするために近隣諸国と対決姿勢をとる。 これではグローバルパートナーとして認められるはずがないと厳しい。

● 巨額投資するアフリカでもトラブル頻発 ●

尖閣諸島をめぐって中国で反日デモが激化した8月以降 日本でも対中感情は悪化している。 そのためかこの寄稿についてインターネット上では、「国としてあまりに傲慢なのが問題」「中国は世界にほとんど友達がいないだろ」「国土が広けりゃ大国的発想?」と中国批判の大合唱となった。

アジアでは領土問題で攻勢を強め、近隣各国とギクシャクする中国だが、遠くアフリカとは関係強化に努めている。 2012年7月19日、胡錦濤主席は2015年までの3年間でアフリカ諸国に対して 200億ドル (約 1兆6000億円) の借款を供与すると発表した。 巨額の「チャイナマネー」で、資源豊かで市場としても魅力のあるアフリカを取り込むねらいがあるようだ。

近年は中国系企業が続々とアフリカに進出し、大量の中国人労働者が現地の建設現場にあふれている。 一方で現地ではトラブルも増えている。 10月19日付の毎日新聞によると、西アフリカのガーナで中国人が違法な金採掘を行い、約 100人 が拘束された。 また10月23日の日本経済新聞電子版は、ナイジェリアやカメルーンで中国人をねらった誘拐事件や死亡事故が起きたと報じた。

以上