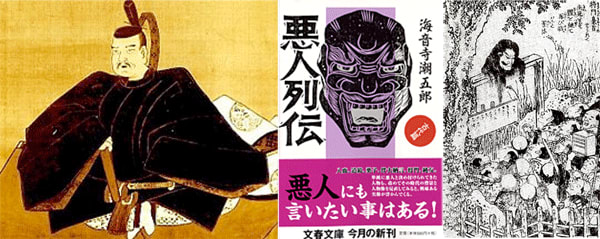

写真左は、築土神社旧蔵の平 将門像。 右は晒し首となった将門。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“首塚” で知られる平 将門 (たいら の まさかど) 史伝を、海音寺 潮五郎の『悪人列伝 古代篇』から 70ページ余りを読んだ。 なぜ古代篇かというと、将門没年が 940年だからだろう。 京都の朝廷に逆らって東国の独立を標榜したことによって、朝敵となった人物として有名だ。 東国といっても、当時は江戸はまだなく、常陸・下総・下野・武蔵・上野を従え、本拠地は常陸 茨城県だ。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以下 ウィキペディアから要約__将門は15~6歳のころ 地方より平安京へ出て、12年程在京して当時の軍事警察を管掌する検非違使の佐 (すけ) や尉 (じょう) を望んだが、果たせなかった。 この後 将門は東下し、親族や源 護と争いが起こる。 彼らとの幾たびかの合戦に勝利した将門は、937~8年 武名が大いに上がって “関東の大親分” 的存在になる。

源 護によって出された告状によって 朝廷から将門らに対する召喚命令が出て、将門らは平安京に赴いて検非違使庁で訊問を受けるが、全ての罪を赦される。 帰国後も 将門は一族の大半と対立し、遂に将門追捕の官符が関東一帯に下る。 また 939年 常陸国で不動倉を破ったために追捕令が出ていた藤原 玄明を匿い、常陸国府軍 3000人 を手勢 1000人 余ながらも たちまち打ち破り、結局この事件によって、朝廷に対して反旗を翻すかたちになる。 次いで 下野、上野などに出兵、関東一円を手中に収めて「新皇」を自称するようになり、独自に除目を行い岩井 (茨城県坂東市) に政庁を置いた。

940年 将門が兵 5000 を率いて常陸国へ出陣して、平 貞盛らの行方を捜索したが、貞盛らの行方は知れず、諸国から召集していた軍兵のほとんどを帰国させる。 間もなく 貞盛が、下野国押領使の藤原 秀郷と力をあわせて兵 4000 を集めて下総国にて 1000人 足らずの将門軍と合戦、将門は退却を余儀なくされる。

最後には僅か手勢 400 を率いて連合軍と将門の合戦が始まる。 当初 北風が吹き荒れ、将門軍は風を負って矢戦を優位に展開するが、急に風向きが変わり南風になると、風を負って勢いを得た連合軍は反撃に転じ、飛んできた矢が将門の額に命中し、あえなく討死。 平 将門 は、「新皇」を自称、即位後わずか2か月たらずで藤原 秀郷、平 貞盛らにより討伐された (承平天慶の乱)。

その首は平安京へ運ばれ、晒し首となるが、将門の首は何ヶ月たっても腐らず、生きているかのように目を見開き、夜な夜な「斬られた私の五体はどこにあるのか。 ここに来い。 首をつないでもう一戦しよう」と叫び続けたので、恐怖しない者はなかった。

また 将門の晒し首は、関東を目指して空高く飛び去ったとも伝えられ、途中で力尽きて地上に落下し、各地に首塚伝承が出来上がった。 最も著名なのが、東京千代田区大手町の平 将門の首塚である。

関東大震災後の跡地に大蔵省の仮庁舎を建てようとした際、工事関係者や省職員、さらには時の大臣の相次ぐ不審死が起こったことで “将門の祟り” が省内で噂され、省内の動揺を抑えるため仮庁舎を取り壊した事件や、第2次世界大戦後に GHQ が周辺の区画整理にとって障害となるこの地を造成しようとした時、不審な事故が相次いだため計画を取り止めた。 結果 首塚は戦後も残る。

また 中世 将門塚 (平 将門を葬った墳墓) の周辺で天変地異が頻繁に起こり、これを将門の祟りと恐れた当時の民衆を静めるために時宗の遊行僧・真教によって神と祀られ、1309年には神田明神に合祀されることとなった。 神田明神の「かんだ」とは首を斬られて殺された将門の胴体、つまり「からだ」が変化したものという説もある。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

海音寺史伝の書き方は、やや分かり難い。 海音寺氏は、参謀がいなかったことが滅んだ原因ではないかともいう。 また 藤原 秀郷が、当初は将門に臣属しようと接近したが、将門の計画が成功しそうにないと分かったので敵に回ったと見ている。

なにぶん資料が古いので、詳細が明確でなく、推量部分も多い。 さらに多くの人名が出てくるが、馴染みが薄いのでそれらの人間関係が把握しにくい。 となると 事件の背景、進展が消化不良のまま終わることになる。

拠り所は『将門記』が多いのだが、それも原本は残っていないから、2つの写本からの引用だ。 いずれも冒頭部分が失われており、本来の題名はわからない。 と、いわば手探り状態のことが多く、千年以上前のことだから致し方ない部分もあるのだろう。

面白いと思うのは討取られた後の “晒し首” と “その空中浮揚” の話し、首塚伝承だ。 ということは、朝廷からは単なる反逆者とされたが、東国ではどちらかというと 嫌われたというよりは慕われた武将だったのだろう。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

『悪人列伝 古代篇』(海音寺潮五郎・著 文藝春秋刊) _ 歴史上、悪人ときめつけられてきた人物も、時の権力者によって貼られたレッテルにすぎないことが多い。 改めてその時代の背景と人物像を見直してみると、人間的な側面が現われてきて興味ある実像が形作られる。 蘇我 入鹿、弓削 道鏡、藤原 薬子、伴大納言、平 将門、藤原 純友。 海音寺史伝。

ウィキペディアから__ 平 将門死後は御首神社、築土神社、神田明神、国王神社などに祀られる。 武士の発生を示すとの評価もある。 合戦においては所領から産出される豊富な馬を利用して騎馬隊を駆使し、反りを持った最初の日本刀を作らせたともいわれる。

源 護 (みなもと の まもる 生没年不詳) は、平安時代中期の武将。 常陸国筑波山西麓に広大な私営田を有する勢力を持っていたといわれ、この領地と接していた平真樹と境界線をめぐり度々争っていた。 真樹はこの争いの調停を平将門に頼み将門はこれを受ける。 一説によるとこの調停の為に常陸に向かっていた将門を息子の扶らが野本にて待ち伏せて襲撃したといわれる。 この戦いが平 将門の乱の中の最初の合戦であり始まりであるといえる。

平 貞盛 (たいら の さだもり ?~989年) は、平安時代中期の武将。 平国香 (良望) の嫡男。 母方の叔父 藤原秀郷と従兄弟である為憲の協力を得て将門を攻め、「北山の決戦」にて討ち取る。 四男維衡は後に平清盛を輩出する事になる伊勢平氏の祖である。

藤原 秀郷 (ふじわら の ひでさと 生没年不詳) は、平安時代中期の貴族・武将。 平 将門追討の功により従四位下に昇り、下野・武蔵二ヶ国の国司と鎮守府将軍に叙せられ、勢力を拡大。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以上

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“首塚” で知られる平 将門 (たいら の まさかど) 史伝を、海音寺 潮五郎の『悪人列伝 古代篇』から 70ページ余りを読んだ。 なぜ古代篇かというと、将門没年が 940年だからだろう。 京都の朝廷に逆らって東国の独立を標榜したことによって、朝敵となった人物として有名だ。 東国といっても、当時は江戸はまだなく、常陸・下総・下野・武蔵・上野を従え、本拠地は常陸 茨城県だ。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以下 ウィキペディアから要約__将門は15~6歳のころ 地方より平安京へ出て、12年程在京して当時の軍事警察を管掌する検非違使の佐 (すけ) や尉 (じょう) を望んだが、果たせなかった。 この後 将門は東下し、親族や源 護と争いが起こる。 彼らとの幾たびかの合戦に勝利した将門は、937~8年 武名が大いに上がって “関東の大親分” 的存在になる。

源 護によって出された告状によって 朝廷から将門らに対する召喚命令が出て、将門らは平安京に赴いて検非違使庁で訊問を受けるが、全ての罪を赦される。 帰国後も 将門は一族の大半と対立し、遂に将門追捕の官符が関東一帯に下る。 また 939年 常陸国で不動倉を破ったために追捕令が出ていた藤原 玄明を匿い、常陸国府軍 3000人 を手勢 1000人 余ながらも たちまち打ち破り、結局この事件によって、朝廷に対して反旗を翻すかたちになる。 次いで 下野、上野などに出兵、関東一円を手中に収めて「新皇」を自称するようになり、独自に除目を行い岩井 (茨城県坂東市) に政庁を置いた。

940年 将門が兵 5000 を率いて常陸国へ出陣して、平 貞盛らの行方を捜索したが、貞盛らの行方は知れず、諸国から召集していた軍兵のほとんどを帰国させる。 間もなく 貞盛が、下野国押領使の藤原 秀郷と力をあわせて兵 4000 を集めて下総国にて 1000人 足らずの将門軍と合戦、将門は退却を余儀なくされる。

最後には僅か手勢 400 を率いて連合軍と将門の合戦が始まる。 当初 北風が吹き荒れ、将門軍は風を負って矢戦を優位に展開するが、急に風向きが変わり南風になると、風を負って勢いを得た連合軍は反撃に転じ、飛んできた矢が将門の額に命中し、あえなく討死。 平 将門 は、「新皇」を自称、即位後わずか2か月たらずで藤原 秀郷、平 貞盛らにより討伐された (承平天慶の乱)。

その首は平安京へ運ばれ、晒し首となるが、将門の首は何ヶ月たっても腐らず、生きているかのように目を見開き、夜な夜な「斬られた私の五体はどこにあるのか。 ここに来い。 首をつないでもう一戦しよう」と叫び続けたので、恐怖しない者はなかった。

また 将門の晒し首は、関東を目指して空高く飛び去ったとも伝えられ、途中で力尽きて地上に落下し、各地に首塚伝承が出来上がった。 最も著名なのが、東京千代田区大手町の平 将門の首塚である。

関東大震災後の跡地に大蔵省の仮庁舎を建てようとした際、工事関係者や省職員、さらには時の大臣の相次ぐ不審死が起こったことで “将門の祟り” が省内で噂され、省内の動揺を抑えるため仮庁舎を取り壊した事件や、第2次世界大戦後に GHQ が周辺の区画整理にとって障害となるこの地を造成しようとした時、不審な事故が相次いだため計画を取り止めた。 結果 首塚は戦後も残る。

また 中世 将門塚 (平 将門を葬った墳墓) の周辺で天変地異が頻繁に起こり、これを将門の祟りと恐れた当時の民衆を静めるために時宗の遊行僧・真教によって神と祀られ、1309年には神田明神に合祀されることとなった。 神田明神の「かんだ」とは首を斬られて殺された将門の胴体、つまり「からだ」が変化したものという説もある。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

海音寺史伝の書き方は、やや分かり難い。 海音寺氏は、参謀がいなかったことが滅んだ原因ではないかともいう。 また 藤原 秀郷が、当初は将門に臣属しようと接近したが、将門の計画が成功しそうにないと分かったので敵に回ったと見ている。

なにぶん資料が古いので、詳細が明確でなく、推量部分も多い。 さらに多くの人名が出てくるが、馴染みが薄いのでそれらの人間関係が把握しにくい。 となると 事件の背景、進展が消化不良のまま終わることになる。

拠り所は『将門記』が多いのだが、それも原本は残っていないから、2つの写本からの引用だ。 いずれも冒頭部分が失われており、本来の題名はわからない。 と、いわば手探り状態のことが多く、千年以上前のことだから致し方ない部分もあるのだろう。

面白いと思うのは討取られた後の “晒し首” と “その空中浮揚” の話し、首塚伝承だ。 ということは、朝廷からは単なる反逆者とされたが、東国ではどちらかというと 嫌われたというよりは慕われた武将だったのだろう。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

『悪人列伝 古代篇』(海音寺潮五郎・著 文藝春秋刊) _ 歴史上、悪人ときめつけられてきた人物も、時の権力者によって貼られたレッテルにすぎないことが多い。 改めてその時代の背景と人物像を見直してみると、人間的な側面が現われてきて興味ある実像が形作られる。 蘇我 入鹿、弓削 道鏡、藤原 薬子、伴大納言、平 将門、藤原 純友。 海音寺史伝。

ウィキペディアから__ 平 将門死後は御首神社、築土神社、神田明神、国王神社などに祀られる。 武士の発生を示すとの評価もある。 合戦においては所領から産出される豊富な馬を利用して騎馬隊を駆使し、反りを持った最初の日本刀を作らせたともいわれる。

源 護 (みなもと の まもる 生没年不詳) は、平安時代中期の武将。 常陸国筑波山西麓に広大な私営田を有する勢力を持っていたといわれ、この領地と接していた平真樹と境界線をめぐり度々争っていた。 真樹はこの争いの調停を平将門に頼み将門はこれを受ける。 一説によるとこの調停の為に常陸に向かっていた将門を息子の扶らが野本にて待ち伏せて襲撃したといわれる。 この戦いが平 将門の乱の中の最初の合戦であり始まりであるといえる。

平 貞盛 (たいら の さだもり ?~989年) は、平安時代中期の武将。 平国香 (良望) の嫡男。 母方の叔父 藤原秀郷と従兄弟である為憲の協力を得て将門を攻め、「北山の決戦」にて討ち取る。 四男維衡は後に平清盛を輩出する事になる伊勢平氏の祖である。

藤原 秀郷 (ふじわら の ひでさと 生没年不詳) は、平安時代中期の貴族・武将。 平 将門追討の功により従四位下に昇り、下野・武蔵二ヶ国の国司と鎮守府将軍に叙せられ、勢力を拡大。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以上