地味。

予備品拡充を狙ったKATO製国鉄101系旧ツヌ118F(Mc155:旧製品)の役割は大きく変更された。

十四代目ツヌ118F(Mc155:旧製品)は暫定出場後に大半が塗装変更車廃止用途へ割り当てられる。

しかし廃車対象となる塗装変更車との釣り合いが取れず充当先が見当たらない車両も出現した。

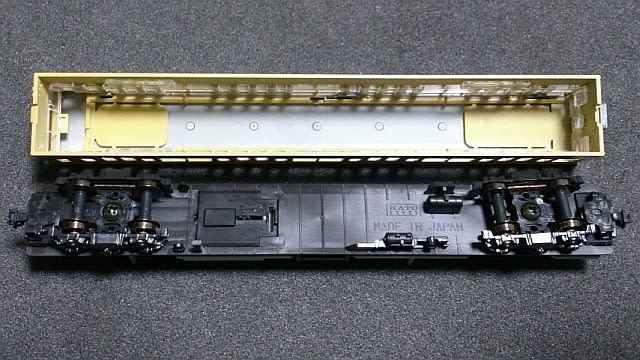

国鉄101系クハ101-75(ツヌ118F)。

※旧製品。

クハ101-75(ツヌ118F)も旧ツヌ118F(Mc155)が編成解消された直後から保留車に廻った。

保留車のプロトタイプ選定過程ではクハ101形をどの様に取り扱うか苦慮している。

先にクモハ101-155,クハ100-78(ツヌ118F:再生産品)が出番を得られないまま長期保留車となっていた。

これに旧ツヌ107F(Tc83)の車両更新で捻出された旧クモハ100-175,旧クハ101-83(旧製品)が加わる。

続けて組成自由度が高められるクモハ100-108(旧製品:第一次動力ユニット搭載試作車)を旧ツヌ122F(Mc155)から離脱させた。

その結果運転台付車両は形式に偏りが生じてしまい振り分けが課題となる。

また保留車発生と同期して出場準備を進めていたツヌ109F(Mc202)への充当車両も二転三転した。

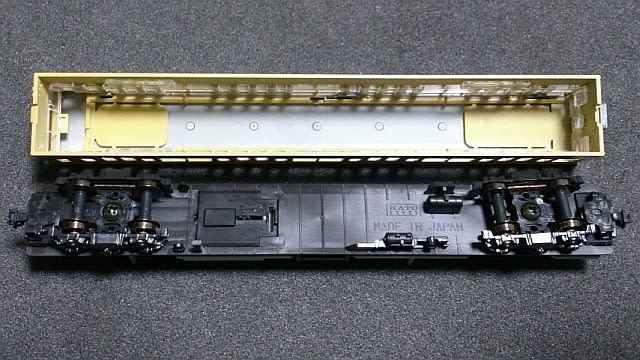

入工中のクハ101-75。

黄色5号の保留車には再生産品車両と旧製品車両が混在しておりその配分にも悩された。

追い討ちを掛ける様にユニット相手を失ったモハ100-158(ツヌ118F:旧製品),旧モハ100-256(元ラシ107F:Mc202)が現れた。

クハ101-75,サハ101-233(ツヌ118F)をクモハ101形,モハ101形へ編入する手段も採れたが肝心なプロトタイプが絞り込めない。

ひとまずツヌ109Fへのクモハ100-108(元ツヌ122F→クモハ100-166)充当が決まり同時に旧製品車両6両の戦列復帰を果たした。

ここで再度保留車の形式構成を再確認し現状で組成可能なツヌ105Fがプロトタイプ候補に確定する。

操配次第ではクモハ101形への形式変更も有り得たクハ101-75だがクハ101-57(ツヌ105F:Mc154)に改番して再起を期す。

[クハ101-75]:2-4位側。

結果的にクハ101-75(ツヌ118F)の第二次整備は改番が主工程となった。

先に竣工したクモハ101-148+モハ100-170+クハ100-34(ツヌ105F:弁天橋区仕様)に続く車両番号標記印刷消去を行う。

上記3両は二代目弁天橋区仕様(Mc170)が種車であり印刷濃度に合わせラプロスの使い方を一部変更した。

これに対し十四代目ツヌ118F出自車では従来方式へ戻せるはずだった。

ところがクハ101-75の車両番号標記印刷は2-4位側だけ[クハ101-75]が弁天橋区仕様車並に濃かった。

せっかく感覚を取り戻せたラプロス式印刷消去だったが2-4位側の[クハ101-75]標記で無意味になっている。

[[クハ101-5][7]]:2-4位側。

旧製品車両でも極初期の改番施工車でラプロス#4000を長めに擦る方式を採用した事例がある。

この時は塗装被膜を薄くし過ぎ成形色が伺える状況に陥らせた。

弁天橋区仕様車と塗装被膜強度が異なるのは確実であり2-4位側の[クハ101-75]標記消去は慎重に進めた。

基本的な考えは弁天橋区仕様車と同等ながらラプロス片の面積を広く取り車体への負荷を軽くする。

そして[クハ101-75]が先に消えないよう留意し2エンド側を先行措置した。

力加減も弱めており二代目弁天橋区仕様(Mc170)での施工とは似て非なるものになっている。

その結果無事に[クハ101-75]は消去が完了し1-3位側へと移った。

1-3位側は従来方式に戻しラプロス#4000で[クハ101-75]標記印刷を崩すのみに留めラプロス6000にて仕上げた。

塗装被膜修正を図った車体裾。

グリーンマックス製101系用車両番号標記インレタにはクハ101-58用組標記がある。

よって新インレタへ古インレタを追加する[クハ101-5]+[7]の組み合わせで即断した。

フォント太さ都合により[クハ101-57]標記インレタには73系用を用いている。

さすが73系用故に[クハ101-57]へ転用可能な組標記の使い残しが散在していた。

台紙端部のインレタでは崩壊が相次いだものの中央付近に抽出部を変更して[クハ101-57]への改番を終えた。

車体関連では車体裾の塗料に捲れた箇所が散見されたため全て磨きクロスで拭い輪郭を引き締めている。

↓

クハ101-57 [11C 館山]:運行番号,行先方向幕部品交換施工。

※旧製品。

旧ツヌ118F時代から中間組込車だったクハ101-57は旧製品LOT床板を装着したまま現在に至る。

だが旧製品LOT運転台付車用床板はライトスイッチ部品の安定性に欠ける傾向が強い。

そのため動作試験を行い[OFF]位置で確実に固定されるか繰り返し確認している。

結果は良好でライト基板前照灯用端子部への小細工は回避された。

行先表示類は[53C 中野]表示へ変更されていたが共に先頭車両で再用可能な部品である。

湯口痕処理の具合も悪くなく保管品で眠っていた[11C 館山]表示へと再変更を行った。

整形失敗品だった[11C]幕は先頭車両に向かず[館山]幕も列車線快速仕様復活時には西行とする方針であり不都合は一切無い。

運転台付中間組込車の行先方向幕は[千葉]幕及び[■]幕採用車が急増しており久し振りに特徴ある表示となった。

↓

クハ101-57(ツヌ105F:クハ101-75 改番)。

※旧製品。

そして[11C 館山]表示を掲げるクハ101-57(ツヌ105F:旧製品)が竣工した。

2-4位側の[クハ101-75]標記印刷再現こそ余計だったが二代目弁天橋区仕様(Mc170)に於ける試行が味方してくれた。

基本形態は製品原形と殆ど変わっておらず[クハ101-57]標記へと改められた程度である。

なお前身のクハ101-75(ツヌ118F)時代を引き継ぐ中間組込車であり前面窓支持色変更は見送りとした。

ツヌ105Fでは編成両端に再生産品車両,弁天橋区仕様車を配置する都合上効果が見込めず採用には至っていない。

編成見附も新金型車体編成で纏められるため他編成に対する見劣り感は発生しないと思う。

クモハ100-170+クモハ101-148 (ツヌ105F:元クモハ100-144+元クモハ101-170)。

※旧製品+弁天橋区仕様。

ツヌ105Fの中野方3両編成は弁天橋区仕様(Mc170)であり7号車と8号車でLOT差が発生する。

しかし弁天橋区仕様車は旧製品車両の塗装被膜に近く大きな外観差には至っていないと思う。

むしろクモハ101-148(ツヌ105F:弁天橋区仕様)のインレタ再現化されたATS[B]標記が際立つほどである。

仮に標記変更を見送ったとしてもツヌ118F(旧製品)と弁天橋区仕様車では印刷濃度が異なり同様の事態になっていたと予想する。

異LOT混結編成では固有の癖が露骨に現れる場合がありクモハ101-148+クモハ100-170(ツヌ105F)はその典型例となった。

ただクモハ100-170のATS[B]標記を印刷再現からインレタ再現へ格下げする利点は少なく黙認している。

↓

ツヌ105F(Mc154:3+4+3編成)。

[ツヌ105F]:Tc57-T290-M231-M'c170。

※旧製品。

ツヌ105F用組成準備車入場第二陣となる旧製品車両は4両全車が勢揃いした。

従って出場は十三代目ツヌ118F(Mc155:再生産品)3両の竣工を待つだけとなる。

再生産品車両は車両番号標記印刷が腰板側へ偏位した個体が多くクモハ101-155,クハ100-78(ツヌ118F)も例外ではない。

塗装被膜も旧製品車両及び弁天橋区仕様車と差異がありラプロス式印刷消去には気を払わなければならない。

ここまで来れば急ぐ必要は無く慎重かつ丁寧に作業を進める予定である。

分割:2020年1月25日

予備品拡充を狙ったKATO製国鉄101系旧ツヌ118F(Mc155:旧製品)の役割は大きく変更された。

十四代目ツヌ118F(Mc155:旧製品)は暫定出場後に大半が塗装変更車廃止用途へ割り当てられる。

しかし廃車対象となる塗装変更車との釣り合いが取れず充当先が見当たらない車両も出現した。

国鉄101系クハ101-75(ツヌ118F)。

※旧製品。

クハ101-75(ツヌ118F)も旧ツヌ118F(Mc155)が編成解消された直後から保留車に廻った。

保留車のプロトタイプ選定過程ではクハ101形をどの様に取り扱うか苦慮している。

先にクモハ101-155,クハ100-78(ツヌ118F:再生産品)が出番を得られないまま長期保留車となっていた。

これに旧ツヌ107F(Tc83)の車両更新で捻出された旧クモハ100-175,旧クハ101-83(旧製品)が加わる。

続けて組成自由度が高められるクモハ100-108(旧製品:第一次動力ユニット搭載試作車)を旧ツヌ122F(Mc155)から離脱させた。

その結果運転台付車両は形式に偏りが生じてしまい振り分けが課題となる。

また保留車発生と同期して出場準備を進めていたツヌ109F(Mc202)への充当車両も二転三転した。

入工中のクハ101-75。

黄色5号の保留車には再生産品車両と旧製品車両が混在しておりその配分にも悩された。

追い討ちを掛ける様にユニット相手を失ったモハ100-158(ツヌ118F:旧製品),旧モハ100-256(元ラシ107F:Mc202)が現れた。

クハ101-75,サハ101-233(ツヌ118F)をクモハ101形,モハ101形へ編入する手段も採れたが肝心なプロトタイプが絞り込めない。

ひとまずツヌ109Fへのクモハ100-108(元ツヌ122F→クモハ100-166)充当が決まり同時に旧製品車両6両の戦列復帰を果たした。

ここで再度保留車の形式構成を再確認し現状で組成可能なツヌ105Fがプロトタイプ候補に確定する。

操配次第ではクモハ101形への形式変更も有り得たクハ101-75だがクハ101-57(ツヌ105F:Mc154)に改番して再起を期す。

[クハ101-75]:2-4位側。

結果的にクハ101-75(ツヌ118F)の第二次整備は改番が主工程となった。

先に竣工したクモハ101-148+モハ100-170+クハ100-34(ツヌ105F:弁天橋区仕様)に続く車両番号標記印刷消去を行う。

上記3両は二代目弁天橋区仕様(Mc170)が種車であり印刷濃度に合わせラプロスの使い方を一部変更した。

これに対し十四代目ツヌ118F出自車では従来方式へ戻せるはずだった。

ところがクハ101-75の車両番号標記印刷は2-4位側だけ[クハ101-75]が弁天橋区仕様車並に濃かった。

せっかく感覚を取り戻せたラプロス式印刷消去だったが2-4位側の[クハ101-75]標記で無意味になっている。

[[クハ101-5][7]]:2-4位側。

旧製品車両でも極初期の改番施工車でラプロス#4000を長めに擦る方式を採用した事例がある。

この時は塗装被膜を薄くし過ぎ成形色が伺える状況に陥らせた。

弁天橋区仕様車と塗装被膜強度が異なるのは確実であり2-4位側の[クハ101-75]標記消去は慎重に進めた。

基本的な考えは弁天橋区仕様車と同等ながらラプロス片の面積を広く取り車体への負荷を軽くする。

そして[クハ101-75]が先に消えないよう留意し2エンド側を先行措置した。

力加減も弱めており二代目弁天橋区仕様(Mc170)での施工とは似て非なるものになっている。

その結果無事に[クハ101-75]は消去が完了し1-3位側へと移った。

1-3位側は従来方式に戻しラプロス#4000で[クハ101-75]標記印刷を崩すのみに留めラプロス6000にて仕上げた。

塗装被膜修正を図った車体裾。

グリーンマックス製101系用車両番号標記インレタにはクハ101-58用組標記がある。

よって新インレタへ古インレタを追加する[クハ101-5]+[7]の組み合わせで即断した。

フォント太さ都合により[クハ101-57]標記インレタには73系用を用いている。

さすが73系用故に[クハ101-57]へ転用可能な組標記の使い残しが散在していた。

台紙端部のインレタでは崩壊が相次いだものの中央付近に抽出部を変更して[クハ101-57]への改番を終えた。

車体関連では車体裾の塗料に捲れた箇所が散見されたため全て磨きクロスで拭い輪郭を引き締めている。

↓

クハ101-57 [11C 館山]:運行番号,行先方向幕部品交換施工。

※旧製品。

旧ツヌ118F時代から中間組込車だったクハ101-57は旧製品LOT床板を装着したまま現在に至る。

だが旧製品LOT運転台付車用床板はライトスイッチ部品の安定性に欠ける傾向が強い。

そのため動作試験を行い[OFF]位置で確実に固定されるか繰り返し確認している。

結果は良好でライト基板前照灯用端子部への小細工は回避された。

行先表示類は[53C 中野]表示へ変更されていたが共に先頭車両で再用可能な部品である。

湯口痕処理の具合も悪くなく保管品で眠っていた[11C 館山]表示へと再変更を行った。

整形失敗品だった[11C]幕は先頭車両に向かず[館山]幕も列車線快速仕様復活時には西行とする方針であり不都合は一切無い。

運転台付中間組込車の行先方向幕は[千葉]幕及び[■]幕採用車が急増しており久し振りに特徴ある表示となった。

↓

クハ101-57(ツヌ105F:クハ101-75 改番)。

※旧製品。

そして[11C 館山]表示を掲げるクハ101-57(ツヌ105F:旧製品)が竣工した。

2-4位側の[クハ101-75]標記印刷再現こそ余計だったが二代目弁天橋区仕様(Mc170)に於ける試行が味方してくれた。

基本形態は製品原形と殆ど変わっておらず[クハ101-57]標記へと改められた程度である。

なお前身のクハ101-75(ツヌ118F)時代を引き継ぐ中間組込車であり前面窓支持色変更は見送りとした。

ツヌ105Fでは編成両端に再生産品車両,弁天橋区仕様車を配置する都合上効果が見込めず採用には至っていない。

編成見附も新金型車体編成で纏められるため他編成に対する見劣り感は発生しないと思う。

クモハ100-170+クモハ101-148 (ツヌ105F:元クモハ100-144+元クモハ101-170)。

※旧製品+弁天橋区仕様。

ツヌ105Fの中野方3両編成は弁天橋区仕様(Mc170)であり7号車と8号車でLOT差が発生する。

しかし弁天橋区仕様車は旧製品車両の塗装被膜に近く大きな外観差には至っていないと思う。

むしろクモハ101-148(ツヌ105F:弁天橋区仕様)のインレタ再現化されたATS[B]標記が際立つほどである。

仮に標記変更を見送ったとしてもツヌ118F(旧製品)と弁天橋区仕様車では印刷濃度が異なり同様の事態になっていたと予想する。

異LOT混結編成では固有の癖が露骨に現れる場合がありクモハ101-148+クモハ100-170(ツヌ105F)はその典型例となった。

ただクモハ100-170のATS[B]標記を印刷再現からインレタ再現へ格下げする利点は少なく黙認している。

↓

ツヌ105F(Mc154:3+4+3編成)。

[ツヌ105F]:Tc57-T290-M231-M'c170。

※旧製品。

ツヌ105F用組成準備車入場第二陣となる旧製品車両は4両全車が勢揃いした。

従って出場は十三代目ツヌ118F(Mc155:再生産品)3両の竣工を待つだけとなる。

再生産品車両は車両番号標記印刷が腰板側へ偏位した個体が多くクモハ101-155,クハ100-78(ツヌ118F)も例外ではない。

塗装被膜も旧製品車両及び弁天橋区仕様車と差異がありラプロス式印刷消去には気を払わなければならない。

ここまで来れば急ぐ必要は無く慎重かつ丁寧に作業を進める予定である。

分割:2020年1月25日