淮陽泥泥狗

1.淮陽県の泥人形

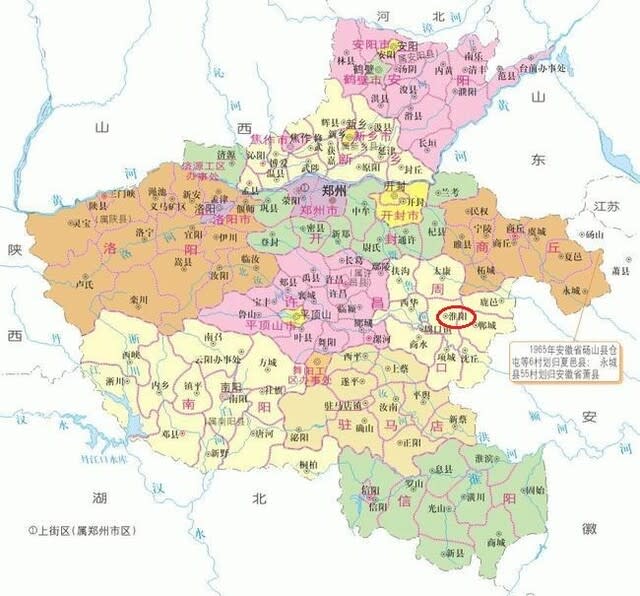

淮陽県(周口市淮陽県)は河南省南部に位置し、古くは「陳州」と呼ばれていました。県内には太昊tàihào伏羲fúxī陵、伏羲画卦台、伏羲白亀池、神農五谷台、宛丘城遺跡など、多くの古跡があり、古くから古代の伝説中の伏羲氏と神農氏という二人の帝王の故郷と考えられてきました。当地の人々は、昔から「人祖爺」(人々の祖先)である伏羲は「太昊陵」に葬られたと伝承してきました。太昊陵は県城の正北1.5キロにあり、現存する御陵の建物は全て明代の遺跡であり、現在は公園になっていて、俗に「人祖廟」と呼ばれています。毎年旧暦の二月二日から三月三日まで、当地の人々は御陵の中で盛大な「太昊陵廟会」を行います。付近のおおむね50キロ内の人々は、廟会見物に訪れます。淮陽の泥人形は俗に「泥泥狗」と呼ばれます。御陵区域内で生産され、御陵の前の廟会で販売されるので、またの名を「陵狗」と言います。

河南省周口市淮陽県

「泥泥狗」は全て下地の色が黒色で、どれも呼び子が取り付けてあり、吹くとピーッと音が鳴るようにできています。大きさにより、「大花貨」、「中花貨」、「小泥餅」の三つに分かれます。「大花貨」は高さ約10―17センチ、「中花貨」は6-10センチ、「小泥餅」が最も小さく、2センチ以下の小さな陶器の呼び子です。「泥泥狗」の造形はたいへん変わっていて、多くが奇怪な禽獣のような姿かたちをしています。中でも猿の人形が最も変化に富み、「人祖猴」(「猴」は猿のこと)、「人面猴」、「抱膝猴」(膝を抱える猿)、「抱桃猴」、「搬腿猴」(足を持ち上げる)、「猫拉猴」(猫が猿を引っ張る)、「扛鋤káng chú猴」(鋤を担ぐ)、「打火猴」(火を付ける)、「兜肚dōudu猴」(「兜肚」は腹掛け)、「猴抱猴」などがあります。怪獣には、「八大高」、「草帽老虎」、「長毛」、「独角獣」(一角獣)、「多角獣」、「無眼獣」、「相駄tuó獣」(獣が別の獣を背負う。二頭の獣が一体になっている)、「双頭怪角」、「四不象」などがあります。

猫拉猴

鳥の像には、「斑鳩」、「子母燕」、「猴駄tuó燕」(「駄」は背負うこと)、「九頭燕」、「小燕」などがあります。水中の生物では、「八叉亀」、「神亀」、「神蛙」、「小泥鱉」(「鱉」biēはスッポン)などがあります。

これらは、淮陽の独特な泥人形で、他の地域では見られません。「泥泥狗」の造形は偶然にできたものではなく、この地域の文化的な背景が関係しているかもしれず、たいへん神秘的に感じられます。

「泥猴」(猿の泥人形)のカテゴリーで、最も典型的なものは、「人祖猴」です。一面の型で前面を押し出し、背面は手で捏ねて平らにしてあります。直立し、体の高さは13-17センチくらいです。「人祖猴」の口は突出し、両目は丸く目を見張っていて、頭のてっぺんには桃の形の装飾があります。中央には赤色で縦に立ったナツメの種の形が描かれ、それを何重も縦の曲線が囲んでいて、外を放射状の白い短い線が囲んでいます。こうした紋様は、通常はそれぞれ独立した紋様として亀や蛙、鳥の体の上に描かれることが多いものです。研究者によれば、猿の前面の装飾の図案は、女性の生殖器官を象徴し、上古の時代の生殖崇拝観念が伝承され、その名残であると考えられています。

人祖猴

鳥の像には、「子母燕」、または「子母駄」(「駄」は「背負う」こと)と呼ばれるものがあり、基本的な造形は、一羽の大型の鳥が背中に小鳥を背負うものです。こうした形と殷(中国では「商」)の遺跡で度々出土する玉や陶器でできた「子母燕」はたいへん良く似ています。

子母燕(子母駄)

殷時代、玉や陶器の「子母燕」

1979年淮陽県の県城の東南4キロで発見された新石器時代晩期の遺跡と殷時代の版築の城壁、並びに城壁の下から出土した陶製の下水管と食器は、現在の淮陽のあたりが、殷時代には既に城郭(中国式の町の周囲に築かれた城壁)があったことを証明しています。したがって、「泥泥狗」の「子母燕」との間にも、ひょっとすると一定の伝承関係があったかもしれません。それと似た事象が、多くの「泥泥狗」の造形にも反映されていて、研究者の中では、『山海経』(せんかいきょう。中国古代の神話、地理の書)の中で記載される様々な怪獣や怪鳥と関連付けて、「泥泥狗」に反映される神秘的な寓意について解釈する試みがなされていて、一定の成果を上げているそうです。

淮陽の泥人形やおもちゃの中で、「泥塤」ní xūn(土笛)も注目を引きます。「泥塤」はひょうたんのような形をした陶器の楽器で、大きさは様々で、穴の数は二、三、五、七と違いがありますが、オカリナのように吹いて音を出します。他に「双管塤」があり、吹き口がふたつあります。

五孔塤

塤の演奏の様子

「塤」は中国古代の重要な礼楽器で、湖北省曽侯乙墓やその他の「先秦」(始皇帝の中国統一以前の秦。一般に春秋戦国時代を指す)時代の古い墓から多数発見されています。古代の祭礼や式典などの行事で楽曲の演奏の時は必ず「塤」が必要でした。後に次第に伝承されなくなり、民間では見られなくなってしまいました。しかし、淮陽においては伝承され、今日まで残りました。

このような独特で古風な泥人形が、淮陽県城付近の金庄、武庄、白王庄、前丁楼庄、後丁楼庄、劉庄、段庄、張庄、趙庄で作られてきました。各村にはそれぞれ得意とする品目があり、優れた技能を持った職人がいました。金庄と武庄は大花貨が有名で、人祖猴、九頭鳥、子母駄など大型のものは、金庄の職人たちの得意とする品目でした。丁楼村は「泥塤」の生産で有名でした。

淮陽の泥人形の成形は手捏ねが中心ですが、一部は一面の型で押し出して作ります。全体は黒色の下地の色の上に、白、深紅、薄い緑、薄い黄色で彩色します。全体の工程は、「打泥」、「搓坯」、「成形」、「染色」、「画花」の5段階に分かれます。「打泥」は、よく捏ねた土を木の棒でよく打ち、むらなくなめらかにします。「搓坯」cuō pīは作るものに合わせて土の塊を製品に近い形にまとめることで、その後、ひとつひとつ捏ねて成形します。「泥泥狗」の下地の染色方法は、他の泥人形の産地が逐次色を乗せていくのと異なり、製品をまとめて「浸し染め」します。先ず、青(黒色染料)を大鍋で煮て調合し、成形し乾かした白地を大きな穴杓子の中に入れ、穴杓子を染料に浸し、すくい上げ、白地全体が均等に黒く染まったら、筵(むしろ)の上で乾かし、乾いたら次に「画花」、絵付けをします。絵付けの時は、毛筆は使わず、先を削ったコウリャンの茎の先に顔料を付け、線で輪郭を描いていきます。

2.浚県xùn xiànの泥人形

浚県泥咕咕(泥馬)

浚県は河南省北部に位置し、衛河が県内を斜めに通っています。漢代に黎陽県が置かれ、元代に浚州に改め、明代に浚県に改められました。現在は、鶴壁市の管轄となっています。県内に名勝古跡がたいへん多く、県城の南面には大山と浮丘山が東西に対峙し、これら二つの山の上には歴代の古跡、寺院、祠堂、石窟、石碑が400カ所以上に分布し、仏教、道教、儒教の三教が一カ所に集まった文化的名山となっています。毎年正月十五日から月末まで、二つの山の間では廟会が盛大に行われ、俗に「古正月会」と呼ばれています。廟会の期間中、大量に販売される民間工芸品として、南毛村の木製玩具「刀槍剣戟」(「戟」は矛のこと。)、張庄の竹柳製品「簸箕籠筐」(「簸箕」は箕(み)で、ちりとりのこと。「籠筐」は竹や柳の枝で編んだ籠(かご))、二郎高の花火と爆竹、そして最も特色のあるのが、楊圯屯の泥人形「唧唧咕咕」です。

河南省鶴壁市

浚県(鶴壁市)

「唧唧咕咕」は浚県の泥玩具の総称で、「泥咕咕」とも言います。吹いて音を鳴らすことから、こう名付けられました。「泥咕咕」を制作する職人は大部分が県城の東1.5キロにある楊圯屯で暮らしています。この村は、隋時代末期の農民蜂起軍の武将の名前から命名されました。『資治通鑑』によれば、隋末、李密を首領とする瓦崗軍が黎陽一帯で官軍と戦争になり、双方に死傷者が出て惨憺たる状態になりました。伝説によれば、李密の部下に姓が楊、名を圯という武将がおり、軍を率いて大山の下に駐屯しました。楊軍の中に泥人形を捏ねるのが上手な兵士がいて、沙場で殉難した戦友を記念するため、泥人形と泥馬を作って、死者に供養しました。これより後、土で像を作る技術が伝わり、発展しました。当時、兵隊が駐屯していた所に村が作られ、「楊圯屯」と名付けられました。「泥咕咕」の多くが馬に乗る兵士と双頭の軍馬で、これらは隋代より伝承されたといわれています。

浚県の「泥咕咕」の造形は大きく四つのカテゴリーに分けられます。珍禽瑞獣、家禽家畜、人物、軍馬です。最も代表的なのが軍馬で、大紅馬、大黒馬、小馬、双頭馬などがあります。

泥咕咕・泥馬

泥咕咕・泥馬

ここの馬の人形は、頭が大きく体が小さく、頭を振り上げ、たいへん勇猛な様子です。馬の人形の作者は、意識的に馬の頭や首を描写し、馬の元気さを誇張し、わざと馬の胴体と四本の足を小さくして、駿馬が勇壮で、威勢が良い様子を強調しています。この地方の伝説によれば、隋末の農民蜂起軍の軍馬の中には、手綱を垂らして主人を救け、死を賭して敵を迎えた良馬、義馬がいて、当時兵士たちは、こうした軍馬の主人を思う気持ちに託して馬の人形を作りました。今日、「泥咕咕」の中の軍馬は依然として当時の風格を保っていて、見る者に強い印象を残します。

珍禽瑞獣のカテゴリーの作品には、魔除け、一角獣、キジバト、座る獅子、燕、首を振る獅子、その他様々な縁起の良い動物が含まれます。家禽家畜のカテゴリーの作品には、鶏、アヒル、猿、豚、羊、ウサギ、牛、鳥などがあります。人物の像は比較的少なく、もっぱら一部の職人により作られました。主な作品は、関羽、西遊記、八仙、十二支の擬人像、三国志の武将などです。

キジバト

キジバト

首を振る獅子(獅子舞)

浚県の「泥咕咕」は多くが手で捏ねて形を作り、半分手捏ね、半分型押しのものもありますが、全て型で作られた作品は少ないです。「泥咕咕」は深い黒色のものが多く、また褐色や紫がかった濃紅色など濃い色を下地に塗ったものもありますが、下地に薄い色を塗ったものは皆無です。下地には松やにが擦りつけられています。下地が乾いたら、強火で生地を焼き、色を調合した松やにを下地の上に擦りつけ、松やにが熱で溶けて、下地の表面に薄い膜を作り、冷えると、つやつやとコーティングしたように光り輝きます。紋様の装飾は草花が多く、好んで白、ピンク、薄緑、卵色などを用いています。紋様の絵付けは直接いくつもの色で描き、筆のタッチの変化を重視し、点描の排列をよく考え、装飾性が強くなっています。

楊圯屯は700戸余りの人家のある大村落で、泥人形の生産が最も盛んだった時には、村の人家の90%が泥人形の生産に従事していました。ここでは俗にこう言われていました。「楊圯屯で飯を食ったら、泥人形を作れるようになる。」楊圯屯で短時間滞在するだけで、泥人形を作る技を覚えることができる。それほど、ここでは泥人形作りが日常あたりまえのことであったのです。

河南省の泥人形は、この他、瀋丘県、霊宝県、開封市、洛陽市などでも見られますが、生産規模は何れも淮陽、浚県に及びません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます