清摂政王ドルゴン

第一節 北京、清朝の都城

1644年(大顺永昌元年)4月30日早朝、李自成は農民軍を率いて北京から退却した。城中に留まっていた明の御史曹溶が直ちに逃げ出し、自らを西城巡視に任じ、崇禎帝の位牌を祭る都城隍廟を設立した。彼は他の明朝の官僚と一緒に臨時管理機構を立ち上げ、まだ北京城から退却していなかった農民軍兵士を虐殺した。5月3日、清の摂政王ドルゴン(多尔衮)が清の兵士を統率して北京に入城し、多くの明の官僚が清に投降した。これと同時に、三河県(北京市と天津市の間の河北省の飛び地)では人々の髪を剃る(薙髪(ちはつ)。漢族に辮髪を強制すること)のに反対する抗清闘争が爆発した。

漢民族の官僚地主を籠絡するため、ドルゴンは、およそ明朝の在京の内閣、六部、都察院などの役所の官吏は全て元の役人と満州族の役人が一体となり事務を行うよう命令を発した。彼は前後して明の吏部左侍郎・沈惟炳ら、一群の漢族官僚を登用し、明の廃大学士・馮銓(ふうせん)を召集し、清の内三院大学士にした。ドルゴンは北京に満州貴族の支持の下、満州族と漢族の官僚が共同で統治する清政権を打ち建てた。

清朝廷は、明の崇禎皇帝のために喪を発し、崇禎帝の諡(おくりな)を懐宗端皇帝(後に庄烈帝に改めた)とし、明朝の臣民に代わって「君父の仇」に報いなければならないと宣言した。これは清朝廷が山西、陝西の大順農民軍(李自成の勢力)を進攻し、内地を占領するために作った政治的輿論である。

9月、幼年の清朝第3代順治帝は瀋陽から北京に到着した。10月、「鼎を燕京に定める」、すなわち北京を清朝の首都にすると宣言した。

山西、陝西農民軍の抗清闘争が失敗して後、清軍は南中国を統一する長期の戦争を開始した。1664年(康熙3年)8月になって、清軍は大順軍の最後の拠点、鄖陽(うんよう)茅麓山(湖北省十堰市一帯)を攻め落とし、また南明(1644-1662年、北京陥落後、明朝宗室が南方で樹立した政権)の抗清将帥張煌言を浙江省定海山中で捕虜にし、農民軍と南明諸王の反清武装勢力はようやく完全に鎮圧された。康熙帝(1661-1722年)から乾隆帝(1736-1796年)の時代まで、清朝廷は主に蒙古族ジュンガル(准噶尔)部に対する戦争の勝利を通じて、より一層中国の多民族国家としての地位を強固なものにした。

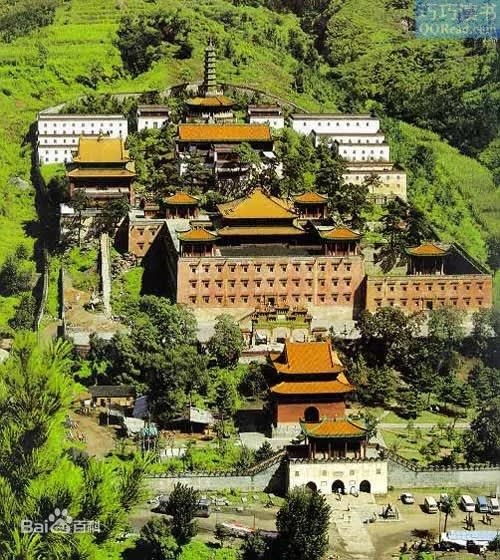

国内情勢の進展に伴い、北京は、中国全土の中で、日増しに重要な地域になった。北京は中国の各民族との連係を維持する政治的中心であり、同時に清統治者が幅広い人々を管理する拠点であった。北京はこれまでの多くの王朝に比べても、より一層漢族と他の民族との経済、政治、文化での往来や協力を発展させた。1652年(順治9年)と1780年(乾隆45年)、ダライ・ラマ五世とバンチェン・ラマ六世が前後して北京に来、チベット族が中国全土の統一を擁護するという確固たる願望をもたらした。ダライ・ラマは清朝廷から「西天大善自在佛領天下釈教普通鄂済達頼喇嘛」に封じられた。清朝廷は北京にダライとバンチェンが行幸中に北京に一時滞在するため、西黄寺を建立した。バンチェンが北京で逝去後、「清浄化域」塔が建立された。清朝の皇室と長い間婚姻関係にあった蒙古の王公貴族はしばしば北京に来て、ある者は長期間北京に住み、清朝廷は彼らに親王、郡王、貝勒、貝子などの爵位を与え、また北京に彼らのために多くの壮麗な屋敷を建造した。北京城郊外の多くのラマ教寺院、いくつかの西域風の建築物も、清朝初期の各民族の政治、宗教上の連携の密接さをあらわしている。モンゴル商人は毎年たくさんの毛皮などの商品を持って北京に来て販売し、他の少数民族の商人も北京で交易活動を行った。清朝廷は少数民族の往来、交易を促すため、北京徳勝門外に彼らの積荷を保管する倉庫(貨栈)、「馬館」を設立し、関税、商業税を軽減した。漢民族の多くの手工業品や農産物、例えば絹織物、薬材、鉄器、陶磁器、茶葉などは、北京やその他の地方から少数民族の住む土地に運ばれた。北京の国子監では各民族の子弟が勉強した。漢民族と各少数民族の生産経験は、常に北京で相互交流が行われた。こうした政治、経済、文化活動は、各民族の関係が日増しに緊密となり、この多民族統一国家が日増しに強固になっていくことをはっきりと説明していた。

当時、北京城郊外で各民族が雑居している様子は、この統一多民族国家の縮図であった。北京地区の住民はもともと漢民族、モンゴル族、回族、及びその他少数民族を含んでいた。清軍の入関後、北京には数十万の満州族の住民が増加した。満州八旗、蒙古八旗、漢軍八旗、及び八旗中の朝鮮族、ベトナム(越南)族旗丁(漕運担当の兵士)が北京の各地に分布していた。東城一帯に住むモンゴルの王公貴族は多くのモンゴル族のラマ僧を連れて来た。これらのラマ僧、チベット族のラマ僧、漢族のラマ僧は一緒に北京のいくつかの寺院で暮らし、経典を唱えて修行し、仏事を行った。北京近郊の農業従事者は主に漢民族であった。北京城内で暮らすのは、大小の官僚の他、かなりの人数の漢族商人、工房主、手工業者、露店商、工員、そして貧民であった。回族の人々は城内で主に飲食業などを営んでいた。前門外には漢族、回族などの手工業者や商人が集まっている所であった。康熙時代(1662-1722年)に中国にやって来た一部の俄羅斯族(ロシア人)は、城東北角の東正教会付近に集まって住んでいた。北京に住み、全国各地から北京にやって来た各民族の人々は、北京のこの時期の経済、文化を発展させた。例えば、北京城内外に分布する壮大で美しい建築物、七宝焼き(景泰藍)、琺瑯、象牙彫刻など精巧な特殊手工芸品、上流階級の生活を描いた小説『紅楼夢』、各種の農業技術など、これらは中国内のみならず、世界文化史上でも、重要な地位を占め、独特の風格を帯びていた。18世紀前後の北京は、世界最大にして最も美しい都市のひとつであった。

第二節 清初の民族弾圧と北京の人々の反抗闘争

ドルゴン(多尔衮)は7月8日に次のような命令を下した。「順治元年(1644年)より、およそ正規の金額以外の、一切の増税、例えば遼餉(りょうしょう。明末、後金が侵入し、遼東の戦況緊迫で、軍糧不足に対し銀を徴収)、剿餉(そうしょう。明末の農民蜂起対応で不足する軍糧に対し銀を徴収)、練餉(明末の農民蜂起等社会不安対応で増強する正規軍訓練のための軍糧に対する銀の徴収)、及び商人を呼び寄せて、米、豆を買い付けさせる行為からは、尽く免除されるようにする。」明王朝の苛酷な政治は廃除され、各地に住む人々のこうした重い税負担から解放されたが、北京地区は、満州貴族、役人、八旗の兵士が大量に集まっていたので、清朝廷は絶えず北京近郊の漢族や少数民族の人々の家屋や土地を囲い込んで占拠し、土地や家の囲い込みの過程で満州貴族を保護し、各民族の人々を弾圧する制度を確立した。こうして北京地区の社会生産を著しく破壊し、北京の人々の絶えざる反抗を引き起こした。

清統治者による北京近郊(近畿)の土地囲い込み(圏地)

清朝廷の家屋や土地の囲い込みは、清軍が北京に入った翌日から始まった。この日、ドルゴンは内城に住む漢人に三日以内に外城か他の土地に引っ越すよう強制し、内城を八旗の駐留地に区分けした。(八旗は清朝軍事力の中核となった独自の軍事・行政・社会組織。軍編制の色別旗に黄・白・紅・藍の4色を用い,それぞれに正旗(縁取りのない旗),鑲旗(じょうき。縁取りをした旗)の2種があり,8旗とした。)鑲(じょう)黄旗は安定門内に住み、正黄旗は徳勝門内に住む、何れも城北である。正白旗は東直門内に住み、鑲白旗は朝陽門内に住む、何れも城東である。正紅旗は西直門内に住み、鑲紅旗は阜成門内に住む、何れも城西である。正蘭旗は崇文門内に住み、鑲蘭旗は宣武門内に住む、何れも城南である。これより、内城は八旗兵営と満州貴族の屋敷で埋め尽くされ、ただ一部分、八旗の兵営から比較的遠くに住む住民と野菜農家、露天商などは内城の元の住所に留まった。これら引っ越さなかった漢人は後に外城の多くの住民と共に満州貴族からの新たな掠奪に遭った。満州貴族やその走狗は、城中で建屋や土地を強制的に占領する時に極めて横暴、狂暴で、順治17年(1660年)刑部尚書の杜立徳の上奏によれば、彼らは「或いは園地を強制的に占拠し、野菜や苗を着服、占領した。或いは家屋を取り壊し、壁や建屋を取り除いた。或いは墓地を奪い、塚を破壊し民に災いをもたらした。……或いは調度品や人々の日用品といった細々としたものまで掠奪し、民を追ってゆすりや賄賂の要求をし、それも一度だけのことでは無かった」。当時、張立という名の野菜農家があり、彼は光禄寺より遣わされた者に野菜農園と家屋を無理やり占拠されただけでなく、家の中の薪、糞便、ミツバチの巣箱、鉄鍋、井戸の蓋、犬まで皆彼らに取り上げられ、しかも更にひどく殴られた。

清代北京城八旗分布

満州貴族と八旗旗丁に占拠し強奪された土地を一定の区域に制限するため、1644年12月、清朝廷は漢族官僚、柳寅東の建議を採用し、近郊5百里内(直隷北部と内蒙古の一部分)の土地を囲い込んだ。何度かの囲い込みを経て、清朝廷は全部で15万9千頃(1頃は6.6667ヘクタール)余りの土地を囲い込ん(圏占)だ。そのうち5千7百頃余りは皇室の荘園とし、1万3千3百頃余りは諸王の宗室の荘園とし、14万126頃62畝は八旗旗丁の壮丁(満30歳になり兵役に就く年齢の男子)の土地とした。北京近郊の大興、宛平の域内で囲い込みされた土地は5千8百頃余りに達し、両県の土地総面積の80%以上を占めた。

囲い込みをされた土地のありさまは、たいへん悲惨であった。満州族の役人は皇帝と戸部の命令を奉じて、各村に行き、囲い込みした土地を測量し、馬で駆け回った(姚文燮『雄乗』巻上「凡そ民地を囲い、天子の命令を請う。戸部は満州族の官吏と主管部門の官吏を派遣し、下級役人、撥什庫(官吏名。満州語)、甲丁といった役人を率い、やってきた村では田畝を検分し、二騎の馬の前後で、連れて来た部下に縄を配って測量、記録させ、四方を調べ、合算する。囲い込み地毎に全部で数百十响(きょう)。壮丁1人に5响与え、1响は6畝(ほ。1畝は6.667アール、1/15ヘクタール)である。「响」とは1本の縄を折り曲げて作った方形の広さで、この方法は弓を使う測量より手早く測ることができた。」)時、村中の農民は外の囲い込みされた土地から銅鑼の音や怒鳴り声が聞こえてくると、ひとりひとりがたいへん驚き慌て、泣いても声にならなかった。囲い込みが定まって後、農民は直ちに村から追い出された。農民は土地と家屋を失い、大部分が生活の術が無かった。清朝廷は遠くの土地を彼らに耕作するよう指示したが、一に道のりが遥かに遠く、引っ越し費用が欠乏し、二に指示された土地は尽く「アルカリ土壌の痩せた土地の村」や荒地で、農民はそこに行ってもすぐには定住して就業することができなかった。多くの老人や身体の弱い者は、村からあまり遠くないところで餓死者となり、道端で倒れてしまった。逞しい農民は飢餓に迫られ、到るところで反抗し、蜂起した。

近畿と直隷の一帯はしょっちゅう水害、旱魃の災害が発生したが、こうした自然災害の人々への脅威も、土地囲い込みのひどさには遠く及ばなかった。1654年(順治11年)戸科給事中の周体観の題奏(上奏)によれば、当時直隷の各受災地区では大量の被災民が餓死し、その中の8、9割が囲い込み地が最も多かった順天、永平、保定、河間等4府であった。まだ囲い込みをされていないか、囲い込み地のたいへん少なかった真定、大名等4府は1、2割を占めるに過ぎなかった。題奏によれば、餓死者は「もとより凶作によりもたらされたものだが、実に久しく土地を囲い込まれ占拠された民と未だ土地を囲い込まれ占拠されていない民では天と地ほどの差があった」。こうした状況は、囲い込み地が漢族の農民の大量の流浪と死亡をもたらし、北京地区その他の土地を囲い込まれた府州県の農業生産を直接破壊したことを非常に具体的に説明している。「離散が世間に満ち溢れ、死体が山も谷も埋め尽くした」、これは他でもなく、周体観が当時の近畿一帯の有様を描写した一幅の悲惨な絵図であった。

皇庄、王庄と旗地

順治年間(1644ー1661年)、近畿一帯の土地に設けられた皇庄(皇族の荘園)は、全部で132ヶ所あり、それぞれに荘園を管理する撥什庫と庄頭が設けられ、庄丁の生産を監督し、庄丁は食糧作物の生産以外に、養蜂、綿花栽培、藍栽培も行った。満州貴族は自分の荘園の中にも同様に撥什庫と庄頭を設置した。八旗旗丁はひとりひとりが各々30畝(2ヘクタール)の土地を得て、また清朝政府から兵士と、給与の食糧もしくは銭を受け取った。

入関(北京入城)以前、満州貴族は大封建地主で、同時にまた大量の奴隷を保有し、当時の八旗制度は、封建的な組織と残余していた奴隷制の組織が結合したものだった。入関後、彼らはこうした社会体制を北京地区にもたらし、満州貴族、庄頭と庄丁との関係も、こうした遅れた封建組織の性質を反映したものだった。例えば清朝廷や満州貴族が指名し派遣された庄頭は、自分たちは信任され、取り立てられた下僕だと考えた。彼らは自分たちの主人の権勢を頼みとして、庄丁を農奴として使役した。庄丁は土地を耕さなければならないだけでなく、銀租と現物租を納入し、それ以外に各種の重い労役を負担しなければならなかった。彼らは土地を離れることは許されず、さもないと「逃人」とされ、庄頭に逮捕された。これら庄丁は、一部は満州貴族が関外から連れて来たもので、その中の多くが、清軍が明の崇禎年間に4度入塞した時に、河北、山東などから攫(さら)って来られ、一部は北京近郊で貴族の庄頭によって強制的に八旗軍の下で奴隷とされた漢族の農民であった。こうした庄丁は搾取やいじめに耐えられず、しょっちゅう逃亡やサボタージュを行った。そのため、満州貴族も周辺地域の租佃(小作)制度の影響を受け、少しばかり庄丁の待遇を改善せざるを得なくなり、また漢族の農民で荘園に来る者を吸収し、小作農(佃農)とした。

八旗旗丁は満州貴族と異なり、彼らは囲い込み地の中からいくらも利益を得ていなかった。清朝廷は八旗で体力のある旗丁は兵隊を職業とすると規定し、「壮丁地」を耕作するのは、彼らの家族、随従と兵隊になることのできない旗人だけであった。こうした人々は、農業生産の習慣が無かったり、八旗兵に従って出征したりするので、しばしば土地を荒れるに任せ、耕作を行わなかった。康熙11年(1672年)都察院の上奏によれば、満州兵丁は土地を分配されたが、数年来収穫が上がっていない。命を奉じて出征するに、必ず随行しなければならない人々は、耕作の業を失するに到り、しばしば土地を見捨てて顧みず、ひとたび旱魃、洪水に遭えば、また部隊は口糧を与えなければならない。多くの旗丁は付近の農民に土地の耕作を強要したり、土地を彼らに貸して、自分は坐して地租を受け取った。旗丁の経済的地位は間もなく分化し、貧しい旗丁は、後に売買を禁じられた旗地を一区画一区画と、こっそり漢族地主に売り渡してしまった。