この回では、いよいよ賈宝玉と秦鐘が一緒に賈家の家塾に通い始め、そこでの騒動が描かれます。『紅楼夢』第九回の始まりです。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

劣子を訓(さと)すに李貴は申飭(しんちょく)を承(うけたまわ)り、

頑童の茗煙が書房を鬧(さわ)がすを嗔(いか)る

申飭shēn chì(しんちょく。叱責する)

嗔chēn(いか)る

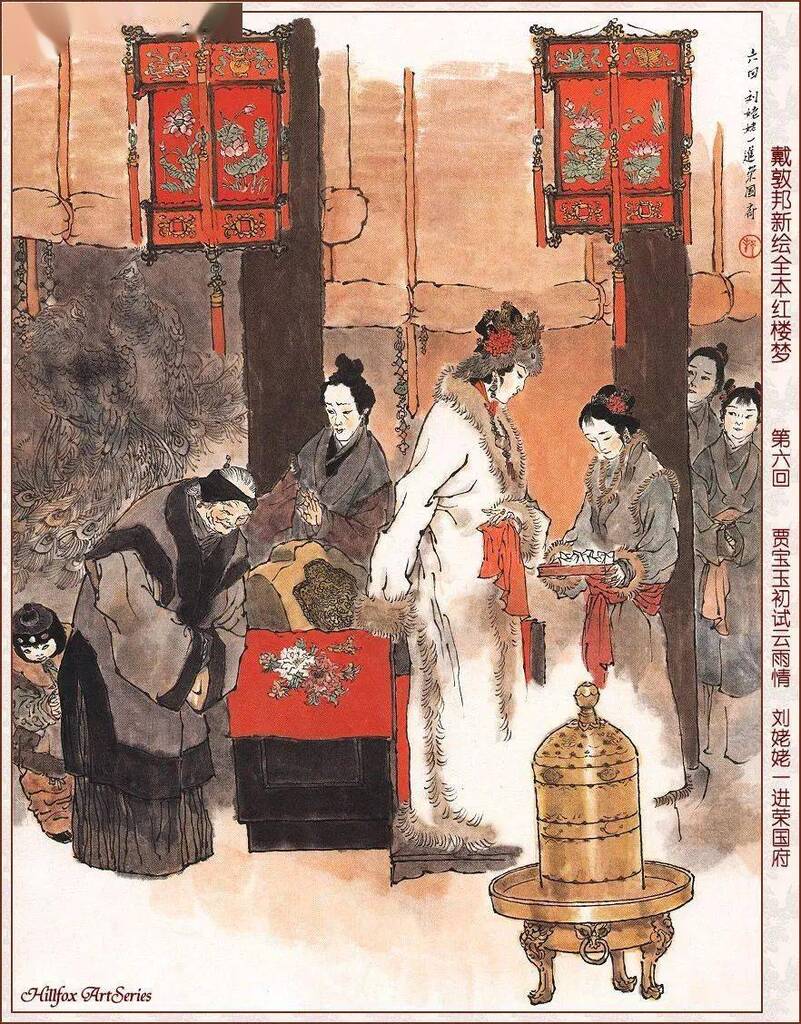

さて秦邦業父子は専ら賈家の方から入学許可の手紙が来るのを待っていた。元々宝玉は急いで秦鐘と会う必要があると思い、遂に明後日に必ず学校に行くと決め、人を遣って手紙を届けさせた。その日になって、宝玉が起きると、襲人がとっくに本や筆の文具をちゃんと準備し、ベッドの縁に腰かけ、気がふさいだ様子であった。宝玉が起きて来たのを見ても、彼が髪を梳いて顔を洗う世話をするだけだった。宝玉は襲人がうつうつと楽しまぬ様子なのを見て、尋ねた。「姉さん、どうして不機嫌な顔をしているの。ひょっとして僕が学校へ行くと、ほったらかしにされて寂しいと思っているの。」襲人は笑って言った。「何を言われるんですか。勉強はたいへん良いことで、ちゃんと勉強しないと一生みじめな思いをして、最後はどうなることか。でもひとつだけ、勉強の時は学問のことだけ考え、それ以外の時間は家のことを考えてください。必ずご学友たちと遊び騒いではだめですよ、旦那様に出会ったら冗談では済まなくなります。発奮する意志は強くないといけないですが、授業は多少少な目にしても、一にあまり欲張って消化不良に終わってはいけませんし、二に健康に留意しないといけません。これはわたしの意見ですが、ともかくご理解くださいね。」襲人が一言言うと、宝玉が一言応えた。襲人がまた言った。「毛の長い毛皮の服も荷物に入れましたから、小者に渡して持って行かせます。学校内は寒いですが、家のように誰かがお世話するわけにいかないので、とにかく重ね着するように心がけてください。脚炉(こたつ)や手炉(手あぶり)も持って行って、それらで身体を暖めるようにしてください。あいつら小者たちは怠け者だから、あなたがおっしゃらないと、あいつらは喜んで怠けて何もしないから、その結果あなたが凍えてしまうことになりますよ。」宝玉は言った。「安心して。僕は自分で仲裁できるから。おまえたちもこの部屋の中でじっとしていたら、気が滅入ってしまうよ。いつも林ちゃんのところに遊びに行くといいよ。」そう言いながら、既に衣服も頭の被り物もちゃんと身に着けたので、襲人は宝玉を賈のお婆様、賈政、王夫人のところへご挨拶に行くよう促した。宝玉はまた晴雯、麝月に二言三言言いつけ、それからようやく賈のお婆様にご挨拶に出かけた。賈のお婆様もいくつか言いつけざるを得なかった。その後王夫人に挨拶に行き、また書斎に行って 賈政にご挨拶した。

この日賈政はちょうど書斎で食客の旦那方と無駄話をしていたが、ふと宝玉が入って来て挨拶をし、学校へ行くと言ったので、賈政は冷ややかに笑って言った。「おまえがまた「上学」(学校に行く)の二文字を口にするなんて、わたしまで恥ずかしくてたまらないよ。わたしに言わせると、おまえが遊びに行くと言うんだったらまだまともだ。わたしのこの土地を汚すことのないよう気をつけ、わたしたち一族に頼らないようにしてくれ。」周りの食客たちも立ち上がって笑って言った。「旦那様、そこまで言われなくても。今日若様が出立されて、二三年すれば悟りを開かれ名を成され、断じて以前のように子供じみた状態のままでおられることはないでしょう。時刻も昼の飯時ですから、若様も早くお暇(いとま)なさいませ。」そう言うと、ふたりの年配の食客が宝玉の手を携えて出て行かせようとした。

賈政はそれで尋ねた。「宝玉と一緒に行くのは誰だ。」すると外で応える声がし、すぐに三四人の逞しい男が入って来て、「打千」の礼( 右手を下に垂れ、左足をかがめ、右足を少し曲げる礼)をし挨拶をした。賈政がそれを見ると、宝玉の乳母の息子で、名は李貴という者であった。それで彼に向かって言った。「おまえたちは一日中宝玉と共に授業を受けているが、やつはいったいどんな書物を勉強しているんだ。どうせつまらない噂や根も葉もないことを腹の中に詰め込んで、手の込んだいたずらを学んでいるんだろう。わたしの時間が空いたら、先ずおまえの面の皮を剥がして、それからあの進歩の無い馬鹿の始末をしてくれるわい。」怒られた李貴は急いで両ひざをついて跪き、帽子を取って頭を地面に付けてお辞儀し、何度も続けて「はい」と回答し、また言った。「お兄様はもう三冊目の『詩経』の「呦呦鹿鳴、荷葉浮蘋hé yè fú píng」(正しくは「呦呦鹿鳴、食野之蘋shí yě zhī píng」(呦呦と鹿鳴き 野の蓬を食む)であるべきところ、後半を言い間違え、「荷葉浮蘋」(蓮の葉や浮草)と言っている)のところまで学ばれています。嘘ではございません。」そう言うと、周りから一斉にどっと笑い声が起こり、賈政もこらえきれず笑った。それで言った。「たとえもう三十遍『詩経』を読んだところで、耳を覆って鈴を盗む(掩耳盗鈴)で、自分を欺いているだけだ。おまえ、学校の爺さんにご挨拶したら、わたしが言うことを伝えてくれ。『詩経』だとかの古文は、すべて申し訳程度にあしらい、ただ先ず『四書』を全部良く説明してよく覚えること、これが最も大切だと。」李貴は急いで「はい」と回答し、賈政がもう言うことが無いと知ると、ようやく立ち上がって退出した。

この時宝玉はひとり中庭の外に立ち、息を潜めて静かに待っていたが、彼らが出て来るのを待って一緒に移動した。李貴らは衣服をはたきながら、言った。「兄貴、聞こえてましたか。先ずわたしたちの面の皮を引っぺがすんですと。おれたちときたら無駄に殴られたり怒られたりして。これからはもう少し同情して見ていただきたいね。」宝玉は笑って言った。「兄さん、そんな残念がらないで。明日あんたに奢るから。」李貴は言った。「若様、誰が敢えて「奢って」ほしがるものですか。ただ少しわたしの言うことを聞いてくださればいいですよ。」

そう言って賈のお婆様のところに行くと、秦鐘はとっくに来ており、賈のお婆様がちょうど彼と話をしていた。そしてふたりは落ち合い、賈のお婆様の元を辞した。宝玉はふとまだ黛玉に別れの挨拶をしていないことを思い出し、また急いで黛玉の部屋に行って挨拶をした。この時黛玉は窓の下で鏡を見て化粧をしていて、宝玉が学校に行くと言うのを聞き、それで笑って言った。「いいわね。今回行けば、「蟾宮折桂」chán gōng zhé guì(積年の宿願が適う)よね。あなたをお見送りできないのが残念だわ。」宝玉は言った。「いい子だから、僕が今度学校から帰ったら、また晩御飯を食べよう。あの口紅も僕が帰った時にまた作ろう。」しばらくあれこれ話をしてから、ようやくそこを離れた。黛玉は急いでまた呼び止めて尋ねた。「あなたはどうして宝姉さんにお別れを言って行かないの。」宝玉は笑って答えず、まっすぐ秦鐘と学校に向かった。

実はこの義学(家塾)も家から遠くなく、元々当時始祖が建立し、一族の子弟で学力はあっても先生を招聘できない者が出ることを恐れ、ここに入れば勉強できるようにした。凡そ一族で官吏に就いている者は、皆金銭的な支援があり、求学費用とすることができた。年配で徳の高い人を推薦して塾の教師とした。今秦鐘と宝玉のふたりはここへ来て、一々互いに挨拶に行き、勉強を始めた。これより、ふたりは一緒に学校へ往き来し、一緒に机を並べ、ふたりは益々親密になった。併せて賈のお婆様の愛情は、常に秦鐘にも注がれ、住んでしばらくすると、自分のひ孫と同様に見做すようになった。秦鐘の家があまり豊かでないのを見ると、また衣類などの物も支援した。一二ヶ月も経たないうちに、秦鐘は栄国府での生活にも慣れた。宝玉は結局おのれの本分を守れる人ではなく、一途にほしいままにふるまい、このため習性が出て、また秦鐘に向かって声を潜めて言った。「僕たちふたりは、同じような年齢で、まして同じ学校に通う同窓だから、今後は叔父甥の間柄で言う必要はなく、ただ兄弟友人の間柄で言えばいいよ。」最初は秦鐘にそんな勇気がなかったが、宝玉がそれに従わず、ただ秦鐘のことを「弟」と呼び、彼の字の「鯨卿」と呼んだので、秦鐘もそれに迎合して兄弟として呼び合うようになった。

元々この学校の中は皆一族の子弟と若干の親戚の家の息子や甥であったが、俗に言うように「一龍に九種あり、それぞれ別のもの」であり、生徒の数が増えると龍と蛇が混じり、卑しい身分の人物も中に混じるようになった。秦鐘と宝玉が来てから、ふたりとも花のように美しく育ち、また秦鐘は内気でやさしく、言葉を発するより先に顔を赤らめ、気が弱く恥ずかしがり屋で、女の子のような態度であった。宝玉はまた生まれつき自分より身分の低い者に素直に従うことができ、謙虚に節を折り、思いやりの心があり、ことば遣いが穏やかであった。彼らふたりがまたこのように近しく情が厚いので、一緒に勉強する生徒たちから疑いの念が起きるのも道理であった。陰であれこれ言われ、根も葉もない誹謗中傷を受けることが、教室の内外至る所で起こった。

元々薛蟠は王夫人のところで暮らすようになってから、この一族に家塾があり、学校に多くの年若い子弟が通っていることを知り、たまたま「龍陽」の興(戦国時代、龍陽君が男色で魏王の寵愛を得たことから、男色を好むこと)が起き、このため勉強と偽って学校に行くも、しかし勉強は「三日坊主」(三日打魚両日晒網)で、無駄に「束脩」(そくしゅう。一束の干し肉で、教師への謝礼のこと)の贈り物を賈代儒に与えたが、少しも学問の進歩は無く、ただ何人か男色の相手の男子と契りを交わしただけであった。ところがなんとこの学校内の小学生は、薛蟠の銀や銭を得ようと、彼に騙されて手を出されること、いちいち記録するまでもなかった。またふたりの多情の小学生がいて、どの家の親戚かも分からず、未だ本当の氏名も考証されていないが、ただ生まれつき艶めかしくエロティックで、学校中でふたりにあだ名を付け、ひとりは「香怜」、ひとりは「玉愛」と呼ばれていた。他の人は羨ましい気持ちと、子供の心身の健全な成長に良くないとの思いがあったが、ただ薛蟠の権勢を恐れ、敢えて口を出そうとはしなかった。今秦鐘と宝玉のふたりが来て、このふたりを見ると、情がこまやかでお互い慕い合うのを免れなかったが、彼らが薛蟠と関係があるのを知ったので、軽々しく行動する勇気が無かった。 香怜と 玉愛のふたりの心の中では、宝玉と秦鐘の間の感情と同様の気持ちや愛情があった。このため四人の心の中には愛する気持ちがあったが、まだそれを表には出していなかった。毎日授業が始まると、四ヶ所に各々座ったが、それぞれ秋波を送ったり、婉曲に気持ちを伝えたり、桑を詠んで柳を寓したり(咏桑寓柳yǒng sāng yù liǔ。他のことにかこつけて情を伝える)して、互いに離れた場所から心を通じ合わせようとしたが、外面では人の目を避けるようにした。思いがけず、ただ何人かのずる賢い学生がその情況に気づき、背後から目くばせしたり、咳払いしたりしたが、それも一日だけのことではなかった。

ちょうどこの日は代儒が用事があって帰宅し、一句の七言の対聯の宿題を残し、学生たちに解かせた。回答に正解した学生は、明日再び登校し、新しい課文の授業に出ることを許可した。学校の中のことは、いちばん年上の賈瑞に管理を命じた。うまい具合に薛蟠がこの頃はあまり学校に顔を出さなくなっていたので、このため秦鐘はこの機会に 香怜と示し合わせて、ふたりで偽ってトイレに行くと言って、裏庭に行って話をした。秦鐘が先に香怜に尋ねた。「お宅のおとなたちは、君が誰かと親しくするのを気にするの。」一言も言い終わらぬうちに、背後で咳払いをするのが聞こえ、ふたりが驚いて慌てて振り向くと、学友で名を金栄という者だった。香怜は元々せっかちで、恥ずかしがり屋でしかも怒りっぽく、金栄に尋ねて言った。「君、どうして咳なんかするの。僕たちが話をしてはいけないとでも言うの。」金栄は笑って言った。「おまえらが話をするのがよくて、どうしておれが咳をしちゃだめなんだ。おれはただおまえらに聞きたいことがある。話があるのにはっきり言わず、おまえらのように陰でこそこそと何するなんて許されるんか。おれ、捕まえてやってもいいぜ。まだ何か言いがかりをつけるんか。先ずおれにいい目をさせな。そしたらおれたち、一言も言わんから。そうでなきゃ、みんなにぶちまけるぞ。」秦鐘と香怜のふたりは焦って顔を真っ赤にし、そして言った。「君、何を捕まえるの。」金栄は笑って言った。「おれは今おまえらの現場を捕まえたぞ。」そう言いながら手を叩き、笑いながら大声で言った。「いい焼餅ができあがったぞ(「貼焼餅」で男の同性愛の性行為のこと)。みんな、ひとついらんかね。」秦鐘と香怜のふたりは腹を立てつつ大慌てで、急いで教室に入って賈瑞の前で金栄のことを告げ、金栄が故なく彼らふたりをいじめたと言った。

元々この賈瑞は、何かいいことがないと何もしない性癖が強い男で、いつも学校の中で公用にことかけて自分の利益を求め、子弟たちをゆすって彼に奢らせた。後にまた薛蟠を助けて幾ばくかの銀銭や酒肉のおこぼれにあずかろうとし、薛蟠が権勢をたのんで横暴なふるまいをするのを許した。彼は薛蟠の行為を止めないばかりか、却って「紂(殷末の暴君、紂王)を助け虐を為す」(悪人を助け悪事を為す)者に迎合した。あいにく薛蟠の性格は浮草のように漂泊して定まらず、今日東を愛しても明日は西を愛すで、最近新しい恋人ができたので、香怜と 玉愛のふたりは一方に捨て置かれてしまっていた。金栄も曾ては恋人であったが、香怜と 玉愛のふたりができると、金栄を見捨ててしまった。最近は香怜と 玉愛も既に見捨てられた。それゆえ賈瑞もこれまで世話を受け金銭上の援助を受けた人を失ったが、薛蟠が新しい恋人を得て古い恋人を捨てるのは恨まないくせに、ただ香怜と 玉愛のふたりが、薛蟠が不在の傍らで世話を受けるのを恨んだ。このため賈瑞、金栄らこの件の関係者は、秦鐘と香怜のふたりにちょうど嫉妬しているところだった。今秦鐘と香怜のふたりが来て、金栄の告げ口をしたので、賈瑞は心中むしゃくしゃして、敢えて秦鐘をしかりつけるようなことはしなかったが、その代わり香怜を叱責し、彼が余計なことをすると、思い切り二言三言叱りつけた。香怜は逆に怒られたのでおもしろくなく、秦鐘までもばつが悪そうに各々自分の席に戻った。

金栄は益々得意になり、肩を揺すり舌を鳴らし、口の中ではまたいろいろむだ口をたれたのが、あいにく玉愛に聞こえてしまい、ふたりは席を隔ててペチャペチャと口論を起こすことになった。金栄は断じてひとつの見方に固執して言った。「さっき、あいつらふたりが裏庭でキスしたり尻を撫でたりしてるのに出くわしたんだ。ふたりはもう相談がまとまり、お互いに相手のどこがいい、どこが悪いと痴話言(ちわごと)を言っていたんだ。」この時、金栄は口から思う存分あること無いこと言うのに夢中になっていたが、思いがけずこの場にまた別の人物がいて、あろうことか早くもその男の逆鱗に触れることとなった。さてその人物とは誰でありましょうか。

実はこの男は名を賈薔(かしょう)と言い、寧国府の正嫡の玄孫(やしゃご)で、父母は早くに亡くなり、幼い時から賈珍と一緒に暮らし、今は16歳になり、賈蓉よりハンサムであった。彼ら兄弟ふたりはたいへん仲が良く、いつも起居を共にし、寧国府の中では様々なうわさ話が飛び交っていたが、中でも日ごろから不平不満を持つ召使たちが、専ら作り話をこしらえて主人を誹謗中傷するので、このためまたどこの小者が誹謗中傷やうわさ話をするか分かったものではなかった。賈珍はまた風の便りで賈薔に多少よくない評判を聞いており、自分でもそうした嫌疑を避けるべきだと思っていたので、今は遂に住まいを別にし、賈薔に命じて寧国府から出て行かせたので、賈薔は自分で独立した屋敷を構えて生活するようになった。この賈薔は外面が美男子であるだけでなく、心の内も聡明であった。志願して学校に通ったけれども、それはただ真相が他人の目に晒されるのを避けるためであったのに過ぎない。相変わらず闘鶏やドッグレースにうつつを抜かし、草花や樹木の鑑賞に精を出していた。上は賈珍に溺愛され、下は賈蓉が手助けしてくれるので、一族の中の者は皆敢えて彼の逆鱗に触れないようにしていた。彼は賈蓉と最もよく気が合ったが、今秦鐘がいじめられているのを見て、どうしてそのままにしておけようか。今自分が立ち上がって仇を取らないといけないと思い、心の中で段取りをつけた。「金栄、賈瑞らは皆薛叔父さんの知り合いで、わたしも薛叔父さんとは仲が良いが、もしわたしが出張ると、やつらは薛叔父さんに言いつけるだろうから、わたしたちの仲もひびが入らぬわけにはいかない。あまり関りたくないが、こんなうわさが広まると、皆恥ずかしいし面子も無い。今は計略を使ってあいつらを屈服させ、うわさの根を止めて、また面子を傷つけないようにすればいいじゃないか。」そう考えると、小便に行くふりをし、後ろの方に歩いて行くと、こっそり宝玉の学友の茗煙を呼んで自分の身辺に来させた。このようにしてから、賈薔が二言三言けしかけた。

この茗煙は、宝玉にとって一番役に立ち且つ年若く無鉄砲な男で、今賈薔がこう言うのを聞いた。「金栄は薛叔父さんの寵愛をいいことに、このように秦鐘をいじめ、おまえたちの宝玉叔父さんにまで因縁をつけている。あいつに思い知らせてやらないと、次はもっと無礼なことをしでかすだろう。」この茗煙は正当な理由が無くても相手を威圧できる男で、今こうした知らせを聞き、しかも賈薔の助けがあるので、いきなり教室に乗り込んで金栄を捜すと、「金相公(旦那)」とも呼ばず、ただ「そこの金という奴、おまえは何様のつもりだ。」賈薔は遂に靴を蹴ると、わざと衣服を整え、太陽の影を見ながら言った。「ちょうど時間になった。」遂に先に賈瑞に「用事があるから一足先に行こう」と言った。賈瑞は敢えて賈薔を止めず、おとなしく彼に従い出て行った。

ここで茗煙は入って来ると、金栄の首根っこを掴むと、尋ねた。「おれたち尻の穴にあれ突っ込んで、おまえの竿は役に立つんか(いらんことに口を出すな)。どのみちおまえのあれは役に立たんやろ。おまえみたいなチンピラ、よう出て来るなら、この茗煙様と勝負するか。」びっくりした教室中の子弟たちは皆、呆然としてそれを望んだ。賈瑞は慌てて怒鳴った。「茗煙、野蛮なことをしちゃだめだぞ。」金栄は怒りと恥ずかしさで顔から血の気が引き、言った。「やりやがったな。おまえみたいな小者がこんなことをしでかすからには、おれもおまえのご主人にもの申さんとな。」そう言うと、手を振り払い、宝玉を捕まえ殴ろうとした。秦鐘がちょうど身を翻した途端、頭の後ろの方でピュウッと音がしたと思うと、早くも硯が飛んで来るのが見えたが、誰が投げて来たのか分からなかったが、賈藍、賈菌の席にぶつかった。

この賈藍、賈菌もまた栄国府の血の繋がりの近い直系のひ孫であった。この賈菌は幼くして父を失い、母親が可愛がることひとかたならず、教室の中では賈藍と最も仲が良く、それでふたりは一緒に席についていた。この賈菌は歳はまだ小さいが、見かけによらず気骨はたいへん大きく、極めて腕白で物怖じしなかった。彼は座席の上で、冷ややかに金栄の友人が暗に金栄を助け、硯を茗煙に向けて投げたのを見ていたが、間違えてそれが自分の目の前に落ち、焼き物の墨入れの壺が粉々に割れ、本全体に墨汁がはねてかかった。賈菌がどうして我慢しておれようか。すぐに罵った。「この死に損ないめ。おまえが先に手を出したんやからな。」そう罵ると、硯を掴んで投げつけようとした。賈藍はものの分かった人で、急いで硯を押さえると、なだめて言った。「いい子だから。僕たち、相手になっちゃだめだよ。」賈菌がどうして我慢しておれよう。硯が押さえつけられているのを見ると、両手で本箱を抱えると、硯を投げて来た方に向け放り投げた。その結果、まだ身体が小さく力も弱いので、相手のところまで届かず、却って宝玉と秦鐘の机の上に落ちた。ただガラガラと音がし、机の上に当たって砕け、本や紙、筆、硯などが机の上一杯に飛び散り、また宝玉の茶碗も割れてお茶がこぼれた。

賈菌は飛び上がり、硯を投げて来た男を捕まえようとした。金栄はこの時無造作に一枚の孟宗竹でできた板を手に掴んだが、室内は狭く学生が多く、どこでこの長い板を振り回すことなどできよう。茗煙は既に先に手を出されたので、喚き散らした。「おまえら、まだ始めないんか。」宝玉には何人か小僧が付いていて、ひとりが掃紅、ひとりが鋤薬、ひとりが墨雨といい、この三人がどうして腕白でないことがあろう、一斉に喚き散らした。「このばいため。みんな、かかれ。」墨雨は遂に一本の門のかんぬきを両手で持つと、掃紅と鋤薬は共に手に馬の鞭を持ち、わっと跳びかかった。

賈瑞は慌ててこちらを止めてはあちらをなだめたりしたが、誰が彼の言うことを聞くだろう。皆が好き勝手に手を出し、乱闘が起こった。多くの腕白小僧が太平拳(傍らで模様眺めしつつ、ここぞというタイミングで攻撃に出る拳法)で助太刀し、また臆病な者は一方に隠れ、また机の上に立って手をたたきながら笑いさざめき、叫び声を上げて攻撃をけしかける者もいた。教室内はたちまち沸き立った。

外では何人かの年配の召使や李貴たちが学堂内部で衝突が発生したと聞いて、急いで入って来て一斉に制止したが、衝突の理由を尋ねても、皆違うことを言い、こちらではこう言っても、あちらではまた違うことを言った。李貴は且つ茗煙ら四人を一度ひどく叱りつけ、そこから追い出した。秦鐘の頭は早くも金栄の持った板にぶつけられ、頭の皮膚をすりむいたので、宝玉はすぐに上着の前おくみで秦鐘の傷を押さえ、大声で周りの人々に命令した。「李貴、本を片付けて。馬を牽いて来て。僕、老先生のところに行くから。僕たち、いじめられたんだ。他の人には怖くて言えないけど、ちゃんと礼節を守って瑞大叔父さんに言ったのに、瑞大叔父さんは却って僕たちが正しくないと言って、他の人たちが僕たちを罵るのを聞いて、おまけに皆をそそのかして僕たちを殴らせたんだ。茗煙は他人が僕をいじめるのを見たら、必ず僕のために動いてくれる。彼らは却ってグルになって茗煙を殴り、秦鐘まで頭を殴られて傷を負ったんだ。まだこんなところで勉強ができるか。」 李貴は諫めて言った。「兄さん、そんなに慌てて決めないで。老先生は用事があって家に帰られたのに、今こんな些細なことで先生のお宅を騒がすのは、却ってわたしたちの方が礼を失しているように思えます。わたしの考えでは、問題が起こったらその当事者で解決すべきで、老先生のお宅をお騒がせするべきではありません。これは皆瑞旦那様が悪いんで、老先生はここにおられなかったのです。あなた様はこの学校のリーダーであらせられ、皆があなたのふるまいを見ています。学生たちの中に、間違ったことをする者がおり、殴らなきゃいけない者は殴り、罰しないといけない者は罰して、どうして騒ぎがこのような無茶苦茶な状態にまでなっても、まだ何の措置も取らないのですか。」賈瑞が言った。「わたしは大声で叫んだのだが、誰も聞いてくれんのだ。」李貴が言った。「あなたはお怒りになるかもしれないが、やはり言っておかないといけませんな。普段あなたがいくらか正しくないことをされているから、これらの兄弟たちがあなたの言うことを聞かないのです。騒ぎが老先生の目の前で起こったら、あなた様も逃げられませんぞ。やはり早くしっかりしたお考えを持って解決(撕擄sī lǔ)なさいませ。」宝玉は言った。「何を奪う(「撕擄」の別の意味)って。僕、家に帰らなきゃ。」秦鐘は泣きながら言った。「金栄がここにいるなら、僕は家に帰る。」宝玉は言った。「これはどういうこと。どうして他の人は来れるのに、僕たちはここに来れないの。僕からみんなに事情を説明して、金栄をここから追い出すよ。」また李貴に尋ねた。「この金栄はどちらの家の親戚なの。」李貴はしばらく考えてから、言った。「やはり尋ねる必要はございますまい。もしどちらのお家のご親戚だと言ってしまうと、なおさら兄弟がたの仲を傷つけてしまいますから。」

茗煙が窓の外で言った。「あいつは東府(寧国府)の璜様の奥さんの甥で、何か強い後ろ盾があるみたいで、おれたちを脅しに来たんだ。璜様の奥さんはあいつのおばさんだ。あのおばさんときたら、何か頼みがあるとひたすら相手にまとわりつくんだ。うちの賈璉様の奥さん(王熙鳳)の前に跪いて質草を借りたし、おれの目にはあんな権勢にへつらい取り入る婆さんなんて見下げてしまうよ。」李貴は慌てて怒鳴りつけた。「あいにくおまえのような早耳に知られてしまうとは。この下衆(げす)め。」宝玉は冷ややかに笑って言った。「僕は誰かさんの親戚であるに過ぎない。実は璜の奥さんの甥であったとは。それなら僕、璜の奥さんに聞きに行くとしよう。」そう言うと、璜の奥さんのところへ行こうとし、茗煙に入って来させ、本を包ませた。茗煙が入って来て本を包むと、また得意満々として言った。「旦那様が自ら会いに行かれるまでもないですよ。後でわたしがあの奥さんに会いに行って、お婆様がおまえに聞きたいことがあると言って、車を一台雇って行かせて、お婆様からあの奥さんに尋ねてもらえば、手間が省けるんじゃないですか。」李貴が慌てて大声を上げた。「おまえ、死にたいんか。おまえがまたこのような騒ぎを起こしたら、帰ってからどのみちおまえを殴らにゃならんな。それから旦那様や奥様にご報告して、宝兄さまは全ておまえにそそのかされてやったことですと申し上げる。おれがここでなんとかなだめすかして、半ば解決させたのに、おまえがまた出しゃばって、新たな火種を起こすんか。おまえが学堂を騒がせたんだから、言うまでもなく、改心して騒ぎを鎮めるのが正しいのに、また火種を持ち込むんか。」茗煙はそれを聞いて、ようやくおとなしくなった。

この時、賈瑞も疑惑の種が出て来ることをひどく恐れていた。自分の身も必ずしも潔癖ではないので、適当に折り合いをつけて、秦鐘にお願いし、また宝玉にお願いするしかなかった。最初彼らふたりは首を縦に振らず、後で宝玉が言った。「帰らなくてもいいよ。ただ金栄にだけは謝ってもらわないと、具合が悪いよ。」金栄は最初は同意しなかったが、後に賈瑞もやって来て金栄に非を認め謝るよう迫ったので、李貴らは金栄を強く諫めるしかなく、こう言った。「元々おまえが最初に手を出したからで、おまえがそうしなかったら、こんな騒ぎにならなかったろう。」金栄は強く迫られたので、秦鐘に「作揖」(両手を組み合わせ高く挙げ、上半身を曲げる)の礼をし、宝玉はまだ勘弁していなかったが、「磕頭」(額を地につけ拝礼する)の礼をしなければならなかった。賈瑞はとりあえずこの件が解決しさえすれば良かったので、またこっそり金栄を諫めて言った。「俗にも言うだろ。「一時の義憤を堪(こら)えれば、一生の悩み煩いを避けれる」(忍得一時忿、終身無悩悶)とね。」金栄がその諫めに従ったかどうかは、次回に説き明かします。

結局、賈家の家塾の騒動は、金栄のいじめが原因とされ、金栄が非を認めて謝るということで一件落着となりましたが、金栄はその後どうなったのでしょうか。第十回をお楽しみに。