以前、京町屋を中国語でどう説明したらよいか、述べたことがありますが、内容が不十分であったので、改めて説明内容を整理しました。

町屋については、風情があって京都らしさを体験できるということで、近年はリフォームして、住居としてのみならず、お店やレストラン、ホテルとして活用されるケースが増えてきています。

中国でも、北京の四合院や上海の石庫門が同じように活用されていますが、京都に於いて、“能体験濃厚的民族気雰”のスポットとして、京町屋は外せないと思います。

[訳] 京町屋の様式

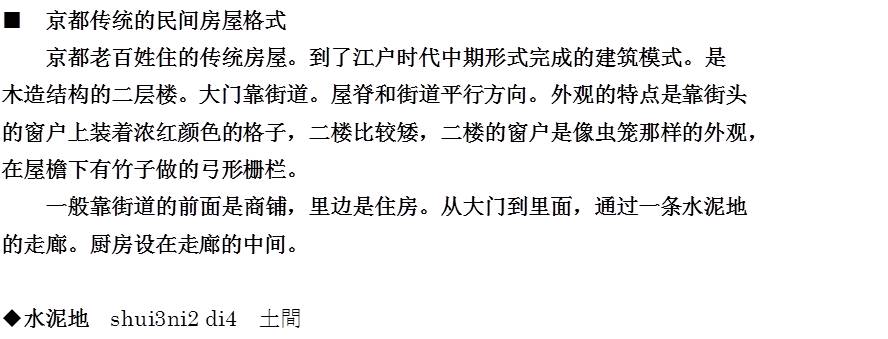

京都の庶民の伝統的な家屋で、江戸時代の中期に形式として出来上がった建築様式である。木造二階建てで、入口が通りに面している。屋根の棟は、道路と並行の向きである。外観の特徴は、通りに面した窓に、濃い赤色に塗られた格子が付けられ、二階は背が低く、二階の窓は虫籠の様な形状になっている。軒下には、竹で出来たアーチ状の柵が付けられている。一般には、通りに面した方が店舗になっていて、奥が住居になっている。玄関から奥へ、土間の廊下が通じていて、台所は廊下の途中に設けられている。

※ 「うなぎの寝床」は、ぴったりくる中国語がありません。説明するしかありませんが、「うなぎの棲息場所のように細長い家屋」と訳しました。

[訳] うなぎの寝床

建てられている土地は幅が狭く奥行きが長く、「うなぎの寝床」と呼ばれている。家屋の二本の柱の間の長さを「間」と言い、「一間」は1.8メートルで、当時は家の正面の長さが一般に三間、5.4メートルだった。近世の京都の都市設計をした豊臣秀吉は三間の家を一軒として、租税を徴収した。一説には、京都の商人は豊臣秀吉の租税政策に反発し、家の正面の三間の幅はそのままとして、拡げず、その代り敷地の奥に部屋を追加し、そうして納税額を低く抑えたと言われる。けれども、別の説では、このような街路と民家の洋式は、京都に限らず、多くの都市で共通で見られたことだという。

[訳] 格子窓

格子窓は京都の町屋に独特の風格を添えている。格子は、外から光を取り入れ、家の中から外は見えるが、外から中は覗きにくく、プライバシーを保つ働きをする。格子の木には、ベンガラが塗られている。これは鉄さびの粉にエゴマ油を混ぜたもので、濃い赤色をしている。この塗料には防腐、防虫の効果がある。インド東北部、ベンガル地方から輸入されたものである。

[訳] 通り庭、坪庭、裏庭

伝統的な町屋の一番奥には裏庭がある。玄関から裏庭まで、通り庭が通じている。正面に店舗があり、奥が住居になっている規模の大きな町屋では、中間に坪庭が設けられている。こうした通り庭、坪庭、裏庭には、採光と風の通り道としての機能がある。

※ 通り庭、坪庭とも、ぴったりの訳はありません。通り庭は、「玄関から奥へ通じる土間の廊下」、坪庭は「建屋の途中の小庭」と訳しました。

[訳] 犬矢来(いぬやらい)

町屋の通りに面した外壁の下には、アーチ型の竹製の柵が取り付けられ、軒下が犬の尿や雨天に飛び散った泥で汚れるのを防いでいる。柵は古くなって汚れたり壊れた時は、新しいものに交換することができる。

※ 矢来(やらい)というのは、竹や木を組んで作った囲いのこと。ここでは、「軒下の竹の柵」と意訳しました。

[訳] 虫籠窓

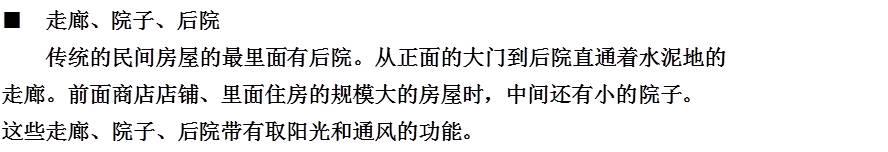

虫籠窓は町屋の通りに面した二階の格子窓で、外観が虫籠に似ていることから名づけられた。格子は木の上からわら縄を巻き付け、その上から土や漆喰(しっくい)を塗ったものである。虫籠窓には、明かり取りと通風の機能がある。

[訳] バッタリ床几

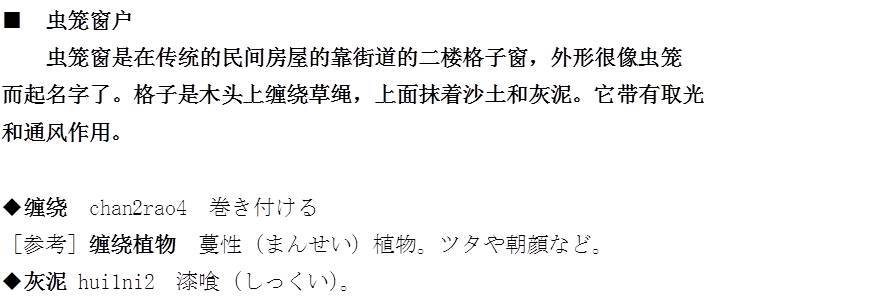

商家の入口の脇に取り付けられた折り畳み式の腰掛け。使わない時は、畳んで壁に収納しておく。昼間に引き出して、この上に商品を並べておく。夜は仕舞ってしまうか、夏の夕方にはここに座って夕涼みをすることができる。

[訳] 鐘馗(しょうき)さん

伝説上の厄除けの神様である。中国・唐の時代、玄宗皇帝がある時病気になって熱を出した。玄宗は枕元に鐘馗が出て来て、悪霊を退治してくれる夢を見た。翌朝目が醒めると、病気は直っていた。後に、鐘馗は悪霊を退治してくれると信じられるようになり、厄除けの神様となった。日本の京都にも伝説があり、昔、京都の三条通りで一軒の薬屋が家を新築し、屋根の上に鬼がわらを取り付けた。その後、どうしたことか、薬屋の向かいの家の奥さんが病気になった。原因を調べてみると、悪霊がいて、薬屋の屋根の鬼がわらに跳ね飛ばされたものが、跳ね返って向かいの家に入って、そのため病気になったことが分かった。その家の主人はこのため、京都伏見の瓦店に頼んで、鬼がわらより強い鐘馗さんの像を作ってもらい、自分の家の小屋根に取り付けたところ、奥さんの病気が直った。それからというもの、京都の町屋の小屋根には、鐘馗さんの像を取り付けるようになった。

※ 今は、屋根に鐘馗さんを載せている家も少なくなっていますが、注意して町屋の屋根を捜してください。屋根瓦と同じ材質、色で、大きさも小さいので、見落としがちですが、鐘馗さんの像を見つけることができると思います。

[訳] 火袋(ひぶくろ)

京都の町屋は玄関から奥までずっと取り庭が通じている。表の通りに面して店舗があり、奥が住居になっている。住居エリアに来ると、通り庭には台所が設けられ、かまどと流しが取り付けられている。台所の部分の屋根には天井が設けられておらず、屋根には天窓が付けられ、風通しが良く、日光を取り入れることができる。このような台所上の空間を「火袋(ひぶくろ)」と呼ぶ。

細かく言うと、他にも取り上げるべきポイントがあるでしょうが、京町屋の主だった特徴を説明してみました。

尚、全文中国語のプログも公開していますので、そちらもご覧ください。

http://inghosono.blogspot.jp/![]()

にほんブログ村

京土産も、最近は京ばあむ、阿闍梨餅など種類が増えてきましたが、それでもやっぱり八つ橋は外せないでしょう。けれども、外国人の方に、八つ橋の特徴や歴史など、どう説明しますか?あんまり考えたこともないですよね。そこで、今日は八つ橋を中国語で説明してみたいと思います。

今は生八つ橋が幅を利かせていますが、先ずはその名前の由来でもある、オリジナルの堅焼きの八つ橋煎餅の説明から。

(1)「八つ橋」煎餅の製法と来歴

[訳] うるち米の粉に砂糖、シナモンを加えて捏ね、一定時間蒸したら薄く伸ばし、長方形に切り、断面が弧を描くように焼き上げた煎餅。「八つ橋」の名前は、17世紀の音楽家で、近代の筝曲を創始した八橋検校から取られた。その形状は、楽器の琴を模したものである。八橋検校は死後、京都の、金戒光明寺に埋葬された。それからは、彼の弟子や琴を学ぶ者が、ここをお参りするようになった。寺への参道の傍らの、聖護院付近の茶店が、参拝者へ八つ橋煎餅を販売するようになった。現在も、聖護院の近く、熊野神社の交差点の傍らで、聖護院八つ橋、西尾八つ橋の二軒の八つ橋店が営業を続けている。

(2) 販路の拡大

[訳] 明治時代になって、八つ橋の社長は販路の拡大を考えるようになった。明治末期の20世紀初頭、聖護院の北方ほど近く、現在の京都大学キャンパスの南側にある吉田神社、ここは立春の2月2日から4日までの節分の鬼やらいの豆まき神事が有名で、この時には多くの人がお参りに訪れる。そこでこの機会を利用し、臨時で吉田神社で八つ橋の販売をした。更に、1904年に京都駅が開業したので、駅のホームでの八つ橋販売を開始した。このような努力を経て、八つ橋の名声は次第に拡大し、やがて京都の代表的なお土産となった。

(3) 生八つ橋の誕生

[訳] 1960年、祇園祭の山鉾巡行の前日、すなわち7月16日の夜、茶道の表千家の茶会が、祇園町の「一力」茶屋で行われた。その時の茶会で、抹茶と共に出されたお菓子は、八つ橋の焼かずに蒸しただけの皮で、小豆餡を包んだものだった。このお菓子は茶会参加者から格別な好評を博したので、商品化が決定した。こうして「生八つ橋」が誕生した。

お客様が京都のお土産を買われる際に、このような説明をしてあげると、お菓子に添える土産話になるのではないでしょうか。

今回はこれで終わりです。

尚、全文中国語のプログも公開していますので、そちらもご覧ください。

http://inghosono.blogspot.jp/![]()

にほんブログ村

現在、中国では、ネットを通じてのデマ、流言の取り締まりに力を入れていて、今日取り上げる“網絡大V”も、関連したニュースから知りました。

○北京の警察当局が捜査の結果、ネット上の有名人、“薛蛮子”は買春行為を行い、且つ乱交パーティーをしていた容疑もあることが明らかになった。

○江蘇省の警察当局は捜査の結果、一連のネット上での恐喝事件を解決。

ネットの有名人達は社会で広範囲に恐喝犯罪の共犯となり得る言動をまき散らしている。

法律及び、公共の秩序や善良な習慣で、ネットでの情報発信の限界の線を引くべきだ。

法律と道徳の最低ラインを守り、ネットの有名人を「煽動者」にするな。

“網絡大V”というのは、今や中国で欠くことのできないソーシャル・メディアとなった微博wei1bo2(マイクロ・ブログ。日本のTwitterに相当)の上で使われる新語で、“粉絲”fen3si1(英語の“Fan”の意味で、音の近い“粉絲”(食品の春雨)を当てる)が、一説に10万人、或いは50万人のファンが付いているブロガーは、微博上でVIPアカウントの待遇になると言われていて、“VIP”のVを採って“大V”と呼ばれているそうです。同様の意味で、“網絡名人”wang3luo4 ming2ren2という言い方もあります。

次に、こうしたネット上でデマが飛び交う現状に対し、当局は取り締まりを強化する方針であり、それについて、次のような論評が放送されました。

○デマを飛ばすことは火遊びである

悪意に他人を誹謗することを、有名になるための近道とし、不法に情報を改竄し、ネット上でしたい放題することは、火遊びである。

人民の名誉を傷つけ、人民の財産の安全を脅かしている。

道徳の最低ラインを踏み超え、更に法律のレッドラインに足を踏み入れている。

火遊びは止めよ、デマを飛ばし、それを広めている者は用心せよ。

当局が、本気でネットの秩序維持に力を入れ、デマ、流言に対し、強い口調で取り締まりを行おうとしていることが分かります。

ところで、冒頭で取り上げた“薛蛮子”は、アメリカ国籍を持っていて、警察当局から自国民逮捕の連絡を受けた領事は職員を派遣し、拘置所に接見に行きますが、これを“探視”tan4shi4と言います。

![]()

にほんブログ村

注目された薄煕来被告(元・重慶市党書記)への公開審理による裁判が結審し、9月の上旬にも判決が言い渡されるそうです。今回は、央視網絡電視台での裁判を伝えるニュースから、司法用語を抜粋してみたいと思います。

山東省済南市中級人民法院では、最も広い法廷を用意したのですが、112ある傍聴席は、全て空席無く埋まったそうです。

被告人、薄煕来は、収賄罪、横領罪、職権濫用罪の三つの罪状の容疑で告発された。

薄谷開来:故意による殺人罪で、死刑、執行猶予二年を言い渡された。

王立軍:懲役15年の判決が言い渡された。

[注]“緩”は、「時間を遅らせる」の他、「速度が遅くなる、鈍化する」の意味もあります。

例)財政収入増速放緩。 (財政収入の増加が鈍化した)

緩慢増長。 (成長が鈍化する)

被告人は起訴状で告発された犯罪について、陳述を行った。検察、弁護側はそれぞれ被告人に訊問を行った。

検察側は更に総合的な証拠を提示し、当事件の発生から解決に至る経緯、及び被告人、薄煕来は自首、自白をしておらず、検挙し摘発されたいきさつを説明した。

全ての事件の証拠を総合すると、被告人は犯罪を構成したと認定するに十分である。検察は公訴意見書を読み上げた。被告人、薄煕来は、自ら90分間の抗弁を行った。

検察、弁護側双方は、有罪を決定し、刑罰を決める事実、証拠、適用法律等の問題について、意見を述べた。

この記事を書いた記者は、どちらかというと検察の立場に立ち、薄煕来被告の態度について、次のように述べています。マスコミを通じ、心証を悪くし、量刑を重くしたい意図もあるのかもしれません。

大量の確実な証拠が証明する犯罪の事実を、あくまでも認めようとしない。裁判開廷前に自ら書いた供述書まで覆した。このことから、拒んで罪を認めようとしない態度が見てとれた。![]()

にほんブログ村

二十四節気er4shisi4 jie2qiの「処暑」chu3shu3も過ぎ、暦の上ではこれから涼しくなってくるはずですが、まだまだ猛暑の続く日々です。体調はだいじょうぶですか?

今回は、「清水の舞台」を中国語でどう説明したらよいか、考えてみたいと思います。

[和訳]

現在の清水寺の本殿と舞台は、江戸時代の1633年に再建されました。本殿と舞台一体で山の斜面に建てられた独特の建築様式で、国宝に指定されています。

清水寺の本殿の前半分は山の斜面から前へ突き出しています。崖の高さは13メートル。直径60-80センチのケヤキの柱、計139本で構成された足場で支えられています。この足場には釘が一本も使われておらず、完全な木造構造です。

足場の上には広さ190平方メートルの舞台があり、舞台の床には410枚のヒノキの板が使われています。舞台の高さは四階建てのビルの高さに相当し、京都市内を一望にできます。

この舞台は本来、清水寺本尊の観音菩薩に芸能を奉納するためのものでした。嘗ては雅楽、能楽、狂言、歌舞伎、相撲などが奉納されてきました。

ところで、清水の舞台は、関西で暮らす私たちにとって、「清水の舞台から飛び降りる」という譬えにも使われ、身近な存在に感じられます。

[和訳]

大きな決心をして物事を行うことを、京都を中心とした日本の関西地区の、とりわけ商売をする人々は、清水寺の舞台に譬え、「清水の舞台から飛び降りる」という言い方をします。これは、この地方の人々の心の中で、清水寺の舞台がたいへん有名であるからで、次第に人口に膾炙するようになりました。

清水の舞台の床はヒノキの板が敷かれています。「ひのき舞台」という言葉も、私たち日本人には、特別な意味を持ちます。

[和訳]

正式な能楽や歌舞伎の舞台は、ヒノキの板の床が敷かれていました。そのため、「ひのき舞台」の本来の意味は、「正式な舞台」ということでした。後に「腕を振るう場所」の喩えとして、自分の能力を発揮できる場所の意味になりました。

こういうように説明してあげると、中国語圏から来られたお客様も、観光された後、より印象に残るのではないでしょうか。

今回はこれで終わります。

尚、全文中国語のプログも公開していますので、そちらもご覧ください。

http://inghosono.blogspot.jp/![]()

にほんブログ村