※ 口絵は、凸碧堂中秋賞月図

今回は、中秋節の続きです。過年、元宵節もそうですが、娯楽の少なかった当時に於いて、これらの節句は夜通しはめをはずして騒げる数少ない機会であったことから、宴会が終わっても、すぐに寝てしまうのでなく、ゲームをしたり、詩を作って競い合ったり、という場面が描かれています。

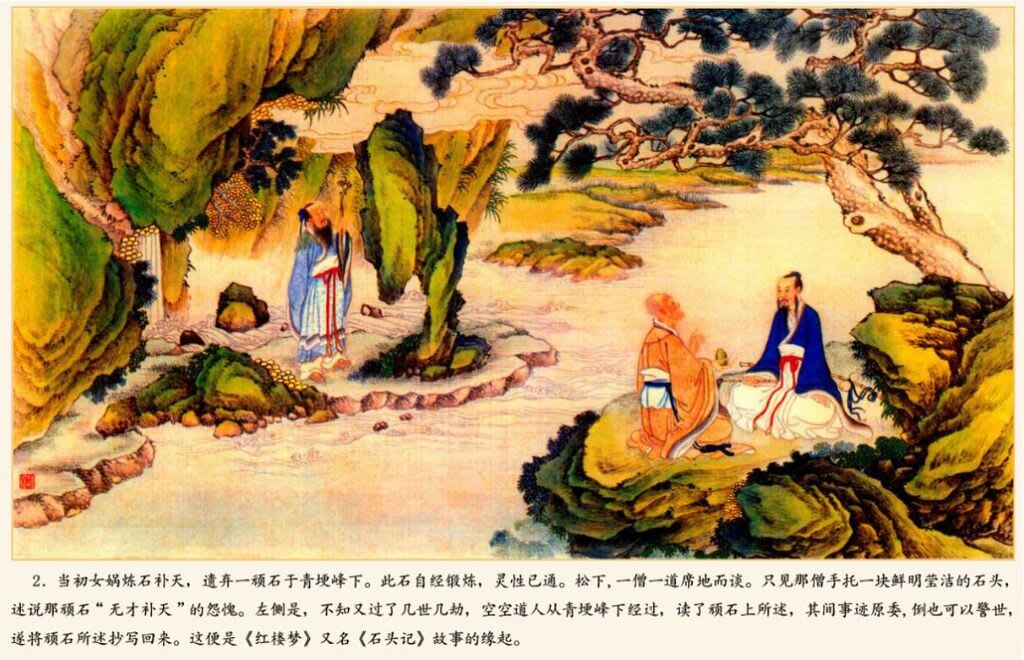

■[1]

( ↓ クリックしてください。中国語原文が表示されます)

・壁廂 bi4xiang1 このあたり。あのへん。

・煩心 fan2xin1 心を悩ます。心配する。

・古往今来 gu3wang3 jin1lai2 [成語]昔から今まで。古今を通じて。

・后半夜 hou4ban4ye4 夜の12時から夜明けまでの時間。

・鳴咽 wu1ye4 むせび泣く声。

・嫋嫋 niao3niao3(簡体字では“鳥”の下に“衣”)音声が長く響いて絶えないさま。

・聯詩 lian2shi1 日本の連歌のように、一人が五言や七言の句を発すると、次の人がそれに和して、韻を踏むなどの体裁を取って、それに続く五言或いは七言の対句を返すこと。

□ “撃鼓傳花”の遊びが終わっても、ご隠居様のお気持ちは猶尽きず、「こんなに佳い月なら、笛の音を聴かなくっちゃ」と言われた。しばらくすると、「あのキンモクセイの樹の下あたりから、むせびなくような、抑揚のある、笛の音が聞こえてきた。この、月が輝き風は澄渡り、空は晴れ地面には塵一つ無い時に乗じて、人々の心の悩みをしばし解き放たせ、全ての愁いは除かれ、皆ひっそりと畏まって座り、黙って月を見上げていた。茶を二杯喫するほどの時間、笛の音に聴き入っていたが、それが止まるや、皆は口々にそれを称賛し、止まることがなかった。」笛の音はたいへん美しかったが、もの寂しい美しさで、古今を通じて、あらゆる笛に関する描写、例えば、「山の南の笛の残響は聞くに堪えず」、「旧きを懐い空しく吟じ、笛の賦を聞く」など、ほとんど全てが悲惨で悲しい意味を帯びている。果たして、夜ふけになると、さわやかな風が月夜に吹きぬけ、あたりは灰色に染まり、「ただキンモクセイの蔭に、むせび泣くように、長く絶え間なく、再び笛の音が発せられ、その結果先ほどより一層もの寂しく感じられた。皆静まり返って座っていた。静かな月夜に、笛の音の物悲しさが加わり、ご隠居様のように年老いて酒に酔った人は、このような音を聞くと、心を動かされ、涙が落ちるのを止めることができなかった。人々はお互いにもの寂しい気持ちになるのを禁じ得ず、しばらくして、ご隠居様が泣かれているのを知ると、急いでご隠居様に向かって作り笑いをし、言葉をかけて取り繕った。更に暖かい酒を持ってくるように命じ、笛をやめさせた。」

このむせび泣くような笛の音の中で、二人の人物がこの場を離れた。それは林黛玉と史湘雲であった。二人は水辺の凹晶渓館に来ると、その風景に感動し、しばらくの間、それを詩に詠み、相手がそれに和して返すというやり取りをしていた。二人の詩才はその詩の中に余すところなく表現され、その中の一句、「寒き池に渡る鶴の影、冷たき月は花の魂を葬る」は尚更に静寂な美しさが絵の中に描き切られ、妙なる玉がそれを聞いても、悲しみに涙するとも、怪しむに足りないほどであった。

■[2]

・闌干 lan2gan1 “欄干”に同じ。五言詩や七言詩は、同じ字数の語句が並んでいるので、その形を欄干に見立てた。

・対仗 dui4zhang4 詩の修辞法の一つで、字音の平仄や字義の虚実を考えて対句を作ること。

・粘対 zhan1dui4 律詩の平仄の規律。平には平がくっつく(“粘”)、仄には仄がくっつく、という意味。

・四声八病 si4sheng1 ba1bing4 南朝斉の永明年間、周顒zhou1yong2が《四声切韻》で“平上去入”の四声を唱え、沈約が四声の区別と伝統的な詩賦の音韻知識を結合させ、五言詩を作る時に避けないといけない音律上の問題を規定し、後の人がこれを“八病”と称した。

・向晩 xiang4wan3 夕方

・闕如 que1ru2 欠如

・懺語 chen4yu3 不吉な予言

・脂硯斎 zhi1yan4zhai1 小説《紅楼夢》の初期の印刷出版の版元で、小説に注釈やコメントを加えた批評家。

・俟 si4 待つ

・江郎才尽 jiang1lang2 cai2jin4 [成語]江郎、才尽く。文筆の才能が衰えることの喩え。南朝の江龍は若いころ才で名を挙げながら、晩年は詩文に佳作が無かったことによる。

□ 林黛玉と史湘雲が“聯詩”のやりとりをする際、先ず韻を選ぶ遊び、“数闌干”(“欄干”を数える)をした。これはどういうことだろうか。実は、嘗ては詩を書く時の要求がたいへん厳格で、押韻、平仄、対仗、四声八病などに気をつけなければならなかった。当時の韻には順番がついていて、一東、二冬、三江、四支、五微、六魚などと続き、最後が十三元、十四寒であった。平声は更に上平声、下平声に分かれ、この他、上声、去声、入声にもそれぞれ韻の部分の順番があった。黛玉はこう提案した。「この“欄干”(詩の一句)の棒の部分を数えてみましょう。この頭のところからあの頭のところまでです。それが何本目かによって、それに合った順番の韻を用いることになります。」二人は13本の欄干(詩句)を数えたので、十三元の韻を踏む必要がある。けれどもここで問題があり、つなげられた詩の語句の韻脚は“門”、“昆”、“痕”などで、それと“元”にはどんな関係があるのか。実は、十三元の韻は、当時は “元”は、 “門”、 “昆”、“痕”と同じ韻部にあり、したがって韻を踏んでいることになるのだ。例えば:“向晩意不適,駆車登古原(夕方、気分がすぐれなかったので、車を駆って古原に上った);夕陽無限好,只是近黄昏(夕陽はとてもすばらしかったが、程なくたそがれて暗くなった)”がその一例である。

中秋の夜宴で賈宝玉、賈環、賈蘭は三首の詩を作った。この三首の詩は物語では、ただ賈政に渡して見てもらった云々とされているが、三首がどのような詩であったかは、物語では触れていない。《紅楼夢》の中の詩は多くが不吉な予言手か性質を帯びており、後ろの物語の伏線となっている。この回の題目は「中秋の新たな詞を賞し、佳懺(佳い予言)を得る」である。明らかに、家運が傾いている中で、これらの詩はたいへんめでたい吉兆である。脂硯斎はここでこうコメントを加えている:「中秋の詩の欠落は、雪芹を待つ」、つまり、この三首の詩が暫時欠落していることについては、曹雪芹が完成されるのを待つ、と言っている。《紅楼夢》には二百首近い詩や賦があるが、それぞれ特色があり、作者の才気や智慧を充分に表しているが、ひとりこの中秋の夜宴では、一貫して詩を用いて未来を予言し、運命を暗示するのに長けた曹雪芹がこの三首の中秋の詩を書いていないのは、「江郎、才尽く」で能力が衰えたのか、それとも別に隠れた理由があったのだろうか。

■[3]

・秋爽斎 qiu1shuang3zhai1 《紅楼夢》の中で、大観園の中の建物の一つ。

・藕香榭 ou3xiang1xie4 これも、大観園の中の建物の一つ。“榭”とは、四方を展望できるように造った高殿。

欣欣向栄 xin1xin1 xiang4rong2 [成語]草木がすくすく伸びる。勢いよく発展すること。

・粛殺 su4sha1 厳しい秋や冬の寒さが草木を枯らす。

・愁緒 chou2xu4 憂慮。心配。

・凄風苦雨 qi1feng1 ku3yu3 [成語]寒い風と冷たい雨。悲惨な境遇の喩え。

・炎涼 yan2liang2 暑さと涼しさ。転じて、人情の移り変わりの激しさの喩え。相手の地位などが変わると、すぐに態度を変えること。[用例]人情冷暖,世態~(人情は変わりやすく、世間は薄情なものだ)

・糟粕 zao1po4 滓(かす)。

□ 本来、中秋の佳節は、一家団欒を祝う祝日である。大観園が真っ盛りであった時期には、秋爽斎で海棠社を結成し、藕香榭で菊の花を題した詩を作って競い、大観園は勢いよく発展するにぎやかで盛んな情景を呈していた。然るにこの時の大観園はちょうど「役所の取り調べを受ける」騒ぎがあったばかりで、厳しい冬の時代の情景であった。こうした情況の下、皆ふつふつとふさぎ込んで歓び少なく、精神を鼓舞してうら寂しい中秋節を過ごそうとしたのであった。曹雪芹はここまで書いてきて、既に頭の中は憂いで一杯であったに違いない。自分自身の栄華から衰退、度重なる一族のもめ事が連想され、どうしてまた良い予言となる詩を考えようという気持ちになれるだろうか。だから、気持の上で、言葉にならず、書くことができなかったという可能性が、能力が衰えたので書けなかった可能性よりずっと大きい。

曹雪芹の筆による中秋節は美しく華麗であるが、もの寂しくもある。悲惨な境遇により作られた物悲しい心境は、彼の筆に無限の霊感と力を与えた。正にこうした心境が、その重々しいけれどもバランスを崩していない精神の筆に触れて、中秋をより深化させ、中秋に詩意を持たせ、濃く解けることのない愁いの雲にし、読者の心の中で固まり、いつまでも振り解こうにも解けない……

課題研究はこれで終了する。けれどもこの幾つかの重要な節句行事から分かってくるのは、単なる伝統文化の話ではなく、これらの節句を通じ、物語の中のたくさんの、そして現実の生活の中での人情の移ろいやすさと世間の薄情さを説明しているのである。だから、私がこのテーマで主に研究しているのは、古典作品の研究だけでなく、古典作品の背後の、後世の人々に残された貴重な財産の研究であり、現象を通じて本質を理解することである。私たちはこのことを理解し、時が来ればできるだけそれを継承し、それを発揚させ、再び育てると同時に、かすを除き、精華を留め、世界に我々民族の財産を残していくこと、これこそが私の最終目的である。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

以上で、《紅楼夢中的節日》の全文の紹介を終わります。最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。なにかご質問がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。![]()

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

※ 口絵は、“撃鼓傳花”、宴会の余興として行われたゲーム

紅楼夢の中で取り上げられている節句行事、最後は中秋節です。ここでも、中秋節が物語の展開に重要な役割を果たしています。この部分の説明もやや長いので、二回に分けます。

■[1]

( ↓ クリックしてください。中国語原文が見られます)

・当下 dang1xia4 即刻。すぐさま。

・羊角灯 yang2jiao3deng1 透明な角質で覆いを作った照明。羊の角を切って、それを煮て作ったことからこの名がある。

・斗香 dou3xiang1 線香を一束に束ねたもの。燃やすと煙や火が盛んに出るので、祖先に対する敬虔さを表すものとされた。

・伏筆 fu2bi3 伏線。“暗筆”ともいう。・嘆惋 tan4wan3 ため息をついて惜しむ。

・皎潔 jiao3jie2 (月が)白く光って明るいさま。

□ 「月の明かりに灯の彩り、人々の息吹に線香の煙」

《紅楼夢》第75回で、寧国府は一日前に「中秋節」を過ごし、人々は「西瓜と月餅は全て揃ったので、後はそれを分けて皆に送るだけ」という状態になっていた。翌日、ご隠居様は賈珍に言った:「おまえが昨日送ってきた月餅は上等だ。西瓜は見たところ良さそうだけど、切ってみないとね。」賈珍は笑って言った:「月餅は新しく来た点心専門の料理人が作ったもので、私も試してみましたが、予想通り良かったので、お贈りできると思いました。西瓜は例年はまずまずでしたが、今年はどうも良くないかもしれませんよ。」ここから、西瓜と月餅が中秋節で並んで取り上げられる、無くてはならない食品であったことが分かる。したがって“瓜餅”(西瓜と月餅)、“瓜餅酒”(西瓜と月餅と酒)という言い方があり、例えばご隠居様が人々を連れて屋敷内をお祝いの挨拶に回る時、本ではこう書かれている:「すぐさま屋敷の正門は悉く開け放たれ、大きな明かりが吊るされた。嘉蔭堂の前のバルコニーの上では、大いに線香を焚き、蝋燭の光を手に持ち、西瓜と月餅、その他様々な果物やお菓子を並べていた。」ここで“各色果品”とあるように、他は簡略にして一々書かなくてもよいが、“瓜餅”、西瓜と月餅は無くてはならないものなのである。

中秋節は民族の習俗的色彩の濃い節句で、人々は月明かりの下で酒を飲み、足を踏み鳴らして歌を歌い、賑わいは夜通し、明け方まで続くだけでなく、故人を懐かしみ、一家団欒を願うための祝日である。《紅楼夢》の中では二回、中秋の晩が描かれ、何れも物語の重要な転機となっている。正にいわゆる「人には悲しみと楽しみ、別れと出会いがあり、月には曇りと晴れ、満ち欠けがある」であり、物語中の人物の秦可卿が言うように、「水は満ちれば溢れ、月は満ちれば欠ける」で、比類無く賑やかな中秋の夜宴の中に、作者は巧妙に玄妙な道理の伏線を埋め込み、月を隠喩にして、楽しそうな情景によって悲しみを描き、物語中の人物が、読者をしてため息をつきて惜しませる運命を、白く輝く月光と見かけの派手やかさの下に潜ませている。

■[2]

・聯袂 lian2mei4 手を携えて。[用例]~而往(いっしょに行く)

・開場白 kai1chang3bai2 前口上。

・寓懐 yu4huai2 想いを託する。“寓”は意味を含ませること。

・口占 kou3zhan4 口ずさむ。原稿を書かないで、気の向くままに話をすること。即興の詩を自由気儘に唱えること。

・潦倒 liao2dao3 落ちぶれる

□ 《紅楼夢》の最初の第1回に中秋節を書き、物語全体の始まりとしている。作者は甄士隠、賈雨村の二人を鍵となる意味を備えた人物として同時に登場させている。一人は“真事隠去”(真実を隠し去る。“甄士隠”と“真事隠”は中国語の音が同じ(“諧音”xie2yin1という))、もう一人は“假語村言”(うそや粗野なことば。“賈雨村”と“假語村”は“諧音”)で、両者は手を携えて《紅楼夢》の実際の意味での前口上となる話を完成させている。賈雨村は都へ出て功名を上げることを望んだのだが、懐具合が乏しかったので、甄家の隣の瓢箪廟に下宿していた。ある時、偶然の機会に、彼は甄家の下女の嬌杏を見かけ、中秋の夜、月に想いを託し、五言の律詩を口ずさんだ:「未だ三世の契りを占わざるに、頻りに一段の愁いを添う。悩ましき時、額に皺寄せ、行きては何度も振り返る。自ら浮世に一人居るも、誰か月下の伴侶にふさわしからん。月光よ、もしその意あらば、先に楼に上りてその美人を照らせ。」白く光る月光は、彼にまとわりついた恋心を燃え上がらせ、また彼の盛んな野心を呼び覚まさせた。

《紅楼夢》の出だしは末世の悲観に満ち、落ちぶれた書生の自負心と軽度の狂騒、蘇州の名家での事件と没落が、ある種の牽引力となり、全篇、人の世の無常という悲劇性が基調を成している。こうした基調の下では、如何に楽しい情景やにぎわいを描いても、ある種のむなしさを帯びる。それゆえ、《紅楼夢》の一番目の中秋節は、小から大を見、小さな栄枯盛衰を伏線として、大きな栄枯盛衰を予告しているのである。

■[3]

・灯紅酒緑 deng1hong2 jiu3lv4 [成語]あかいともしび、緑の酒。ぜいたくで享楽的な生活のたとえ。

・本応 ben3ying1 本来ならば……すべきである。

・守制 shou3zhi4 昔、父母が死ぬと、その子は27カ月、家に閉じこもって身を慎み、官職にある者は必ず一時その職を退いたことをいう。

・酒酣耳熱 jiu3han1 er3re4 酒が回って顔がほてる。“酣”は気持ちよく存分に酒を飲むこと。

・恍惚 huang3hu1 どうも……のような気がする。(中国語の“恍惚”は、「ぼんやりする」という意味で、日本語の恍惚の「うっとりする」という意味はない)

・隔扇 ge2shan 部屋の仕切り板。紙、またはガラスをはめ込んだ板製の戸を屏風のように連ねたもの。部屋の入口としても使う。“格門”ともいう。(“隔”は「木」偏を使うこともある。発音は同じ)

・森森 sen1sen1 うす暗く、陰気で、薄気味悪いさま。

・詭譎 gui3jue2 怪しい。奇怪な。

・毛骨悚然 mao2gu3 song3ran2 [成語]恐ろしくて、身の毛がよだつ。ぞっとして、鳥肌が立つ。

・怪力乱神 guai4li4 luan4shen2 怪異現象、妖怪の存在。

・看官 kan4guan1 読者

・隠約 yin3yue1 かすかなさま。はっきりしないさま。

・描摹 miao2mo2 描写する。

・觥筹交錯 gong1chou2 jiao1cuo4 酒宴が盛んに行われるさま。“觥”は昔、獣の角で作った酒器。

・天倫之楽 tian1lun2 zhi1 le4 一家団欒の楽しみ。“天倫”は、親子兄弟の関係(これは自然の秩序であることから)をいう。

・温情脉脉 wen1qing2 mo4mo4 [成語]人や物に対し、やさしい感情がこもっているさま。まなざしに愛情がこもっているさま。

・面紗 mian4sha1 女性がかぶる、ベール。

□ もう一回の中秋節に関する描写は第75回である。この回では、一家が団欒し、贅沢な飲食を享受しているのだが、繁華でにぎやかな背後には、悲しさ、さびしさの霧が次第に広がってきている。中秋の前夜、本来ならば賈敬のため喪に服さなければならない賈珍は、大々的に一族の宴席を催し、簫の演奏や歌を聴き、月を愛でて楽しんだ。ちょうど酒が回って顔がほてってきた時、突然壁の下あたりから長いため息が聞こえてきた。「一言も発せず、ただひとしきり風の音が聞こえるばかりで、やがて壁越しに消えていった。ふと祀堂の中の折戸が開いたり閉じたりする音が聞こえてきた。」この時の情景は「薄気味悪く、月明かりもうす暗く」、元々こっそりどんちゃん騒ぎをしようと思ったのに、楽しめずに終わった。不思議な怪奇現象を書いて、読む者をぞっとさせている。

曹雪芹が怪異現象や妖怪の存在を信じていたかどうか、祖先の霊魂のようなことを信じていたかどうかは、知る由も無い。曹雪芹はふと聞こえてきたため息によって、中秋節前のこの時の一族の宴会は、実は不吉の兆しであったと、読者の注意を喚起したのである。行間に、私たちはかすかに、悲劇の序幕が既に開き、百年続く名門の一族が正に一歩一歩衰亡に向かおうとしていることが見てとれるのである。

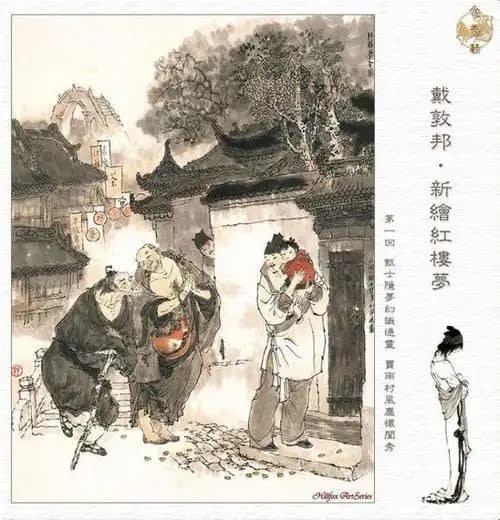

その後、作者は再び栄国府が凸碧山庄で中秋の夜宴を催すところを描写した。ご隠居様は一家の者全員を連れて線香を手向け月を拝み、月餅を賞味した。月明かりと提灯の火の下で、酒宴が盛んに催され、たいへん賑やかである。酒が三巡すると、ご隠居様は皆に“撃鼓傳花”の遊びをするようお命じになり、負けて罰として酒を飲まされたり、冗談を言ったりして、この大家族の一家団欒の楽しみを思う存分に描き出した。しかしながらこのやさしさに満ちたベールが破られると、家族の内部に隠されていた様々な矛盾が遂に水面に浮かび上がり出した。

■[4]

・心火 xin1huo3 癇癪。漢方で、人体の臓器に発生する熱のこと。漢方では、この熱が様々な病気を引き起こす原因と考えられている。

・肋条 lei4tiao 肋骨。あばら骨。

・遮掩 zhe1yan3 遮り隠す。ごまかす。

・避忌 bi4ji4 禁句を言わない。忌み嫌う。タブーとする。

・前程 qian2cheng2 官吏の資格。官職。

・庶 shu4 妾腹の。

・長房 zhang3fang2 長男の家系。

・二房 erfang2 妾。側室。

・嫡 di2 嫡出の。

□ 先ず賈赦が冗談を言ったのだが、そのためご隠居様を怒らせてしまった。この冗談の内容は、鍼灸をやるばあさんに来てもらって癇癪の治療をしてもらったのだが、針がつぼに刺さらず(中心に刺さらず)、あばら骨に刺さっただけと、こう言ったのである。ご隠居様はそれを聞かれて、いくらか皮肉の意味を感じられた。それでこう言われた:「私もその婆さんに針を打ってもらった方が良いね。」(自分が“偏心”、つまり公平でなく依怙贔屓をしていると皮肉られたので、“心”に針を打ってもらったら依怙贔屓は直るね、と返した。)賈赦はそれを聞くと、大慌てでごまかして言い訳をした。それから、賈政と賈環の詩の評価をしたのだが、その時タブーを避けるのを忘れた。賈政は賈環の詩の語句の中に勉強が嫌いであるという意味が込められているように感じ、「おまえと宝玉の二人は、「二つの難物」と並び称すことができる」と言った。一方、賈赦がこの詩が通り過ぎようとする時、続けざまに褒めて、賈環に言った:「今後はこのようにしよう。そうして初めて私たちの言葉になるし、将来の世襲の資格も定まり、おまえが跡継ぎ間違いなしになる。」

爵位の継承者はただ一人で、何人もが分担できるものではない。賈環は賈宝玉の弟で、めかけの子供であり、この世襲の資格がどうして彼の手に来ることがあろうか。これはなぜかというと、世襲の資格は一つ前の世代では賈赦の名義だからである。彼は殊更に賈環はこういう所やああいう所が良いと言うが、実際には暗に賈政一派に強い対抗心があるからである。したがって、私たちは話の内外から、長男の家と側室の家との間、嫡子と庶子の間に、様々な錯綜した複雑な矛盾が存在していることが分かる。

[次回に続く]

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

※口絵: “猜灯謎”

今回は、春節に続く、正月15日の元宵節のことと、5月5日の端午節についてです。

元宵節は、暮れの年越しの行事から春節までの一連の正月の行事を締めくくる行事ですが、《紅楼夢》にあっては、物語の展開の契機となる、重要な転機として描かれています。

端午節も、その行事の中で、賈宝玉、林黛玉、薜宝釵の将来の関係についての暗示があり、この小説は、こうした中国の伝統的な節句行事を物語展開の契機として、うまく使っています。

■[1]

( ↓ クリックしてください。中国語原文が表示されます)

・倏忽 shu1hu1 たちまち

・寥寥 liao2liao2 極めて少ない。数えられるほどの。

□ この後、53回の後半及び54回の中で描写されているのは、大観園での元宵節のにぎわいであるが、元宵節の描写はここだけに止まらない。例えば小説の第1回《甄士隠は夢に通霊を識り、賈雨村は風塵に閨秀を懐う》の中で、元宵節は二度描かれている。一番目は、「士隠は娘が白粉を塗り玉を磨いたように真っ白な肌に育っており、おりこうさんで好ましいのを見ると、手を伸ばして胸の中に抱きかかえ、ひとしきり遊ばせると、彼女を連れて通りの方へ行ったところ、そちらは縁日でたいへんにぎやかであった。」ここで文中の“過会”(“会”は“廟会”で、お寺の縁日)というのは、元宵節の行事の一つである。この節の初めに詩があり、「なんぞ防げよう、佳節元宵の後、煙消火滅の時を」とあり、ここから元宵節がこの話の重要なヒントになっていることが分かる。それに続いて二番目にこう書かれている:「誠に閑居していると光陰矢のごとしで、たちまち元霄の佳節となった。士隠は召使の霍啓に命じて英蓮を抱いて、出し物や提灯を見に行かせた。夜半に霍啓が小便に行きたくなり、英蓮を一軒の家の敷居の上に座らせ、小用を終えて帰って来ると、どこにも英蓮の影も形も無くなっていた。」文中の“社火花灯”とは、元宵節の夜の街角での鳴り物入りの音楽、歌や踊り、様々な芝居、手品や曲芸、飾り提灯を照らすといった娯楽活動で、当時の一般の人々が出し物や提灯を見る行事の盛況さが描かれている。作者は限られた字数の中で、元宵節のにぎやかさが並はずれている様子を描いている。“社火花灯”というのは、当時の元宵節のにぎやかな情景を言い尽している。

■[2]

・花団錦簇 hua1tuan2 jin3cu4 [成語]色とりどりに着飾った華やかな一団。

・撃鼓傳花 ji1gu3 chuan2hua1 民間の遊び、或いは宴会の余興。十数人が円形に座り、一人が花束を持つ。鬼を一人決め、皆に背中を向け、目隠しをして太鼓を叩く。その間、円座の皆は花束を手渡しし、太鼓が止まったら手を止める。太鼓が止まった時に花束を持っていた人が負けとなる。宴会の時は、負けると酒を飲まされた。 ※現在の農村での“撃鼓傳花”風景

※現在の農村での“撃鼓傳花”風景

・酒令 jiu3ling4 酒席に興を添える遊び。負けると酒を飲まされる。

・亭台楼閣 ting2 tai2 lou2ge2 あずまやや高殿、楼閣といった、庭園の中の様々な建物。

・張灯結彩 zhang1deng1 jie2cai3 [成語]提灯を掲げ、色絹で飾り付ける。

・興高採烈 xing4gao1 cai3lie4 [成語]上機嫌である。大喜びだ。

・如花美眷 ru2hua1 mei3juan4 咲く花のように美しい一族。“眷”は“眷属”のこと。

・筆 bi3 [量詞]ここでは、絵画、転じて景色、風景を数えるのに用いてる。

・閨中 gui1zhong1 婦人が暮らす場所をいう。

□ 《紅楼夢》の中で賈府が元宵節を過ごす様子は二回、詳細に描かれている。一回目は元妃が里帰りした時で、当時の賈府は最も繁栄していた時で、栄国府全部の人々が色とりどりに着飾り、灯火が光り輝き、普通の家とは比べようもなかった。賈府の元宵節は、《紅楼夢》第18回、《林黛玉誤って香嚢の帯を剪り、賈元春は帰省し元宵を慶う》より始まる。元春晋封賢徳妃が、実家に里帰りした時は、ちょうど元宵の佳節であった。

元妃が帰省を終えて宮廷に戻ってから、特に“灯謎”(元宵節に飾り付ける提灯に吊るすなぞなぞ)を作り、一家で楽しんだ。ご隠居様を頭に、多くの美女を率いて芝居を見たり、講談を聞いたり、酒席の遊びを楽しんだり、なぞなぞをしたり、花火を見たりと、どんなに楽しんでも疲れることを知らなかった。大観園での元宵節は、園内の様々な建物の到るところに提灯を吊り飾り付けがなされ、多くの女達や召使達が大喜びで参加し、節句の楽しみを心行くまで味わい、節句をたいへんにぎやかなものにした。紅楼夢の中での元宵節は、大観園の咲く花のように美しい一族のため、女達の花園に一風景を添えることとなった。

■[3]

・笙歌 sheng1ge1 笙(しょう)に合わせて歌う。楽器を奏で、歌うこと。

・聒耳 guo1er3 やかましい。うるさい。

・喧天 xuan1tian1 騒々しさが天まで響く。

・年邁 nian2mai4 年をとる。高齢になる。

・淹纏 yan1chan2 まとわりつく。

・(有)一等 yi1deng3 ある種。~のたぐい。

・妬富愧貧 du4fu4 kui4pin2 他人の富みに嫉妬し、自分の貧しさを恥じること。

・賭気 du3qi4 不平でふてくされる。怒って意地になる。

・羞口羞脚 xiukou3 xiu1jiao3 恥ずかしくてものが言えず、はにかんで前に出ようとしない様。

・流光溢彩 liu2guang1 yi4cai3 光り輝き、色彩が溢れる。

・浮華 fu2hua2 派手。華美。

・雍容華貴 yong1rong2 hua2gui4 おっとりしていて美しい。“雍容”は態度が鷹揚で、ゆったりしていること。

・万千気象 wan4qian1 qi4xiang4 人々の雰囲気が変化に富んでいる。

・盎然 ang4ran2 満ちあふれる。

□ 賈府が翌年また元宵節を迎える時には、(さしもの栄華を誇った一族にも)衰退の気配がはっきりと現れ出した。《紅楼夢》第53回《寧国府は大晦日に宗廟を祭り、栄国府は元宵に夜宴を開く》のお話の中で、ご隠居様が夜に宴会を開く時、栄国、寧国の両府では、提灯を愛で、酒を飲み、にぎやかに楽器を奏で、歌を歌い、にぎやかさは天まで響くほどであたが、賈氏一族の参加者は数えるほどしかなかった:「ご隠居様も人を遣って一族の男女に来るように言ったが、如何せん、彼らはある者は年をとったので賑やかなところは苦手となり、またある者は家に他に人がいないので出かけるのは都合が悪く、またある者は病気が体にまとわりつき、来ようにも来られず、またある者は他人の富を妬み自分の貧しさを恥じるたぐいであり、甚だしきは煕鳳の人となりを憎み恐れ、意地になって来ないたぐいの者までいる。またある者は恥ずかしがってものを言ったり前に出たりできず、人に会うのに慣れておらず、来る勇気がない……」今宵は元宵の佳節で、なお光り輝き色彩が溢れ、派手でぜいたくであるけれども、嘗てのゆったりとして美しい、変化に富んだ雰囲気は、もはやとっくに失われていた。かくの如き尋常ならざる情景により、この年の元宵節は賈府の最後の輝きとなった。

元宵節はこの小説全体を貫き、《紅楼夢》の幕開けでは、賈府はまだ出てこず、最初に甄家が出てくる。物語の中での甄家の滅亡は、実は賈府の滅亡の前奏であり、甄家は元宵節の後、大火に遭って衰退し、曹雪芹の筆により、賈府が最後に滅亡するのも元宵節であり、実際に曹家が家財を差し押さえられたのも元宵節の後であった。曹雪芹の筆による元宵節は、悲喜こもごもが加わり、現実と幻想が互いに生じ、同時にまた生き生きとしていて、かつ詩趣が満ち溢れている。

■[4]

・冰片 bing1pian4 龍脳香

・孝敬 xiao4jing4 目上の人に物を差し上げる。贈り物をする。

□ 《紅楼夢》第24回で初めて端午節が描かれる。賈宝玉の本家のおいの賈芸は、賈府の中でちょっとした使い走りをしようとしていた。つまり端午節に王煕鳳に贈り物をしようとしていた。賈芸は金を借り、龍脳、麝香などの香料を王煕鳳に贈った。賈芸は王煕鳳に言った。「いつもの年はおばさんがたくさんのお金でこれらの物を買われているのを知っています。今年はお妃さまが宮中におられるのは言うまでもなく、まして端午節であれば、これらの香料は当然いつもの十倍の値がつくのは当然のことです。」それに続いて、《紅楼夢》ではこう書かれている:「煕鳳はちょうど端午節の祭礼をするのに、香料や薬、お菓子を買おうとしていたので、突然賈芸がこうしてやって来て、この話をしたので、心の中では得意になり、また嬉しく、召使の豊儿にこう命じた:「芸兄さんの贈り物を受け取ったら、家に届けて、平儿に渡してちょうだい。」賈芸のこの端午節の“薄礼”(ちょっとした贈り物)により、賈芸は賈府の中で、庭木を植えるのを管理するほどの使い走りを果たすことができたのである。

■[5]

・太監 tai4jian4 宦官の通称。

・賞賜 shang3ci4 下賜する。

・宮扇 gong1shan4 うちわ。宮中で多く使われたので、こう言われる。

※宮扇

※宮扇

・淋漓尽致 lin2li2 jin4zhi4 [成語]文章や話が詳しく徹底していること。

・玄机 xuan2ji1 (道教でいう)玄妙な道理。

・用意 yong4yi4 意図。心づもり。

・鉄心 tie3xin1 揺るぎない決心をする。

・保駕護航 bao3jia4 hu4hang2 ある事物を保護し、それが正常に発展するようにさせる。“保駕”、“護航”ともに護衛すること。

・不了了之 bu4liao3liao3 zhi1 [成語]事を未解決のまま棚上げにする。うやむやのうちに終わらせる。

□ 第28回では賈元春が賈宝玉に下賜した「贈り物」のことが書かれていて、これは夏太監に言って端午節に下賜させたもので、上等のうちわ二本、紅麝香の数珠の腕輪二つ、鳳の尾の薄絹二反、蓮の花の図柄の竹のむしろ一枚が見られた。宝玉はこれを見て、うれしくて仕方が無く、「他の人のも同じなの?」と聞いた。襲人は言った:「大奥様のは、この他に香の如意と瑪瑙の枕がございました。奥様、旦那様、薜の奥様には如意が一つ余分にございました。若様のは、宝のお嬢様のと同じでございます。林のお嬢様のは、迎春様、探春様、惜春様と同じでうちわと数珠だけで、他の人にはございませんでした……」宝玉はそう聞くと、笑って言った:「これはどうしたことだろう。どうして林ちゃんのは僕と同じでなくて、宝姐ちゃんのが僕といっしょなのだろう。渡し間違えたということは無いの?」ごく短い限られたことばの中に、宝玉が端午の贈り物をもらった喜びの心情が余すところなく表現されている。紅楼夢研究家によれば、この時の端午節の贈り物には暗に玄妙な道理が隠されている。というのは、林黛玉がもらったものは、賈迎春、賈探春、賈惜春と同じで、品種も数量も少なく、レベルも低いのだが、賈宝玉に下賜したものは、薜宝釵のものと全く同じで、品種も数量も多く、レベルも高かった。その中には同じように特別なもの、蓮の花の図柄の竹のむしろ、これは細い竹で編んだもので、上に蓮の花の図案のあるむしろで、この前の三つのものが皆二つなのに、これだけが一枚なのは、どうしてだろうか。なぜなら二人用なのである。賈元春の心づもりは言うまでもなく明らかで、二人を結婚させようという意向が込められていて、彼女は暗に、薜宝釵を賈宝玉に嫁がせようという意向を表しているのである。このことは賈のご隠居様はあまり賛成でなかった。ご隠居様は賈宝玉と林黛玉を結婚させたいと堅く決めていたので、知らないふりを装い、この事はその後もうやむやにした。この意図は宝玉と黛玉は知らなかったが、薜宝釵は分かっており、理屈から言うと、普段は薜宝釵は自分の感情が外に現れ出るのを拒んだが、この時はそうではなかった。第28回の題名の後半に「薜宝釵恥じらいて紅麝の串(うでわ)を籠(は)む」とあり、ここから分かるのは、たとえ彼女自身は本能では恥ずかしがっていたとしても、彼女は公然とそれを身につけ、故意に賈宝玉にそれを見せたということは、この時彼女自身も賈宝玉が好きで、敢えて彼を射とめたいと表に現したことを物語っている。

■[6]

・布帛 bu4bo2 綿織物と絹織物の総称。

・雄黄酒 xiong2huang2jiu3 雄黄を入れた酒で、端午の節句に飲み、解毒作用があるとされる。雄黄は鶏冠石ともいい、硫化砒素の一種で橙黄色で光沢があり、本来は色ガラスや染料の原料。

・桑椹(子) sang1shen4 クワの実

・不失為 bu4shi1wei2 ……たるを失わない。……だといえる。

□ 第31回で端午節を描写している言葉数は多くはないが、端午節に関わる民間の習俗を書き留めている。その中でこう言っている:「この日はちょうど端陽(“端午”に同じ)の佳節で、菖蒲とヨモギを門に挿し虎符を腕に付ける。午後、王夫人は酒席を設え、薛家の女達を招き端午節の宴席を共にした。」ちょっと資料を捜してみると、“蒲艾簪門”、“虎符系臂”は端午節の習慣で、今日では虎符を腕に付けるのはあまり見かけないが、菖蒲、ヨモギを挿す習慣は広く流布しており影響は強い。“蒲”は菖蒲のことで、香りがあり、水辺に生える。“艾”はヨモギであり、茎や葉に香りがある。“蒲艾簪門”とは、菖蒲、ヨモギを門の上に挿すことで、それにより蚊、蠅、蟻を駆除するとおもに、邪気を払い、邪気を避ける意味を含む。“虎符”とは昔の人が邪気を避けるお守りとしたもので、人々は綾や薄絹、綿や絹などで小さな虎の形を作り、子供の(服の)腕の上に縫い付ければ、悪を避け災いを消すことができると信じた。“賞午”も端午節の風習で、端午節の午後、雄黄酒を飲み、桃、桑の実、サクランボ、チマキなどを食べ、ザクロの花などを鑑賞し、金持ちも貧しい者も、互いに食事に招待する。こうした活動一切を、“賞午”と総称する。紅楼夢のこの回で書かれているのは、王夫人が端午節の酒席を整え、「薛家の女達を招いて“賞午”をする」、すなわち客を招いて端午節の宴会に加わるということである。この回にはもう一つ、「チマキの分け前のことで争い、腹を立てる」というのがあり、それは黛玉のたった一言、「節句だというのにどうしてそんなに泣いているの?まさかチマキの分け前のことで腹を立てているのではないでしょうね」という場面が付け加えられている。

端午節には他に“斗百草”(百草勝負)という遊びがあり、第62回に“斗草”遊びが描かれている:「たちまち、また宝玉の誕生日(紅学の学者の考証によれば、宝玉の誕生日には二説あり、一つは4月26日、もう一つは5月4日、すなわち端午節の前日である)がやって来た。実は宝琴もこの日が誕生日で、二人いっしょである……外には、小螺、香菱、芳官、蕊官、藕官等4~5人がいて、中庭中を捜しまわって、皆が草花を摘んで袋に入れ、草むらの上に座って“斗草”遊びをした。」“斗草”には“武斗”と“文斗”の別があり、“武斗”というのは、二人がそれぞれ草の茎の一端を持ち、力を入れて引っ張り、先に切れた方が負けである。“文斗”は、双方が詩で問答するかのように、草の名前について、一方が草の名前の質問を出し、相手が答えられなかったら、勝ちである。“斗草”遊びを通じ、人々は草花の名前を憶え、新鮮な空気も吸え、有益な遊びの風習だといえる。  ※蒲艾簪門

※蒲艾簪門

※斗草(左は武斗、右は文斗)

※斗草(左は武斗、右は文斗)

(次回に続く)

子供の服の腕のところに縫い付ける布製の“虎符”について、写真がないか、捜してみたのですが、見つかりませんでした。こういうものは残りにくいのかもしれません。ただ、虎をデザインした赤ちゃんの布製の帽子、布靴はよく見ますが、ああいうものではないかと思います。もしご存じの方がいらっしゃいましたら、お教えください。

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキングへ