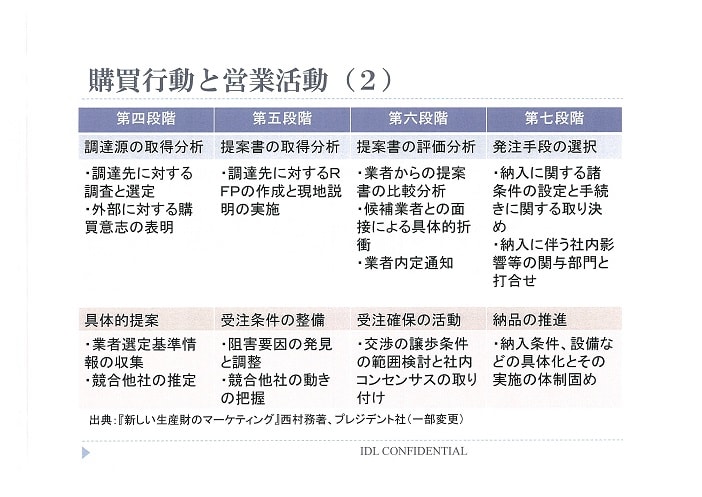

「買い手」である顧客がベンダーからの提案書の内容を事前に定めた選定基準をもとに比較検討し、購入対象となるベンダーと具体的に交渉するのが、第六段階です。

比較対象となるのは、一般的には性能、機能、価格、納期、実績、サービス体制などですが、第四段階で「売り手」である営業が正確な情報を入手していれば問題はないはずです。ただし、状況に変化がないか継続して情報収集する必要があることは言うまでもありません。

営業は受注確保に向け、顧客との交渉の前に社内で調整して、価格や納期で譲歩できるポイントを明確にしておくことが大切です。

しかし、ご存知のとおり『理詰めの営業』では、価格の話は最後が原則です。価格競争の土俵に安易に乗らないことが大切です。ここでの営業の頑張りが、会社に大きな「利益」をもたらします。

当たり前のことですが、企業の利益は、

利益=価格×販売数量-コスト

です。営業の価格交渉での踏ん張りが、会社の利益に直結することがわかります。

コストに関しては、日本企業、特に、製造業は現場の努力で厳しく管理しています。

一方、販売価格はどうでしょうか。外資系の営業をしていた私からすると、日本企業は、随分「おおらか」と感じました。

競合相手であった日本企業の値引き攻勢や、日本企業から転職してくる営業の価格に対する考え方からしばしばそう感じました。

確かに値下げをすれば顧客も喜び売りやすくなり、営業のストレスも軽減されます。しかし、そこを頑張るのが真の営業。

自分たちの持っている製品やサービスの付加価値を営業はどう考えているのでしょうか。そんなに安いものなのでしょうか。

私だったら5割高く売れるであろう卓越した競合する日本企業の製品も多々ありました。

なぜ日本企業の営業は安易に価格競争に走るのでしょうか。それは、利益ではなくシェアを追求する企業だからです。

私はいつも価格競争の土俵に乗らないで勝負するにはどうしたらよいかを考えてきました。

それを考えるツールが、弊社の『理詰めの営業』です。

比較対象となるのは、一般的には性能、機能、価格、納期、実績、サービス体制などですが、第四段階で「売り手」である営業が正確な情報を入手していれば問題はないはずです。ただし、状況に変化がないか継続して情報収集する必要があることは言うまでもありません。

営業は受注確保に向け、顧客との交渉の前に社内で調整して、価格や納期で譲歩できるポイントを明確にしておくことが大切です。

しかし、ご存知のとおり『理詰めの営業』では、価格の話は最後が原則です。価格競争の土俵に安易に乗らないことが大切です。ここでの営業の頑張りが、会社に大きな「利益」をもたらします。

当たり前のことですが、企業の利益は、

利益=価格×販売数量-コスト

です。営業の価格交渉での踏ん張りが、会社の利益に直結することがわかります。

コストに関しては、日本企業、特に、製造業は現場の努力で厳しく管理しています。

一方、販売価格はどうでしょうか。外資系の営業をしていた私からすると、日本企業は、随分「おおらか」と感じました。

競合相手であった日本企業の値引き攻勢や、日本企業から転職してくる営業の価格に対する考え方からしばしばそう感じました。

確かに値下げをすれば顧客も喜び売りやすくなり、営業のストレスも軽減されます。しかし、そこを頑張るのが真の営業。

自分たちの持っている製品やサービスの付加価値を営業はどう考えているのでしょうか。そんなに安いものなのでしょうか。

私だったら5割高く売れるであろう卓越した競合する日本企業の製品も多々ありました。

なぜ日本企業の営業は安易に価格競争に走るのでしょうか。それは、利益ではなくシェアを追求する企業だからです。

私はいつも価格競争の土俵に乗らないで勝負するにはどうしたらよいかを考えてきました。

それを考えるツールが、弊社の『理詰めの営業』です。