桃の節句

昨日は、五節句の二番目の上巳(じょうし)の節句=桃の節句でした。

日本には中国の陰陽五行説に由来して定着した、季節の節目を表す節供(せっく)または節日(せちにち)という、古くからの伝統的な年中行事があります。

ご存じのように、人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)の各節句(現在は、「節供」や「節日」は殆ど使われていないようで、地方によってはあるのかも?)を意味します。

私達は子供もいない老夫婦ですが、結婚以来これらの伝統行事は続けています。七夕の頃に笹に飾る短冊を書いて持って来ていたご近所の子供達は、いまや立派に成人して彼らの子供を育てています。

だんだん日本各地の伝統行事も廃れていく感じです。一部では復活を目指している方々も多いのすが、このコロナ禍では活動も思うようにできなくて困っているようです。コロナに追い打ちをかけるように、一部では戦争を始める大国まで現れ世界中が迷惑をしています。

戴きものばかり・・・

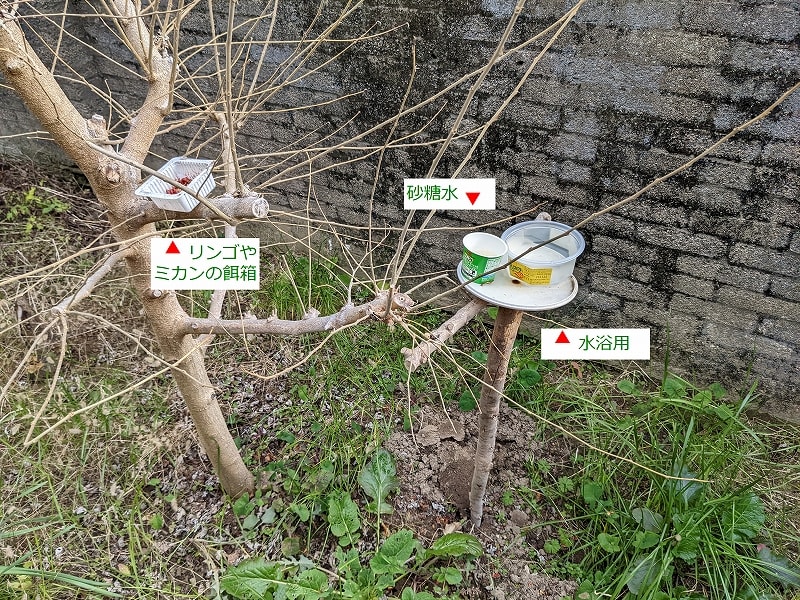

下の写真は、節分の翌日紫陽花が「今年も飾りましたよ!」と、別宅滞在中の highdy へ Line で送ってきたものです。お雛様に絡む皆様からの戴きものを並べただけです。掛け軸だけは自分で購入しましたが、「大内雛」は私達の結婚記念にと highdy の両親からの贈り物です。金屏風が無かったので、居住地(埼玉県鴻巣市:コウノトリと人形の街)の人形店から買い求めました。

昨日は、五節句の二番目の上巳(じょうし)の節句=桃の節句でした。

日本には中国の陰陽五行説に由来して定着した、季節の節目を表す節供(せっく)または節日(せちにち)という、古くからの伝統的な年中行事があります。

ご存じのように、人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)の各節句(現在は、「節供」や「節日」は殆ど使われていないようで、地方によってはあるのかも?)を意味します。

私達は子供もいない老夫婦ですが、結婚以来これらの伝統行事は続けています。七夕の頃に笹に飾る短冊を書いて持って来ていたご近所の子供達は、いまや立派に成人して彼らの子供を育てています。

だんだん日本各地の伝統行事も廃れていく感じです。一部では復活を目指している方々も多いのすが、このコロナ禍では活動も思うようにできなくて困っているようです。コロナに追い打ちをかけるように、一部では戦争を始める大国まで現れ世界中が迷惑をしています。

戴きものばかり・・・

下の写真は、節分の翌日紫陽花が「今年も飾りましたよ!」と、別宅滞在中の highdy へ Line で送ってきたものです。お雛様に絡む皆様からの戴きものを並べただけです。掛け軸だけは自分で購入しましたが、「大内雛」は私達の結婚記念にと highdy の両親からの贈り物です。金屏風が無かったので、居住地(埼玉県鴻巣市:コウノトリと人形の街)の人形店から買い求めました。

「西の京」はクリスマス発祥の地

山口県は京都の文化を多く残しています。それは大内氏第9代当主大内弘世(1325~1380年:室町幕府周防・長門・石見守護)が京の都を模倣した街づくりを行ったのが始まりです。

彼が京都から迎えた花嫁を慰めるめに、わざわざ京から多くの人形師を呼び寄せて屋敷内(発掘調査から、現在の曹洞宗の寺院 龍福寺境内とほぼ一致すると言われている。)の敷地 を人形で飾ったという逸話に基づき、「大内人形」が作られるようになりました。

一般的に「西の京」とは、奈良市にある平城京の西部にある右京(西京)を指しますが、大内文化の頃から「西の京」と呼ばれるようになったものです。

1552年12月24日イエズス会宣教師が司祭館で、日本人信徒を招きクリスマスの催し物(お祝い)したことがきっかけで、山口県は日本におけるクリスマスの発祥の地としても知られています。

本日もご来訪いただきありがとうございました。