■帯広駐屯地へ行ってきた

第5旅団創設10周年帯広駐屯地祭へ行ってまいりました、G-16撮影写真による札幌からの速報記事掲載です。

第5旅団、道東地域の防衛警備及び災害派遣任務を担う総合近代化旅団で、旧軍の両用戦での勲功名高い広島第五師団の名を継ぎ自衛隊第5混成団として創設、ソ連軍北方領土からの侵攻へ日高山脈を後ろ盾として十勝平野防衛を担う第5師団へ改編、冷戦後の2004年に第5旅団へ改編され今に至ります。

第5旅団、道東地域の防衛警備及び災害派遣任務を担う総合近代化旅団で、旧軍の両用戦での勲功名高い広島第五師団の名を継ぎ自衛隊第5混成団として創設、ソ連軍北方領土からの侵攻へ日高山脈を後ろ盾として十勝平野防衛を担う第5師団へ改編、冷戦後の2004年に第5旅団へ改編され今に至ります。

帯広駐屯地、北部方面隊は道北第2師団、道南第11旅団、道央および機動打撃第7師団、そして道東第5旅団から基幹部隊を編成していますが、道東は千歳や札幌の真駒内、それに多くの特急で結ばれる旭川とくらべ、行きにくく、今回まで足を運ぶことができませんでした。

帯広駐屯地、北部方面隊は道北第2師団、道南第11旅団、道央および機動打撃第7師団、そして道東第5旅団から基幹部隊を編成していますが、道東は千歳や札幌の真駒内、それに多くの特急で結ばれる旭川とくらべ、行きにくく、今回まで足を運ぶことができませんでした。

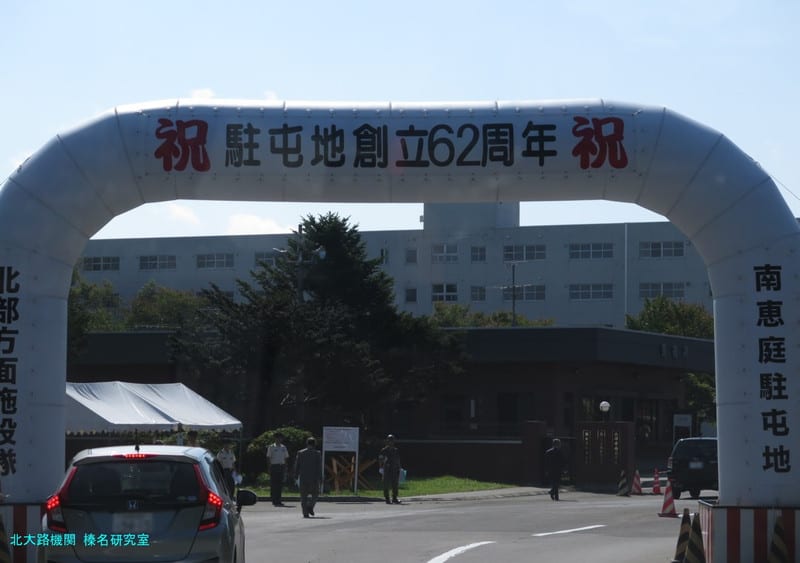

帯広駐屯地第5旅団創設10周年記念行事、日曜日の南恵庭駐屯地北部方面施設隊創設6周年記念行事が行われますので、今回が展開の機会と考え、足を運びました次第。木曜日の北海道豪雨に少々ひやひやさせられながらも、旅客機は通常運航とのことで、やや安心し北海道へ。

帯広駐屯地第5旅団創設10周年記念行事、日曜日の南恵庭駐屯地北部方面施設隊創設6周年記念行事が行われますので、今回が展開の機会と考え、足を運びました次第。木曜日の北海道豪雨に少々ひやひやさせられながらも、旅客機は通常運航とのことで、やや安心し北海道へ。

帯広市は道東最大都市、という印象があったのですが人口は釧路市のほうがやや多く、人口も15万ほど、と聞きそのくらいなのか、と当方の知識不足を反省させられたところです。そして想像以上に特急の本数が少なく、数本運休すれば即座に立ち往生、というところにも驚かされました。

帯広市は道東最大都市、という印象があったのですが人口は釧路市のほうがやや多く、人口も15万ほど、と聞きそのくらいなのか、と当方の知識不足を反省させられたところです。そして想像以上に特急の本数が少なく、数本運休すれば即座に立ち往生、というところにも驚かされました。

帯広駐屯地は帯広駅から帯広動物園方面へ4kmほど進んだところにあります。市内は道東の最大規模の都市ということもあり、美味しいものをいただき、雰囲気の良いところで一杯やることもできました。前夜から雨が降り始めましたが、幸いにして朝にはやんでおり、こちらもうれしい。

帯広駐屯地は帯広駅から帯広動物園方面へ4kmほど進んだところにあります。市内は道東の最大規模の都市ということもあり、美味しいものをいただき、雰囲気の良いところで一杯やることもできました。前夜から雨が降り始めましたが、幸いにして朝にはやんでおり、こちらもうれしい。

観閲行進は多少路面が濡れていた方が砂塵がすくない。対して防滴装備を完備すれば、豪雨でも撮影は継続可能です。2006年に東千歳で豪雨に見舞われた際にはその準備が不十分であったため難渋しましたが、2008年の富士総合火力演習夜間演習では装備の充実で豪雨下なんとかなりました。

観閲行進は多少路面が濡れていた方が砂塵がすくない。対して防滴装備を完備すれば、豪雨でも撮影は継続可能です。2006年に東千歳で豪雨に見舞われた際にはその準備が不十分であったため難渋しましたが、2008年の富士総合火力演習夜間演習では装備の充実で豪雨下なんとかなりました。

北海道の駐屯地は広大、という印象がありますが、その通りで正門から式典会場まで徒歩で相応に時間を要しました。どのくらい広いかと問われれば、シャトルバスが駅と式典会場だけではなく駐屯地内だけの巡回バスが運行されていた、といえばその広さがわかるでしょう。

北海道の駐屯地は広大、という印象がありますが、その通りで正門から式典会場まで徒歩で相応に時間を要しました。どのくらい広いかと問われれば、シャトルバスが駅と式典会場だけではなく駐屯地内だけの巡回バスが運行されていた、といえばその広さがわかるでしょう。

撮影機材に300mmF2.8を導入しますと、その表現力の大きさと慣れや技術を必要とするも克服すれば、その能力には依存性を感じるほどですが、長い距離を歩いていますと肩に痛みの違いを実感するほどにこのレンズは重い。

撮影機材に300mmF2.8を導入しますと、その表現力の大きさと慣れや技術を必要とするも克服すれば、その能力には依存性を感じるほどですが、長い距離を歩いていますと肩に痛みの違いを実感するほどにこのレンズは重い。

第5旅団、総合近代化旅団という編成を採っていますが、同じ総合近代化旅団である真駒内の第11旅団は、道都札幌市に司令部を置く駐屯地である関係上、特殊武器防護部隊に余裕を持たせてありましたが、第5旅団は北方領土に近い関係上戦車部隊の規模が大きくなっています。

第5旅団、総合近代化旅団という編成を採っていますが、同じ総合近代化旅団である真駒内の第11旅団は、道都札幌市に司令部を置く駐屯地である関係上、特殊武器防護部隊に余裕を持たせてありましたが、第5旅団は北方領土に近い関係上戦車部隊の規模が大きくなっています。

本土師団や旅団では普通科連隊の一個中隊に軽装甲機動車を装備していますが北海道では装輪走行車がその任務にあたっており、軽装甲機動車は本部管理中隊に装備され、情報小隊にスカウト任務に使われる程度、となっているようでした。本土の連隊にもこの程度の装備はあっていいのだとおもうのですが。

本土師団や旅団では普通科連隊の一個中隊に軽装甲機動車を装備していますが北海道では装輪走行車がその任務にあたっており、軽装甲機動車は本部管理中隊に装備され、情報小隊にスカウト任務に使われる程度、となっているようでした。本土の連隊にもこの程度の装備はあっていいのだとおもうのですが。

驚いたのは式典への来場者の数が千僧の弟3師団祭や守山の第10師団祭と比べ非常に少なかった点で、かなり会場に余裕がありました。第1特科団の北千歳もすいていましたが、その比ではないほどに余裕があり、かなり自由に動き回り、撮影位置を選ぶことができたのは驚きです。

驚いたのは式典への来場者の数が千僧の弟3師団祭や守山の第10師団祭と比べ非常に少なかった点で、かなり会場に余裕がありました。第1特科団の北千歳もすいていましたが、その比ではないほどに余裕があり、かなり自由に動き回り、撮影位置を選ぶことができたのは驚きです。

そして、来場者は望遠レンズを持っている人が少ない、と言いますか一眼レフの所持率が少なく、それよりも遙かに椅子持ち込みのご近所さん達が多いようで、地元の自衛隊駐屯部隊による地元の人たちのための行事、という印象がなかなか良かったところ。

そして、来場者は望遠レンズを持っている人が少ない、と言いますか一眼レフの所持率が少なく、それよりも遙かに椅子持ち込みのご近所さん達が多いようで、地元の自衛隊駐屯部隊による地元の人たちのための行事、という印象がなかなか良かったところ。

一方、シャトルバスをしっかり調べず帯広駅からタクシーにて駐屯地に向かった当方ですが、帯広駅からは運航されていなかったものの、すぐ隣の公共施設の前からシャトルバスが運行されていた、ということを知りました。ご近所の皆さんはいったん帯広駅まで公共交通機関で移動し、そこからシャトルバスをりようした、とのこと。

一方、シャトルバスをしっかり調べず帯広駅からタクシーにて駐屯地に向かった当方ですが、帯広駅からは運航されていなかったものの、すぐ隣の公共施設の前からシャトルバスが運行されていた、ということを知りました。ご近所の皆さんはいったん帯広駅まで公共交通機関で移動し、そこからシャトルバスをりようした、とのこと。

ちなみに東北の某駐屯地祭では式典よりも物産展の方が人気を集めてていまして、式典や観閲行進が始まっても物産展の方が混雑、というところがありましたが、帯広駐屯地祭は来場者のお目当ては軽装甲機動車であり99式自走榴弾砲であり90式戦車だったもよう。

ちなみに東北の某駐屯地祭では式典よりも物産展の方が人気を集めてていまして、式典や観閲行進が始まっても物産展の方が混雑、というところがありましたが、帯広駐屯地祭は来場者のお目当ては軽装甲機動車であり99式自走榴弾砲であり90式戦車だったもよう。

第5旅団は現在南スーダンPKOへ部隊を派遣中で、式典ではオーロラビジョンを利用し現地部隊指揮官からのメッセージを観閲行進開始までの時間を利用して放映していました。人口の少ないこの地域では数百人規模の隊員を派遣する、ということは同郷の仲間を送り出すという印象のようで大事にされているもよう。

第5旅団は現在南スーダンPKOへ部隊を派遣中で、式典ではオーロラビジョンを利用し現地部隊指揮官からのメッセージを観閲行進開始までの時間を利用して放映していました。人口の少ないこの地域では数百人規模の隊員を派遣する、ということは同郷の仲間を送り出すという印象のようで大事にされているもよう。

さて、駐屯地に展開した当方は撮影位置を決めなければなりません、いったん決めてしまいますとほかの方々も会場にやってきますから人口密度が増大し、文字通り身動きが取れなくなる、せっかく帯広まで展開したのですから真剣に検討しなければなりません。

さて、駐屯地に展開した当方は撮影位置を決めなければなりません、いったん決めてしまいますとほかの方々も会場にやってきますから人口密度が増大し、文字通り身動きが取れなくなる、せっかく帯広まで展開したのですから真剣に検討しなければなりません。

総合近代化旅団、ということで観閲行進を主軸に撮影するのか、訓練展示模擬戦を主軸として撮影するか、考えさせられました、その関係で撮影場所が全く条件が異なってきます。しかし、式典会場が縦長でグラウンド面積が大きくはなかった関係で観閲行進を主軸に撮影することに。

総合近代化旅団、ということで観閲行進を主軸に撮影するのか、訓練展示模擬戦を主軸として撮影するか、考えさせられました、その関係で撮影場所が全く条件が異なってきます。しかし、式典会場が縦長でグラウンド面積が大きくはなかった関係で観閲行進を主軸に撮影することに。

式典会場の観閲行進経路は、ややカーブを有していましたので、ここに撮影位置を確保すれば、観閲行進する部隊が向きを変えた瞬間の様子を撮ることができますし、背景に多数の車両を入れて撮影することができます、そしてこの場所はなかなか人が来ないので丹念に撮影位置を1m単位で調整できる。

式典会場の観閲行進経路は、ややカーブを有していましたので、ここに撮影位置を確保すれば、観閲行進する部隊が向きを変えた瞬間の様子を撮ることができますし、背景に多数の車両を入れて撮影することができます、そしてこの場所はなかなか人が来ないので丹念に撮影位置を1m単位で調整できる。

撮影位置を試行錯誤してようやく定めたのですが、二列縦隊の部隊がこの直前の位置で一列に転換するので瞬間的に一れつになった後速度を増す位置にあたり、次から次へとやってきまして、迫力はあるのですがとるのは大変でした。このG-16と同時にEOS7DとEOS50Dをあつかっているのですから。

撮影位置を試行錯誤してようやく定めたのですが、二列縦隊の部隊がこの直前の位置で一列に転換するので瞬間的に一れつになった後速度を増す位置にあたり、次から次へとやってきまして、迫力はあるのですがとるのは大変でした。このG-16と同時にEOS7DとEOS50Dをあつかっているのですから。

しかし、位置取りは正解で満足し訓練展示の撮影位置へ転換しようとした際、驚いたことがあります、訓練展示がカk視される瞬間なのに式典会場関越大中央付近の一般開放地区、その最前列付近にまだ十分余裕があったのです。これは本州では、むしろ旭川や千歳でもありえない、すごい。

しかし、位置取りは正解で満足し訓練展示の撮影位置へ転換しようとした際、驚いたことがあります、訓練展示がカk視される瞬間なのに式典会場関越大中央付近の一般開放地区、その最前列付近にまだ十分余裕があったのです。これは本州では、むしろ旭川や千歳でもありえない、すごい。

こうして最前列からG-16も三脚に据え付け、訓練展示を撮影できるよう転換することができました。大津とかでは移動先が全くあいておらず、守山でも最前列から15mほどほかの方々がつめていて、撮影できずに苦労しましたが、そういういみでは帯広はまた来たい、と堂々と言える。

こうして最前列からG-16も三脚に据え付け、訓練展示を撮影できるよう転換することができました。大津とかでは移動先が全くあいておらず、守山でも最前列から15mほどほかの方々がつめていて、撮影できずに苦労しましたが、そういういみでは帯広はまた来たい、と堂々と言える。

他方、訓練展示の規模は少々小さかったです、真駒内はもちろん、海田市や相馬原に善通寺といったほかの旅団行事と比べても、戦車1両、装甲車3両、榴弾砲2門、小規模でしかもりゅう弾砲は空包射撃を行いませんでした。これは部隊縮小改編と関係しているので、帯広ではこれが限界、と後で聞きましたが残念です。

他方、訓練展示の規模は少々小さかったです、真駒内はもちろん、海田市や相馬原に善通寺といったほかの旅団行事と比べても、戦車1両、装甲車3両、榴弾砲2門、小規模でしかもりゅう弾砲は空包射撃を行いませんでした。これは部隊縮小改編と関係しているので、帯広ではこれが限界、と後で聞きましたが残念です。

こうして一連の撮影を終えました。帯広駐屯地には第1対戦車ヘリコプター隊も駐屯していますのでAH-1Sの大編隊を期待したのですが1機も参加がなく、地上展示もありません。観閲行進はすごかったのですが、訓練展示模擬戦の規模とAH-1Sについては、来年度参加規模が大きくなればな、と思いつつ撤収しました。

こうして一連の撮影を終えました。帯広駐屯地には第1対戦車ヘリコプター隊も駐屯していますのでAH-1Sの大編隊を期待したのですが1機も参加がなく、地上展示もありません。観閲行進はすごかったのですが、訓練展示模擬戦の規模とAH-1Sについては、来年度参加規模が大きくなればな、と思いつつ撤収しました。

北大路機関:はるな

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

大阪第一空港として由緒正しい歴史を誇る八尾駐屯地、その創設60周年と中部方面航空隊創設52周年記念行事、先週の今津駐屯地祭の降雨を忘れさせるような秋空のもと、AH-1SやUH-1J7にAH-64DやUH-60JAが加わり、祝賀飛行と訓練展示の災害派遣展示と模擬戦闘が展開されました。

大阪第一空港として由緒正しい歴史を誇る八尾駐屯地、その創設60周年と中部方面航空隊創設52周年記念行事、先週の今津駐屯地祭の降雨を忘れさせるような秋空のもと、AH-1SやUH-1J7にAH-64DやUH-60JAが加わり、祝賀飛行と訓練展示の災害派遣展示と模擬戦闘が展開されました。 駐屯地祭ののち、最寄りの志紀駅の7駅となりが法隆寺駅とのことで当然立ち寄り、その後全く関係ないのですが馴染みのお店に二軒立ち寄り先ほど帰宅しました次第、少々筆がおぼつかないところではありますが、本日は取り急ぎご報告までに。

駐屯地祭ののち、最寄りの志紀駅の7駅となりが法隆寺駅とのことで当然立ち寄り、その後全く関係ないのですが馴染みのお店に二軒立ち寄り先ほど帰宅しました次第、少々筆がおぼつかないところではありますが、本日は取り急ぎご報告までに。