松島地区は、南砺市役所の東約9km、南砺市役所井波市民センターの南東側の地区です

地区は旧井波城の城域でしたので、地区内には観光施設が多数存在します

南砺市役所井波市民センターの西側「京願町」信号を南へ、県道27号線です

約600mの交差点南西側に観光用有料 駐車場が有ります

駐車場が有ります

井波交通広場観光案内所前の観光案内板です

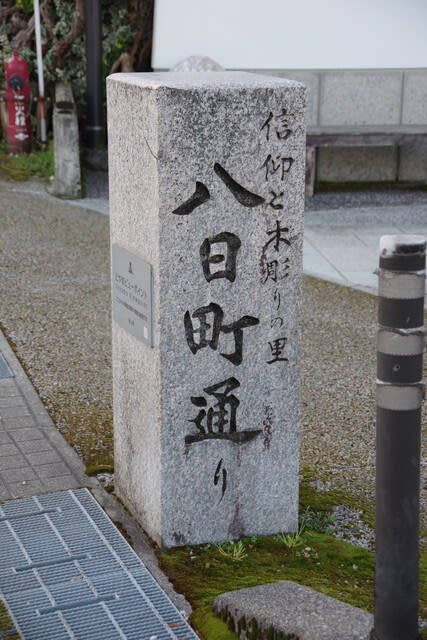

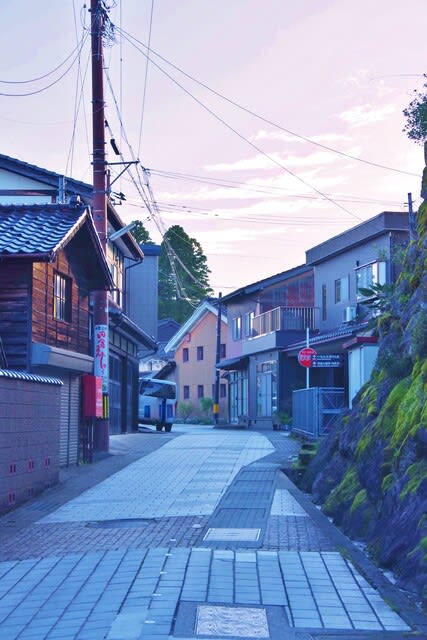

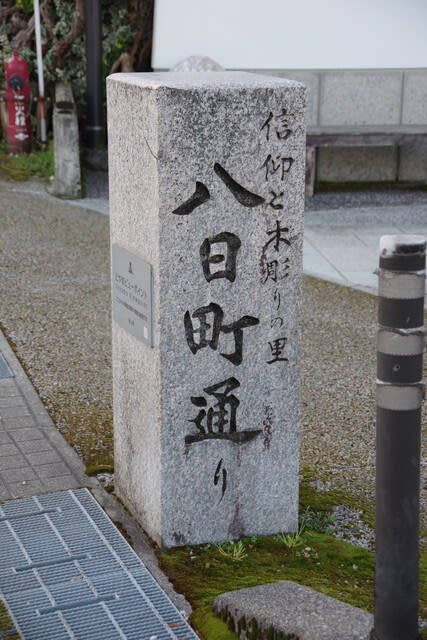

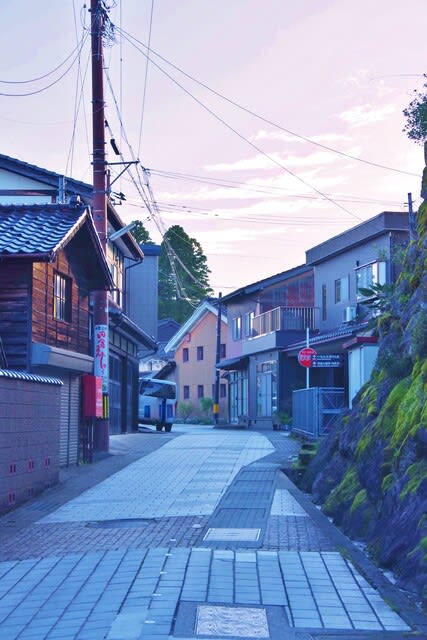

八日町通りを南東へ向かいます

瑞泉寺への参道です

突き当り右手には大きな石垣に囲まれた「瑞泉寺」の山門です、かつて一向一揆の拠点だった言わば元の井波城址です

ここは瑞泉寺の境内石垣沿いに北東側へ石畳の道路を進みます

分かれ道です、左がこの後に行く予定の「松島の大杉」・斜め左が「松島古城公園」です

案内図です

斜め右の緩い石段が北西向きの井波八幡宮参道です

鳥居です

手水舎です

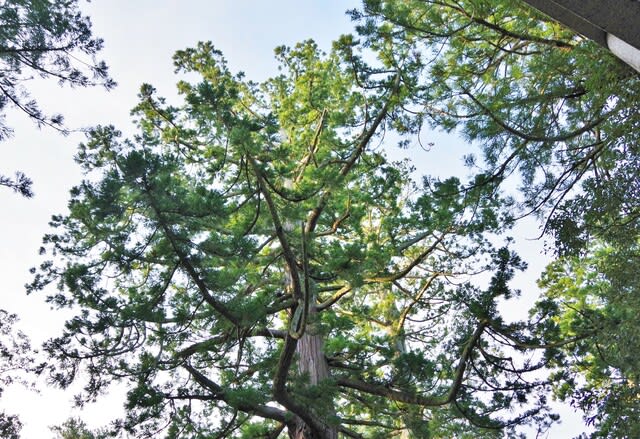

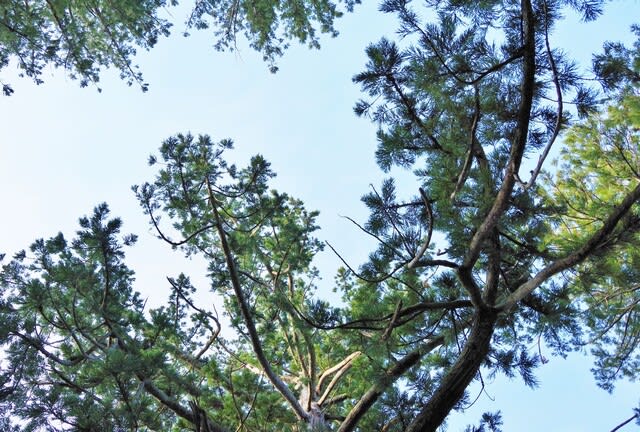

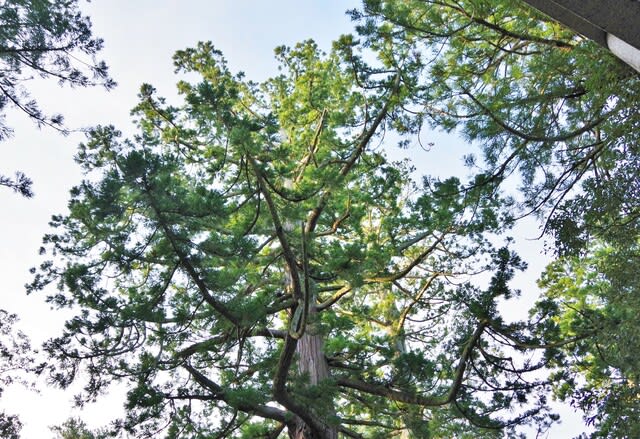

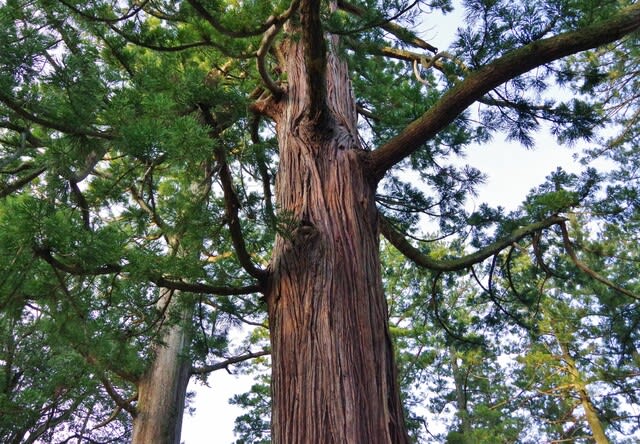

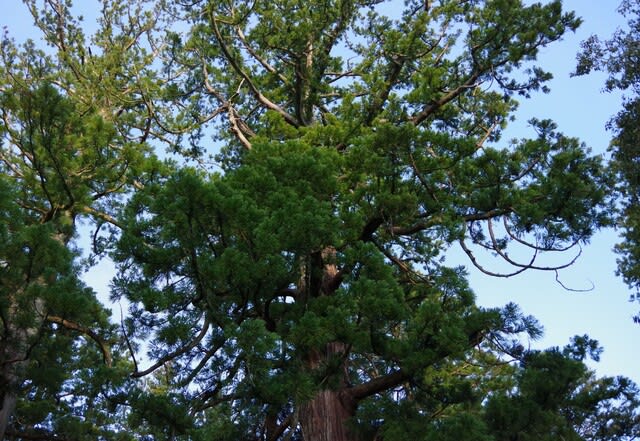

参道右手にが目的の大杉です

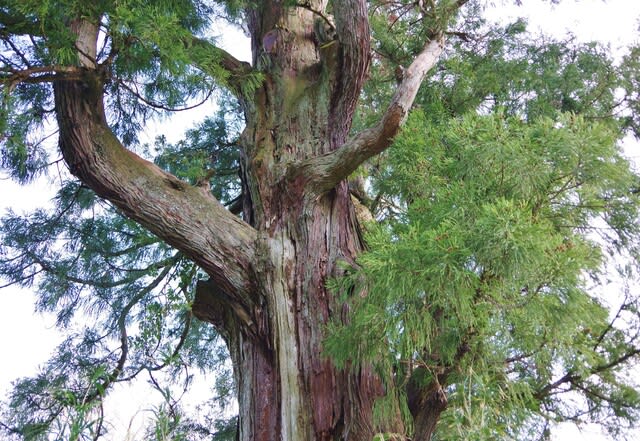

北側から、注連縄の巻かれた御神木です

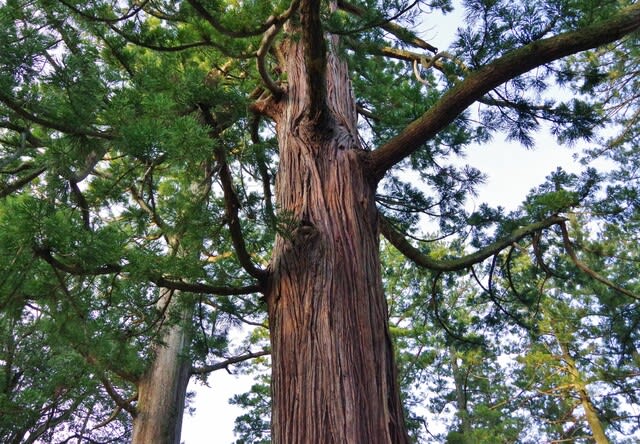

幹には「地域に残したい巨木・名木100選 八幡宮の大杉」のプレートが掛かります

北東側から、目通り幹囲5.9mの巨木です

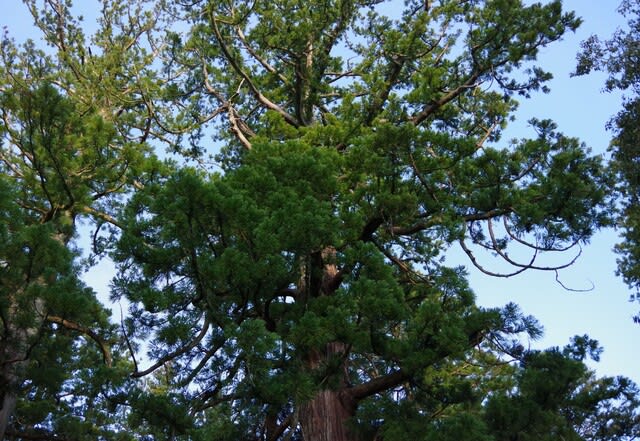

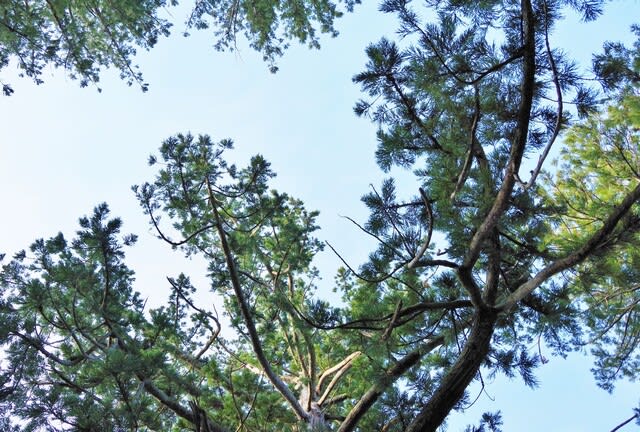

東側の拝殿前参道から

拝殿南側の南東側から見ました

拝殿です、境内がかつての井波城本丸のようです

本殿です

本殿東側の石垣の上には蚕堂です

説明版です

建造物 井波の蚕堂

平成15年11月27日

南砺市指定文化財

幕末に建立された蚕堂は当時の地場産業、そして井波堂塔建築の特徴をのこす貴重な建造物である。

江戸時代の中頃に「町第一の商売」として営まれた井波町の蚕産業は、明治を迎えて全国的に販路を拡大して発展をとげていった。

文久元年(1861)に蚕種を営む町の業者たちが、蚕神を祀り、蚕の霊を鎮めるため、現在地に一間社切妻造の総ケヤキの蚕堂を建立した。

井波の拝領地大工の系列にある松井角平12代の恒久が棟梁となって施工した。

当初のこけら葺屋根は後世の修理で銅板葺となった。

向拝を唐破風として前側を広く開放するなど特色ある神社の小堂構造がみられる。また、細部にわたる精密な施工と、木組みの技法にも優れた技をみることができる。さらに脇障子の精巧な半肉彫りの彫刻にも、幕末期の井波堂塔建築、井波彫刻の見事さがのこる。

両妻には蚕に関わる中国故事の馬の彫刻、正面向拝にクワの木彫りがあり、唐破風の飾り金具の彫金などにも、養蚕の社にふさわしい装飾がある。

明治40年、風害による修理が行なわれ、昭和60年に覆屋が設けられた。

平成16年4月 南砺市教育委員会

境内を北へ出ると直ぐ右手に綽如上人瑞泉寺創立之霊跡「臼浪水」です

門を入ると左手に井戸です

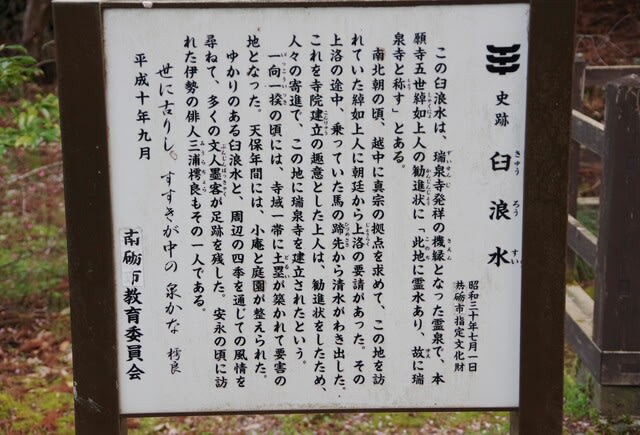

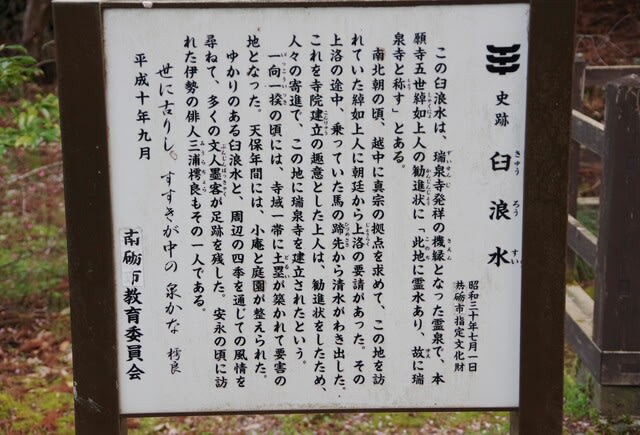

説明版です

史跡 臼浪水

昭和30年7月1日

砺波市指定文化財

この臼浪水は、瑞泉寺発祥の機縁となった霊泉で、本願寺5世綽如上人の勧進状に「此地に霊水あり、故に瑞泉寺と称す」とある。

南北朝の頃、越中の真宗の拠点を求めて、この地を訪れていた綽如上人に朝廷から上洛の要請があった。その上洛の途中、乘っていた馬の蹄先から清水が湧き出した。これを寺院建立の趣意とした上人は、勧進状をしたため、人々の寄進で、この地に瑞泉寺を建立されたという。

一向一揆の頃には、寺城一帯に土塁が築かれて要塞の地となった。天保年間には、小庵と庭園が整えられた。

ゆかりのある臼浪水と、周辺の四季を通じての風情を尋ねて、多くの文人墨客が足跡を残した。安永の頃に訪れた伊勢の俳人三浦樗良もその一人である。

「世に古りし すすきが中の 泉かな 樗良」

平成10年9月 南砺市教育委員会

井戸には水がいっぱいに湧いています

奥側にも井戸があるようです

綽如上人瑞泉寺創立之霊跡の霊殿です

では、次は「松島の大杉」です

2024・4・12・6・20

地区は旧井波城の城域でしたので、地区内には観光施設が多数存在します

南砺市役所井波市民センターの西側「京願町」信号を南へ、県道27号線です

約600mの交差点南西側に観光用有料

駐車場が有ります

駐車場が有ります

井波交通広場観光案内所前の観光案内板です

八日町通りを南東へ向かいます

瑞泉寺への参道です

突き当り右手には大きな石垣に囲まれた「瑞泉寺」の山門です、かつて一向一揆の拠点だった言わば元の井波城址です

ここは瑞泉寺の境内石垣沿いに北東側へ石畳の道路を進みます

分かれ道です、左がこの後に行く予定の「松島の大杉」・斜め左が「松島古城公園」です

案内図です

斜め右の緩い石段が北西向きの井波八幡宮参道です

鳥居です

手水舎です

参道右手にが目的の大杉です

北側から、注連縄の巻かれた御神木です

幹には「地域に残したい巨木・名木100選 八幡宮の大杉」のプレートが掛かります

北東側から、目通り幹囲5.9mの巨木です

東側の拝殿前参道から

拝殿南側の南東側から見ました

拝殿です、境内がかつての井波城本丸のようです

本殿です

本殿東側の石垣の上には蚕堂です

説明版です

建造物 井波の蚕堂

平成15年11月27日

南砺市指定文化財

幕末に建立された蚕堂は当時の地場産業、そして井波堂塔建築の特徴をのこす貴重な建造物である。

江戸時代の中頃に「町第一の商売」として営まれた井波町の蚕産業は、明治を迎えて全国的に販路を拡大して発展をとげていった。

文久元年(1861)に蚕種を営む町の業者たちが、蚕神を祀り、蚕の霊を鎮めるため、現在地に一間社切妻造の総ケヤキの蚕堂を建立した。

井波の拝領地大工の系列にある松井角平12代の恒久が棟梁となって施工した。

当初のこけら葺屋根は後世の修理で銅板葺となった。

向拝を唐破風として前側を広く開放するなど特色ある神社の小堂構造がみられる。また、細部にわたる精密な施工と、木組みの技法にも優れた技をみることができる。さらに脇障子の精巧な半肉彫りの彫刻にも、幕末期の井波堂塔建築、井波彫刻の見事さがのこる。

両妻には蚕に関わる中国故事の馬の彫刻、正面向拝にクワの木彫りがあり、唐破風の飾り金具の彫金などにも、養蚕の社にふさわしい装飾がある。

明治40年、風害による修理が行なわれ、昭和60年に覆屋が設けられた。

平成16年4月 南砺市教育委員会

境内を北へ出ると直ぐ右手に綽如上人瑞泉寺創立之霊跡「臼浪水」です

門を入ると左手に井戸です

説明版です

史跡 臼浪水

昭和30年7月1日

砺波市指定文化財

この臼浪水は、瑞泉寺発祥の機縁となった霊泉で、本願寺5世綽如上人の勧進状に「此地に霊水あり、故に瑞泉寺と称す」とある。

南北朝の頃、越中の真宗の拠点を求めて、この地を訪れていた綽如上人に朝廷から上洛の要請があった。その上洛の途中、乘っていた馬の蹄先から清水が湧き出した。これを寺院建立の趣意とした上人は、勧進状をしたため、人々の寄進で、この地に瑞泉寺を建立されたという。

一向一揆の頃には、寺城一帯に土塁が築かれて要塞の地となった。天保年間には、小庵と庭園が整えられた。

ゆかりのある臼浪水と、周辺の四季を通じての風情を尋ねて、多くの文人墨客が足跡を残した。安永の頃に訪れた伊勢の俳人三浦樗良もその一人である。

「世に古りし すすきが中の 泉かな 樗良」

平成10年9月 南砺市教育委員会

井戸には水がいっぱいに湧いています

奥側にも井戸があるようです

綽如上人瑞泉寺創立之霊跡の霊殿です

では、次は「松島の大杉」です

2024・4・12・6・20