あけましておめでとうございます

一昨年までは地元神社の新年参りは、ほとんどしたことがありませんでしたが、

昨年からコロナの影響もあり参拝するようにしました。

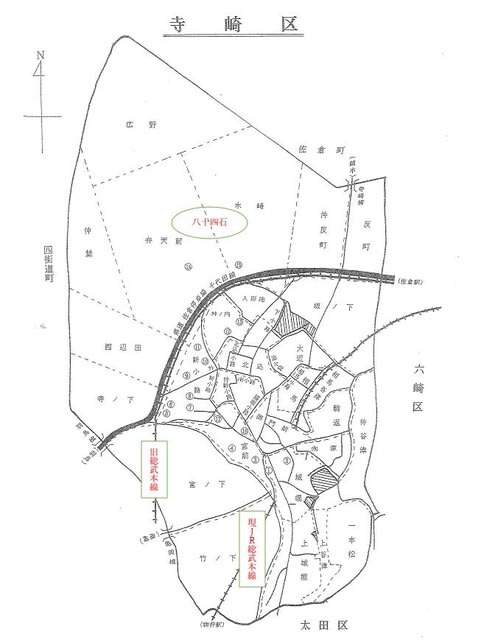

ここ寺崎地区には、四つの神社、二十数カ所に及ぶの祠(ほこら) があります。

この祠ですが、かつて三十ほどあったそうです。

そのうちの二社をお参りしました。

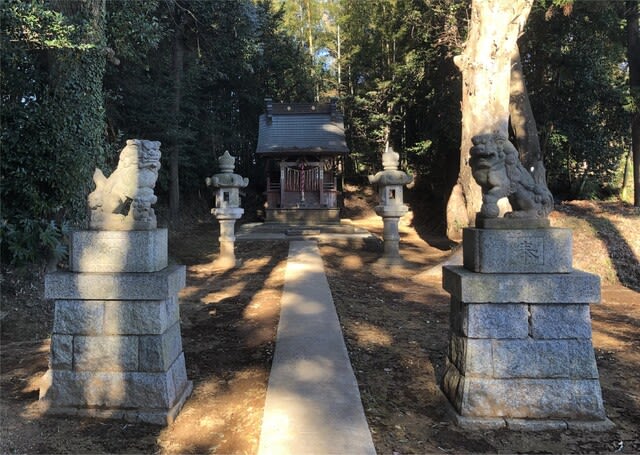

この神社は主に家内安全・病気平癒・海運・出世祈願する産土(うぶすな)神を祀った南六所神社です。

こちらは氏神様(うじがみさま)が祀られた神明神社です。

五穀豊穣・商売繁盛・家内安全・学業成就などに御利益があるとされています。

家内安全、五穀豊穣、病気平癒そして早期のコロナ収束を祈願しました。

この神明神社を西(左)方向に進むと、前に紹介しました密蔵院薬師堂があります。

現在の薬師堂は昨年11月中旬から改修工事が始まり、いまは屋根部分の作業中で、

全体を完了するのは今年の9月までの予定となっています。

足場と覆いでお堂の外観を感じとることができません。

細部にわたり足場が組まれているため、内部もわずかしか様子をうかがい知ることができません。

ざぞ手間がかかる作業なのでしょう。

(参考)改修工事前の薬師堂

さらに薬師堂を過ぎた場所(画像中央)には、富士山を模したといわれる高台があります。

草がチョット伸びてしまってるのでイメージがつかめないかな?

この高台は、周辺の地域の中で最も高いといわれる地のようです。

そして頂には浅間様が祀られています。ここからの眺望は意外といいですよ。

北の方向には筑波山を望めます。

これは西方向、中央には富士山が・・・残念ながら雲でうっすらとしか見えませんが、

快晴の時にはハッキリときれいに見ることができます。

そして南の方角にはJR総武本線が見えます。

いまではこの鉄道区間「モノサク」といわれる鉄道写真家のメッカとなっていて、

多くの撮り鉄さんが訪れるポイントになっているんです。

この総武本線は寺崎隧道(トンネル)ができる前の昭和43年までは、

ここ寺崎の山すそを迂回して、単線の線路を蒸気機関車やディーゼル車が走っていました。

こんなのどかな我が村です。薬師堂の改修工事が完了しましたら是非いらしてください。