桜餅に関東風と関西風があるなんて知らんかった。

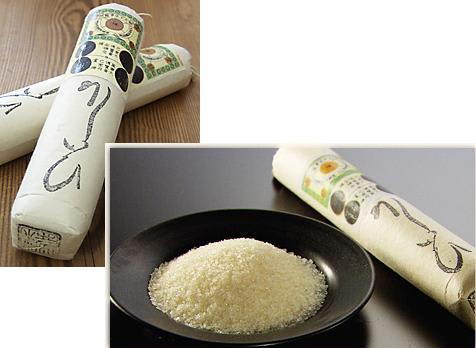

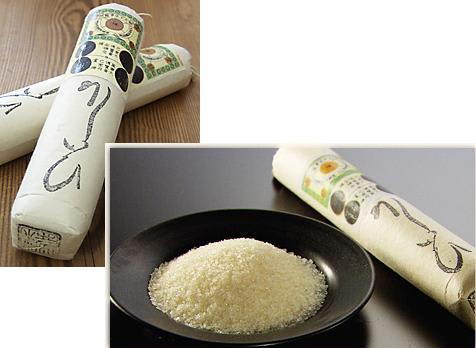

関西では、桜餅に使われるもち米は、正確には「道明寺または道明寺粉」といいます。

もち米を一度蒸して乾燥させたものを粗く砕いたもので、

道明寺粉の由来は大阪は藤井寺にある道明寺からきています。

一方、関東系は長命寺桜餅

あんを包む餅は練った小麦粉を銅板でクレープ風に薄く焼かれてあります。

道明寺にはこの道明寺糒(どうみょうじほしい)が売られていました。

しかし自分で桜餅を作ることはないので見てただけ。

野中寺へと行く途中の和菓子店青木松風庵で、桜餅と鶯餅を1個づつ買い、

そして野中寺僧坊で前栽を眺めながらあっという間に完食。

「青木松風庵 桜餅 鶯餅」で検索したら見つかったのが最初の画像です。

道明寺糒(どうみょうじほしい)

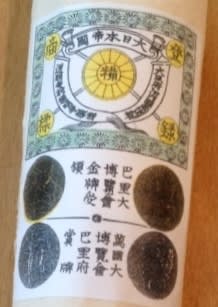

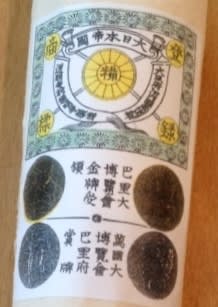

紙紐で口が絞められた筒状の分厚い和紙のパッケージのラベルには

「大日本帝国、道明寺製造、登録商標」

「巴里大博覧会金牌受賞」

「巴里大博覧会金牌受賞」

1900年のフランスで開催されたパリ万博へ出品して、金賞獲得!

「ほしいひ」の文字は豊臣秀吉の文字だそうです。

道明寺糒(ほしい)の起源、道明寺ウェブサイトより引用

菅原道真公の伯母上が、この寺に住んで居られ、道真公が築紫に左遷された後、毎日、伯母の覚寿尼が九州に向ってお供へされたご飯のおさがりを、分かち与へたが、これをいただくと病気がなほるといふのが評判となり、希望者が多くなるにつれてあらかじめ乾燥、貯蔵するようになったのが糒のはじまりで、千年以上前の事です。

「ほしい」は純粋のもちごめを二日間水につけて、のち、むしあげ屋内で十日程乾燥し、のち二十日程天火で干してから石ウスにかけて仕上げます。

和紙の袋の上の「ほしいひ」の文字は豊臣秀吉の文字です。

江戸時代には金裡、将軍家に献納したのち、諸侯の求めに応じて少量づつわかつていたが明治以後は一般民間にも販売するようになりました。

寒中に作つてあり幾年をすごしても変質、変色せず、昔は軍糧にしたもので行軍、山登りなどには欠くことの出来ないものです。

道明寺は黎明期の大和朝廷の有力豪族、土師(はじ)氏の根拠地であり、

「糒」の備蓄に関わり大きな力を保持していたと言われています。

像高98cm

像高98cm

国宝の木造十一面観音立像は、秘仏で18日には開扉されます。

平安時代初期、9世紀の菅原道真公作。

カヤ材の一木造で、彩色を施さない素地仕上げ

東日本大震災は、869年貞観地震の再来 といわれます。

菅原道真公は845年生まれで、貞観元年(859年)元服。

貞観12年(870)方略試(高等文官試験)に合格。

若き菅原道真が受験した貞観12年の高等文官試験には「地震を論ぜよ」という問題があったそうです。

貞観地震の9年後878年に関東南部で発生した大地震

菅原道真らが編纂 した『日本三代実録』にはこの地震の被害が記されています。

詳しくは→こちらでどうぞ

西日本では

貞観10年(868年)播磨地震(山崎断層を震源とする地震)

仁和3年(887年)仁和地震(南海地震、M 8.0~8.5)

関西では、桜餅に使われるもち米は、正確には「道明寺または道明寺粉」といいます。

もち米を一度蒸して乾燥させたものを粗く砕いたもので、

道明寺粉の由来は大阪は藤井寺にある道明寺からきています。

一方、関東系は長命寺桜餅

あんを包む餅は練った小麦粉を銅板でクレープ風に薄く焼かれてあります。

道明寺にはこの道明寺糒(どうみょうじほしい)が売られていました。

しかし自分で桜餅を作ることはないので見てただけ。

野中寺へと行く途中の和菓子店青木松風庵で、桜餅と鶯餅を1個づつ買い、

そして野中寺僧坊で前栽を眺めながらあっという間に完食。

「青木松風庵 桜餅 鶯餅」で検索したら見つかったのが最初の画像です。

道明寺糒(どうみょうじほしい)

紙紐で口が絞められた筒状の分厚い和紙のパッケージのラベルには

「大日本帝国、道明寺製造、登録商標」

「巴里大博覧会金牌受賞」

「巴里大博覧会金牌受賞」1900年のフランスで開催されたパリ万博へ出品して、金賞獲得!

「ほしいひ」の文字は豊臣秀吉の文字だそうです。

道明寺糒(ほしい)の起源、道明寺ウェブサイトより引用

菅原道真公の伯母上が、この寺に住んで居られ、道真公が築紫に左遷された後、毎日、伯母の覚寿尼が九州に向ってお供へされたご飯のおさがりを、分かち与へたが、これをいただくと病気がなほるといふのが評判となり、希望者が多くなるにつれてあらかじめ乾燥、貯蔵するようになったのが糒のはじまりで、千年以上前の事です。

「ほしい」は純粋のもちごめを二日間水につけて、のち、むしあげ屋内で十日程乾燥し、のち二十日程天火で干してから石ウスにかけて仕上げます。

和紙の袋の上の「ほしいひ」の文字は豊臣秀吉の文字です。

江戸時代には金裡、将軍家に献納したのち、諸侯の求めに応じて少量づつわかつていたが明治以後は一般民間にも販売するようになりました。

寒中に作つてあり幾年をすごしても変質、変色せず、昔は軍糧にしたもので行軍、山登りなどには欠くことの出来ないものです。

道明寺は黎明期の大和朝廷の有力豪族、土師(はじ)氏の根拠地であり、

「糒」の備蓄に関わり大きな力を保持していたと言われています。

像高98cm

像高98cm国宝の木造十一面観音立像は、秘仏で18日には開扉されます。

平安時代初期、9世紀の菅原道真公作。

カヤ材の一木造で、彩色を施さない素地仕上げ

東日本大震災は、869年貞観地震の再来 といわれます。

菅原道真公は845年生まれで、貞観元年(859年)元服。

貞観12年(870)方略試(高等文官試験)に合格。

若き菅原道真が受験した貞観12年の高等文官試験には「地震を論ぜよ」という問題があったそうです。

貞観地震の9年後878年に関東南部で発生した大地震

菅原道真らが編纂 した『日本三代実録』にはこの地震の被害が記されています。

詳しくは→こちらでどうぞ

西日本では

貞観10年(868年)播磨地震(山崎断層を震源とする地震)

仁和3年(887年)仁和地震(南海地震、M 8.0~8.5)

ほんと昔からあるものとか人には、いわれ・因縁みたいなものがあるんですね。きっと自分の名前にも親がつけたにせよ、そういういわれや因縁があって、それを伝え受け継ぐことなんでしょうね。この道明寺糒も太陽、空気、水、人の手が十分に加わり、病気も治ったっていうのも分かるような気がします。。。この糒で自然の力を伝えたかったのでしょうね。。。

あれが糒(ほしい)ですって。

鎌倉時代ぐらいから糒といわれるようになったそうで、それまでは干し飯でした。

昔懐かしい岩おこしもこれのお菓子バージョンらしいですよ。

この道明寺で作られた道明寺糒は天然もので庭に干して作るから、わらクズとかも混じってるとか。

この年になっても、まだまだ知らんこといっぱいありますねー

桜の葉で包む餅は江戸発祥で、桜餅。

道明寺粉を使った関西版桜餅を道明寺餅という。

ちゃんと区別されてて、関東のほうがわかりやすいかも。

しかし関西圏で暮らしていると、長命寺桜餅にであうことはまずないです。

お味はどんなかぁ~

あいこさんはどちらがお好きですか?

藤井寺も超、今気になってます。

十一面さんの瓶もかなり私には密接したテーマです。最近お薬師さんのお守りの夢見たばかりなんでこの瓶、お薬師さんが持っている物と由来は似ていないのか?なあと。お花持っているよりも。

あっそうか、植物にも薬効果ありますね!

なんか分かった気がします。桜もちの葉っぱの塩漬けですし、長命寺のは一枚どころではないんですよね。東京にも藤井寺の何かが繋がってきているといいなあと。近江の長命寺も調べたばかりです、私の苦手な方がいるのが発覚したばかり。東京の方は徳川さんが関係します。

個人的には藤井寺に蔵王権現がいたら全て繫がるようにも。そのためには狭い谷と高い山の地形が必要ですね。調べてみます。8720

今回もランキングから見た記事ですけど牽引者は誰なんでしょうか?お礼を言いたいくらいです。

で藤井さんの対戦相手が佐々木さんここが超気になってます。どっちが将棋との縁が強いのか。

神と仏の違いのようにも若干思います。

ルーツは同じように思うのでこの時期だけでのヒントにはなりそうですね。

八幡信仰についても応神天皇についてもヒントになりそうです。8743

藤井寺の葛井寺のところでも書きましたが、ふじを藤と葛という漢字で表記されます。

道明寺粉は、もち米を一度蒸して乾燥させたものを粗く砕いたもので葛とは違いますけど、気になってるので再度記しておきます。

昭和天皇は崩御される前の闘病中、食べられなくなっても吉野葛だけで命を永らえておられたそうです。

なんか葛ってすごいパワーあるんだなと、それにしてはクズってあまりいい意味持たない音だし、わけありそうですね。

で音については、またヒントもらいましたよ。

クズって濁るのは個人的には大歓迎です。

でこれちょっと相性合わない方で考えるとクスッて綺麗な音にしちゃいそう。すると楠ってパターンに早変わりしそうですよね。

今楠ってハマってまして熱海と伊豆伊東と近江とで薬師関係で妄想しております。

葛は、藤にも蛇にも色々と変遷してそうですけど楠もあるような気がしますよ。

昭和天皇にあやかり、葛注目です。

関東だとこの前用事で行った所に葛西囃子の関係の碑がありました。前々からうちの関係でも葛西氏は注目してます。でレジェンドもいますね!

一時葛付く地名全国で探したなあ。音が良くなくて変えられて見えなくなってるけど大昔からの何かありそうな葛注目です。音通りにして二文字にすると久津かなぁ?津久井湖辺りも相当古そうなんで関係あると神奈川と大阪も多摩川で繋がるかもしれませんね。2614

インフルエンザとかに羅患されたのかしらとか案じてました。

節分前日以来ということは、りひとさんならではの節分の季変わりを忌避されてたのかしら。

うちの長男は、杉並区から横浜へこの連休に引っ越ししましたが、地図見てたらほぼ南南東へのいどう、今年の恵方なのでよかったと思ってました。

さて、くず餅は本葛を使ってるのは高級です。

夏場によく口にする水まんじゅうもきっと普及品にはほとんど入ってないのかもしれませんね。

宇陀には森野旧薬園、薬草料理の大願寺とかありまして、吉野葛の本場です。

http://blog.goo.ne.jp/goo3820/e/958db3602eec95fc43b226a7864b801d

http://blog.goo.ne.jp/goo3820/e/55097c162ed95b95a759943c2355f39a

ふふふ神奈川県ですね。妄想ふくらみます。

この前なにか考えていて、あっそうか!〜はクスで楠に繋がるんだあって?葛も以前感じたんでしたけど記事コメントみてなんだっけなあ?ってね。

で今コメントを書いていてクスって入れたらなんと一番最初に変換出てきたのが薬の字。

そうクス氏って方が古代にいたら薬関係の知識あった方なんではないかな?と。

で近江に古代いたのは丹波氏(ファミリーヒストリーで知ったんですけど医療分野で大事な一族でしたよ。)辺りに絡んでくるのかなあ?と。

山岳信仰にも通じる自然由来の知識を持っていたならばクス部とかクス氏みたいで本来は濁点ありのクズって可能性も。もちろん葛自体にそういう効果お乳ですから銀杏にも通じる子育て的な信仰の要素も感じますね。

ちょうど薬氏を閃いた後なのでちょっと深読みします。お水もお湯も木や植物も知識さえあればいい効果はありますもん。

お薬師さまが昔あったとか地名があるとかそんな関係を想像しますね。薬関係では石で砕いたり粉にしたりとそんな制作工程もありますから石の一族ももちろん関係あるでしょうね。粉って聞くと結構巫覡的で信念持った男気質の一族を勝手にイメージしてしまいます。ちょっと気になったタイミングなのでコメントしておきますね。

横浜ちょっと気になりますね〜。1094