ジョン・フランケンハイマーとロバート・マリガン。両者ともに好きな監督である。

フランケンハイマーは『グランプリ』『ブラックサンデー』、

マリガンは『アラバマ物語』『おもいでの夏』(ジェニファー・オニールがとてもきれいだった)で興味を持った。

これらは映画史に残る名作。一方で、マイナーだが出色に異色作を残している。

フランケンハイマーなら『セコンド』、マリガンなら『悪を呼ぶ少年』や『レッドムーン』。

それぞれ怖い映画である。

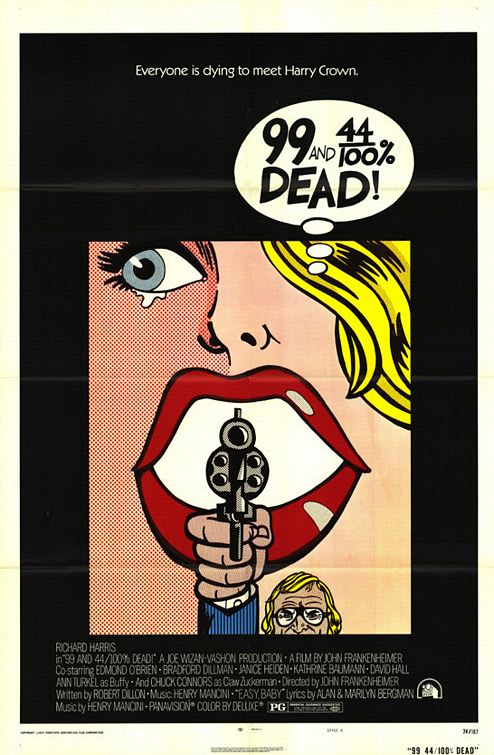

上の二枚のポスターは、

順に、フランケンハイマーの『殺し屋ハリー/華麗なる挑戦』と、マリガンの『秘密組織/非情の掟』。

この二本が二本立てで収録されたDVDで海外で発売されている。『殺し屋ハリー』の方は、もうすぐスティングレイから日本からもDVDが出るが、しかし『秘密組織/非情の掟』の方は出そうにないだろう。

ポスターを見ての通り、渋く、うらぶれた色気を発散した映画である。いかにも70年代的なアメリカ映画であり、場末の映画、つまり出来不出来をこえて「これが映画だ」という「雰囲気」を持ったアメリカ映画である。

大統領の暗殺、ベトナム戦争、国内で頻発する暴動、この時代のアメリカは疲れきっている。

そして、「疲れたアメリカ」はとても魅力的なのである。

そもそもアメリカはハードボイルドの国であり、ハードボイルドの魅力のひとつは「タフ」と「疲弊」の混濁である。疲れきって非情になるのは、残酷だからでも冷酷だからでもなく、そう「なるしかない」という切なさである。

その切なさのなかから「渋さ」が滲みだしてくるのだ。

『秘密組織』の映像にはそんな空気感が充満している。

夜中のテレビで放送しているのを偶然に見つけて、ぼんやり朝まで観てしまいたいような映画である。

映画には「これが映画だ」というものと「映画っぽい」ものとがある。

例えば、この映画の脚本家はエリック・ロス。

『フォレスト・ガンプ』の人だが、個人的にはこの大作は後者に属する。

映画であること以上の「何か」になることを望んでおり、そういう物欲し気さがよくない。

一方『秘密組織/非情の掟』は「ただの映画」である。つまり前者である。

どこまでも映画でしかなく、それ以上でも、以下でもない。

そこから「映画」の「魂」が屹然と立ち上がってくる。

マリガンは映画史に残る名作『アラバマ物語』で有名である。

しかし『秘密組織』のような作品も残しているところに、「映画監督」として信用に足る「何か」大切な「肝」が潜んでいるのかも知れない。

映画は華やかなものと思われているが、観客にとっての本質、決して華やかなじゃないはずだ。

それは「華やかに生きることのできない大衆」が観る安価の娯楽である(日本は結構高いが)。

かつて、映画を観ることで「華やかさを仮想体験」した時代があった。

その最盛期は大恐慌時代。ウディ・アレンの『カイロの紫のバラ』に描かれた通り。

もしくは、その夢から生まれた悲劇を描いた、シドニー・ポラックの『ひとりぼっちの青春』に描かれた通り。

だが、七〇年代になるとちょっと事情が違う。

映画はいなおっている。いなおって着飾ることをやめ、素っ裸になってる。

それはケネディ大統領やキング牧師が暗殺され、ベトナムが泥沼化し、

カウンターカルチャーの敗北色が濃厚になった時代の、「なるしかない」といういなおりだったかもしれない。

その裸は、ちょっとみっともない。きれいではない。そこがいい。

それを見せる心意気にしびれる。その覚悟の美しさが泣かせるのだ。

そういうところが、「さすがにそこまでは出来ない」という、半いなおりの観客の魂に染みてくる。

僕が一番映画を観たのは、一人でいたいことの多い時期だった。

七〇年代に多く作られた寂れたような映画や映画館は、そんな半端者に力を与えてくれたのだろう。

これらの「映画」は、「意味にとらわれた言葉」を使わずに、人生の何たるかを無言のうちに語っていたのである。

この精神性。その色気。これが七〇年代に作られた多くの映画を神話的な存在にしている。

主演のジェイソン・ミラーは『エクソシスト』でカラス神父を演じたあの名優。

あの深い哀しみをたたえたような、忘れがたい眉から眼の表情。あの背中。素晴らしい。

共演は、ボー・ホプキンス。サム・ペキンパー一家の若手、

『アメリカン・グラフィティ』のファラオ団のあのリーダー。

女優はリンダ・ヘイズ。『コフィー』や『ローリング・サンダー』のあのB級な雰囲気が印象に残るひと。

映画本編を観ていただければ分かるが、実にカメラが素晴らしい。

撮影はジョーダン・クローネンウェス。

あの『ブレードランナー』『ストップ・メイキング・センス』の光を生みだしたカメラマン。

なぞの眼鏡が、とてもよく似合うリチャード・ハリスは、僕がはじめて好きになった俳優。

その作品は、七六年の『カサンドラ・クロス』。『マッドボンバー』のチャック・コナーズも顔を見せる。

スチルではまるで分からないが、映画はポスターが示すごとくポップアートのようにカラフルである。

キッチュな笑いとバイオレンスが融合して、なんともしれない怪昧を醸しだす。