技術担当者です。

バサーズが神上沼で活動を始めてからもうすぐ1年になります。

そろそろ、活動で得てきたデータをまとめようではないか

とりあえず、ボチボチっとデータをまとめてアップしていきます

まず、今回はデータまとめの基礎中の基礎!『体長組成』です。

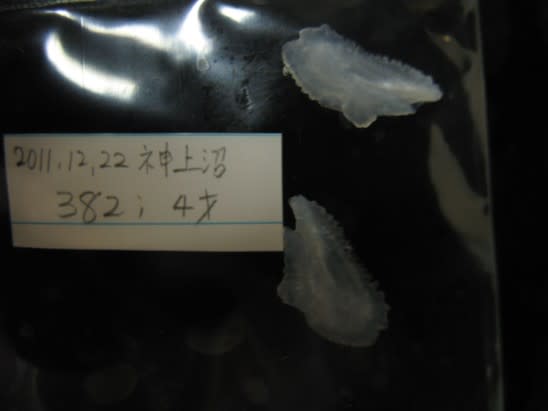

体長組成とは、捕れた魚の体長(上あごの先端から脊椎骨の末端までの長さで尾びれは含まれない)を頻度ごとにまとめたものです。

つまり、どんな大きさの魚が多くいるのか、を示すものです。

「体長」ですので、普段釣り人が使っている「全長」より小さくなっています。

ちなみに、体長で380㎜というと、全長では450mmくらいです。

まずはオオクチバス(n=534)←この「n」というのは、データの基になった個体数のことです。つまり、オオクチバスは534尾からこの体長組成表が作られているっていうことです。

110~130mmの0~1歳魚が多くいます。

でも、350mmを超える大きな魚も捕れています

次に、ブルーギル(n=777)

70~90㎜の大きさのブルーギルが多いです

この大きさでも、卵を持っています。

調査をしてみると、一見しただけでは分からないことが分かってくるので楽しいです。

「神上沼にはそんな大きさの魚が多いんだなぁ~」って科学的に(?)分かります。

以上、体長組成でした。

バサーズが神上沼で活動を始めてからもうすぐ1年になります。

そろそろ、活動で得てきたデータをまとめようではないか

とりあえず、ボチボチっとデータをまとめてアップしていきます

まず、今回はデータまとめの基礎中の基礎!『体長組成』です。

体長組成とは、捕れた魚の体長(上あごの先端から脊椎骨の末端までの長さで尾びれは含まれない)を頻度ごとにまとめたものです。

つまり、どんな大きさの魚が多くいるのか、を示すものです。

「体長」ですので、普段釣り人が使っている「全長」より小さくなっています。

ちなみに、体長で380㎜というと、全長では450mmくらいです。

まずはオオクチバス(n=534)←この「n」というのは、データの基になった個体数のことです。つまり、オオクチバスは534尾からこの体長組成表が作られているっていうことです。

110~130mmの0~1歳魚が多くいます。

でも、350mmを超える大きな魚も捕れています

次に、ブルーギル(n=777)

70~90㎜の大きさのブルーギルが多いです

この大きさでも、卵を持っています。

調査をしてみると、一見しただけでは分からないことが分かってくるので楽しいです。

「神上沼にはそんな大きさの魚が多いんだなぁ~」って科学的に(?)分かります。

以上、体長組成でした。