歌や音楽は国境を越えますが・・・・

テレサ・テン-つぐない

民進党の蓮舫代表の演説には多くの支持者らが集まった=25日午後、東京・銀座(酒巻俊介撮影)

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

民進党の蓮舫代表が、東京都議選(7月2日投開票)で意外な人気を博している。街頭演説では黒山の人だかりができ、駅頭で始めた早朝の政策ビラ配りでも反応は上々だ。

昨年9月の代表就任以来、政党支持率は1ケタ台の低空飛行が続き、都議選後には「蓮舫降ろし」の可能性もささやかれているが、「知名度」という神通力は衰えていなかったようだ。(奥原慎平)

「自民党の政治のあり方、都民に向き合う姿勢に対し、しっかり都議選で結果を出してほしい」

25日昼、蓮舫氏が東京・銀座の街頭演説でこう絶叫すると、選挙カーを囲んだ約350人の聴衆から拍手がわいた。演説を終えた蓮舫氏には握手を求め人々が群がった。50代の女性は「しっかり自民党をただしてほしい」と語り、次の演説会場に向かう蓮舫氏に声援を送った。

≪ビラ200枚が〝瞬殺″≫

蓮舫氏の人気は、5月中旬から始めた早朝の駅頭でのビラ配りでも目立った。当初党幹部は「素通りする通勤客が多ければ恥をかく」と懸念したが、19日早朝にJR三鷹駅南口(三鷹市)に立った蓮舫氏に「頑張ってください」と声をかける人も多く、手にしたビラは瞬く間になくなった。

菅直人元首相が同日の同じ時間帯に、三鷹駅の別の出口でビラをまいたが、素通りどころか周囲約3メートルに人が寄りつかずじまい。わびしい雰囲気が漂ったのとは対照的だった。

22日の東武東上線ときわ台駅(板橋区)では、蓮舫氏は持った200枚のビラを約40分で配り終えた。地元の関係者は「私たちは1時間で30枚配れたら御の字なのに」と舌を巻く。

公認候補の「離党ドミノ」に悩んでいた党都連幹部は「悪名は無名に勝るというのか、想定以上に集客力がある」と皮肉交じりに笑顔をみせた。「朝からビラまきなんて過去の民主党代表にはなかったこと」と腰の軽さを評価する。

≪民心浮上は疑問符≫

ただ、この蓮舫人気が即座に都議選の勝利につながるかといえば、疑問符がつく。小池百合子都知事率いる「都民ファーストの会」と自民党の間で民進党は埋没し、存在感を発揮できていないからだ。

焦点の築地市場(中央区)の豊洲移転問題をめぐっても、選挙戦では小池氏が示した「豊洲移転、築地は再開発」との方針に明確に賛否を語っていない。民進党幹部の街頭演説は、学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部新設問題など安倍晋三政権への批判が目立つ。

内閣支持率の急落を受け「政権批判は自民の議席減につながる」との目算だが、自民の批判票は都民ファーストに向かう傾向にあり、効果は不明だ。

党幹部は「自民党と全面対決する勢力として位置づけてもらえていないのは、蓮舫氏が党の体質改善を先送りしたツケだ」と冷ややかに語る。執行部と距離を置く議員は「有名人だからもの珍しさに集まるだけ」と突き放した。

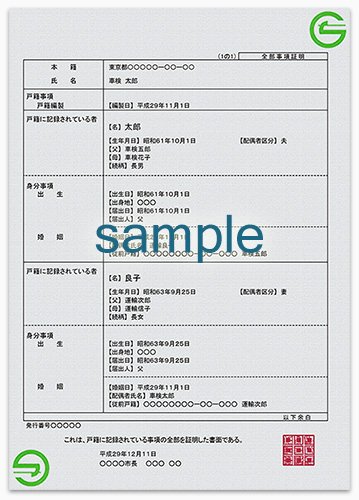

都議選の党公認候補は「蓮舫氏が『二重国籍』問題をめぐり、日本国籍を選択宣言した証明となる戸籍謄本を公開しないことをいまだに街頭で非難される」とこぼす。当初36人いた公認候補予定者のうち16人が離党届を出したことも、責任の一端は蓮舫氏にある。

蓮舫氏は25日、ビラまきのような野党第一党の党首としては異例の「どぶ板選挙」に徹する狙いを「時間の有効活用だが、候補者の励みになりチームとしての一体感を作り出せれば」と産経新聞の取材に語った。「蓮舫人気」に党首としての中身が伴っていたかどうかは、都議選の投票日に明らかになる。

蓮舫代表にとっては、ある意味今回の都議会選挙は、代表の座をかけた戦いでもあります。顔は笑っていても心の中はたけり狂っているに違いありません。しかも、選挙の争点が自分自身の国籍問題にまで発展しているのに、ここで戸籍をすんなり見せてしまうということは、自分の負けだと思い込んでいるのかもしれません。

彼女もチャイナの民族性から抜け出ていません。儒教の教えがチャイナや韓国を滅ぼすという本を、ケント・ギルバート氏が、書いています。正式には「儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇」という本で講談社新書から出ています。

儒教では常にどっちが上か、下かを問いただし、謝ったりしたら負けだという考えみたいです。負けたら相手の下に立たなければならず、もともと下なのですが、気位だけは負けたということは死ぬほどつらいということらしいです。中華思想は儒教に支配されますますその傾向が強くなり、蓮舫氏はどんなことがあっても戸籍は公開しないでしょう。

それに対して何のお咎めもないのが、日本のメディアです。チャイナや韓国のことになると少しの反論でも、ヘイトだのレイシズムだの騒ぎ出すこと、実に奇怪なことですが、事実そうなってしまいます。メディアは日本の何なのさ。

自民党の戦いも公明党の小池支持も、何が何やらさっぱりわからない奇怪な選挙になりそうです。築地移転を反対していた共産党も、陰ながら小池都知事を応援する姿勢に入りました。小池百合子氏はもともと自民党員だったのですが、無節操とでもいうのでしょうか。私から見てもどういう戦いの争点があるのかわかりません。

国国会の議会が終了しているのに、相変わらず蓮舫代表は安倍攻撃が最大の話題だと勘違いして、そのセンスの悪さには呆れかえってしまいます。どの党が何をもって勝利宣言するのかさっぱり分からない都議選ともいえるでしょう。

今まで歌ったことはありませんでした、が

改めて聞いてみるといい歌なんですね。

酒よ (カラオケ) 吉幾三

小池百合子都知事には公明党も協力を表明し、目立たぬように共産党とも手を結びました。と議会選挙は国政選挙に大きな影響力を及ぼすと言われていますが、何やらゴチャゴチャして、取り留めのない、賢い結果は見込めない状況です。

そんな中、遠く明治の時代にとんだ、新保氏の書いた「正論」を書き残しておきたくなりました。ずいぶん司馬遼太郎氏の作品は読みましたが、明治期を通して、日本人の素晴らしさを、燃え上がる情熱で何本も書き残しました。日本に訪れた素晴らしい一時期だったと思います。

司馬史観が、一時もてはやされましたが、最近疑問点が指摘され、往時の信者は減りましたが、それでも日本をこの上なく愛し続けてきた、日本を代表する国民作家のひとりには違いありません。

過日、横浜市のそごう美術館で開催されている「没後20年 司馬遼太郎展『21世紀“未来の街角”で』を見に行った。『坂の上の雲』の愛読者としては、日本海海戦のときの旗艦「三笠」を描いた「三笠艦橋の図」などを感銘深く見たが、

その他にも司馬文学をめぐって感興を新たにするものが多く展示されていた。『街道をゆく』シリーズが並べられたコーナーには、実際に歩いた街道を示した日本地図が置かれていた。

≪「圧搾空気」が国家を支えた≫

島崎藤村の歴史小説『夜明け前』について、小林秀雄が「感服した」こととして、「作者が日本という国に抱いている深い愛情が全篇に溢(あふ)れていること」を挙げたが、会場を歩きながら感じたのは、司馬さんの「日本という国に抱いている深い愛情」であった。

日本人の仕事は、その分野が政治であろうが、実業であろうが、はたまた言論であろうが、かくの如(ごと)く「日本という国に抱いている深い愛情」が中心にあるものでなくてはならないのではないか。

会場の最後のところにNHKスペシャル「太郎の国の物語」をもとに編集した映像を流していたのが、とても面白かった。6分ほどの短いものであったが、司馬さんはあの独特の語り口で明治について印象深く語っていた。

司馬さんは明治という時代、あるいは国家は「世界史の中の一つの奇跡」と言っていた。これは、明治の偉大さ、栄光を的確に表現したものであろう。明治という時代には、何か絶対的な偉大さというものが感じられるからである。

そして、「圧搾空気」という面白い言葉を使って、明治という国家は、この「圧搾空気」というものに乗っかっていたから、しっかりと立っていたのだと言っていた。この「圧搾空気」とは、道徳的緊張感によって「圧搾」された時代の気風であり、その硬い精神的強さというものが、明治という国家を支えていたのである。

≪「干からびてしまった」精神≫

さらに、日本人の心の故郷といえば、侍の自らを律する精神、節度であり、これは江戸時代の武士道から来ていると語っていた。この武士道が時代の気風を「圧搾」する大いなる要素であったのである。

しかし、明治の末頃から明治の精神は「干からびてしまった」と司馬さんは慨嘆し、内村鑑三や新渡戸稲造における豊潤さも何もなくなっていったと続けていた。

ここで、内村鑑三や『武士道』の著者・新渡戸稲造の名前が出てきたことは、とても印象深く、この「太郎の国の物語」をもとにした著作『「明治」という国家』を読み直してみる気になった。

今回再読して、第7章「『自助論』の世界」が、最も「明治の精神」の核心を突いているように感じられた。この章では、スコットランドの思想家・スマイルズの『自助論』を中村敬宇が訳した『西国立志編』のことが取り上げられている。

「明治時代を象徴する本を一冊あげよ、といわれれば『西国立志編』つまりサムュエル・スマイルズの『自助論』がそうでしょう」とされている。

「太郎の国の物語」の映像の中で、司馬さんは明治の気風がプロテスタンティズムと似ていたというような話をしていて、ハッとさせられたが、この本の中では、この短い発言の意味が次のように説明されている。

「“明治国家とプロテスタンティズム”明治日本にはキリスト教はほんのわずかしか入りませんでしたが、もともと江戸日本が、どこかプロテスタンティズムに似ていたのです。これは、江戸時代の武士道をのべ、農民の勤勉さをのべ、また大商人の家訓をのべ、

さらには町人階級の心の柱になった心学をのべてゆきますと、まことに偶然ながら、プロテスタンティズムに似ているのです。江戸期の結果が明治国家ですから、これはいよいよ似ている。ただし、決定的に似ていないところがあります。ゴッドとバイブルをもっていない点です」

司馬さんは、その慧眼(けいがん)から日本の歴史や日本人に対して鋭い指摘を数多く残しているが、この「明治国家とプロテスタンティズム」をめぐっての洞察は、その最たるものの一つであろう。「明治の精神」の特性を見事にとらえている。これが、「圧搾空気」の源泉であったからである。

≪日本への「深い愛情」が必要だ≫

翻って思うに今日の日本は「圧搾空気」が抜けてしまって、べったりとしている。垂直性を失っている。「戦後民主主義」においては、「軟らかい」ということが肯定的に唱えられて、硬いものは排除されていった。しかし、今や時代の気風を「圧搾」する硬いものの価値を見直すべきであろう。

昭和の国民的作家・司馬遼太郎が、明治を「世界史の中の一つの奇跡」と評したことの意義は極めて深い。来年、明治150年を迎えるに際し、国家を支える「圧搾空気」を形成していかなければならない。

そのために必要なのは、「日本という国」に対する「深い愛情」と明治という時代についての遥(はる)かなる回想なのである。(文芸批評家・都留文科大学教授・新保祐司 しんぽゆうじ)

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

明治期の日本の知識人の軌跡は、外来語を日本語に翻訳し、それを定着させたことです。科学や化学、社会や会社、電機や伝記、今チャイナで使われている日本製莞爾は0%を超えると言います。それだけではなく、どこの国の言葉も日本語に訳したと言います。今や日本だけが一番外国の書物を読むことが出来るということだそうです。

どこの国の学術書でも、日本語さえわかれば読むことが出来る、こんな国は日本以外ないのではないのでしょうか。しかも明治のそれらを開拓した人々はそのほとんどが先駆者は寺小屋育ちで、これらの知識を得たということは世界の軌跡だとも思います。

それに引き換え、今の民進党や共産党の体たらくは、これが同じ日本人かと思わずのけぞるくらいに驚きがっかりします。国を愛するということがまるで罪悪のような教育がなされ、甚割と日本という国を解体しようとした、戦後のGHQの目的は半ば達せられようとしています。しかもその最高学府東大法学部の堕落は目に余ります。

誇り高き歴史を持っている日本。それを貶めようと特定アジアの国々は、盛んに日本の中に入り込み、あるいは世界に向けて発信しています。中身を失った日本のメディアはそれが正義だと勘違いし、それらに協力をする情けない姿が今の日本でしょうか。