ねむりねこよりみなさんへ

エコ・ニュージーランドへようこそ!!

その時の気分で、過去の旅行の話になったり、庭、環境保全、トレッキング等々、話が飛んでいます。ジャンル別にお読みになりたい方は、左のカテゴリーからどうぞ!! また、本文中のトレッキング(トランピング)関連の用語の説明は、同じくカテゴリー欄から「ニュージーランドのトランピング用語集」をご参照ください (^o^)

がいじけていたからである

がいじけていたからである

こちらに移り住んで17年になるが、病気や怪我でもないのにこんなって初めてで、ショッキングな事態である

こちらに移り住んで17年になるが、病気や怪我でもないのにこんなって初めてで、ショッキングな事態である

に祟られて中止を余儀なくされ……

に祟られて中止を余儀なくされ……

いやぁ、楽しかった~

いやぁ、楽しかった~ 」

」 を歩くんだぁ

を歩くんだぁ 」

」

今日はそのお話を……

今日はそのお話を…… にメールが届いた

にメールが届いた

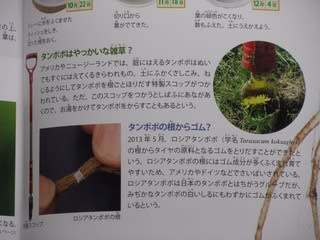

ブログで使った写真の解像度の高いものと、タンポポ抜き全体の写真を送った。

ブログで使った写真の解像度の高いものと、タンポポ抜き全体の写真を送った。 のやり取りを交わした。編集担当のOさんはとても丁寧な方で、タンポポ抜きに関する数行の説明文に私の細かい注文を取入れて下さったり、本が完成したら見本誌を一部、わざわざニュージーランドまで郵送する約束までして下さった

のやり取りを交わした。編集担当のOさんはとても丁寧な方で、タンポポ抜きに関する数行の説明文に私の細かい注文を取入れて下さったり、本が完成したら見本誌を一部、わざわざニュージーランドまで郵送する約束までして下さった

が多い、それでもって風も強い

が多い、それでもって風も強い クリスマスから現在まで、夏らしくカラッと晴れて暑い日

クリスマスから現在まで、夏らしくカラッと晴れて暑い日 は片手に余ってしまう。バックカントリーでは低体温症になったトランパーが救助される騒ぎも起きているほど。

は片手に余ってしまう。バックカントリーでは低体温症になったトランパーが救助される騒ぎも起きているほど。

葉っぱがとても大きく、香りも良いので、刻んでサラダに入れて爽やかな風味を楽しんでいる

葉っぱがとても大きく、香りも良いので、刻んでサラダに入れて爽やかな風味を楽しんでいる

その隣はクリの苗木。昨年、クリ拾いをした時の残り物を植えたら生えてきた。

その隣はクリの苗木。昨年、クリ拾いをした時の残り物を植えたら生えてきた。

宅の玄関前にはオリーブの木が3本植えられている。自分で植えたものではなく、この家を買った時にはもう植えてあった。

宅の玄関前にはオリーブの木が3本植えられている。自分で植えたものではなく、この家を買った時にはもう植えてあった。

がボヤボヤしている間に、オリーブの枝葉は伸び放題に。このまま放置したら収拾がつかなくなりそうなので、今年は思い切って剪定をしてみることにした。

がボヤボヤしている間に、オリーブの枝葉は伸び放題に。このまま放置したら収拾がつかなくなりそうなので、今年は思い切って剪定をしてみることにした。

も、オリーブの剪定は全くの素人。本とにらめっこして「ああでもない」「こうでもない」と言いながら、枝を切り落として行った。

も、オリーブの剪定は全くの素人。本とにらめっこして「ああでもない」「こうでもない」と言いながら、枝を切り落として行った。

そのタソックを完全に抜き、また周囲のタソックも抜いて、風通しと日当りを徹底的に良くした。これだけやっておけば、木の勢い自体は強いから自力で回復してくれるだろう。

そのタソックを完全に抜き、また周囲のタソックも抜いて、風通しと日当りを徹底的に良くした。これだけやっておけば、木の勢い自体は強いから自力で回復してくれるだろう。

お疲れさんの

お疲れさんの だった。

だった。 夫婦はどちらもパセリが大好き、という訳ではなかったが、とりあえずそのままにしておいた。

夫婦はどちらもパセリが大好き、という訳ではなかったが、とりあえずそのままにしておいた。

がこぞって咲き競い、花も終わった頃のこと。シダレザクラの近くで、元気のない葉っぱだけになったスイセンを刈り取っていたら……

がこぞって咲き競い、花も終わった頃のこと。シダレザクラの近くで、元気のない葉っぱだけになったスイセンを刈り取っていたら…… なんとパセリを発見。

なんとパセリを発見。 を浴びて元気に育っている

を浴びて元気に育っている

「料理の付け合わせの目立たない存在」程度にしか思っていなかったパセリを、大いに見直した

「料理の付け合わせの目立たない存在」程度にしか思っていなかったパセリを、大いに見直した だった。

だった。

一家である。

一家である。 春

春 が訪れる。

が訪れる。

宅で一番に春を告げるのはラッパスイセン。

宅で一番に春を告げるのはラッパスイセン。

が……

が……

一家では食べきれない。さぁ、だれに配ろうね

一家では食べきれない。さぁ、だれに配ろうね と、今から「獲らぬタヌキの皮算用」ならぬ「実らぬそら豆の豆勘定」をする、気の早い

と、今から「獲らぬタヌキの皮算用」ならぬ「実らぬそら豆の豆勘定」をする、気の早い である。

である。 掘りたてのニンニクを丸ごとバーベキューにするととっても美味しい、と聞いたので、収穫した暁にはぜひ試したいもの。

掘りたてのニンニクを丸ごとバーベキューにするととっても美味しい、と聞いたので、収穫した暁にはぜひ試したいもの。

が聞こえてくる時期になった。

が聞こえてくる時期になった。 夫婦とハウスメイト夫婦、プラス飼い猫トラの5人で何を新たに植えようか相談をした。昨年に引き続き菜園で育てるのは……

夫婦とハウスメイト夫婦、プラス飼い猫トラの5人で何を新たに植えようか相談をした。昨年に引き続き菜園で育てるのは…… イチゴ

イチゴ :昨年はなぜか不作だったので、今年は赤くて大きなイチゴがたくさん実をつけることを願っている

:昨年はなぜか不作だったので、今年は赤くて大きなイチゴがたくさん実をつけることを願っている ズッキーニ:簡単に育ち、あっという間に収穫できるので今年もまた。

ズッキーニ:簡単に育ち、あっという間に収穫できるので今年もまた。 きゅうり:レバニース・キューカンバという種類。10cmぐらいの大きさの実をつける。育てやすく、とても美味しい。

きゅうり:レバニース・キューカンバという種類。10cmぐらいの大きさの実をつける。育てやすく、とても美味しい。 ソラマメ:毎年恒例。寒さに強く、立派な実をたくさん付けるのでわが家の一番人気。

ソラマメ:毎年恒例。寒さに強く、立派な実をたくさん付けるのでわが家の一番人気。 レタス類:育てやすく味もいいリーフレタスを何種類か。

レタス類:育てやすく味もいいリーフレタスを何種類か。 ミズナ:日本野菜だけど、ニュージーランドに来て初めて知った。サラダに、お浸しに、大活躍。

ミズナ:日本野菜だけど、ニュージーランドに来て初めて知った。サラダに、お浸しに、大活躍。 ルッコラ(ロケット):虫がつきにくく、食べやすくて◎

ルッコラ(ロケット):虫がつきにくく、食べやすくて◎ アスパラガス:収穫できるのは2年目以降なんだけど、3年目の昨年もまだ鉛筆みたいにひょろひょろだった。さて今年は

アスパラガス:収穫できるのは2年目以降なんだけど、3年目の昨年もまだ鉛筆みたいにひょろひょろだった。さて今年は

ルバーブ(セイヨウダイオウ):蕗を赤くしたような外観だけど、味は酸っぱく、ケーキやジャムなどにする。とても強い植物で、毎年良く育っている。

ルバーブ(セイヨウダイオウ):蕗を赤くしたような外観だけど、味は酸っぱく、ケーキやジャムなどにする。とても強い植物で、毎年良く育っている。 ミント:それまで鉢植えにしていたのを、昨年ネクタリンの木の近くに植え替えてたら勢いが良くなり、以後元気に自生している。

ミント:それまで鉢植えにしていたのを、昨年ネクタリンの木の近くに植え替えてたら勢いが良くなり、以後元気に自生している。 バジル:いろいろ使えて、おいしい。場所はネクタリンの木の近くにミントと少し離して、時期は寒さに弱いので、暖かい時期を狙って植える。

バジル:いろいろ使えて、おいしい。場所はネクタリンの木の近くにミントと少し離して、時期は寒さに弱いので、暖かい時期を狙って植える。 パセリ:シダレザクラの下で自生。毎年冬になると積雪や霜で枯れてしまうのだけど、今年は暖冬なのでまだ生き延びている。

パセリ:シダレザクラの下で自生。毎年冬になると積雪や霜で枯れてしまうのだけど、今年は暖冬なのでまだ生き延びている。 チャイブス:花壇で自生。ハーブとして、または細ネギに代わる薬味としても重宝。

チャイブス:花壇で自生。ハーブとして、または細ネギに代わる薬味としても重宝。 ローズマリー、タイム:庭の片隅に自生している。世話をしなくても元気に育つ優等生たち。

ローズマリー、タイム:庭の片隅に自生している。世話をしなくても元気に育つ優等生たち。 ジャガ芋:以前住んでいた人達の置き土産、自生している。花壇の端っこに妙な植物が生えてるのを見つけて、引っこ抜いたらジャガ芋だった

ジャガ芋:以前住んでいた人達の置き土産、自生している。花壇の端っこに妙な植物が生えてるのを見つけて、引っこ抜いたらジャガ芋だった

ラッキーなことに、この冷涼な気候のお陰で病害虫が圧倒的に少ないから、だれでも手軽にオーガニック菜園ができるのだ。

ラッキーなことに、この冷涼な気候のお陰で病害虫が圧倒的に少ないから、だれでも手軽にオーガニック菜園ができるのだ。

この会社、基本的にはとてもありがたい存在なんだけど、もし、一つだけ難を言わせてもらうとしたら、日本・アジア野菜のすべてがAsian Cuisine(アジア料理)のカテゴリーにリストアップされていないこと。野菜の種類から個別に探さなくてはならないから、自分が望むものを見つけるのに、けっこう手間ひまがかかる。

この会社、基本的にはとてもありがたい存在なんだけど、もし、一つだけ難を言わせてもらうとしたら、日本・アジア野菜のすべてがAsian Cuisine(アジア料理)のカテゴリーにリストアップされていないこと。野菜の種類から個別に探さなくてはならないから、自分が望むものを見つけるのに、けっこう手間ひまがかかる。 オンラインで注文したら、2~3日で手元に届いた

オンラインで注文したら、2~3日で手元に届いた さっそく梱包を開けたら、「ご注文ありがとうございます。今回はデブ(デボラの略)が承りました」という可愛らしいメモ書きがついていた

さっそく梱包を開けたら、「ご注文ありがとうございます。今回はデブ(デボラの略)が承りました」という可愛らしいメモ書きがついていた

一家である。

一家である。

の冬の日って本当に気持ちいい

の冬の日って本当に気持ちいい

の庭には10本近くのバラ

の庭には10本近くのバラ

が植えてある。たぶん、

が植えてある。たぶん、 達がこの家を買うずーっと前に改築した人の趣味だと思うんだけど、種類とか色とか、結構いい感じなので気に入っている。

達がこの家を買うずーっと前に改築した人の趣味だと思うんだけど、種類とか色とか、結構いい感じなので気に入っている。 が強い日に倒れそうになった。今年は、枝が伸びる向きも考えながら、短めにこざっぱりと刈り込んでみた

が強い日に倒れそうになった。今年は、枝が伸びる向きも考えながら、短めにこざっぱりと刈り込んでみた

来月になったらバラたちに肥料をあげるのを忘れないようにしなくっちゃ。植物たちにはいつも元気いっぱいであってほしいから。

来月になったらバラたちに肥料をあげるのを忘れないようにしなくっちゃ。植物たちにはいつも元気いっぱいであってほしいから。  になると、自然界には木の実や果物などが不足して、鳥たち

になると、自然界には木の実や果物などが不足して、鳥たち は食べ物探しに一苦労する。

は食べ物探しに一苦労する。 に餌をあげよう、ということになり、まずは試しに、朝の早い時間帯にパン屑などを裏庭の芝生に蒔いた。少しすると、どこからともなく現れた

に餌をあげよう、ということになり、まずは試しに、朝の早い時間帯にパン屑などを裏庭の芝生に蒔いた。少しすると、どこからともなく現れた

がせっせと餌をついばむ様子が見られて、微笑ましいこと

がせっせと餌をついばむ様子が見られて、微笑ましいこと ……こりゃ、いいぞ

……こりゃ、いいぞ

が集まるのなら……そうだ、家を買ったときから庭に備え付けられている、青い陶製のステキなバードフィーダーを使って、市販の鳥の餌をあげてみようかな

が集まるのなら……そうだ、家を買ったときから庭に備え付けられている、青い陶製のステキなバードフィーダーを使って、市販の鳥の餌をあげてみようかな

が毎朝こぞって現れるようになった。幸い、わが家のトラは生き物を捕まえることに関心を示さないので、

が毎朝こぞって現れるようになった。幸い、わが家のトラは生き物を捕まえることに関心を示さないので、

は安心してえさを食べることができた。

は安心してえさを食べることができた。 のフン害にやられるようになり、さらに、冬が終わると……

のフン害にやられるようになり、さらに、冬が終わると…… バードフィーダーをおいた場所の芝生が枯れているではないの。

バードフィーダーをおいた場所の芝生が枯れているではないの。 はハッピーでも、ねむりねこ

はハッピーでも、ねむりねこ 達に取ってはあまり嬉しくない結果となり、以後、庭で

達に取ってはあまり嬉しくない結果となり、以後、庭で に餌をあげることはやめてしまった。

に餌をあげることはやめてしまった。 だし、ナチュラルなセッティングも◎

だし、ナチュラルなセッティングも◎

が少なく、あっという間に梅雨明け

が少なく、あっという間に梅雨明け してしまったと聞いた。こちらクイーンズタウンは、本来ならカラッと良く晴れるはずの冬の日が、なぜか雨が多く風も強く

してしまったと聞いた。こちらクイーンズタウンは、本来ならカラッと良く晴れるはずの冬の日が、なぜか雨が多く風も強く 雷

雷 まで鳴るのだから、地球の北と南で気候が逆転してしまったかのようでビックリ

まで鳴るのだから、地球の北と南で気候が逆転してしまったかのようでビックリ 。こんなウェットな冬は、過去15年で初めての体験だ。

。こんなウェットな冬は、過去15年で初めての体験だ。 で全滅してしまうからだ。

で全滅してしまうからだ。

を入れなくても済む日があるほど

を入れなくても済む日があるほど 暖冬だと、スキー場が雪不足で大変なのだが、これまで降った雨はスキー場のある山間部ではほぼ雪

暖冬だと、スキー場が雪不足で大変なのだが、これまで降った雨はスキー場のある山間部ではほぼ雪 になっているというので好都合。朝晩が温暖で過ごしやすく、スキー場には雪がたっぷりある冬は、本当にとても珍しい。

になっているというので好都合。朝晩が温暖で過ごしやすく、スキー場には雪がたっぷりある冬は、本当にとても珍しい。 が顔を出したので、ねむりねこは

が顔を出したので、ねむりねこは 庭のバラの花

庭のバラの花 を摘み取った。冬だけど、庭で一番日当りの良い所に植えてあるバラは何とまだ花をつけていた。

を摘み取った。冬だけど、庭で一番日当りの良い所に植えてあるバラは何とまだ花をつけていた。

がついてるのに全部摘んじゃうなんて、もったいないんじゃない?」と思うかもしれない。

がついてるのに全部摘んじゃうなんて、もったいないんじゃない?」と思うかもしれない。

をつけていても、現在バラは生命体としてはシャットダウン状態にある。

をつけていても、現在バラは生命体としてはシャットダウン状態にある。

」と教えてあげる効果もあるので。

」と教えてあげる効果もあるので。

から冬

から冬 へと向かっており、木々の黄葉も盛りを少し過ぎたところ。毎年、ねむりねこ

へと向かっており、木々の黄葉も盛りを少し過ぎたところ。毎年、ねむりねこ 夫婦のこの時期の楽しみは自然の恵みの収穫である。

夫婦のこの時期の楽しみは自然の恵みの収穫である。

食べてみると軟らかくて、あの香ばしくてカリッとした食感がない。

食べてみると軟らかくて、あの香ばしくてカリッとした食感がない。 であった。

であった。

日本では、もちもち食感のふわふわしたパンが人気らしいが、パンとは本来ボソッとした食感の食べ物だ。このパンのように、しっとり、どっしりとした重めの食感は、噛み締めると口の中に風味が広ってとても美味しいと思う。

日本では、もちもち食感のふわふわしたパンが人気らしいが、パンとは本来ボソッとした食感の食べ物だ。このパンのように、しっとり、どっしりとした重めの食感は、噛み締めると口の中に風味が広ってとても美味しいと思う。

作、ロースト・カボチャのサラダのクルミがけ。緑の野菜は自家製ミズナとルッコラ。マヨネーズに白ワインビネガーと白ワインを加えて作ったドレッシングには自家製チャイブスを入れ、ちょっと奮発してパルメザンチーズのおろしたのも混ぜてみたら、栄養・味のバランスともに

作、ロースト・カボチャのサラダのクルミがけ。緑の野菜は自家製ミズナとルッコラ。マヨネーズに白ワインビネガーと白ワインを加えて作ったドレッシングには自家製チャイブスを入れ、ちょっと奮発してパルメザンチーズのおろしたのも混ぜてみたら、栄養・味のバランスともに 思いつきで作った割には美味しく大好評だったので、結果的に3日連続でこのサラダを作ることになった。

思いつきで作った割には美味しく大好評だったので、結果的に3日連続でこのサラダを作ることになった。

にとても良く合って二人のお気に入り

にとても良く合って二人のお気に入り

夫婦である。

夫婦である。