カメラを修理に出しましたので、昨日の午後からの写真はスマホで撮っています。

カメラを修理に出しましたので、昨日の午後からの写真はスマホで撮っています。 いつものママ友ガーデン

いつものママ友ガーデン

雨が降り出しましたので、一旦傘を取りに

雨が降り出しましたので、一旦傘を取りに 家に帰りました。

家に帰りました。

皆さんのブログで最近よく拝見するブラシの木。

果物

果物

りんごを買ってきましたが、又、忘れていました。

りんごを買ってきましたが、又、忘れていました。

」と言われたのですが、「まず、施設長に今の状況を話してみて下さい。その答え次第で動きましょう。他の小多機に空きがあるかどうか聞いておきますから」ということになりました。

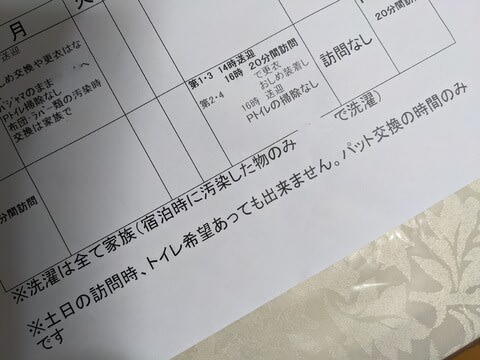

」と言われたのですが、「まず、施設長に今の状況を話してみて下さい。その答え次第で動きましょう。他の小多機に空きがあるかどうか聞いておきますから」ということになりました。 昨日、小多機から届いた書類。

昨日、小多機から届いた書類。

」と言いますと笑われていました

」と言いますと笑われていました

家の中で一番寒いのがこの部屋だと思います。

家の中で一番寒いのがこの部屋だと思います。今日は朝、キュウリ、ナス、トマトに支柱を立てました。

我が家のアマリリスが咲いていました。

我が家のアマリリスが咲いていました。

この

この 鯵を276円の20%引きで売っていました

鯵を276円の20%引きで売っていました

鯵の三杯酢が好きなので、買って帰り、揚げて三杯酢に漬けました。

鯵の三杯酢が好きなので、買って帰り、揚げて三杯酢に漬けました。

★致知一日一言 【今日の言葉】

(5月21日)

夢を持つ、夢を追いかけるなんていうのは、

夢と自分との間に距離がある。

自分と一つになっているものがないと、

運命もまたそれなりのものでしか

なくなってしまう

――――――――――

フジコ・ヘミング(ピアニスト)

★致知出版社の「ご縁メール」

(5月21日)

大谷選手に及ぼした影響

『致知』の対談を、時々読み返す中で、

最近ロサンゼルス・エンゼルスで大活躍の大谷翔平選手のことを、

作家の五木寛之氏と円覚寺管長の横田南嶺老師が対談の中で

次のように語られている記事が目に入りました。

****

五木:私たちは両親とか家族とかその家の家風とか、

いろんなものを相続していることを自覚して、

後の世代に伝えていかなければいけないと思うのです。

そういう意味では『致知』が安岡正篤さんのように

お亡くなりになった方の本をたくさん出されているのは、

一つの思想の相続ですし、歴史っていうのは国の相続です。

禅の世界も古くからの教えを代々相続して、

それに研鑽を加えておられる。

我われは知識だけではなく、有形無形の様々なものを

大きな流れの中で受け継いで存在しているのであって、

自分の個性というものも一人で築いたものではないことを

自覚しなければいけない。

大谷翔平という人があれだけ体格に恵まれているのは、

やっぱり両親が一所懸命に気遣って育てたことも大きいと思います。

そういう意味では自分一人の努力ではない。

様々な人間関係の中でバトンタッチされるものかもしれないと思うんです。

「お陰さまで」というのも、そういうところから

生まれてくる言葉だと思います。

横田:私もそう思います。

そういえば、先日東北のお寺の行事に参加した時に一人の和尚様が

「大谷翔平はうちの寺の幼稚園を出ているんですよ」

とおっしゃっていました。

「それはもっと宣伝するべきですよ」

と応えておいたんですけども(笑)

幼い頃にそこで仏教的な教育を受けたことも、

ひょっとしたらあの方の今の活躍に

何らかの影響を及ぼしているかもしれませんね。

五木:確かに彼のインタビューの受け答えなんかを見ていると、

誠実な人柄が窺えて、幼い頃の教育が反映しているような感じがします。

****

●『致知』には学校では教えてくれない生き方が紹介されている。

と、ある方が言われていましたが、

お二人の対談を読みながら、いろんな相続を引き継いで今生かされていること、

そして「お陰さま」という言葉が生まれてくる背景など、

考え方、生き方に、新しい風が吹いたように感じました。

次の世代に相続する大切な役割を担っている私たちは、

いろんな教えに触れ、歴史を知ることが大事です。

安岡先生は、人間の見識を養うには、

●古典と歴史と人物の研究、これを徹底しなければ

人間の見識というものは磨かれない。

と言われていました。

★エドガー・ケイシー 珠玉のリーディング

(5月21日)

どの人も、神に向かえば生きる者となり、自己に向かえば死する者となるのです。

Thus each individual is alive unto God or dead unto self.

(281-60)

★バラ十字会 メールマガジン

こんにちは。バラ十字会の本庄です。

━…………………━

画像が掲載されたブログで読むことができます(下記のリンクをク

http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M7

━…………………━

東京板橋では3日ほど雨が続いています。

梅雨入りの前に、初夏のさわやかな陽気がもう一度戻ってくること

いかがお過ごしでしょか。

さて、3日ほど前から「エルの物語」について調べています。

ある文書を翻訳していてこの物語のことを知ったのですが、興味深

「エルの物語」は、『国家』という古代ギリシャの哲学者プラトン

『国家』は10巻にわたる大作なのですが、その10巻の締めくく

こう書かれています。

当時ギリシャにエルという名前の勇敢な戦士がいました。

彼は戦場で命を落とし、家まで運んで連れて帰られ野辺送りにされ

彼の体験によれば、魂になった自分が体から離れると、数多くの他

この牧場の地面には2つの穴が空いています。

ひとつは生前に悪行を行った魂が、罰を受けるために地下に行くた

牧場の上方の空にも2つの穴が空いています。

ひとつは生前に善行を行った魂が、報酬として幸せな生活を過ごす

天の穴と地の穴の間には裁判官たちが座っていて、やってくる魂を

エルの物語には、これらの穴を行き来する魂についての話が生き生

古代エジプトのマアトと天秤による審判、閻魔という仏教説話など

さて、地上から到着した魂と、2つの穴から帰ってきた魂は、牧場

そして4日後に、天と地を光が貫いている場所に到着します。

この光は天空を縛る綱の役割を果している光で、光の上方は「女神

ご存知の方も多いと思いますが、紡錘とはこの写真に見られるよう

紡錘の中央に取り付けられている車ははずみ車とよばれますが、巨

外側から順に、恒星天、土星天、木星天、火星天、水星天、金星天

つまり、ここで説明されているのは古代の宇宙理論(天動説)です

それぞれの天球にはセイレーンが座っていて、それぞれの音の高さ

セイレーンとは歌声で聞くものの心を惑わせる妖女たちです。

セイレーンの歌声によって、天の音楽が奏でられています。人間の

これは『国家』のある版に載せられている「アナンケの紡錘」の挿

上方にいるのがアナンケで、下方にいる3人はモイラと呼ばれる運

3人のそれぞれの名前はラケシス(過去)、クロト(現在)、アト

さて、旅をして女神たちのところにたどりついた魂たちは、そこに

そして、くじで決まった順番に、ラケシスの膝の上に置かれたさま

神官はこのように言います。

「最後に選びにやって来る者でも、よく心して選ぶならば、彼が真

(プラトン『国家』(下)、岩波文庫)

この直後には面白いことが書かれています。

天上からやってきた魂は、苦悩によって教えられることが少ないの

そのため人間には、良い生涯と悪い生涯を入れ替わりに過ごすこと

魂たちが人生を選び終えると、それは、クロトとアトロポスによっ

そして魂は旅を続け、忘却(レーテ)の野にある放念(アメレース

そして、雷鳴とともに、新たな誕生のために地上に流星のように運

以上の話を皆さんは、どう読み解くでしょうか。

天体の運行を定めている「女神アナンケの紡錘」について考えてみ

アナンケはギリシャ語で「必然」を意味する語です。

またアナンケの別名はアドラステイアで、この名は「逃れることが

このことから考えると、アナンケは〈法則〉を設定するものを表し

〈法則〉とは、定義から言って、何ものも逃れることができない事

皆さんは〈法則〉という言葉から何を連想するでしょうか。

ひとつは万有引力の法則などの物理学の法則ではないでしょうか。

現代人の私たちは、天体の運行が、何ものも逃れることのできない

ところで、〈法則〉には、物理学の法則のような物質の法則だけで

現代の神秘学と同様に古代の神秘学でもそう考えられていました。

そのような非物質的な法則のひとつに「カルマの法則」と言われる

この法則は、善を行ったものには幸せがもたらされ、悪を行ったも

日本では「因果応報」と表現されることもありますが、皆さんは、

それとも、善行を促すために誰かが考えた作り話だと考えるでしょ

上の話の例では、前世で善行を行った魂は裁判官によって天上に送

正直に申し上げれば、「エルの物語」というこの素晴らしい逸話の

具体的に説明しましょう。

たとえば私が誰かを思いやる優しい言葉をかけたとします。

これは、ささやかですが善の一例と言えることでしょう。

そして、それに対応する幸せは、死後天国に行けることではありま

対応する幸せは、笑顔が帰ってくることで、この世に現れます。

もちろん別の例では、幸せは即座に現れることもありますし、後に

しかし、天国や地獄とは、実際にどこかに存在する特別な場所では

「エルの物語」のような非物質的な世界の話は、言葉では本来語れ

この逸話に登場する天国や地獄と裁判官は、とても生き生きとした

次のような大雑把なまとめは、プラトンの研究家には怒られるかも

そしてプラトンにとって哲学者とは、心が善に目覚めた人を意味し

そのため『国家』では、人が善に目覚めるためには、どのような教

ですから、偉大な哲学者プラトンのこの大作が、善を行うことと聡

私たちは永遠なる魂であり、魂は生まれ変わりを繰り返して、善に

そして、善を行ったものには幸せがもたらされ、悪を行ったものに

聡明に生き、善を知り、善を行いなさい。

このことが「エルの物語」に込められている教訓だと私は考えます

何と実践的な哲学でしょうか!

エルの物語はこう締めくくられています。

「もしわれわれがこの物語を信じるならば、それはまた、われわれ

(プラトン『国家』(下)、岩波文庫)

では、今回はこの辺りで。

またお付き合いください(^^)/~

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇

■編集後記

朝は雨が降っていました。クチナシがもうすぐ咲きそうです。

http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M7

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇

小多機が少しでも変わってくれることを願います。

お母様、何だかんだ、転び方、受け身が上手いのかも。

「お陰様で」という言葉は含蓄がありますね。私も、なんだかんだ言ってもお陰様で生かしてもらっているんだと思います。感謝しないといけないのかも!

市のケアマネさんのお話の雰囲気からは、施設長さんはご存じなくて、改善される可能性があるような感じがしました。

このままでは、母をショートステイに行かせることは出来ませんので、一日も早くどの道にせよ開かれることを願っています。

土日にかかりますが、施設長が出勤なさっていてお話が出来ますように。

確かに転び方がゆっくりで、(パーキンソン病の特徴なのか廻るような感じ)いきなりバタンと転ぶのではないので大丈夫なのかも知れません。

退院以来、何かと気を揉むことが多く、いろいろとご心配頂いたりアドバイスを頂いたり感謝しています。

ありがとうございます😌

母は私が居るのが当たり前と思っているようで、しかも私のやり方が気に入らないと「○○○の施設の人のよう」だと言います😢

昨日も言われました。

また、「かなり我慢して言わないこともある」と言いますので「それは私も同じよ。皆、そうじゃないの❓何もかも言っていたら一緒には暮らせないわ」と答えました😅

淋しさについても私は淋しくはないのか聞きますので、「それは淋しいよ。でも、一人っ子だから一人に慣れているのかも」と言いました。

それに、皆、孤独感は持っていますよね。

ただ、母の年齢や状況にならないとわからないものもあるとはもちろん、思います。

「お陰様」

様々な人間関係からの相続。

わかってはいるつもりでしたが、深い言葉ですね。

感謝して、謙虚に生きたいと改めて思いました。

私達が傾聴ボランティアで訪問している小規模多機能施設の経営会社が変わり、スタッフも変わり、空気も変わりました。利用者さんも戸惑っていらっしゃるみたいでした。利用者さん中心のお仕事が、経営中心のお仕事になってしまう施設みたいですね。スタッフの気持ちも仕事への情熱もすさんでいるのかも知れませんね😵お母様のお気持ちはどうなんでしょうか。市のケアマネさんと相談されて、転施設も。余計なお世話、ごめんなさい。

亡くなった義母は、私達が来る前は近くに住んでいる義妹が世話してくれていました。というより、義妹は義母が認知症になる前から実家であるこの家に入り浸っていました。が、義母が認知症になってからは来るたびに大喧嘩になり、私達が義母の世話をするため引っ越してきてからは一度もこの家に来ませんでした。実の母娘だったから骨肉の愛憎があったようでした。私が来てからも、最初の頃の義母はかなり大変でしたが、しかし、ある時から、急に素直な可愛いお婆ちゃんになり、お世話しやすくなりました。これは、認知症が進み、義母が諦めの境地に達したのか、あるいは嫁の私に気を使うようになったかの、いずれかだったのだと思います。もともとお嬢さん育ちだった義母は気位が高くて、義妹も同様でしたから、義母が認知症になる前から険悪になることは多かったです。ただ嫁の私を虐めるときだけ一致団結するという母娘でした。義母も、私が大腸癌の手術を受けることが決まってからは施設のお世話になりましたが、このときも、義妹に預かってほしいと頼んでも義妹は頑として預かってくれませんでした。それでいて義母が肺炎で入院中の病院で亡くなると、私達が最期まで家で看るべき責務を怠ったと責め立てました。肉親であるだけに、愛憎が激しかったという見方もできますが、嫁の私は、それに振り回されて地獄でした。しかし義理の関係の私が義母のお世話をさせていただいたほうが義妹がするよりも数倍義母にはよかったと今でも思っています。肉親だけに返って難しい問題があるということも事実ですね。

お返事が遅くなってすみませんでした。

小多機にボランティアに行かれているのですね。

素晴らしいことですし、こちら側からしましたら本当にありがたいことです。

やはり、経営陣が変わると方針も変わり、利用者さんも家族も戸惑いますね。

前の小多機との違いがあまりに激しいので、なかなか大変です。

母は「今までで最低」と言っています

今日は施設長さんとお話が出来、担当者会議をやっと開いて下さることになりました。

良い方へ改善されることを願っています。

ご心配頂き、ありがとうございます。

お返事が遅くなってごめんなさい。

「ただ嫁の私を虐めるときだけ一致団結するという母娘」

辛い目にあわれたのですね。

私の母も同じような目にあい、私の友人の中にもひとり居ます。

でも、拝見していると本当にひどい!

びこさんの体調が崩れるのも当然だったと思います。

親子のそれまでの関係性が介護の時に特に現れるようですね。

びこさん、本当にお辛かったと思いますが、お義母様もびこさんに看て頂かれてお幸せだったと思いますし、心の中でいっぱい感謝もされていたと思います。

本当にお疲れ様でした。