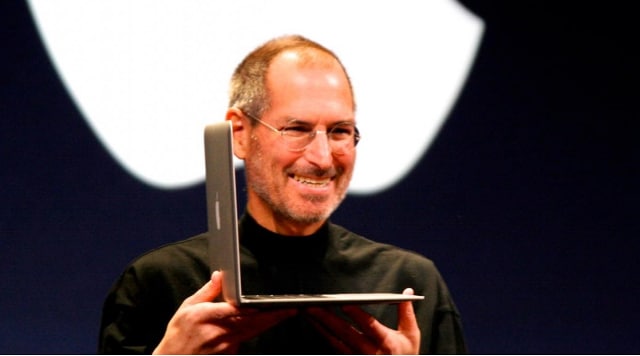

人類の歴史に極めて大きな功績を残し、2011年に56歳でこの世を去ったスティーブ・ジョブズ氏。イノベーションの「神」とも呼ぶに相応しい彼が生前の2005年、スタンフォード大学の卒業式で話した伝説的スピーチ。

今も尚、全世界に感動を与え続けているその内容は、彼らしくシンプルに洗練された3つのストーリーに基づいたものだった。

■点と点をつなぐ

彼は大学に入学した半年後、大学を退学することを決めた。人生の明確な目的も持たずにただ卒業するために授業を受け、両親が生涯を注ぎ込んで貯めたお金の大半を浪費することに、価値を見いだせなかったからだ。

退学は当時、とてつもなく勇気のいる決断だったが、授業のカリキュラムから自由になった彼は、その後も大学に居座り、自分の興味のある授業だけに潜り込む機会を得た。そして、そこで出会った授業が、「カリグラフィー」だった。この授業に出会ったことが、後に彼が1984年に創造したMacintoshの設計に、「文字のフォント」という概念を、世界で初めて導入することに役に立ったと回顧している。

人生では、その瞬間には意味を持つかどうか分からないことがある。そして未来のある瞬間に振り返って初めて、役に立つと分かることもある。

彼が伝えたかったことは、「自信を持って今という瞬間を生きることの大切さ」だった。それはいつか、未来で役立つのだから・・・。

■愛と敗北について

ジョブズは20歳の時、実家のガレージでAppleを立ち上げ、その後世界最高傑作とも賞されるMacintoshを開発するサクセスストーリーを歩んだ。しかし、その1年後、皮肉にも彼は自らが創設したAppleから追放されるという憂き目にあう。

この社会的敗北は、彼の心に大きな深手を与えた。逃げ出すことも考えたというが、彼を踏みとどまらせたのは、自分がやってきたことへの愛だった。

成功者の重圧から解放された彼は、その後ネクストとピクサーという会社を立ち上げる。前者は後のAppleの「革命」の中心に生き続けることになり、後者は世界で最も成功したアニメーションスタジオに成長した。そしてこの時期に、彼は最愛の人に巡り会うことが出来たのだ。

人生では、仕事でも恋愛でも、時に大きな挫折を味わう瞬間がある。それでも自分の信念を忘れないこと。好きなことを見つけ、好きなことを仕事にすること。そして、好きなことを探し続けること。彼が伝えたかったことは、そういうことだ。

■死について

ジョブズは17歳の時、ある言葉に出会った。「毎日が、人生最後の日だと思って生きてみなさい。そうすれば、いつかあなたが正しいと分かるはず。」 その後、彼は毎朝鏡の前で、その言葉を自分に問いかけた。死を想像したことが、大きな決断時に彼を助けたという。

そして2003年、彼は余命半年のすい臓ガンと宣告された。奇跡的にそれは治療できるガンだったので、彼は一命を取り留めた。この経験が、彼に死を、今までになくはっきりと理解させることになった。

誰も死から逃れることは出来ない。生命の新陳代謝の中で、古い者は新しい者に取って代わられていく。命は平等に短いものだからこそ、人生を自分の心と直感に従って生きるべきだと、ジョブズははっきりと理解した。本当にやりたいことをやることが、人生で最も重要なことなのだ。

彼は、 スピーチの最後を次の言葉で締めくくっている。それは、世界を変えた天才イノベーターが私たちに贈った、最も素敵な言葉だったのかもしれない。

常にハングリーであれ、常に愚かであれ