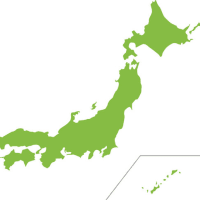

石垣が残る三重の城巡りまとめは→こちら

松坂城は、蒲生氏郷が天正16年(1588)この四五森に築城した平山城である。

蒲生氏郷が陸奥黒川(現在の福島県会津若松市)へ移封後、天正19年(1591)に服部一忠、文禄4年(1595)に古田重勝と城主が変わり、元和5年(1619)に徳川頼宜が和歌山藩主になると同時に和歌山藩領となり、以降、明治になるまで勢州領(松阪・田丸・白子等)18万石を統括する城代が置かれてきた。

城は北を大手、南を搦手とし、本丸・二ノ丸・三ノ丸・隠居丸・きたい丸から成り、本丸・二ノ丸等には高い石垣を築き、外郭に土塁や堀を巡らせていた。

三層の天守と金ノ間・月見・太鼓等の櫓がそびえ立っていたが、正保元年(1644)の台風で天守は倒壊したと伝えられている。また、二の丸には寛政6年(1769)に着工された御殿(別名徳川陣屋)があった。

明治14年(1881)松阪公園となり、現在に至っている。

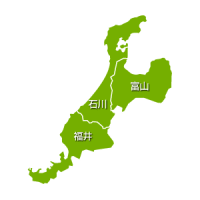

場所は三重県松阪市殿町

駐車場は松阪市民病院向かいの「松阪市駐車場兼松阪市民病院第1駐車場」(無料)が利用できる。

ナビは松阪市民病院

三重県松阪市殿町1550

でセットするのが分かり易いと思います。

同駐車場を出て右手に進めば1~2分で表門に着きます。

「表門」

北東に位置する大手口門

城の出入り口はこの他に、南東の搦手口門、南の無名門、南西の五曲口門の4か所がありました。

本瓦葺きに階建ての本格的な櫓門でしたが、明治初期に破却。

門を入ると突当りには本丸下段の石垣が壁のように立ちはだかります。右に行けばよいのか、左に行けばよいのか迷ってしまいます。

ここを左に曲がると二ノ丸へ、右に曲がると本丸下段を抜けて本丸上段に至ります。

先ずは右に直角に曲がって、本丸下段石垣沿いに坂を登って行きますと「松阪市立歴史民俗資料館」があります。(城郭スタンプラリー、スタンプ設置所)

建物は明治45年に建設された旧飯南郡図書館(国の登録有形文化財)です。

復原された縄張り図と現在の地図を重ね合わせたもの

市民病院建設や松坂工業高校建設に伴い三の丸が消滅、外堀・土塁も開発によりほとんど姿を消したことがわかります。

松坂城跡・散策マップ

わかりやすいですね~

資料館のところで道は再び分岐します。

左は助左衛門御門を抜けて本丸下段から本丸上段に向かう道、右へ進むと本丸高石垣の下をぐるっと一周させられてしまいます。

まずは

左へ大きくクランクして「助左衛門御門」へ

右手の壁は「鐘ノ櫓石垣」

「鐘ノ櫓」

本丸上段より俯瞰

鐘ノ櫓はお城の外周を巡る石垣の北隅にあった櫓で多聞の北に接続、助左衛門御門を眼下に監視していたと思われます。

「本丸下段郭」

「月見櫓」

本丸下段郭の東隅にあった二層の櫓でしたが、17世紀中ごろに大破したそうです。

月見櫓からの眺望

東側の大手口あたりから城下町が一望できます。

月見櫓からは大手門が丸見えです。

本丸下段郭の石垣上にはL字形に多聞櫓が巡らされていました。この月見櫓は扇の要の位置にあたり大手門方向の先端には遠見櫓がありました。

月見櫓から太鼓櫓方向の多聞跡

「太鼓櫓跡」

太鼓櫓から「裏御門」

本丸下段郭から本丸上段へは「中御門」を通って進みます。

右に左にクランクした折れ曲がった構造です

蒲生氏郷時代の石積みが残る

「本丸(上段)」

城の素も高い箇所にあり、上下二段に分かれています。上段には天守が建てられ、西隅と東隅に櫓があり、多聞と呼ばれる通路でつながれていました。江戸時代の古い図面には、上段部分には大きな屋敷が描かれています。また、下段にも北隅・東隅・南隅の3か所に櫓があり、それぞれを結ぶ多聞がありました。

「金ノ間櫓跡」

二層の櫓だったが、17世紀中ごろに破損したそうです。

本丸東の隅に建てられた櫓で中御門に接しており、北東面多聞櫓の東側に接続している。

石垣の膨れが顕著となり修復が必要となっています。現在松坂城石垣の保存整備のため、クラウドファンディングで一般からの支援を募っています。

本丸上段、周囲に多聞櫓が巡っていたことが分かる

天守台石垣、付け櫓台石垣、北西面多聞の西側に接続していた敵見櫓石垣

「天守台石垣」

三階の望楼型天守であったが、正保元年(1644)の台風で倒壊。天守台の石垣には、古墳時代のせっかん材の積み込んでいたそうです。

「きたい丸虎口」

天守台の東隣にあって、本丸上段から南側下段にある「きたい丸」への出入り口

きたい丸側から見た天守台石垣

「きたい丸」

本丸の西に在り、古田重勝の子・重恒の幼名「希代丸」にちなんでつけられてと言われています。東西南北の郭隅に櫓が建てられていました。

きたい丸にある「梅林」

きたい丸からの眺望

西方向

きたい丸西側は高石垣となっており、隅櫓の折れなど変化にとんだ石垣を見渡すことができる。

石垣の基底部が水堀でないところが平山城の特徴ですね。

かつて石垣上には多聞櫓が巡っていたことが分かる

ここからきたい丸を出て、本丸上段北西側石垣を見ることにします。

敵見櫓石垣

多聞石垣北西面

同北東面

小さな穴はなんだろう?

同拡大 近寄ってみると排水口のようです、樋が突き出ていたんでしょうか。

藤見櫓石垣

ここで元来た歴史民俗資料館前から分岐して、城の裾野にあたる外周の石垣を見ることにします。

城の北西面、本丸上段からきたい丸にかけての高石垣です。

さきほどきたい丸から見下ろした石垣を、今度は見上げるアングルになります。

外周をぐるっと回ると南側の「本居宣長記念館」の方までやって来ました。

「本居宣長記念館」

「本居宣長旧宅」

埋門跡

「隠居丸」

本丸の南にあり、二頭の道具蔵と宝蔵、米蔵がありました。4党の倉のうち米蔵を移築したとされるのが、現在御城番屋敷の敷地にある土蔵と言われています。

隠居丸からの眺望

隠居丸米蔵跡

この他にも道具蔵跡や宝蔵跡もあります。

「裏門」

「二ノ丸」

本丸の東にあり、御殿がありました。寛政6年(1794)には、御殿が改築されたという記録が残っています。

二ノ丸東方向

二ノ丸東方向に見える「御城番屋敷・土蔵」

城を警固する武士軍団20名が住んだ、文久3年(1863)築造の武家長屋は国指定重要文化財。隠居丸から移築された江戸時代築造の土蔵は三重県指定有形文化財。

二ノ丸から表門へ向かう途中に、本丸下段月見櫓石垣が迫ってきます

ここで気が付きました。

お城の外周、東側を回るのを失念していました。

二ノ丸石垣、隠居丸石垣、見逃しです💦

【松阪城】

《蒲生氏郷が伊勢統治の拠点として縄張りした城》

名称(別名);まつさかじょう

所在地;三重県松阪市殿町

城地種類;平城

築城年代;天正16年(1588)

築城者;蒲生氏郷

主な城主;蒲生氏、服部氏、古田氏

文化財区分;国指定史跡

近年の主な復元等;昭和63年から平成15年にかけて石垣の修復工事

天守の現状、形態;天守台のみ残る

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;

◆スタンプラリー

スタンプ設置場所:歴史民俗資料館

住所:松坂城内

◆御城印と武将印(蒲生氏郷)

販売場所:まつさか交流物産館

住所:三重県松阪市京町301(JR松坂駅ビル)

地図: