1月の20、21日で、身延山にある義父のお墓参りを計画していました。

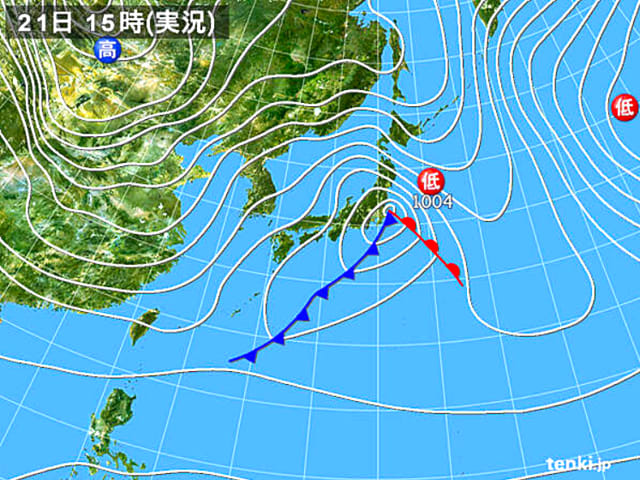

(2024年1月21日の天気図:日本気象協会HPより)

ところが当日は南岸低気圧で雪模様の予報!

スタッドレス履いてないし・・・なかなかこういう機会もないよね!とポジティブに考え、電車で行くことにしました。

久しぶりの身延線。

富士駅から特急「ふじかわ」に乗って、ほぼ富士川沿いに北上してゆきます。

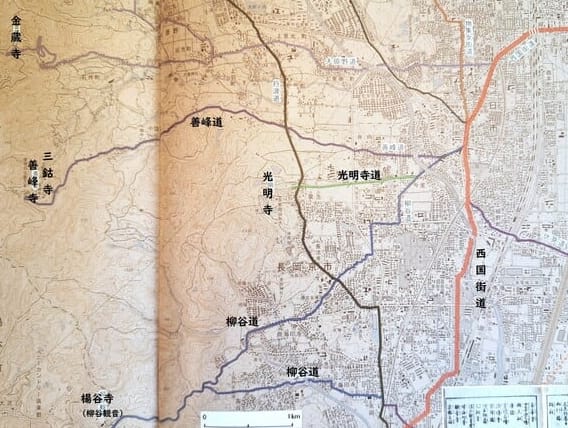

明治から大正にかけて、法華の篤信者である堀内良平氏、小野金六氏らが中心となって敷設した「富士身延鉄道」を前身とするJR身延線。

まだ鉄道そのものが認知されていなかった時代、地元の説得に、資金繰りにと奔走した彼らに思いを馳せるうちに、うつらうつらして・・・1時間弱で身延駅に到着!

幸い雪は降っておらず、小雨の中、義父の墓参ができました。

タクシーで御廟に行き参詣、そこから大善坊へ歩いてゆきました。

東谷参道には沢山の坊がありますね!

このうち現在、宿坊として営業しているのは7ヶ坊だと思います。

大善坊に行くには2つのルートがあります。

歩行者は窪之坊さん先の分岐を右へ、自動車はさらにその200m先を右に折れます。

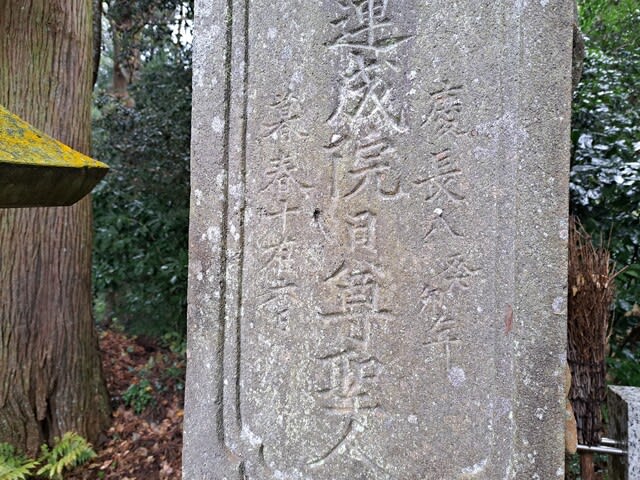

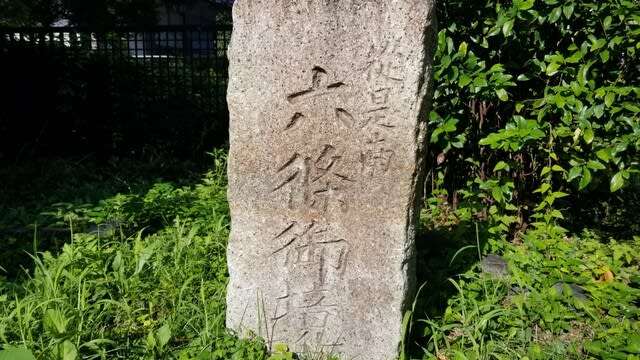

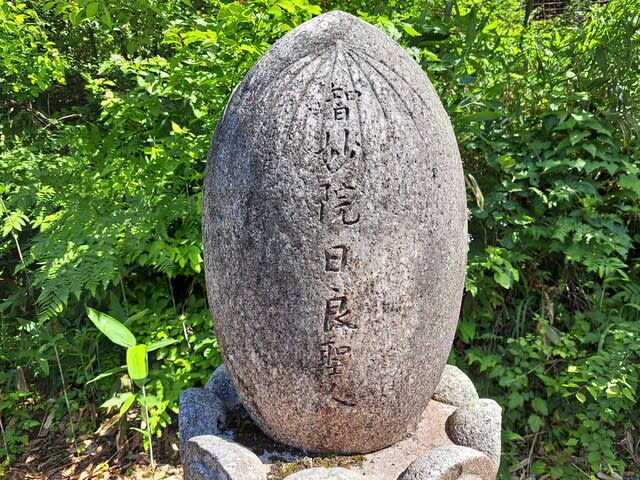

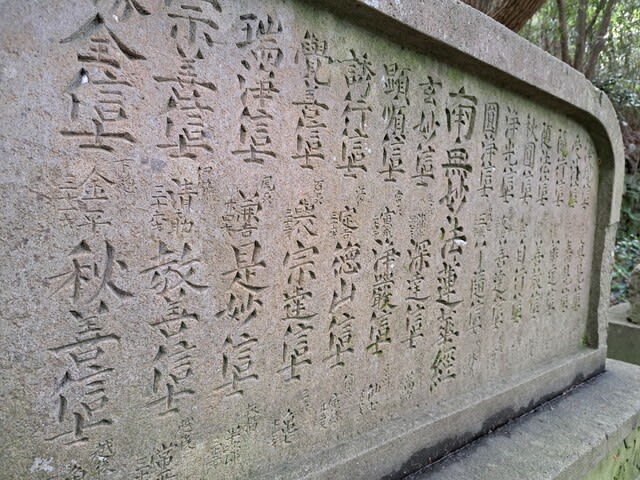

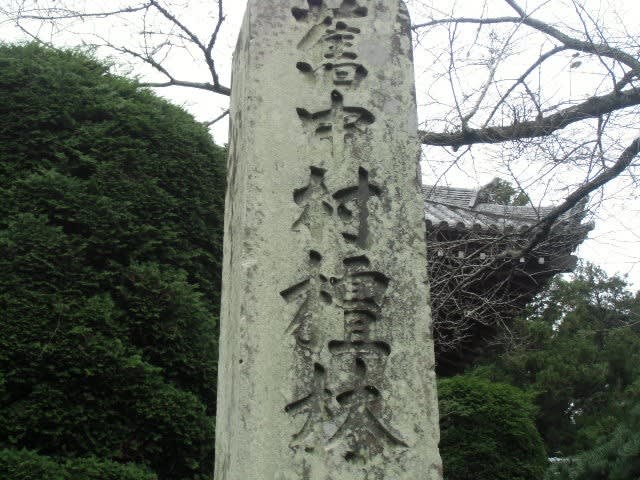

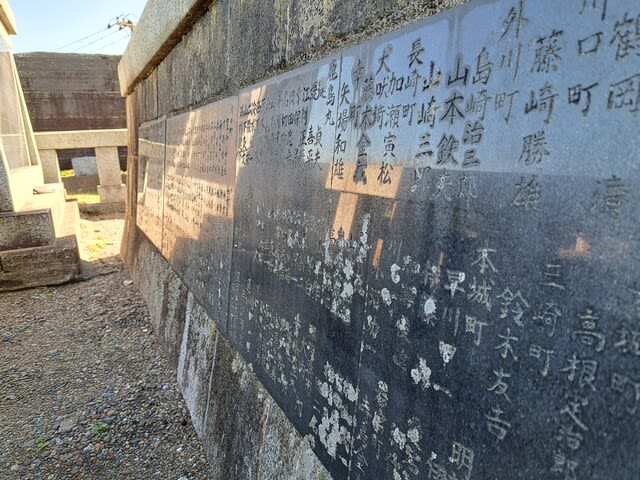

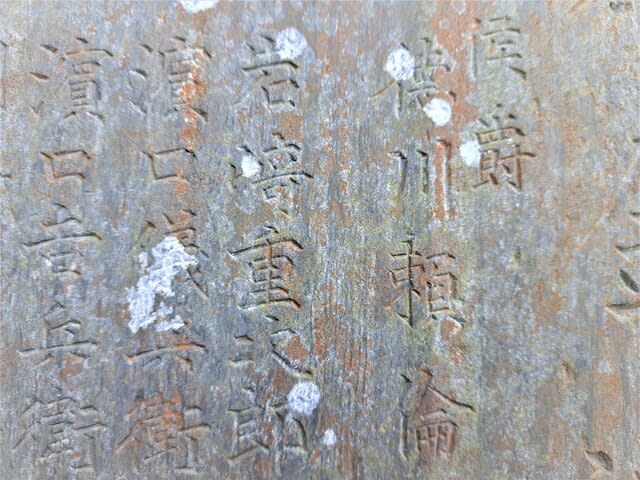

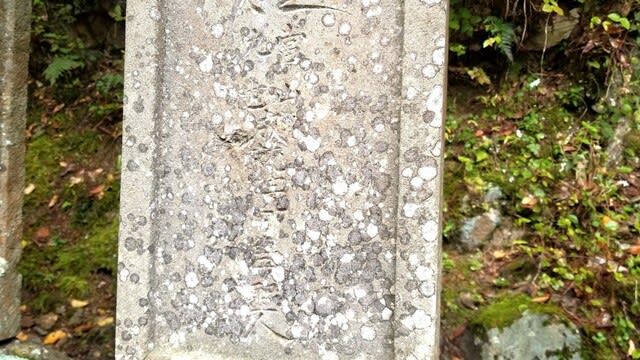

歩行者道は往古からの参道なのでしょう、めちゃクラシックな碑があります。

※傾斜がきつい箇所があるので、荒天時は自動車道を歩くのがおすすめです。

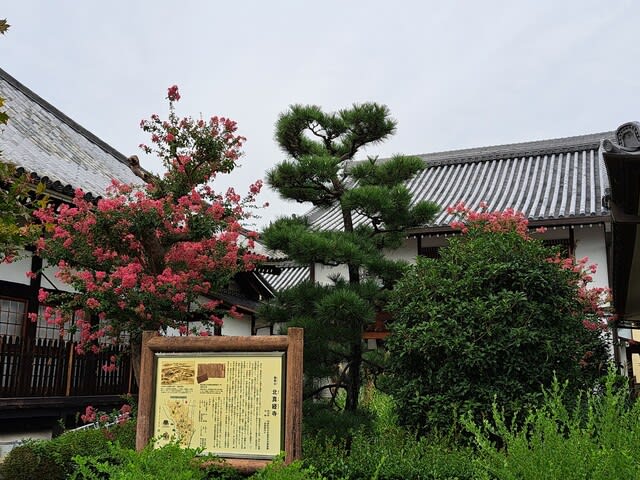

覚林坊さんを過ぎると、突き当たりに大善坊があります。

朗らかな奥様が迎えてくれました。

宿帳に記入後、境内を歩きます。

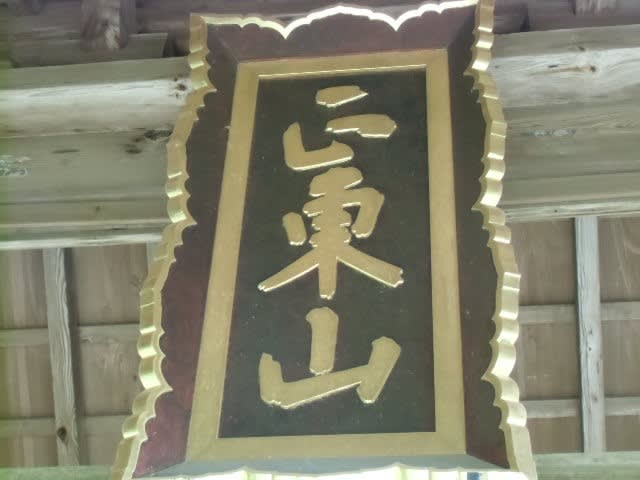

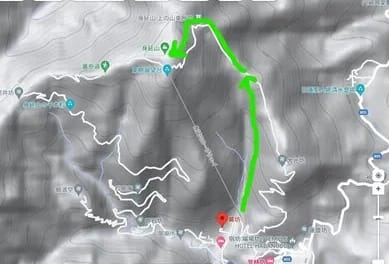

グーグルマップで見ると、大善坊は寺平のお山の西麓にあります。

ちょうどこの真上に、さっきお参りした聖園墓地があるのだと思います。

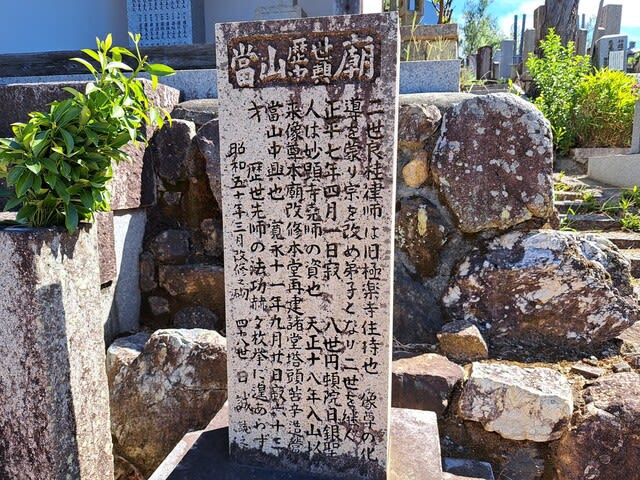

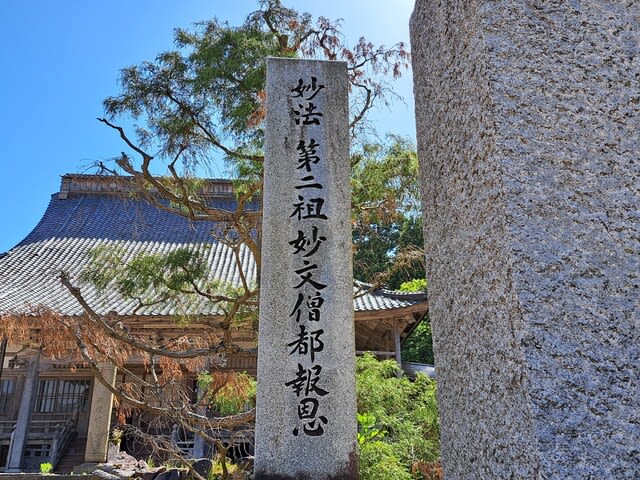

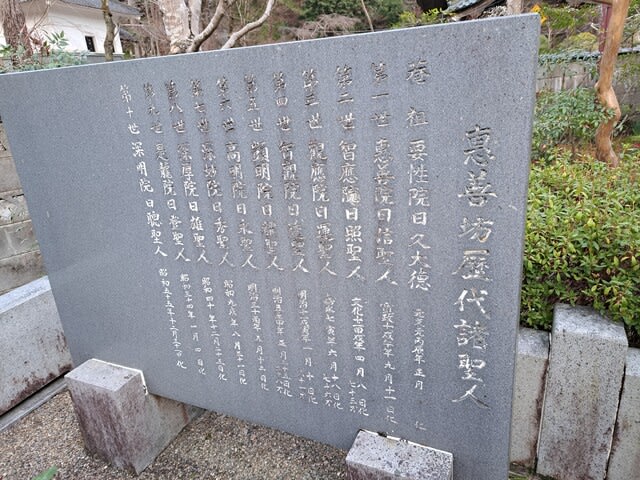

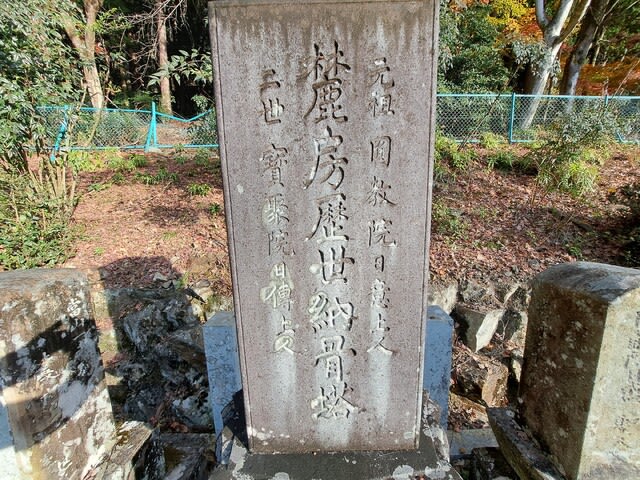

まずは歴代お上人の御廟を参拝。

今日まで大善坊の法灯を継いでくださった先師たちに、心から感謝いたします。

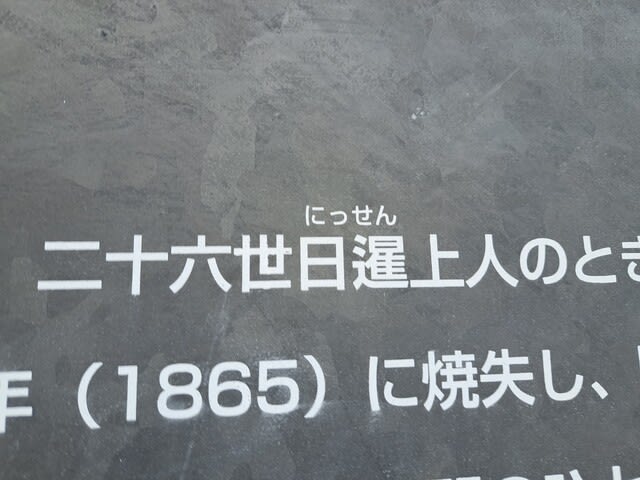

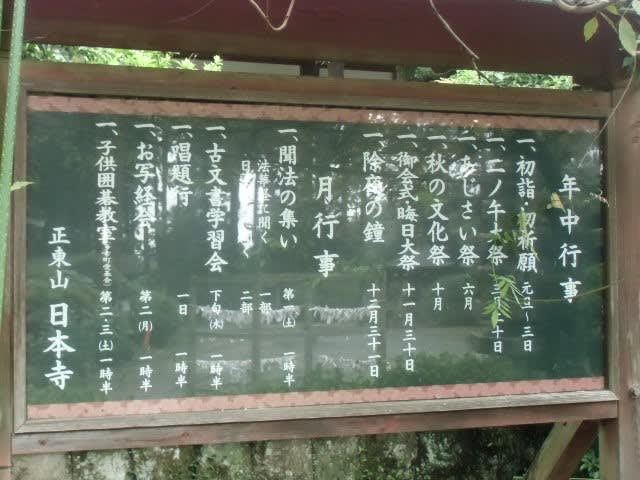

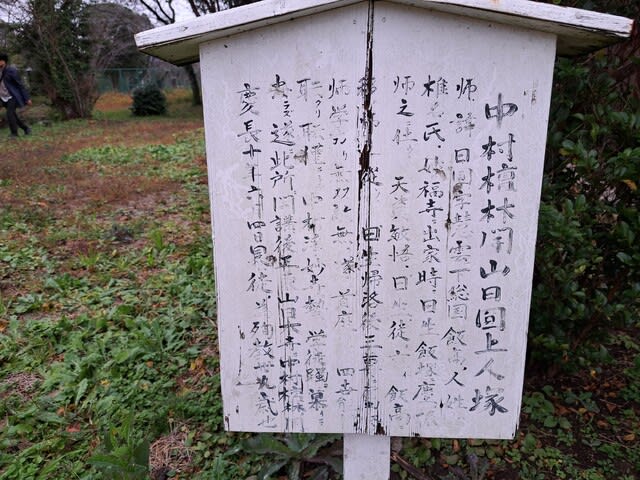

大善坊の開山は、応仁の乱よりも古い長禄元(1457)年。

身延町史によると、大善院日邉上人がこの地に坊舎を建立し、隠棲したのがルーツだそうです。

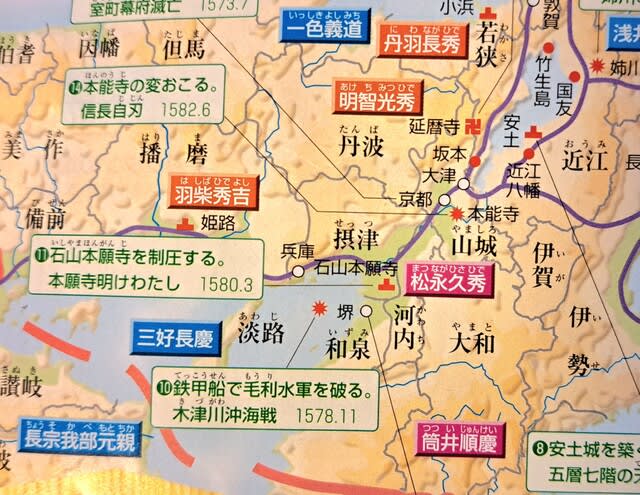

この時代、日蓮門下では各門流が「我らこそ正当、正嫡だ!」と主張し、特に京都では将軍への諌暁など、実力を競っていました(※)。

奇しくもこれが京都宗門に活力を与え、「題目の巷」といわれるほど法華信仰が広がりました。一方、比叡山など他宗から妬まれる原因ともなり、のちの天文法難の火種になります。

(※)そのため寛正7(1466)年、諸門が合同融和してやってゆこうという取り決め(寛正の盟約)がなされたほどでした。

一方、この頃の身延山はというと、「何等の変化もなく、守成し来れり」(身延山史)とあります。

辞書で「守成」を引くと「創始者の意向を受け継ぎ、その築きあげたものをより堅固なものとすること」だそうです。

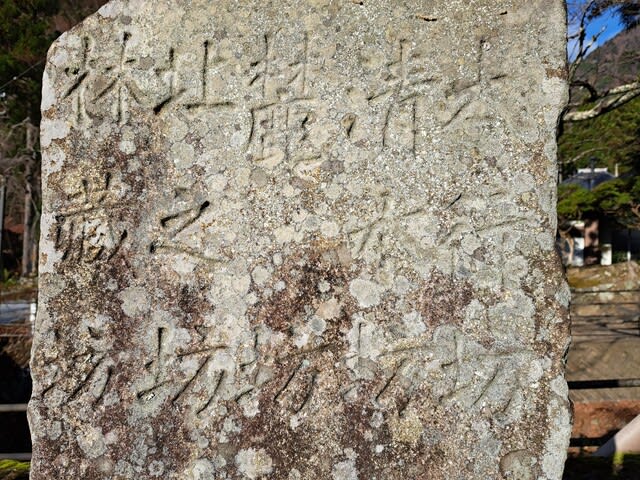

(身延山歴代御廟:手前から7、8、9世墓石)

当時の法主様は7世日叡上人、8世日億上人、9世日学上人あたりでしょうか。

身延山史によると、日億上人と日学上人は俗兄弟、そして二人の師は日叡上人ということですから、地味だけど相当な安定政権、身延山は一枚岩の時代だったと思われます。

特に9世の成就院日学上人は、関東諸檀林を学び歩いた著名な学匠でした。

その上で、身延山は他と同じであってはならない、「行」も「学」も極めるための施設にしたい、という強い思いがあったようです。

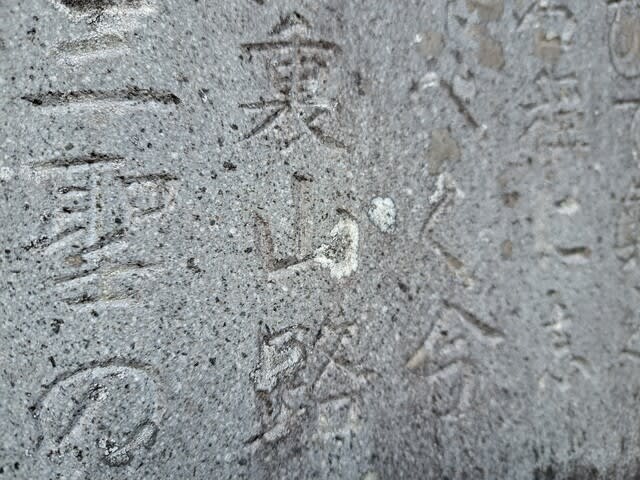

(身延山歴代御廟:9世日学上人墓石)

日学上人のお弟子さんに鎌倉本覚寺を開いた一乗院日出上人がいますが、日出上人が将来の法器として手塩にかけて育てたのが11世行学院日朝上人、彼が実際に、身延山を行学二道の聖地に発展させてゆくのです。

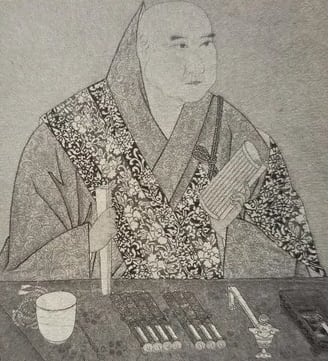

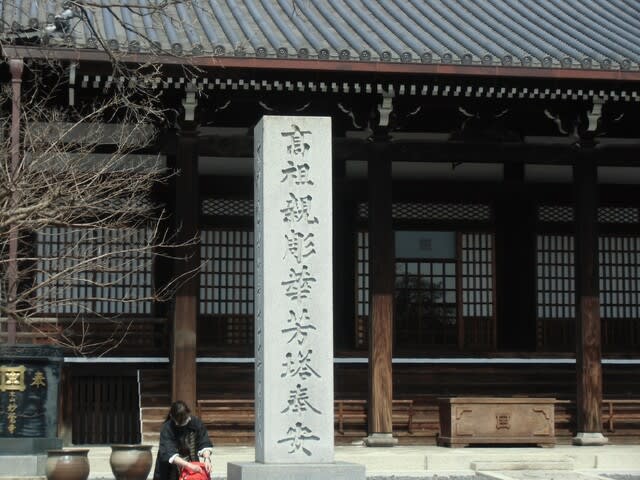

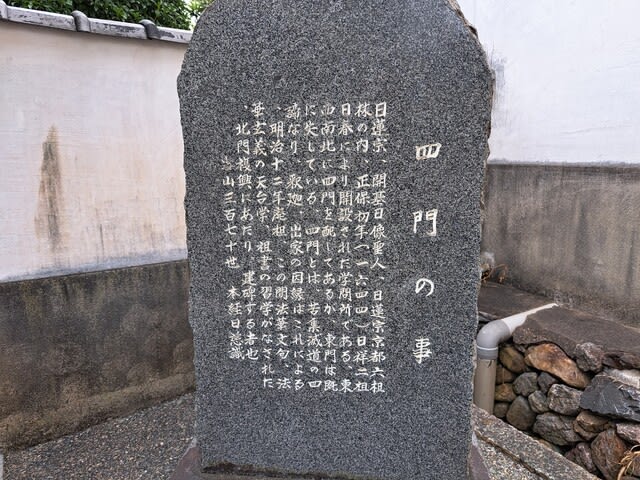

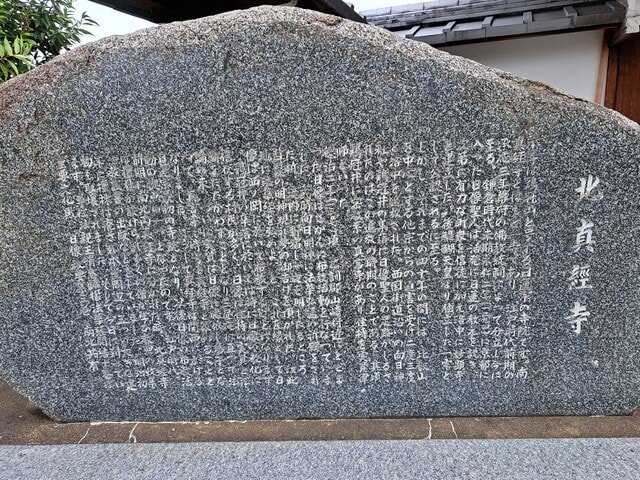

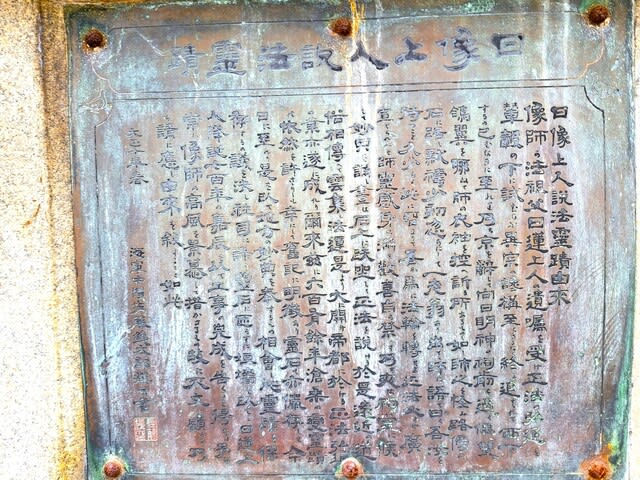

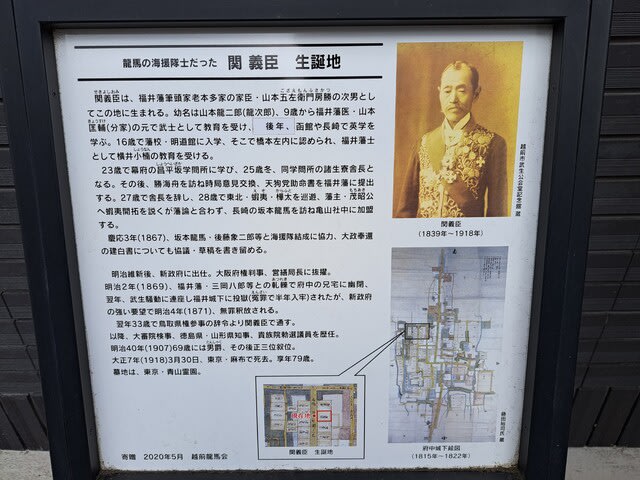

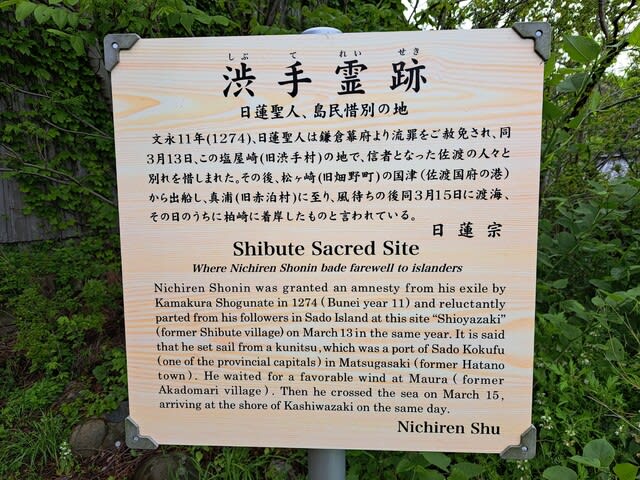

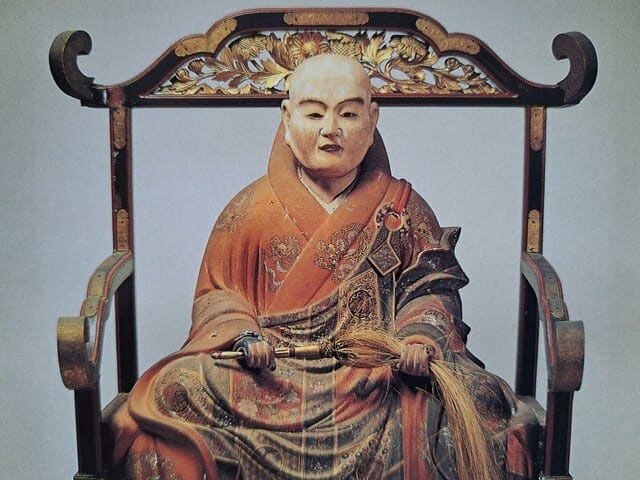

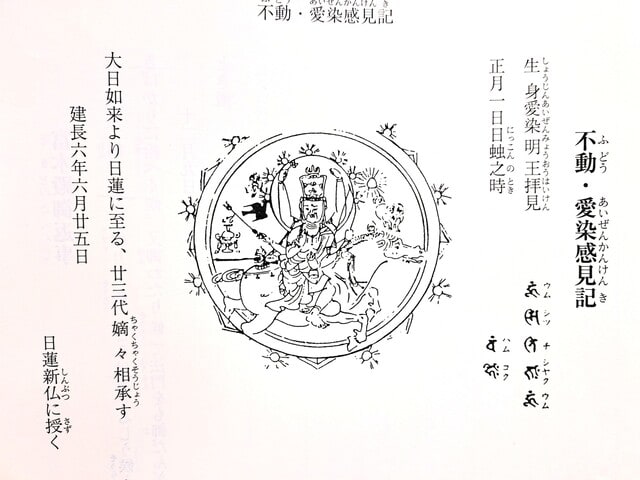

(大善坊碑に刻まれた「日邉聖人」)

大善坊のルーツである大善院日邉上人も学僧だったといいますから、行学両道の基礎を造るべく、当時の法主様と尽力された方だったと思われます。

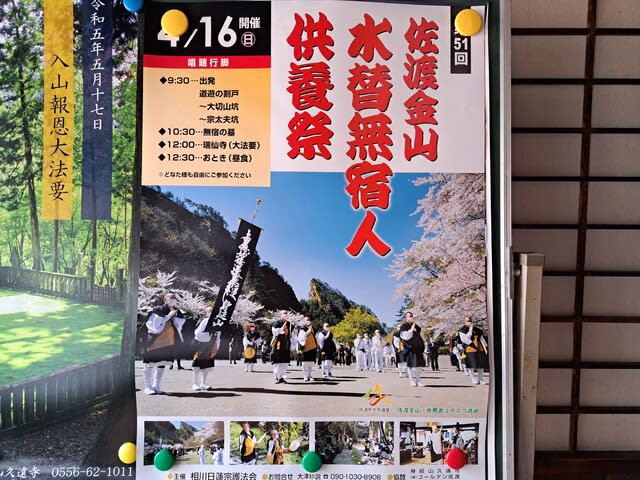

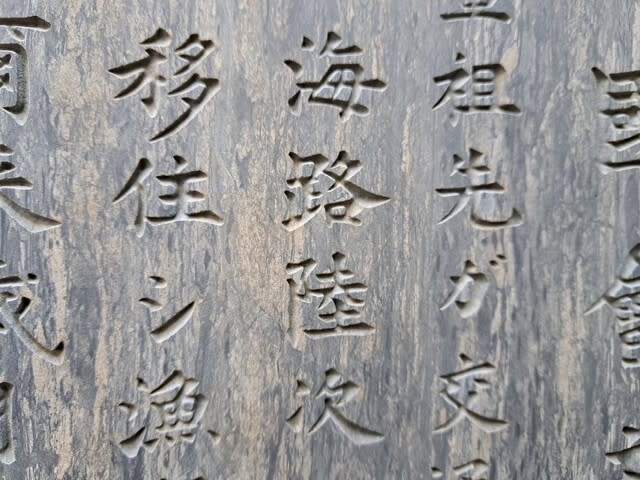

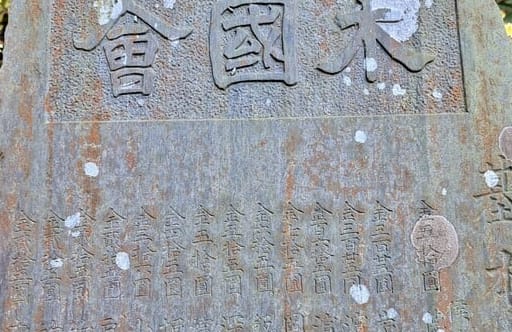

大善坊の名前が広く知られるようになったのは明治時代、ここに無料宿泊所「功徳会」が設立されてからでしょう。

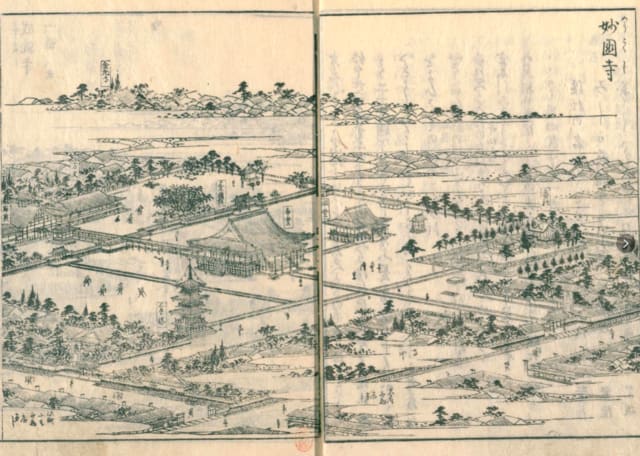

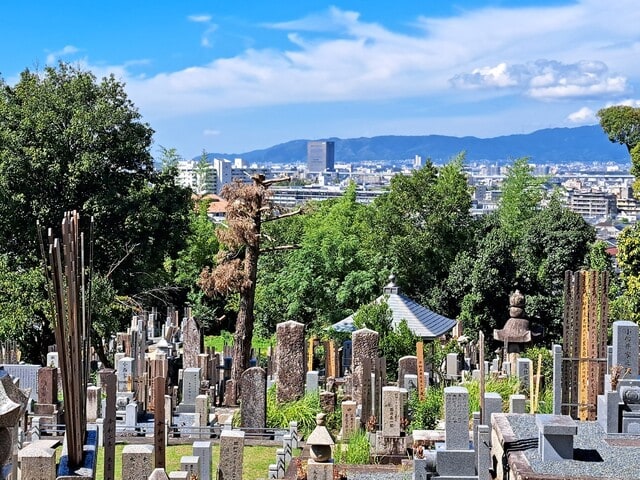

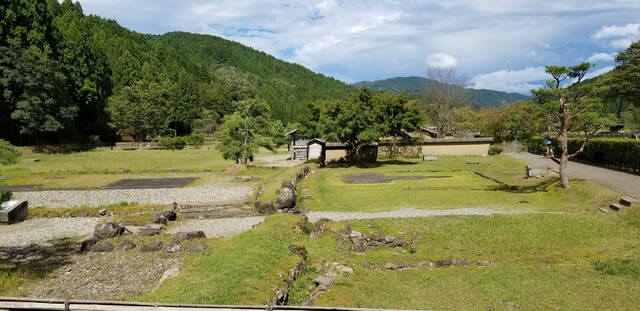

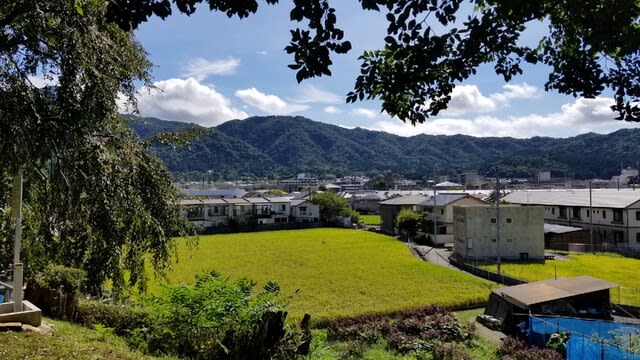

(大善坊裏山から東谷を望む)

身延山史によると、明治39(1906)年、大善坊住職が「本堂下に老婆の枯死しているのを見て、無宿者の宿泊保護事業を志して、功徳会を創設した」とあります。

当時の身延山には、身寄りのない貧困者、周囲から忌み嫌われる難病を抱えた人などが多く参詣に訪れ、山内でいわゆる「行き倒れ」した人も少なくなかったといいます。

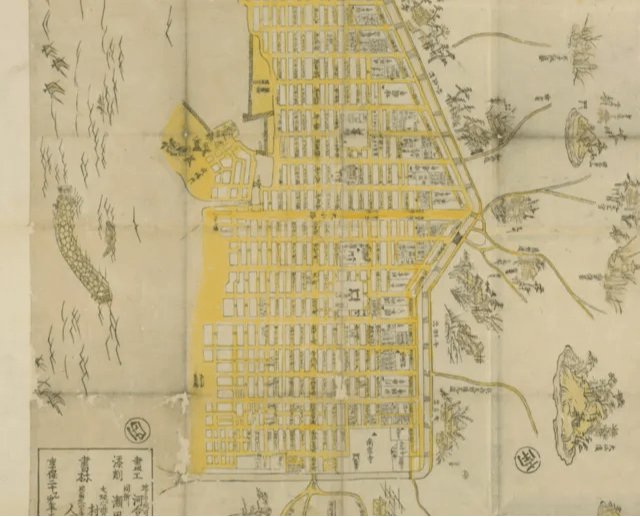

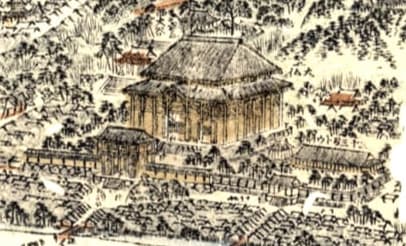

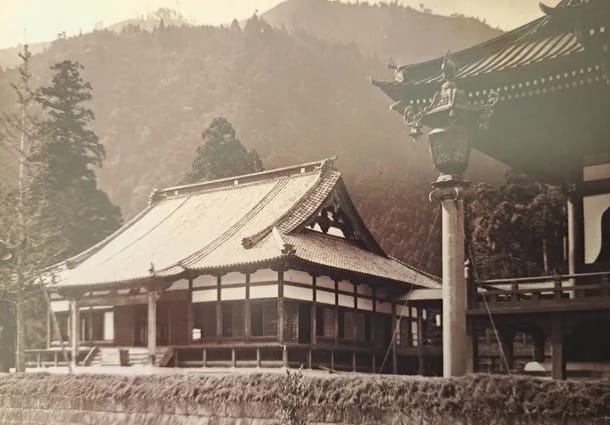

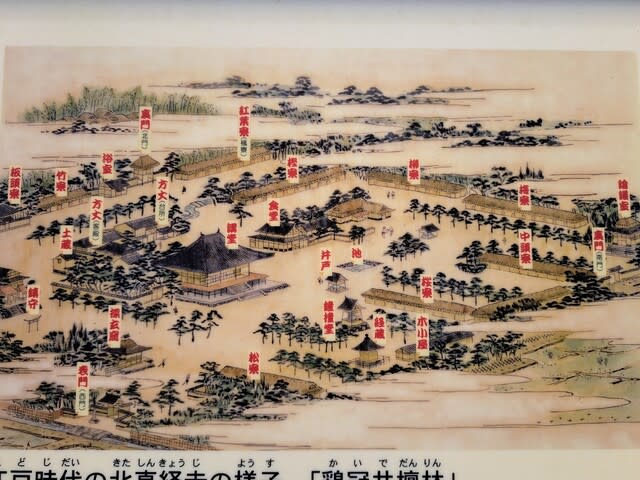

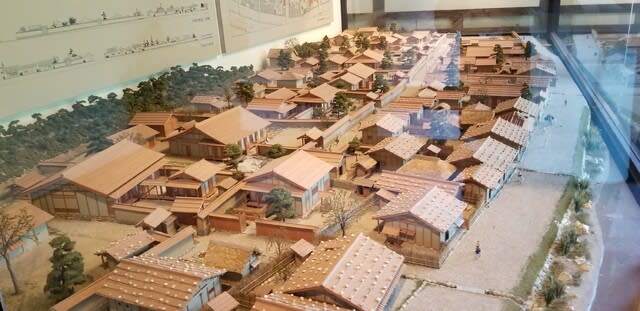

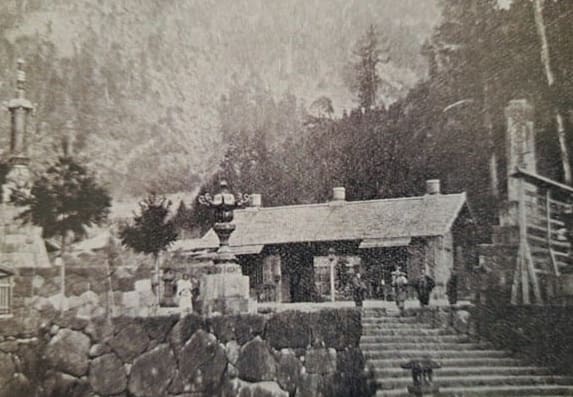

(明治15年頃の門前町:身延山久遠寺刊「身延山古寫眞帖」より引用)

そういえば以前読んだ綱脇龍妙上人の伝記には、綱脇上人が初めて身延山を参拝した時の話として、身延川の河原に沢山のハンセン病患者が小屋を作って生活していて、その光景に驚いたと書いてありました。

今からはおよそ想像がつきませんが、それが身延山の日常だったわけですね。

当時の大善坊住職は、長谷川寛善上人。もともとは僧侶でなかったといいます。

眼の病気で視力をほぼ失い絶望していた時、眼病守護の神様といわれる「身延山の日朝様」のことを知人に聞き来山しました。

(覚林坊日朝堂の幟)

当時の覚林坊36世・正明院日温上人と出会い、感応したのでしょう。寛善上人はなんと出家得度し、覚林坊の隣地にある大善坊(当時は荒廃していたらしい)を任されることになったといいます。

そんな方ですから、弱者を見捨てることができなかったのでしょう。丸太小屋程度の無料宿泊所を設け、受け入れることからスタートしました。

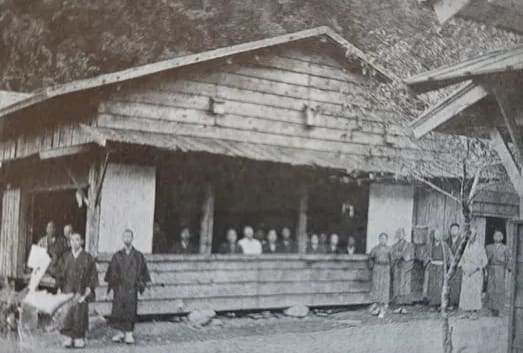

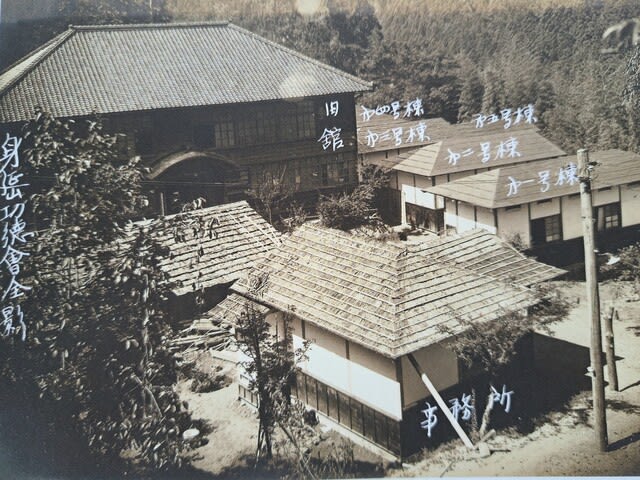

(大正12年頃の大善坊前:身延山久遠寺刊「身延山古寫眞帖」より引用)

行路病者だけでなく、心の病を患う人、無一文の人・・・多少の例外はあっても、大多数は社会から追い詰められ、命がけでやって来た人達でした。

国の制度として社会福祉が始まったのは明治7(1874)年(※)、まだそんな頃ですから、周囲の理解が少なく、寛善上人は「乞食の親方」と揶揄されることもあったそうです。

(※)国による最初の救貧制度「恤救(じゅっきゅう)規則」制定

当初は寛善上人個人による「慈善事業」であったため、功徳会の財政はいつも火の車状態でした。

(昭和初期の功徳会:身延山久遠寺刊「身延山古寫眞帖」より引用)

しかし社会が徐々に成熟してくると、こういった事業にこそ公的な支援を!という機運が高まり、大正9(1920)年に山梨県から補助金が交付されるなど、寛善上人の善行はやがて「社会事業」として認知されてゆくのです。

(特養ホームみのぶ荘)

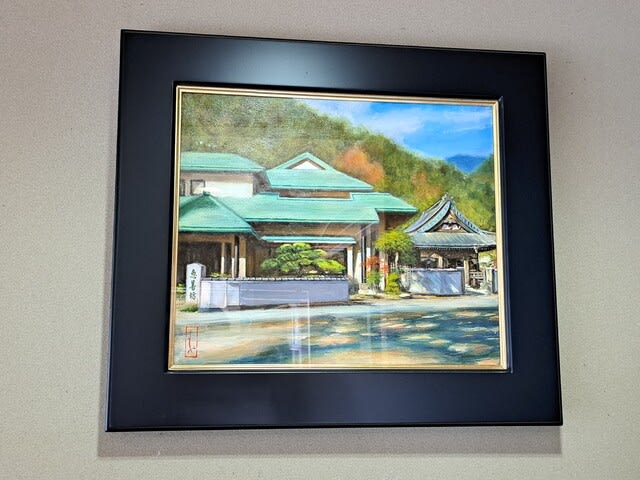

戦後、功徳会は養老施設として財団法人化され、大善坊境内から梅平に移転、経営も大善坊から離れ、現在は身延山が母体の「身延山福祉会」が事業を継いでいます。

(昭和8年の身延深敬園:身延山久遠寺刊「身延山古寫眞帖」より引用)

今回、調べものをしていて気付いたのですが、長谷川寛善上人の「身延山功徳会」と、綱脇龍妙上人の「身延深敬病院」は、偶然でしょうか、いずれも明治39(1906)年に始まっています。

明治政府は欧米列強に早く肩を並べようと、富国強兵、殖産興業をスローガンに強い国づくりを進め、表向きの繁栄はあったのでしょう。

(官営八幡製鉄所:明治図書「歴史資料集」より引用)

しかし一方で、そこからこぼれ落ちる人々がいて、せめての救いを身延山に求めてやって来た、そのピークが明治39年頃だったのかもしれません。

そんな時に目を背けず、弱者に手を差し伸べた長谷川寛善、綱脇龍妙両上人の姿に、宗教の原点を感じずにいられません。

それでは宿坊としての大善坊を紹介します。

こちらが坊の玄関です。

お数珠とか簡単な仏具を販売するコーナーもあります!

角の広いお部屋に案内していただきました。

障子を開けると、霧に煙る鷹取山が見えます。

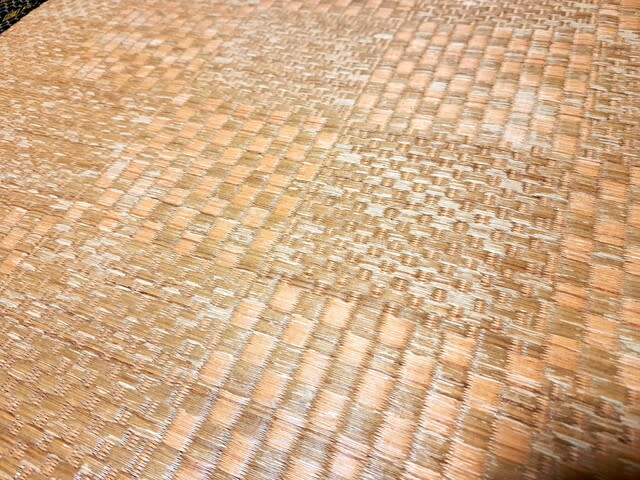

独特のパターンで編まれている畳!

久々の電車旅で疲れていたため、大の字で仮眠をとりました。

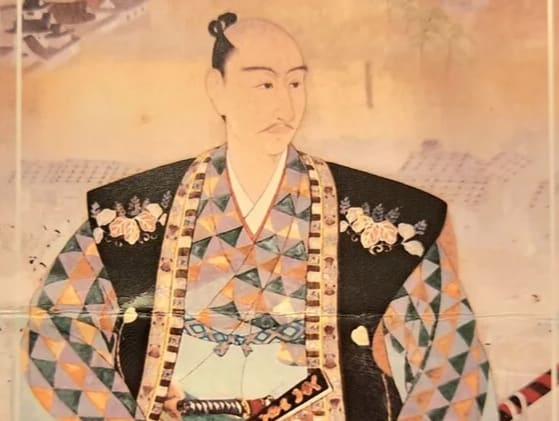

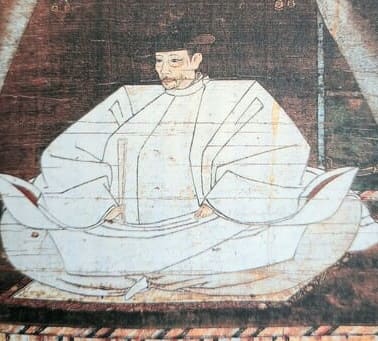

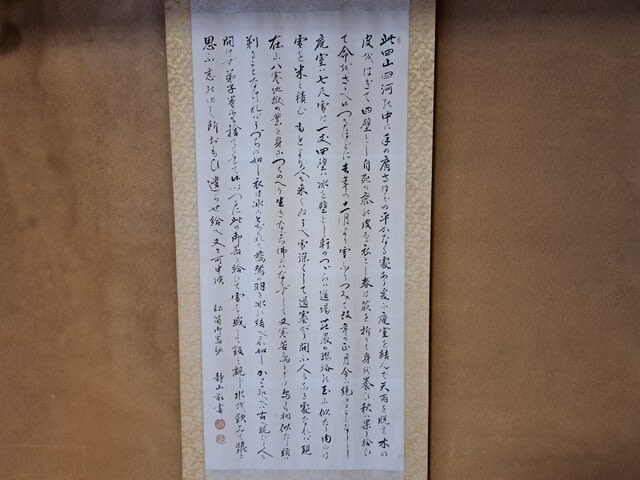

床の間の掛軸にはお祖師様。

日朗上人と身延山頂を目指しているところ、でしょうか。

御軸を見るのも、坊に泊まるときの楽しみです。

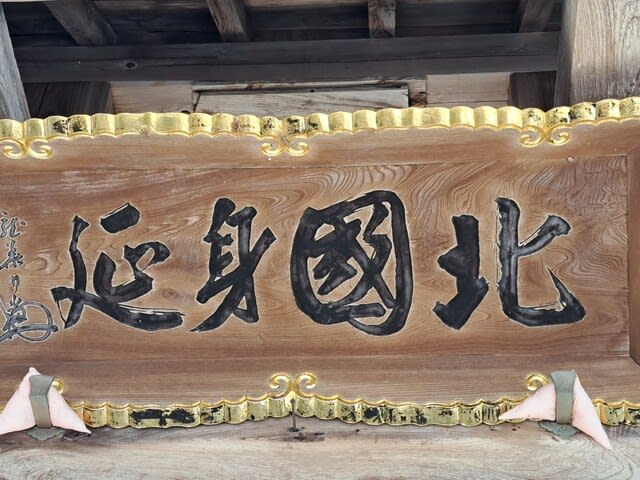

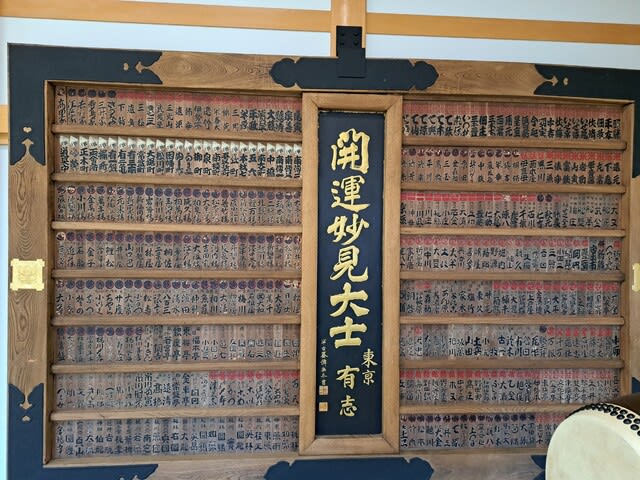

奥様にお願いし、本堂で自主的にお勤めさせていただきました。

内陣に七面大明神のお像がお祀りされていました。

現在のご住職は以前、七面山の別当さんを担われていたからかもしれません。ちょうど東日本大震災の頃でしたから、その祈りも、本当に切なるものだったのでしょうね・・・。

ちなみに、僕の認識が間違っていなければ、現在のご住職は長谷川寛善上人の曾孫にあたる方だと思われます。

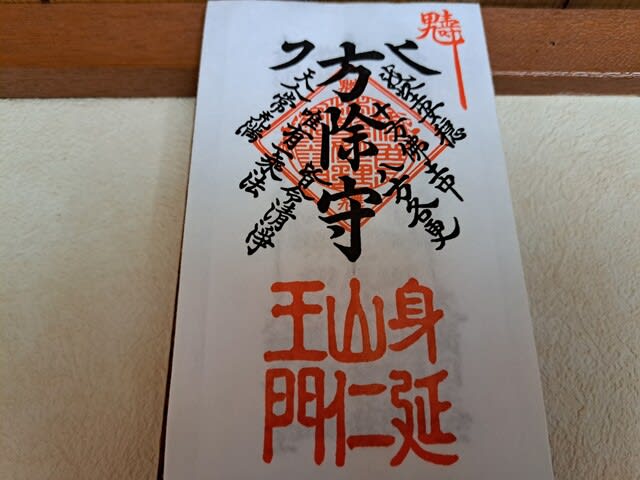

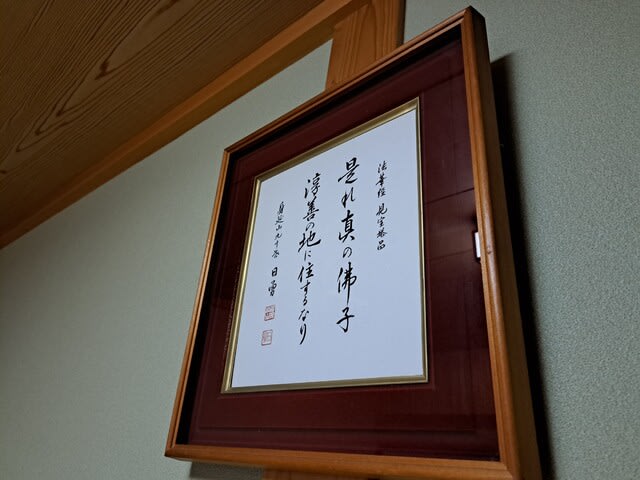

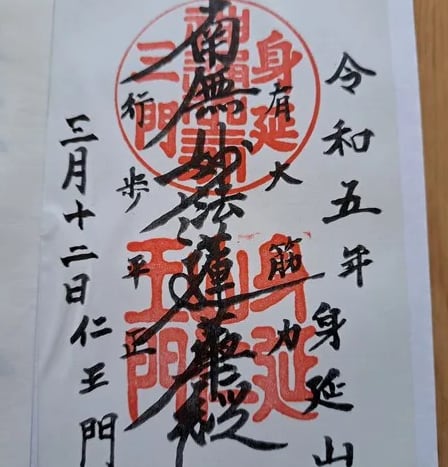

身延山久遠寺の要職も兼任されているため、さぞお忙しい毎日だと思います。法務を終えて夜、帰坊されてから、快くご首題を書いてくださいました。

弾けそうな笑顔が印象的なお上人です!

さあ、晩ごはんの時間です!

どれも美味しいですが、特に土鍋で煮た大根と、栗ご飯が特筆もんでした!

腹はち切れそう。

熱めのお風呂につかり、寝る準備OK!

お休みなさい。

翌朝(1月21日)、まだ結構な雨が降っていたため、奥様が甘露門まで車で送迎してくれました。

いつも通り朝勤は進みましたが、いつもとちょっと違う点がありました。

通常、導師の偉いお上人が、法要の最後に朝勤参加者に挨拶をされるのですが、その日は脇導師を務めていた大善坊のご住職が代読されていました。

続く祖師堂での法要も、偉いお上人は参加されず、大善坊のご住職が導師を代行されていました。

ん・・・どうしたんだろう?

なんて考えながら大善坊に戻ると、既に朝ごはんが並べられていました。

夕べあれほど食べたのに、朝もおかわりまでしちゃうから不思議。

洗面所はどことなく七面山敬慎院のそれに似ています。

ちなみにトイレはウォシュレット付き便座、快適です!

帰りの身延線に合わせてタクシーを呼び、大善坊をあとにしました。

お世話になりました!

夕方、自宅に戻り、PCを開いて驚きました・・・。

(2月1日付日蓮宗新聞1面)

いつも身延山のフレッシュな情報を発信してくださる「ゆる身延」さんから、この日未明に内野日総法主猊下がご遷化されたとの訃報が・・・。

報道各社が発信する前の情報、さすが「ゆる身延」さん、ありがとうございます。

さきほどの朝勤の違和感は、このためだったんですね。

(大善坊裏山から本堂域を望む)

そういえば大善坊のご住職は、数年前まで法主猊下の随身長(お付きの秘書的な役割)もされていたといいます。

悲しみはいかばかりでしょう。

それにしても法主猊下のお逮夜を、僕は偶然にも身延山で過ごしていた、不思議なご縁をいただいたと感じています。

法主猊下、長い間本当にありがとうございました。

これからも微力ながら、僕はこんな形で発信を続けたいと思います。

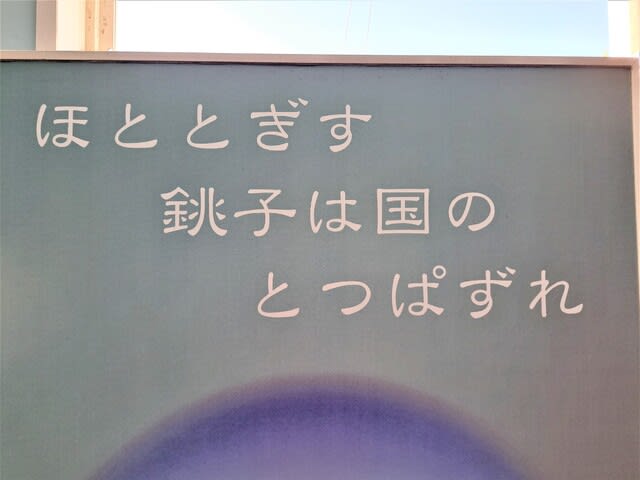

南無妙法蓮華経