丹沢大山!

湘南の北側に位置する、とても形の良い山です。

僕の住む町からも、その勇姿を拝めます。

(↑画像は大山阿夫利神社二の大鳥居)

昔から信仰のお山として崇められ、江戸時代には参詣が大流行しました。

最近再び、登山ブームで賑わっていると聞きます。

大山を水源とする鈴川。

この近くの「串橋」という場所に、宗門寺院があります。

妙蔵寺です。

山号は宝上山、何かリッチになれそうな字面ですね(笑)。

山門です。

手描きのウエルカムボードが、開かれたお寺だということを物語っています。

本堂です。

方形屋根がいい雰囲気!

訪問したのが妙蔵寺さんのお会式の前日で、飾り付けが始まっていました。

ご住職に面会してビックリ!お見かけしたことのあるお顔でした。

実は我が家の菩提寺と妙蔵寺さんは同じ宗務所に属しており、団参でお会いしたことがありました。

法要を翌日に控えてお忙しいにも関わらず、ご住職夫妻が本当に丁寧に対応してくださいました。心から感謝致します。

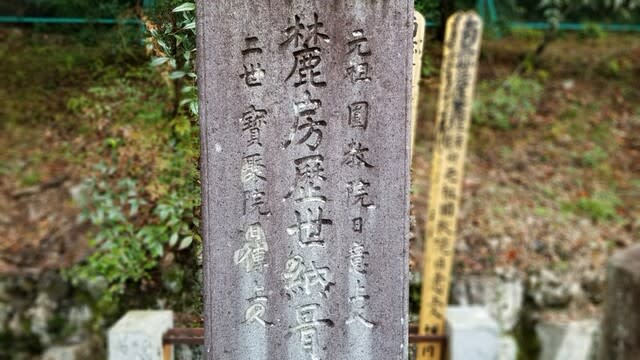

歴代お上人の御廟を参拝。

37世までのお上人が墓誌に刻まれています。

今日まで法灯を継いでくれた先師達に感謝し、合掌しました。

お寺の創建は平安時代にまで遡るそうです。

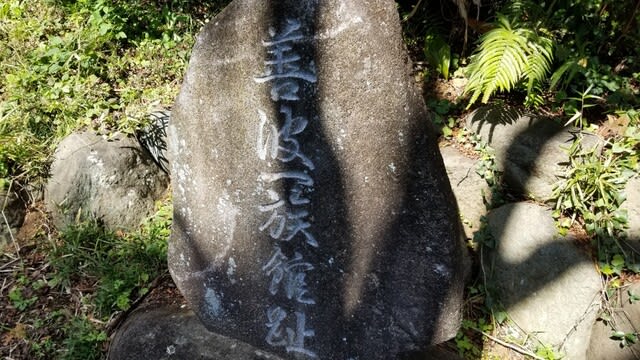

地元の豪族・善波太郎重氏公が波乱の人生の末、家族の菩提を弔うために一寺を建立したのが始まりです。

串橋から2kmほど西の山中に、三嶋神社があります。

かつて善波氏の館があった場所だといわれています。

神社境内に3本の石柱があり、その説明板によると、

「文治元(1185)年に善波太郎重氏が没した際、阿夫利山(大山)におわした石尊権現(大山の神様)のお告げにより」重氏夫妻と義父を、地域の守護神として祀った(それで3柱)のだそうです。

善波太郎重氏公と大山の、深~いご縁を感じます。

妙蔵寺から歩いて数分の住宅街の中には、中世の石塔群があります。

善波一族のものと伝承されるようです。

のちに鎌倉幕府の御家人となった善波一族ですが、幕府滅亡により経済的に困窮、串橋のお寺も徐々に荒廃してゆきました。

串橋のお寺の新たな歴史が始まるのは、その百数十年後のことです。

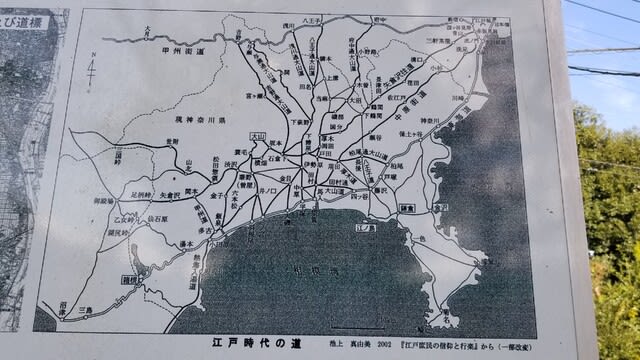

(↑画像は大山阿夫利神社参道の説明板)

これは江戸時代、相模国の街道図です。

各地から鎌倉へ至る道に加え、京に上る道、大山参詣の道など、特に伊勢原や厚木界隈は道が縦横に走っているのがわかります。

※室町時代の道とは多少違うかもしれません。

(↑画像は串橋・道路脇の道標)

室町中期、この道を頻繁に歩いていたお坊さんによって、お寺は法華経に改宗され、今の日蓮宗妙蔵寺につながります。

そのお坊さんとは、宗門ではつとに有名な、日朝上人です。

開山上人ということで、日朝上人の供養塔があります。

院号は「行学院」なんですね。

こちらは開山堂です。

開山の日朝上人、菅原大神(菅原道真公)、そして師僧の日出上人のご尊像が祀られています。

修行だけでなく学問にも精進を尽くした日朝上人は、菅原道真公をこよなく尊崇し、持仏として常に懐中に帯していたほどだそうです。

一方、師僧の日出上人のお名前は、以前、数ヶ寺で目にした記憶があります。

鎌倉の本覚寺

こちらはお祖師様が佐渡赦免後に滞在された夷堂をルーツとするお寺です。

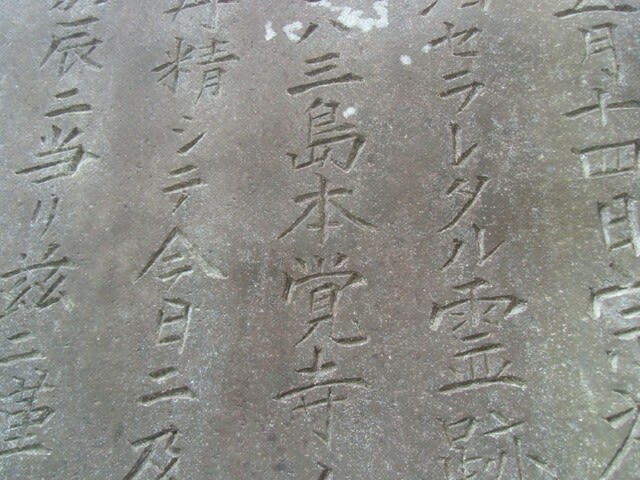

(↑画像は鎌倉本覚寺の歴代御廟)

宗祖150遠忌の砌に、日出上人が困難の末に開創したお寺です。

確か二祖が日朝上人でしたね!

三島の本覚寺

JR三島駅からほど近く、楽寿園という自然公園の一画にある名刹です。

(↑画像は裾野市・車返し霊場の石碑)

こちらは5年前、車返し霊場を訪問した際、石碑に「三島本覚寺ノ所轄トナリシ」と刻まれていたため、気になって訪問していました。

(↑画像は三島本覚寺の歴代御廟)

日出上人が開山し、こちらも二祖が日朝上人だったと記憶しています。

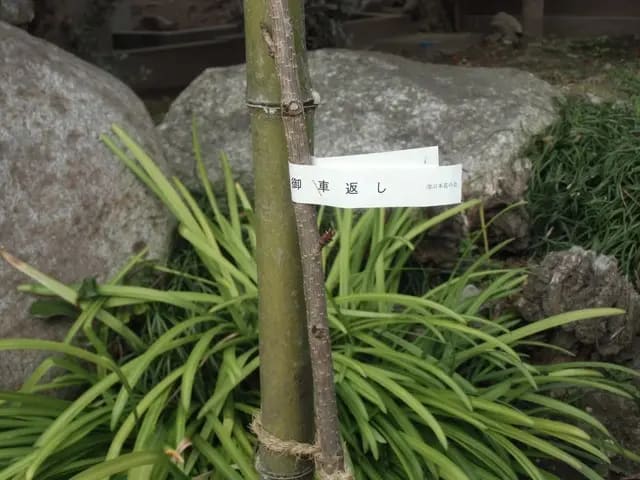

余談ですが、その車返し霊場を参拝するきっかけになったのが、鎌倉本覚寺境内に植えられていた「御車返し(ミクルマガエシ)」という桜の苗木でした。

鎌倉も三島も、車返し霊場を介した日出上人つながりのお寺だったなんて、今初めて気付いて鳥肌が立ちました(笑)。

ご霊跡巡りをしていると、時々こういうご縁の妙に、出くわします。

話を戻しましょう。

(↑画像は三島本覚寺・山門)

師匠の日出上人はもともと天台僧でしたが、40才過ぎで法華経に帰依してから修行を重ね、お寺を開いていったわけですから、本当に努力の人だったのでしょうね。

時は室町中期、各地の有力者が勢力争いを繰り返し、世の中は混沌としていました。不安がる民衆の受け皿となるべき仏教も堕落している・・・

(↑画像は妙蔵寺・日蓮聖人の供養塔)

今、本当に必要なのは「日蓮聖人のような方」の出現だ、と日出上人は強く願っていました。そんな時に伊豆の宇佐美で出会った利発そうな少年が、自ら志願して出家し、のちに日朝上人となるのです。

(↑画像は串橋の果樹園)

日出上人は初めから日朝上人を将来の宗門トップにすべく、熱心に教育されたようです。そしてまた日朝上人も、たゆみなく研鑽を重ねました。

日朝上人は20代~30代にかけて、日本全国を勉学に、そして布教に、歩き続けました。

当時、関東天台最大の教育機関であった仙波檀林でも数年間、日朝上人は学んでいたそうです。

川越には仙波檀林跡があります。

現在は中院↑、喜多院といった天台寺院に、その名残りをとどめています。

また3年前に参拝した岡山の蓮昌寺には、日朝上人西国布教最終の霊場として、ご尊像↑が祀られていました。

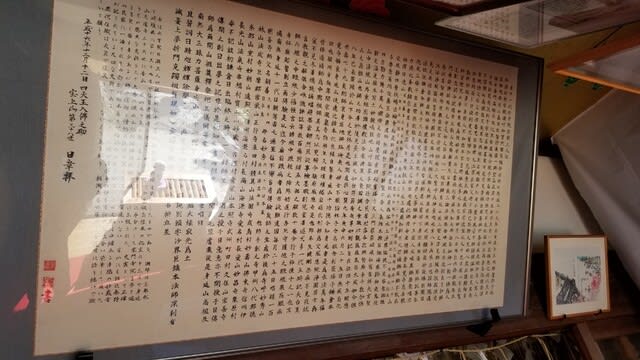

そうそう、妙蔵寺の開山堂内に、漢文調の日朝上人伝が掲げられていました。メチャクチャ上手くないですか!?

江戸時代の傑僧・身延山36世の六牙院日潮上人が記された祖山列伝のうち日朝上人の部分を、浦安の望月さんという方が染筆されたものです。

若き日朝上人が叡山や南都にも遊学し、他宗のことを深く学んだ、的な事も書かれています。多分(笑)。

同じく開山堂には、日朝上人が開創されたお寺の一覧も掲示されています。

神奈川県では伊勢原、厚木、海老名、つまり県央部に開山寺院が集中しています。

(↑画像は大山阿夫利神社参道の説明板)

拠点としていた三島や鎌倉から全国に行き来するわけで、街道が縦横に走る伊勢原や厚木界隈は、いわば日朝上人のホームグラウンドだったと考えられます。

寛正元(1460)年、串橋村の有力者だった斎藤四郎左衛門公を開基として、荒廃していた串橋のお寺を法華経に改宗し、再建しました。

妙蔵寺の新しい歴史が、ここから始まったのです。

境内には新旧の題目塔が立ち並びます。

それぞれの時代の、相模法華衆の想いが込もった、信仰の証ですね!

今週の寺猫~!

猫は遠い昔、仏教とともに大陸から渡ってきたっていう説があると、最近何かで読みました。ホントかな?

(↑身延山久遠寺境内から西方を望む)

厳しい修行を重ね、また教学を深めようとする日朝上人の姿勢は、宗門内でも抜きん出ていたのでしょう。寛正3(1462)年、日朝上人は第11代法主様として、身延山に晋山されました。

妙蔵寺開山の2年後、わずか41才の時(!)です。

身延山で日朝上人が成し遂げた業績を調べたら、想像を絶するほど膨大なものでした。

(↑画像は身延山久遠寺・総門)

日蓮聖人ご遺文の整備保管から始まり、ご霊宝の目録作成、祖山としての決まり事(清規)の確立、教学についての著述、法華経の注釈書(補施集)作成・・・・・・

中でも特筆すべきは、伽藍群を現在地に整備したことでしょう。

今から550年ほど前、久遠寺伽藍は西谷の御廟所辺りにあったそうです。

日蓮聖人の教えが広まり、宗門が発展する一方で、祖山としての責任や業務も増える中、どうしても手狭になっていました。

御廟所に行くとわかりますが、谷あいの奥地でこれ以上広げようがない地形です。また川沿いのため、水害のリスクもありそうです。

そこで日朝上人は、西谷と東谷に挟まれた山を削り、伽藍の移転を成し遂げたのです。

どれほどの大工事だったのか、想像もつきません。苦労も耐えなかったことでしょう。

文明10(1478)年には東谷片隈沢↑に「行学院」という自坊を設け、大工事を仕切る傍ら、机に向かって研究や著述も行うという、大車輪の活躍をしました。

果たして文明13(1481)年、宗祖200遠忌の大法要が、新たな境内で営まれました。

日朝上人、本当に嬉しかったでしょうね!

思えば師匠の日出上人も、宗祖150遠忌の砌に、苦労して鎌倉本覚寺を開山しました。

(↑画像は鎌倉本覚寺・歴代御廟)

日蓮聖人のため、宗門のため、国のため、生きているうちに力を尽くすという姿勢でしょうか。師弟に通ずる、微動だにしないコアなものを感じます。

ところが・・・

宗祖200遠忌を無事に見届けた翌年、日朝上人は両眼の光を失ってしまいます。61才の時でした。

身延晋山以来20年間、無理に無理を重ね続けた反動が来たのでしょう。

常人なら心が折れてしまいそうな災難ですが、日朝上人はこの災いを法華経に照らし合わせ、更に信仰を深めたようです。

妙蔵寺のご住職によると、日朝上人は4年間静養されたのち、身延山の自坊で、

「もし自分の眼が開いたならば、眼でお困りの人が来られたら、必ずその人を救います」

と誓いを立てられたそうです。

そして朝勤中、法華経法師功徳品第十九の「六根清浄段」を読んだ時、眼が開いたということです。

僕は今年から法師功徳品第十九を読むようになりました。

眼、耳、鼻、舌、身、意(心)を「六根」といい、親からいただいた感覚器官であり、能力のことです。

これらの能力は、法華経を修行することで、今よりずっ~と「清浄」となり、人の気持ちを慮ることができる・・・そんなお話だと思います。

視力が戻られてからは、それまで以上に仕事に励まれ、同時に後進の育成に努めました。

(↑画像は身延山・麓房の歴代御廟。元祖日意・二祖日伝)

日朝上人のお弟子さんの中でも、日意、日伝上人は、身延山12、13世を継承し、日朝上人が手掛けた大プロジェクトの総仕上げをしました。

「朝・意・伝」は身延山中興の三師として今でも語り継がれています。

(↑画像は覚林坊境内「日朝尊者入定霊地」碑)

明応9(1500)年6月25日、日朝上人は身延山の自坊で遷化されました。79年の濃厚な生涯でした。

実は先日、身延山に行ってきました。

日朝上人のお墓をお参りしたいと身延山歴代の御廟に行くと、こちらではなく覚林坊さんにお墓があるとのこと。

毎回通り過ぎていた覚林坊さんを、初めて参拝しました。

覚林坊は日朝上人の自坊・行学院をルーツとする宿坊です。

日朝堂、そして御廟↑をお参りし、感謝の気持ちをお伝えしました。

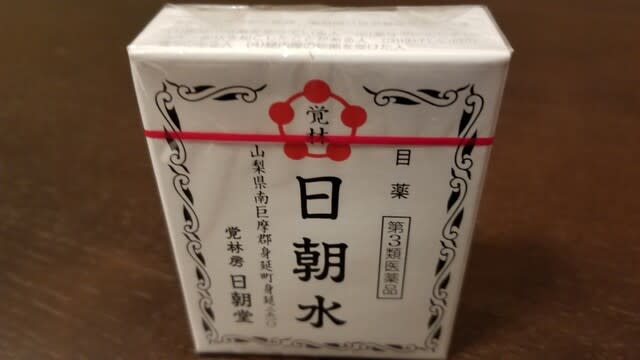

日朝上人の聡明さ、そして眼病を克服されたエピソードから、覚林坊さん、妙蔵寺さんをはじめとする縁(ゆかり)のお寺は、学業成就と眼病平癒のご利益があると、昔から多くの人々がお参りにいらっしゃるそうです。

日朝水は有名ですよね!

ところで先程、日朝上人は失明されてから4年間、静養されたと書きました。

今回、ブログを書くにあたって、ネット書店で「行学院日朝上人」(昭和26年:室住一妙上人著)という伝記を入手し、読んでみると、非常に興味深い記述がありました。

閑心静居されたのは、「相州 波多野郷 千牟礼」であったということです。

伊勢原のすぐ隣に秦野市がありますが、この西部に「千村」という地名があります。

千牟礼とは、今の千村にあたるそうです。

千村は渋沢丘陵(↑緑が濃い部分)の北麓に広がる地域で、昔は矢倉沢往還沿いの主要な村でした。

日朝上人は身延山から離れたこの村で、4年間の病気療養をされたようです。

千村から丹沢連峰を臨む景色は最高!

当時、日朝上人は光を失っていたのかもしれませんが、それでも爽やかな風を感じたり、美味しい水を飲んだり(秦野は湧水が豊富!)していたのでしょう。

自ら静養地に選ばれたくらいですから、実は以前からお気に入りの場所だったのだろうと、僕は思います。

高い志を持って全国を行脚していた若い頃、相州の街道沿いで村人に良くしてもらった、本当に居心地が良かった・・・そんな思い出もあったのかもしれません。

(↑画像は妙蔵寺開山堂に祀られる日朝上人像の写真)

日朝上人というと、身延山のお坊さん、という先入観が今までありました。

しかし、いろいろ見聞してゆくうち、むしろ伊勢原周辺も「日朝上人棲神の地」なんじゃないかと、強く思うようになりました。

妙蔵寺さんの参拝がきっかけで、ちょっと視野が広がったような気がします。

・・・ん!?もう眼のご利益が出てる?

そうそう、日朝上人がお生まれになったのは応永29(1422)年、つまり日蓮聖人ご降誕のちょうど200年後です。

今年は日蓮聖人ご降誕800年、と宗門では盛り上がっていますが、日朝上人ご降誕600年の砌でもあるんですね。

妙蔵寺さんのご住職はこの春、39世として法灯を継がれたばかりです。

日朝上人の一門らしく、溢れ出しそうなエネルギーを感じるお上人です。

陰ながら応援しています。

また近いうちに、お参りに伺いますね!