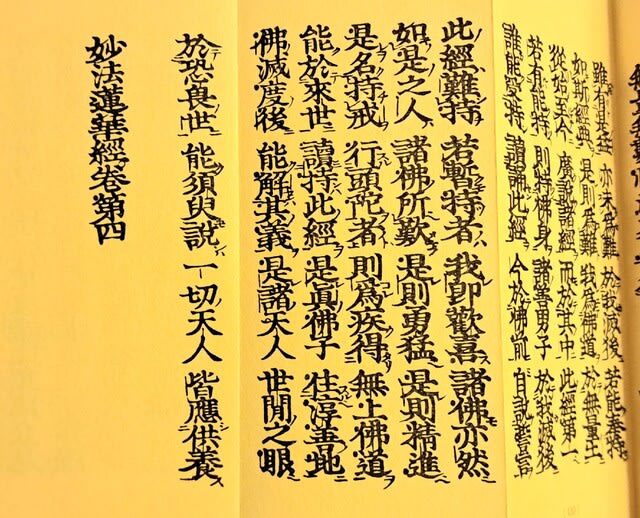

毎朝のお勤めの際、僕は「朝夕諷誦(ちょうせきふじゅ)日蓮聖人御遺文」(2019年:池上本門寺)を1ページ分、読むようにしています。

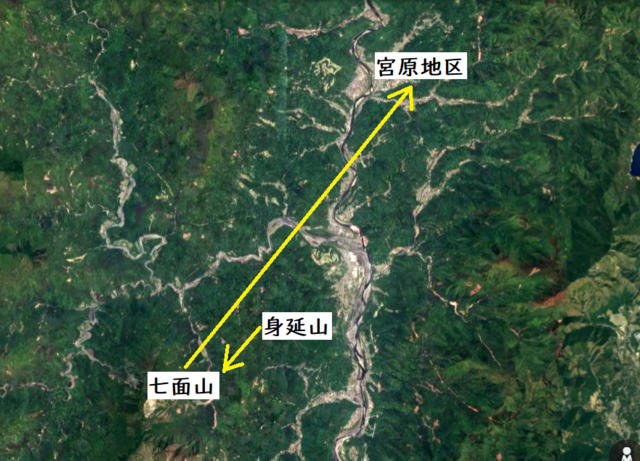

これは身延山の朝勤に倣っての習慣で、毎日読めば3年で日蓮聖人の御遺文を完読できるようになっています。

(池上本門寺刊 朝夕諷誦日蓮聖人御遺文 上下巻と附巻がある)

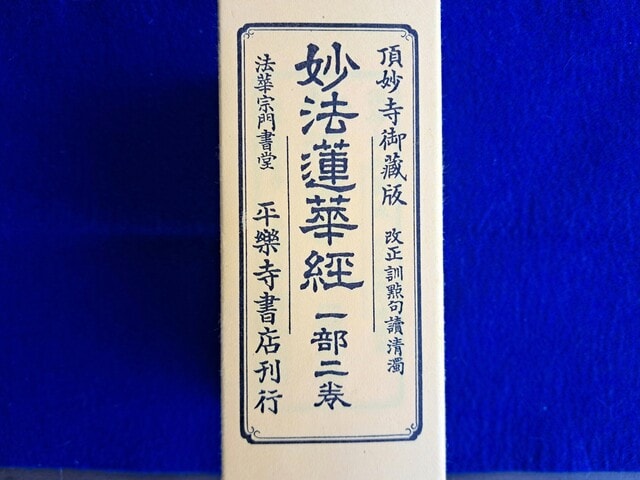

この「朝夕諷誦日蓮聖人御遺文」、調べてみると「昭和定本日蓮聖人遺文」(1952年:立正大日蓮教学研)というご遺文集を底本(※1)に校訂(※2)し、今から6年前に刊行されています。

(※1)ていほん:校訂の際に拠り所にする原本

(※2)文章や字句の誤りを直し、よい形になるよう、訂正すること

同じように、基礎となった底本を辿ってゆくと…

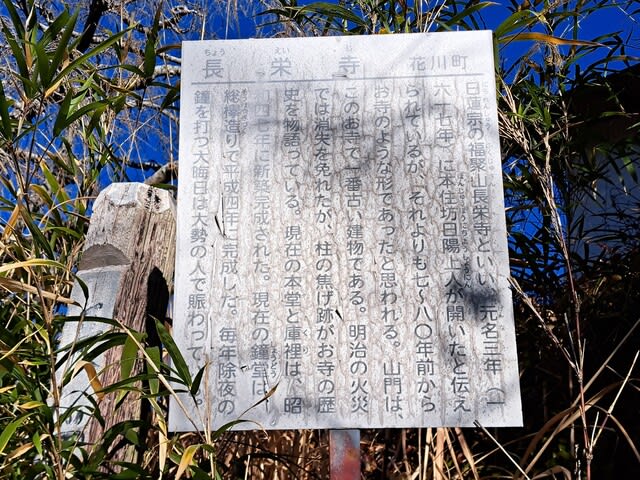

「朝夕諷誦日蓮聖人御遺文」(2019年:池上本門寺)

↓

「昭和定本日蓮聖人遺文」(1952年:立正大日蓮教学研)

↓

「日蓮聖人御遺文」(1904年:加藤文雅)

↓

「高祖遺文録」(1880年※:小川泰堂)

となるそうです。

(※)泰堂居士の死後、息子の周司さんが刊行している

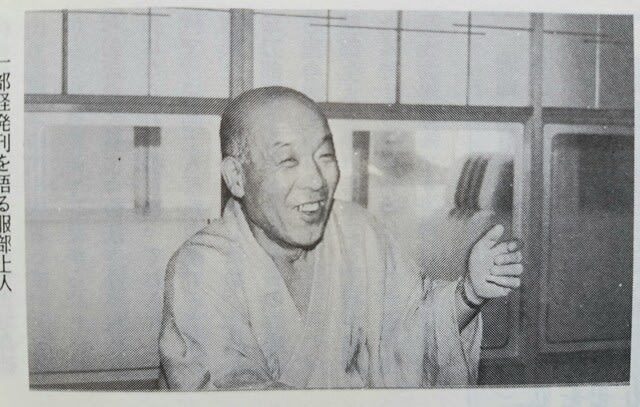

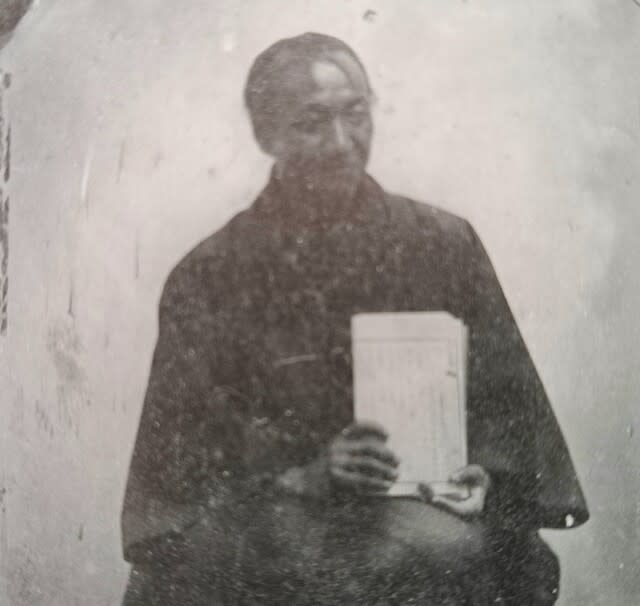

(小川泰堂居士:「撮された戦前の本門寺」より引用)

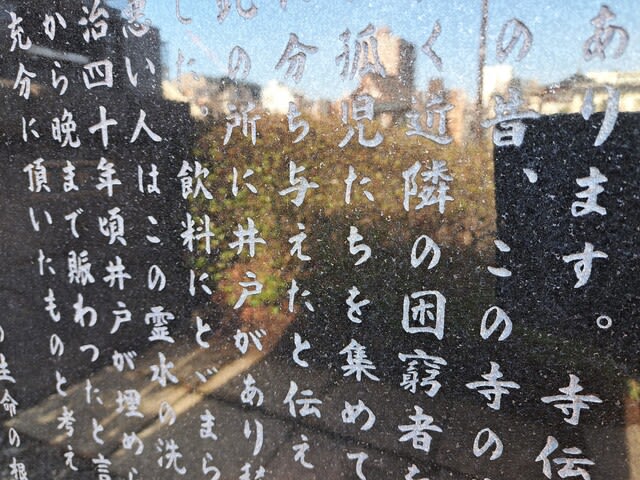

これ実は「朝夕諷誦…」に限ったことでなく、現在、世に出ている日蓮聖人のご遺文集いずれも、ルーツを追ってゆくと小川泰堂居士(※)の「高祖遺文録」30巻に行き着くといいます。

(※)生涯を在家で活動した方、このブログでは敬意を込めて居士と呼ばせていただきます。

小川泰堂居士は神奈川県人、また在家の偉人として、僕は以前から尊敬しており、いつかこのブログで小川泰堂居士について書きたいな、と考えていました。

昨年、古書店で「小川泰堂傳」(小川雪夫著:天業民報社)を見つけ、購入しました。

ご令孫が書かれただけあって、泰堂居士の生きざまがリアルに描写されていました。

今回のブログは、この伝記で初めて存在を知った「栖神永宅之碑」についてです!

小川泰堂居士は文化11(1814)年、相模国藤沢の医者の子として生まれました。

11才で単身江戸に出て医術(※)を習得、22才で神田に医院を開業しています。

(※)小川家の家業は医業であった

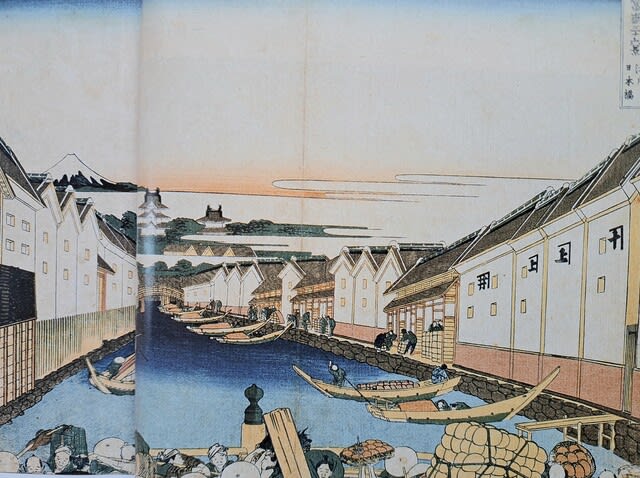

(道場があった江戸後期の日本橋:「葛飾北斎傑作100選」より引用)

ただ、泰堂居士が学んでいたのは医術だけではないんですね~!

国漢学、書道、歌道、茶道、画道、雅楽、柔術を深く究め、いずれも師範の水準まで至っていたらしいですから、才能に溢れた人だったんでしょう。

例えば接骨術にも通じると始めた柔術では、日本橋に自分の道場を開き、なんと80人も!弟子がいたといいます。

泰堂居士の実家は、菩提寺であった藤沢・清浄光寺(通称:遊行寺)の門前町にありました。

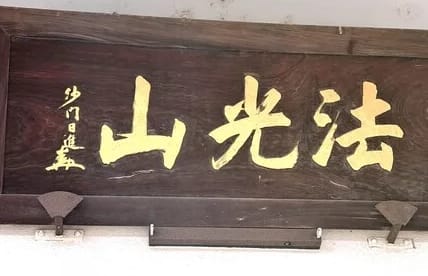

(藤澤山清浄光寺山門)

父・天祐さんは医業(漢方医)を営んでいましたが、国漢学の知識も豊富なことから、清浄光寺の檀林で国漢学も講じており、泰堂居士も後を継いで、清浄光寺で国漢学の講義を持っていたといいます。

つまり小川家はバリバリの時宗、清浄光寺の大檀那だったわけです。

泰堂居士が信仰を改めるきっかけは、25才の時でした。

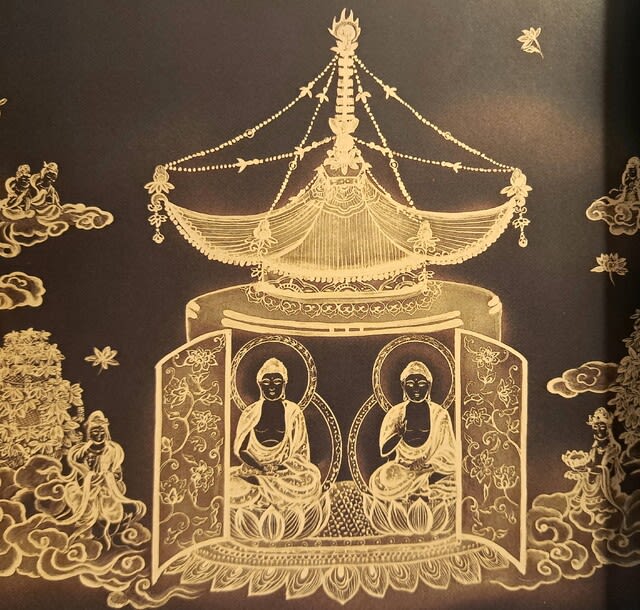

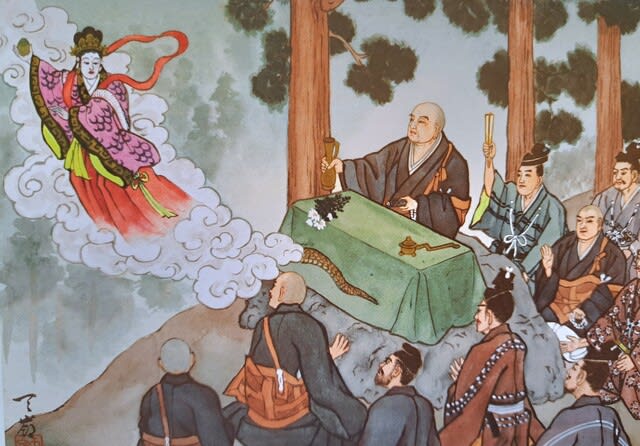

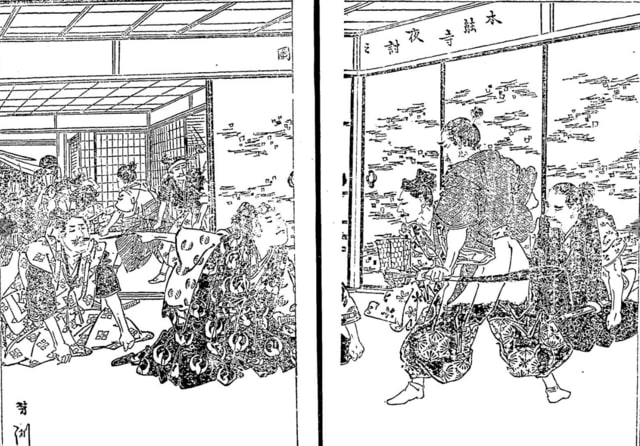

(持妙法華問答抄・高い岸を縄で登るお話:林鳳宣編「妙行日課」より引用)

回診帰りに寄った江戸蔵前の古書店で、ふと手に取った「持妙法華問答抄」に心惹かれ、日蓮聖人という人に興味を持つようになりました。

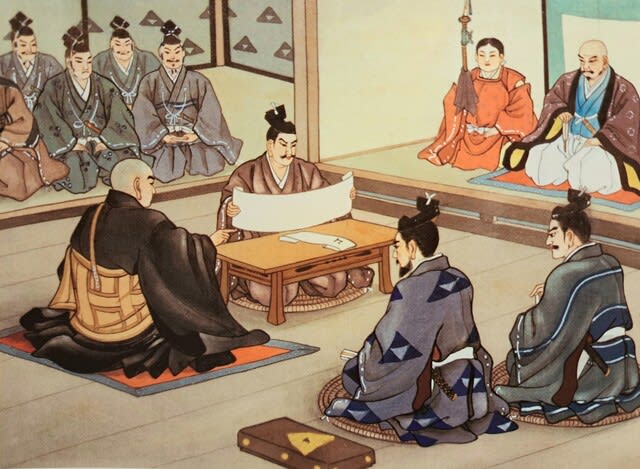

(立正安国論を献上する日蓮聖人:堀内天領画集「日蓮聖人の生涯」より引用)

それまでの泰堂居士は、単純に「日蓮嫌い」でした。

傲岸、排他的、政治に口を挟む、太刀を持つ、酒を飲む(いずれも否定できません笑)など、僧侶にあるまじき人だと。

だけど書いてあることは素晴らしい、もっと読んでみたいということで、知人から他のご遺文も借り、読み耽ったのです。

当時から、ご遺文をまとめて収載している本はあったそうです。

ところが誤字脱字や偽の情報も多く、生真面目な泰堂居士にしてみれば、到底許されるレベルではなかったのでしょう。

泰堂居士は定本となるご遺文集を、自分で作ろうと決心します。

ちょうどその頃、郷里から近い片瀬の龍口寺で一本の老松が枯死し、巷の話題になっていました。

(龍ノ口刑場跡)

「晃の松(こうのまつ)」と呼ばれた老松は、日蓮聖人が座られた刑場跡にあり、鎌倉時代から樹齢を重ねた貴重な木だったそうです。

(現在は龍口寺妙見堂前に、若い松が植えられている)

泰堂居士はせめて一枝だけでも、後世に伝えたい、と龍口寺に願い出て、結果、松の材一片(※)を寄贈されました。

(※)龍口寺の妙見大菩薩像は、同じ「晃の松」材から刻されたものという

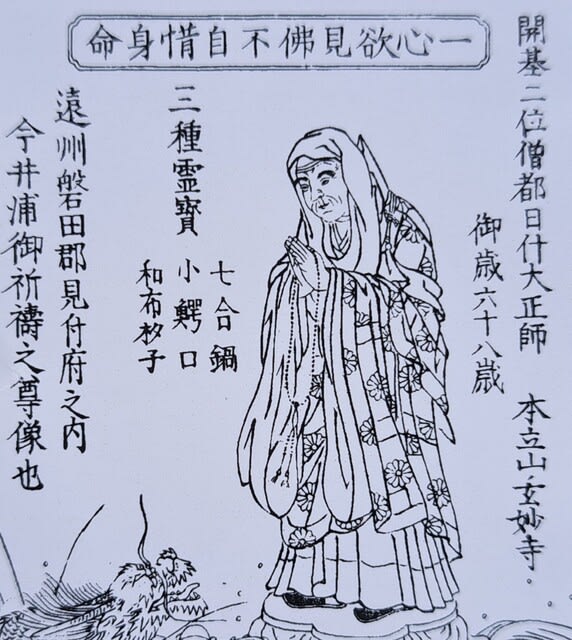

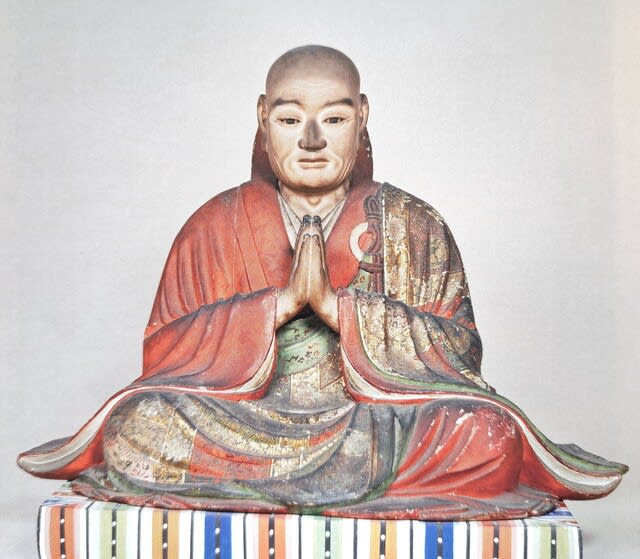

泰堂居士は仏師に頼み、松材から宗祖像を刻んでもらったそうです。

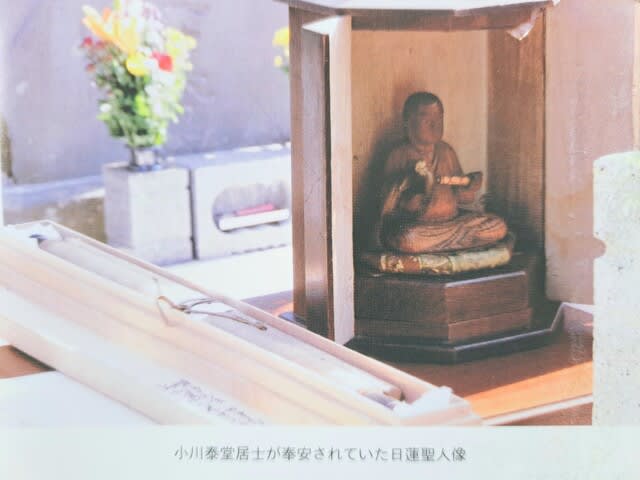

(泰堂居士が生涯、持仏とした宗祖像:ニチレン出版「日蓮大士真実伝」より引用)

この日蓮聖人像開眼をもって、泰堂居士は日蓮宗に改宗、同時にご遺文校訂を発願しました。

これを機会に江戸を引き払って郷里藤沢に帰り、「高祖遺文録」校訂作業に没頭、四半世紀の歳月をかけて原稿を仕上げたのです。

ちなみに泰堂居士、日蓮宗に改宗するにあたり、はじめは出家するつもりだったようです。

仏門に入り、不退転の覚悟で遺文校訂に臨む考えを、父親に伝えました。

(小川泰堂居士:「撮された戦前の本門寺」より引用)

ところが父・天祐さんにこう諭されたといいます。

「沙門になる事によってのみ、志が達せられるものではない。俗人でも法を輝かすことはできる」

刺さる言葉ですね~!

これを聞いて、泰堂居士は在家として、生涯活動してゆく意思を固めたのです。

ここでちょっと脱線。

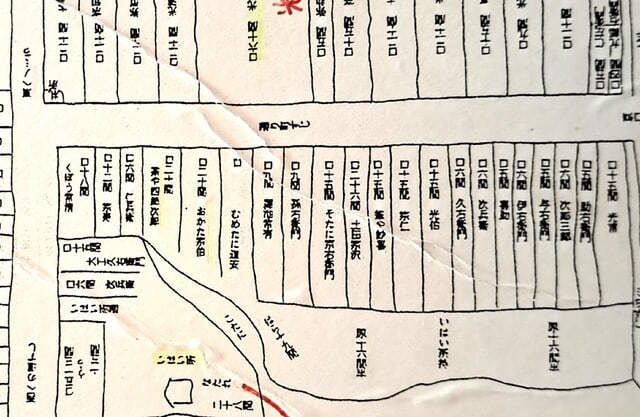

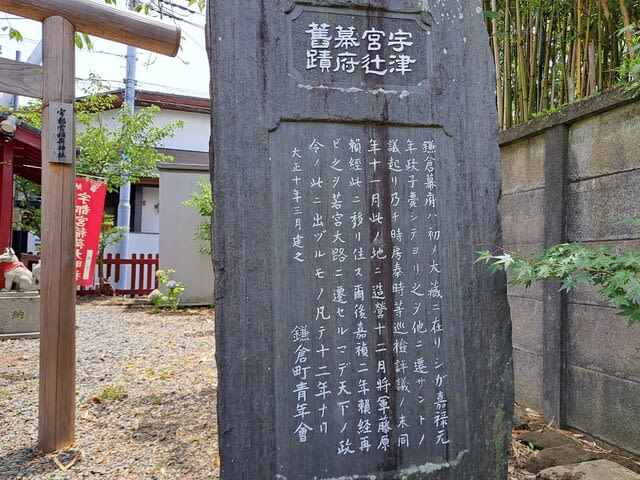

小川泰堂居士の生家であり、「高祖遺文録」校訂の作業場でもあった藤沢宿の旧宅付近を訪れてみました。

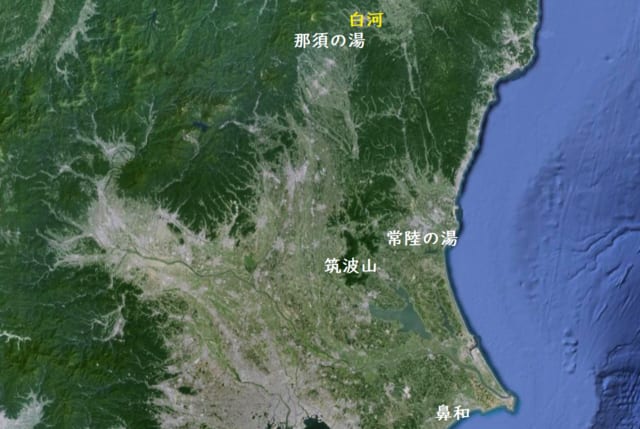

龍ノ口へは境川沿いを1時間も歩けば到着する距離感です。

(境川にかかる大鋸橋から清浄光寺方面を望む)

古くから清浄光寺(通称:遊行寺)の門前町として栄えた藤沢宿は、東海道6番目の宿場というだけでなく、大山や江ノ島詣りの分岐点でもあり、泰堂居士の時代、それは賑わったそうです。

(中央「医師 孝栄」が泰堂居士旧宅:ふじさわ宿交流館「藤沢宿復元図」より引用)

ちょうどその時代の藤沢宿復元図には、旧東海道から少し入った所に泰堂居士の旧宅(医師としての通称は孝栄)も書かれています。

現地には現在、キリスト教会らしき建物があり、残念ながら往時を偲ぶという感じではありませんでした。

また旧東海道(国道467号)の歩道上、変圧器ボックスに描かれた地図には「小川泰堂墓」とあります。

以前は確かに、旧宅近くに泰堂居士の墓所があったそうですが、平成20(2008)年に池上本門寺・大堂横↑に移されています。

池上参詣時には是非、手を合わせてください。

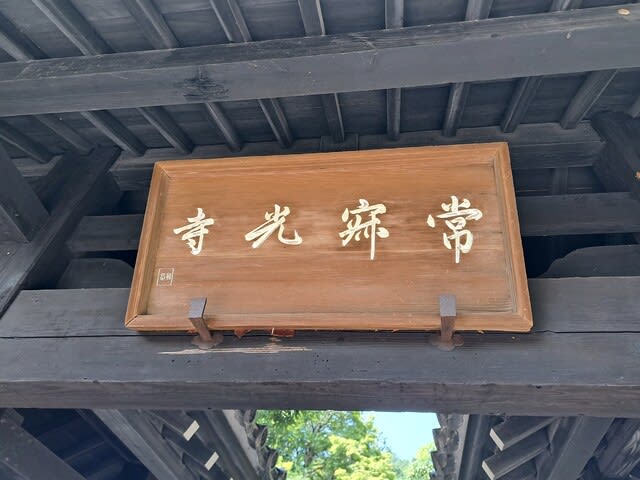

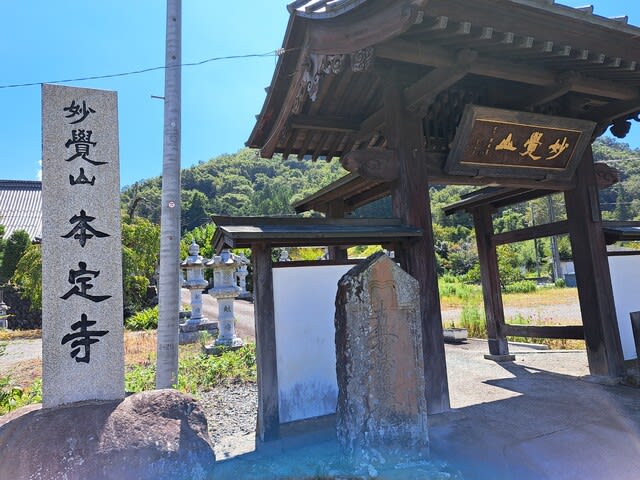

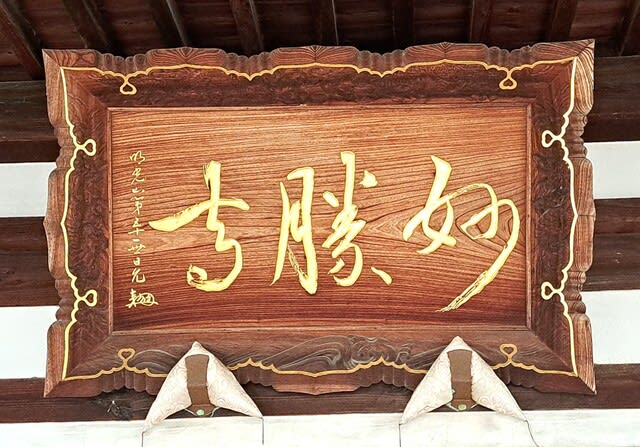

ちなみに藤沢宿には、日蓮聖人直々のご霊跡があります。

龍口法難の翌日、お祖師様が依知に向かう途次に真言宗のお寺で休息、時の住職が弟子となって創建されたのが、長藤山妙善寺↓です。

泰堂居士の旧宅からは目と鼻の先、もともとお祖師様と深い仏縁があったのだろうと思います。

話を戻しましょう。

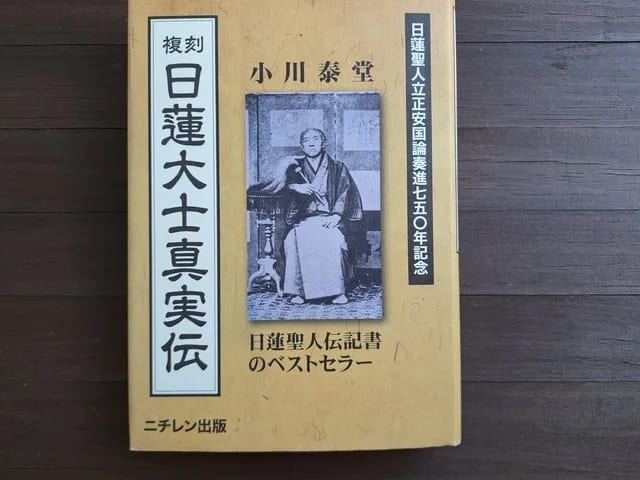

小川泰堂居士の名を世に知らしめたのは、何といっても「日蓮大士真実伝」だと思います。(実は長藤山妙善寺の情報、「日蓮大士真実伝」で初めて知りました!)

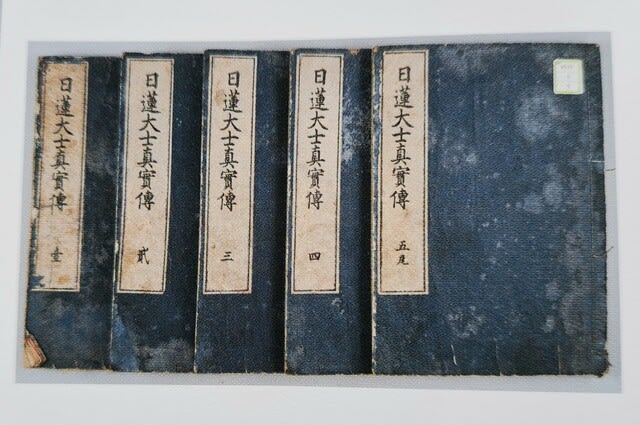

(日蓮大士真実伝:「日蓮聖人と法華文化」図録より引用)

日蓮聖人の伝記本はそれまでにも沢山出されていましたが、本当に日蓮聖人という人を啓蒙できているか、それによって読み手を感化できているか、泰堂居士は常々、疑問を持っていたそうです。

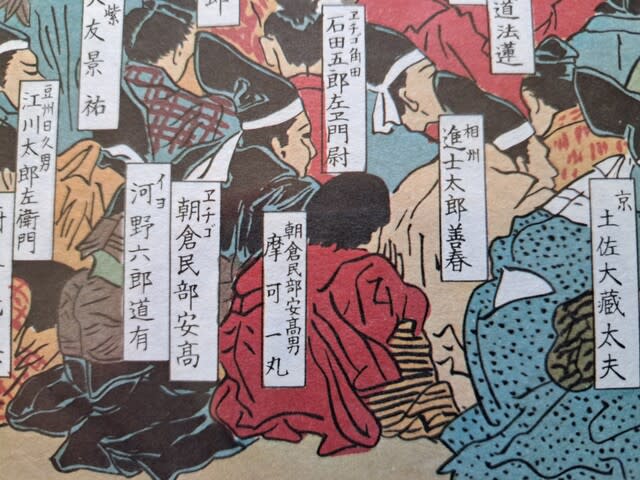

泰堂居士の門下(※)に、近江屋藤懸與左衛門、明石屋根本源兵衛という篤信者がいて、ある時、彼らが堀之内に500両の資金をもって石灯籠を献納しようとしていました。

(※)泰堂居士に教化された人は多く、いわゆる一門が存在したようだ。あの甲比丹ゼイムス氏も門下。

(堀之内妙法寺)

泰堂居士は

「果たしてお祖師様は、立派な石灯籠を欲しいと思っているだろうか?それより一人でも多く大衆を感化したいと思っているはずだ。今こそ、その500両でお祖師様の立派な伝記を作ろうじゃないか!」

と二人を説得、これを原資として慶応3(1867)年に刊行されたのが「日蓮大士真実伝」でした。

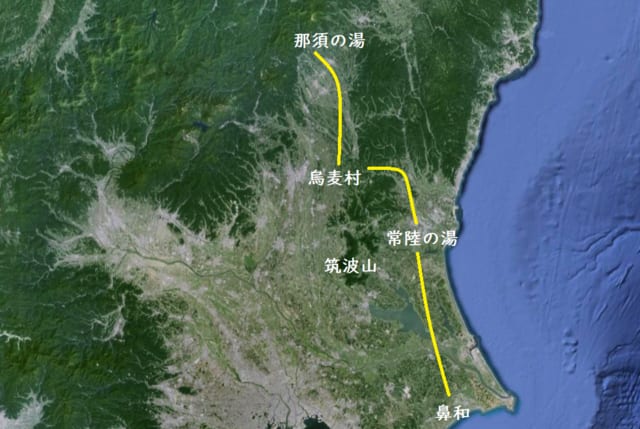

泰堂居士は自ら全国に出向き、お寺の縁起や各地の伝承も調べ上げました。

歌道や詩も得意だからでしょうか、非常に流麗な文体で構成されており、読み始めたら最後、没頭してしまいます(笑)。

(藤沢橋交差点)

もともと泰堂居士、17才にして藤沢の郷土史を記録した「我棲里(わがすむさと)」という著作を発表しています。

現在、藤沢界隈では、宗教家としてよりも、地誌、風土誌の分野で有名人だといいますから、面白いですよね!

自分の足で歩き、生きた情報を収集、記録するというのは、彼が得意としたスタイルなんでしょう。

明治~戦前にかけて、「日蓮大士真実伝」は種々の改訂がなされ、類纂本が沢山出されました。

(日蓮大士真実伝の初版本と類纂本:小川雪夫著「小川泰堂傳」より引用)

同一の著者で「日蓮大士真実伝」ほど、多くの本屋が競って出版した書物はないともいわれ、部数では当時の数ある伝記本で、もちろん首位だったそうですよ!

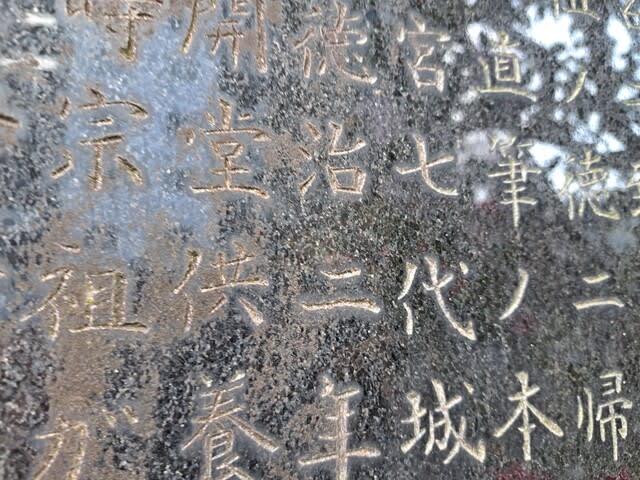

さて、泰堂居士が改宗直後から始めた「高祖遺文録」、そして「日蓮大士真実伝」の執筆は、実に28年間に及びました。

その間に書き溜めた原稿、書写した遺文類など、自宅には膨大な書類が遺りました。

泰堂居士にとっては、いずれも全霊で対峙した戦友のような存在。

これらを単に焼却廃棄するのではなく、日蓮聖人の霊地に埋めることが、お祖師様への何よりの供養になると考えました。

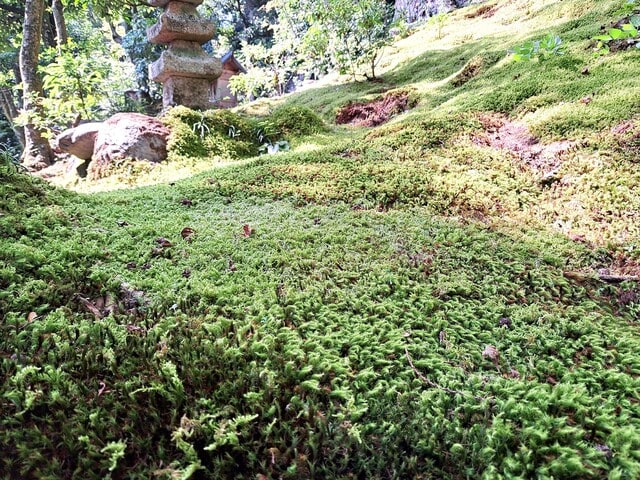

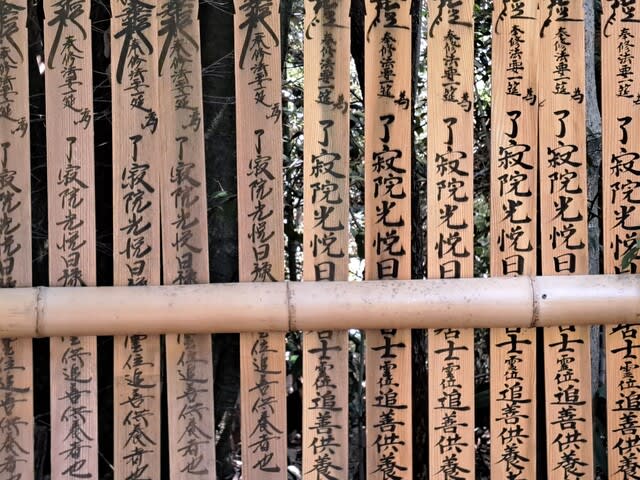

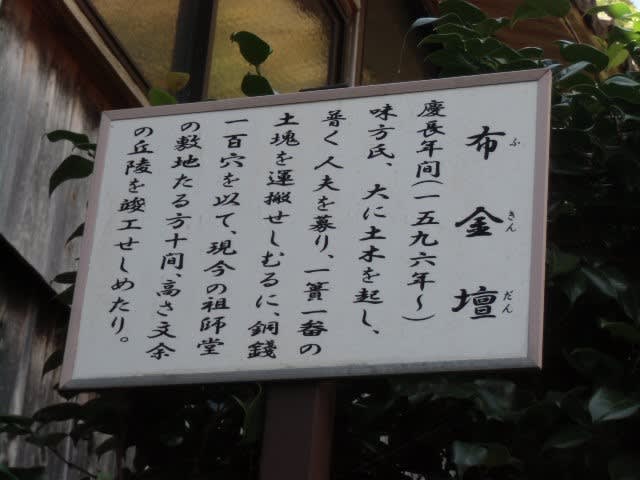

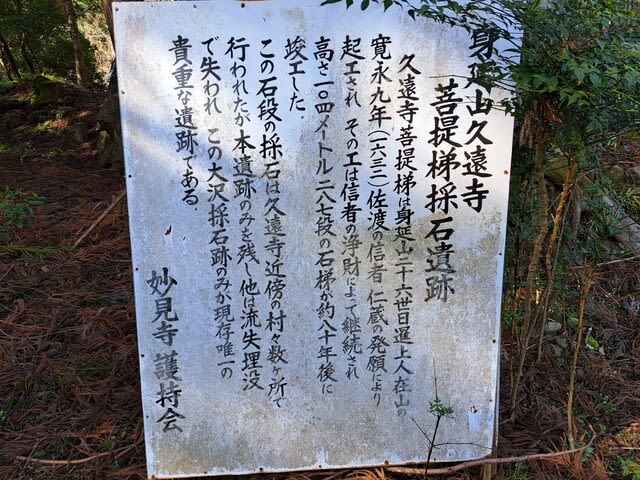

果たして明治3(1870)年9月12日つまり龍口法難600年の聖日、一門参集のもと、龍口寺境内の一画に、泰堂居士はこれら書類を自髪とともに埋めました。

傍らには槙の木が一本植えられたそうです。

(裏山が迫っている龍口寺境内)

この場に参列した近江屋藤懸與左衛門、明石屋根本源兵衛、つまりあの500両の二人は、是非とも泰堂居士の頌徳碑を建てたいと本人に申し出ました。

泰堂居士は「今までの業績は儂(わし)の功ではなく、宗祖のご加被によるもの。志があれば宗祖の讃仰碑を設けてくれ。」と、これを謝絶しました。

ところが二人の意思は強く、それを察した泰堂居士は、宗祖讃仰碑の裏面にならば、碑の由来(※)を刻むことを許したそうです。

(※)自ずと泰堂居士の偉業を記すことになる

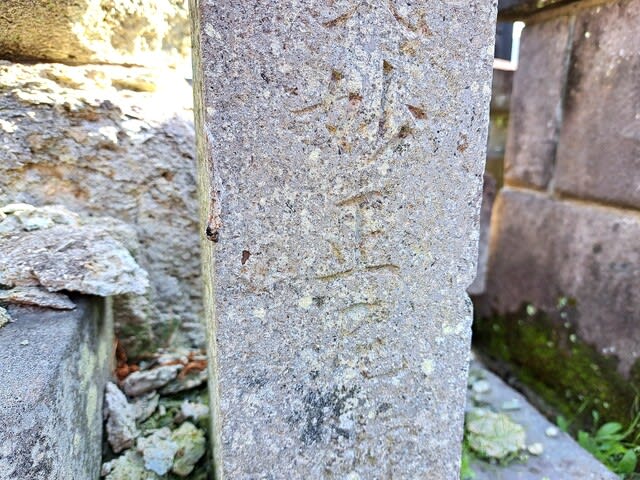

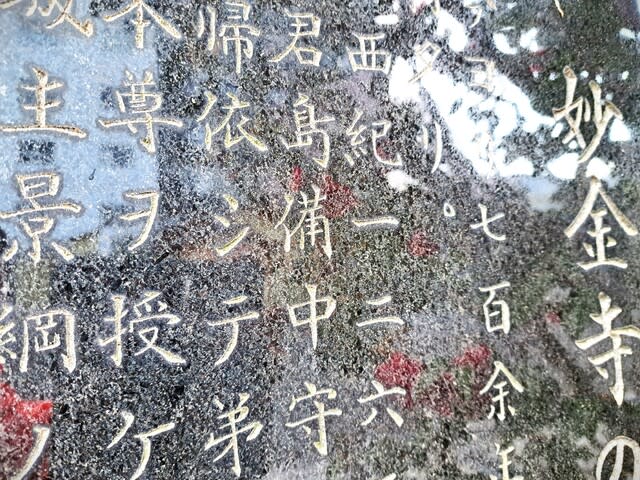

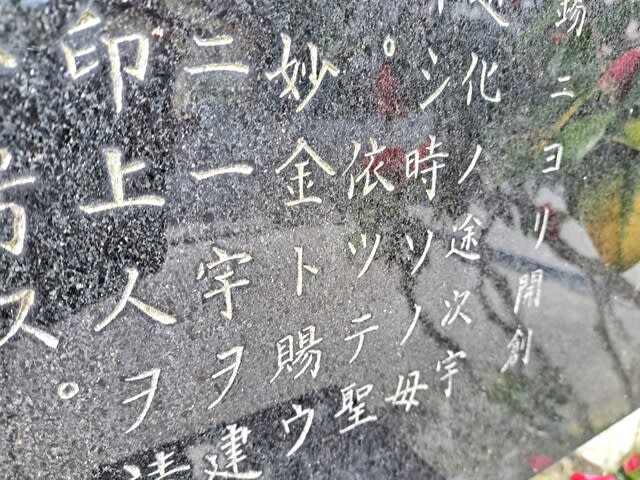

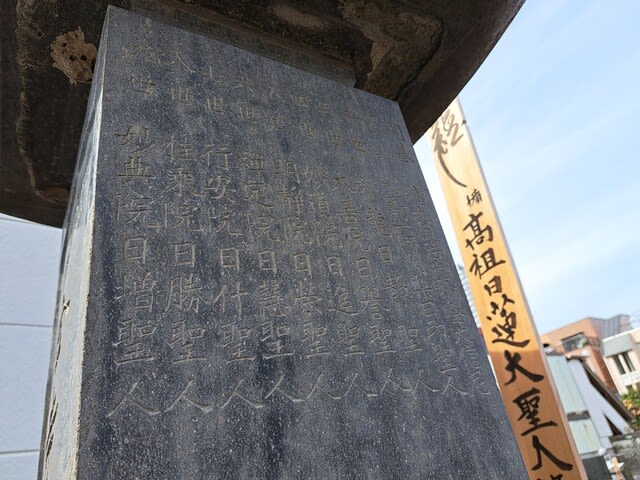

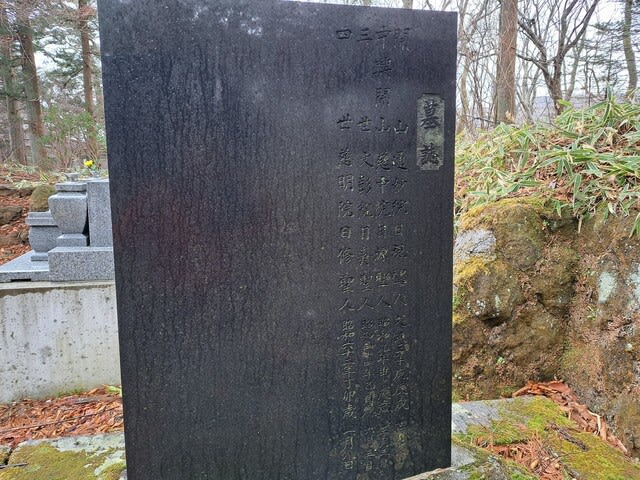

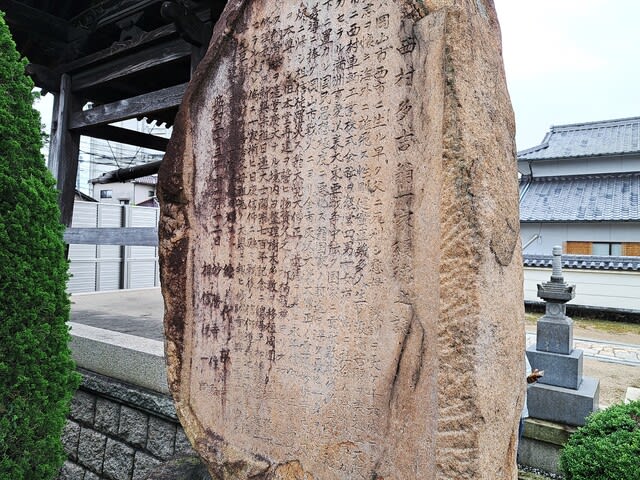

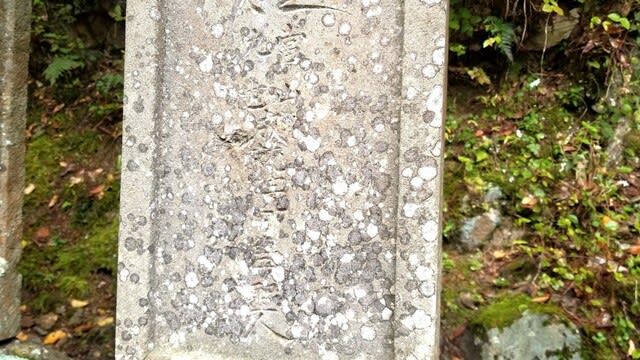

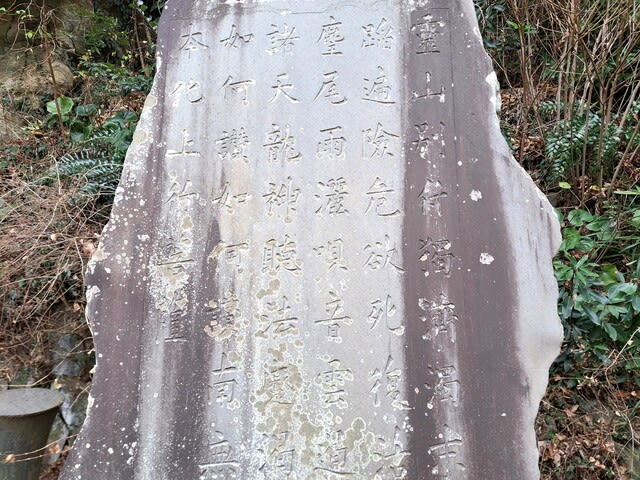

先日、片瀬龍口寺を参拝した際、この宗祖讃仰碑を探してみました。

ありました!

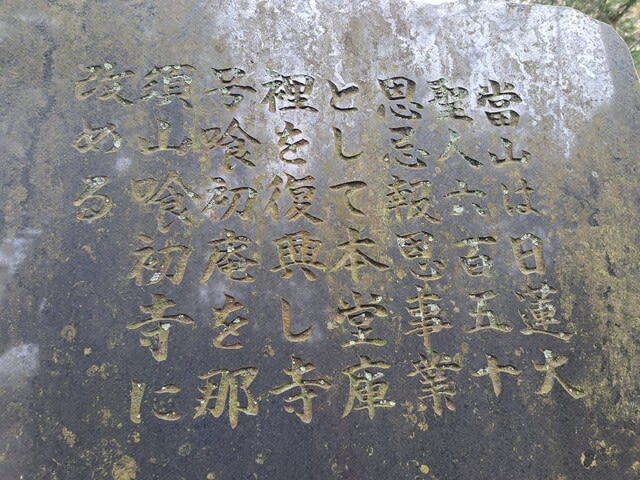

本堂左側、日蓮聖人が留め置かれた「ご霊窟」の近くに、それと思われる石碑を見つけました。

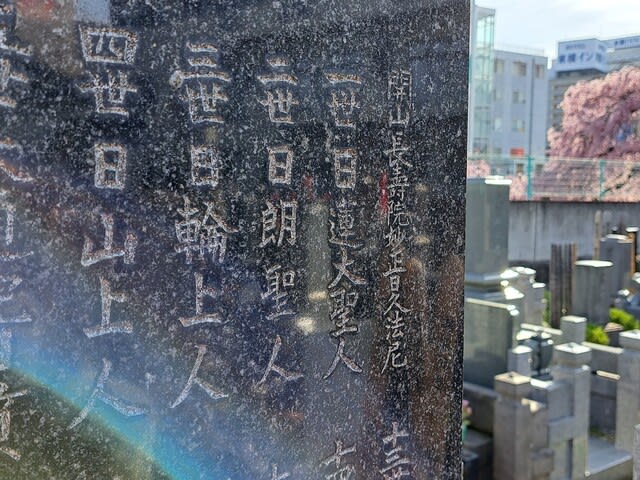

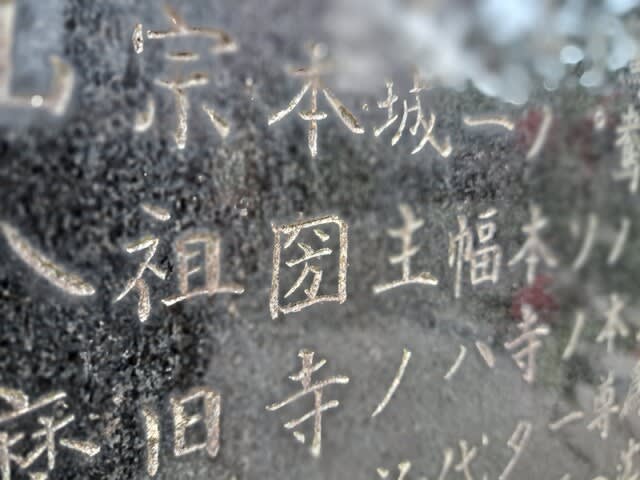

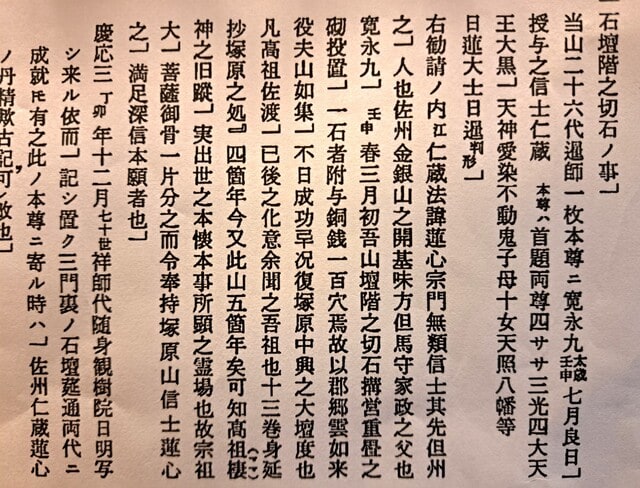

碑の表面、篆額(※)「高祖賛」は身延山70世の止明院日祥上人、表側の碑文は池上60世の妙慈院日運聖人による揮毫だそうです。

(※)てんがく:石碑の上部などに古い書体で書かれた題字

ちなみに「高祖讃」は、深草元政上人が作られた日蓮聖人のご遺徳を称える漢詩で、今でも大きな法要では声明の形で詠まれることがあります。

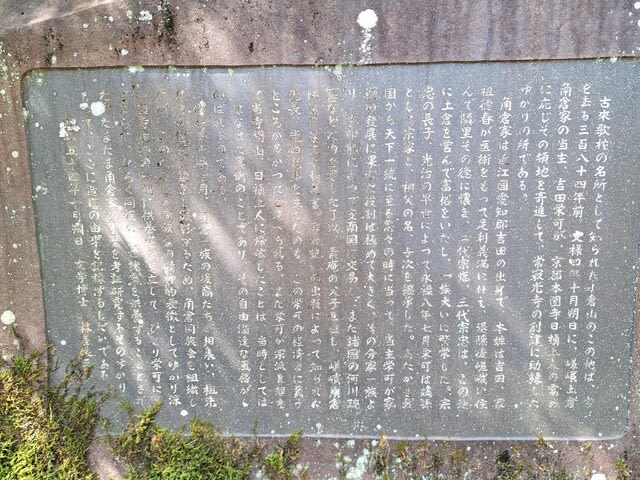

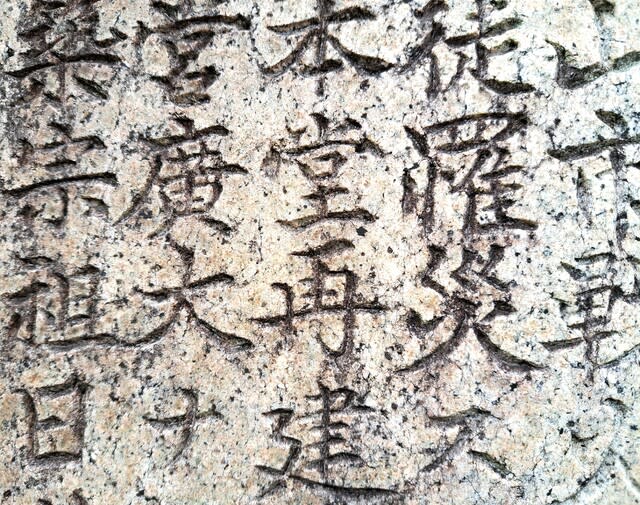

そして裏面。

刻まれた碑文は以下です。

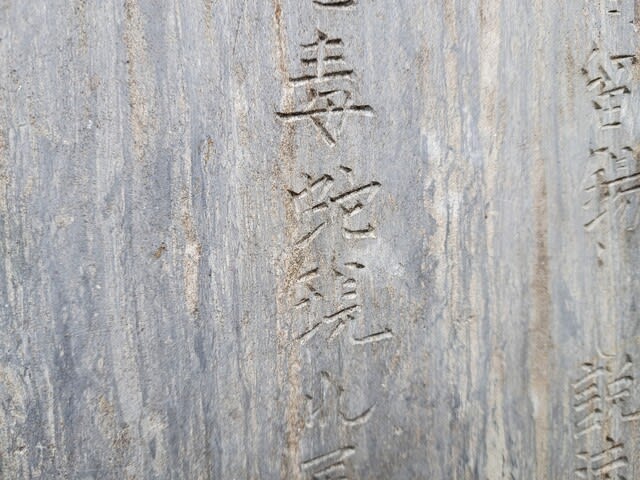

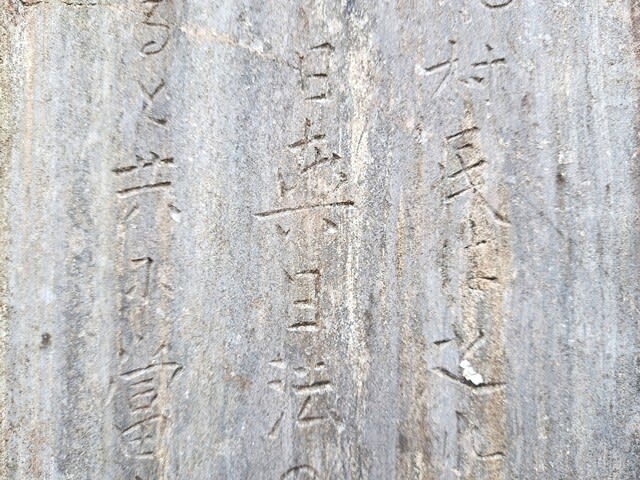

「泰堂小川先生 相模州藤澤之醫人 性厚佛乗 行餘 孳孳考訂 高祖遺文 傍 修傳記 勤勞積年 倶脱稾予議根明甫而 上梓之其功 全成 今明治庚午得 大士龍口厄難六百之辰建一片石 於其地碑 碣之下埋先生之脳華 及書稾若干 而駐不凡之薫蹟 且為其 栖神之永宅云 藤懸義徳識 根本尚親謹書」

僕の下手な訳文ですが、こんな感じかと思います…

「小川泰堂先生は相模国藤沢の医師

人望があり信心深い上に研究熱心な人

高祖遺文の校訂に励む傍ら、宗祖の伝記作成にも尽力された

龍口法難600年の砌、これら永年の執筆生活の草稿を

先生の髪と共に、ここに埋めた

一片の石碑を建てることで、

不凡の薫蹟をとどめ、栖神の永宅と為さんとす

藤懸義徳(近江屋)撰文、根本尚親(明石屋)謹書」

短い漢文の中に、小川泰堂居士の業績と石碑の由来が、よく込められていますね。

ちなみに「栖神之永宅」ですが、小川泰堂居士が生前語っていた「身はどこの塵に混ざるとも、心はここ(龍ノ口)に栖むべかりける」に因むそうです。

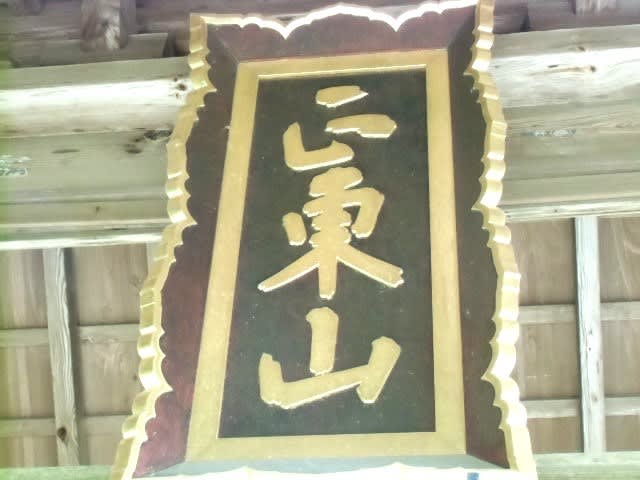

(栖神永宅之碑は本堂のすぐ横にあります)

郷里に近い法難霊跡、また持仏の由来でもある龍ノ口は、泰堂居士にとって別格の聖地だったのでしょうね。

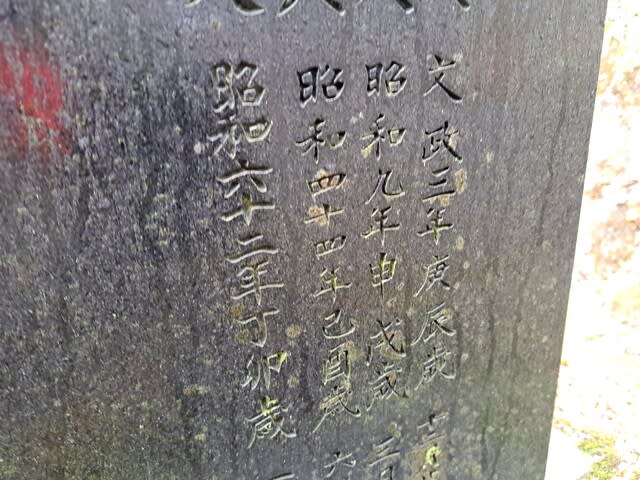

小川泰堂居士は明治11(1878)年12月25日、65才で亡くなります。

当初、泰堂居士を私淑する人々により香華の絶えなかった栖神永宅之碑ですが、どんどん世代も変わりますから、時代とともに忘れ去られてゆきます。

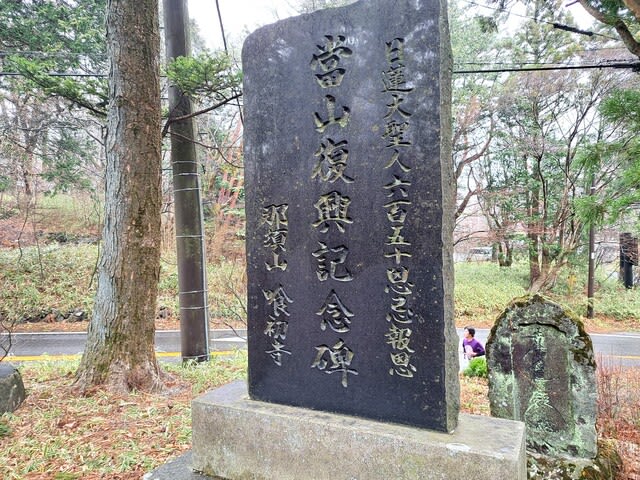

(関東大震災からの龍ノ口復興を記した「至誠通神」碑)

さらに追い打ちをかけるように、大正12(1923)年に関東大震災が発生、龍口寺も裏山が崩壊し、石碑が土砂に埋もれてしまいました。

ともすれば石碑の存在自体が、無きものになりかねませんでした。

ところが、のちに偶然(※)が重なり、あの石碑を復旧し直さないか?という機運が高まります。

(※)泰堂令孫はじめ建碑関係者の遺族複数人が、浅草妙音寺で偶然に顔を合わせたという。

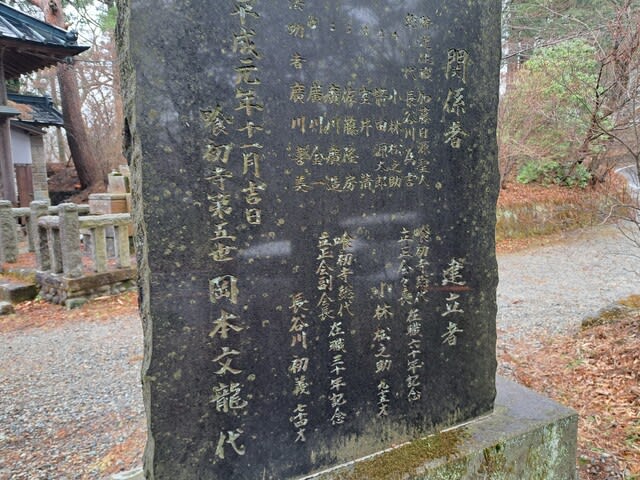

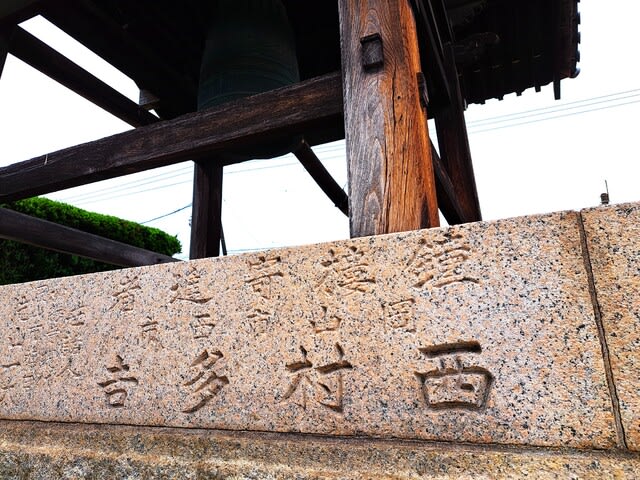

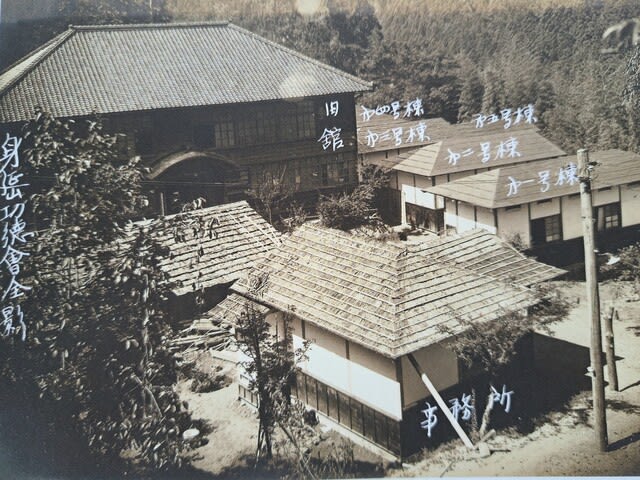

(栖神永宅之碑の台座表面)

幸いなことに槙の木は残っており、およその位置はわかっていたようです。

崖下から石碑を掘り起こし、境内の別の場所に塔身し直すわけで、これは龍口寺ほか宗門関係者の協力なくしては成し得ない事業。

ところが話はとんとん拍子に進み、昭和11(1936)年12月25日、現在地に石碑が再建されました。

この事業、「小川泰堂傳」には『田中智学先生の配慮の下に』進められたと記されています。

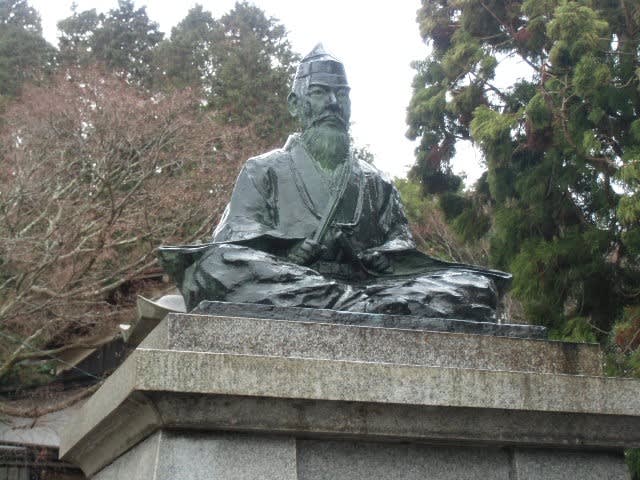

田中智学氏は明治~昭和初期、在家の立場から宗門改革を実践した活動家(※)です。

(※)「宗教家」という肩書を、本人は嫌がったという

(田中智学氏:師子王文庫刊「田中智学先生略伝」より引用)

一度は出家し、宗門の檀林で学びますが、宗祖ご遺文とあまりに違う摂受的な学風に疑問を持ち還俗、独学で研鑽を重ね、ご遺文に忠実な「純正日蓮主義」を弘めました。

(身延山御廟入口付近にある「田中智学先生法勲碑」)

田中智学氏の業績は沢山ありすぎて書ききれませんが、例えば日蓮系各宗に連帯を求め、今の日蓮聖人門下連合会の基礎を築いたり、また大正天皇から「立正大師」の諡号を宣下されるに際し、活動の中心となるなど、宗派僧俗を超えて自由に動ける、そして説得力のあるレアな人材、先にも後にもこういう人はいないと思います。

「栖神永宅之碑」の再建時、田中智学氏はすでに76才。

(栖神永宅之碑と龍口寺大堂)

それでも老躯に鞭打って、関係各所への働きかけや、事業の流れを上手く取り仕切ったんじゃないか、と想像します。

田中智学氏は小川泰堂居士より半世紀ほど後に活躍した人ですから、二人には直接の接点はなかったと思われます。

(鎌倉扇ヶ谷にある田中智学氏の師子王文庫趾)

しかし純正日蓮主義を主張した田中智学氏にとって「高祖遺文録」、「日蓮大士真実伝」の2書はいずれも、思想の根幹を成すものだったでしょうし、小川泰堂という在家の活動家に、極めて強い影響を受けていたと想像します。

こんな話があります。

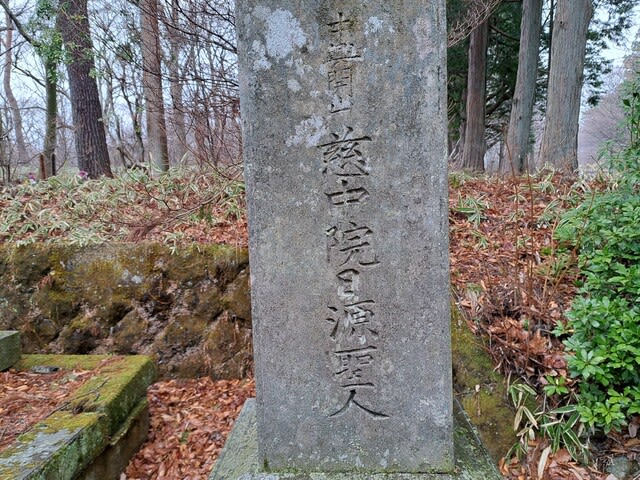

「高祖遺文録」校訂がようやく落ち着いた頃、小川泰堂居士は思うところがあり(※)自ら戒名を「圓明院小川泰堂居士」と付けています。

この戒名、法華信者なのに日号がないことに関し、「自分の死後、俗人で宗祖の教えを弘通する人がつけてくれるから、今はつけないでおく」と家族に語ったそうです。

(※)この頃から体調を崩しがちになっていた

(大正13年の泰堂居士旧宅附近:旧東海道歩道上の変圧器より)

それから20年、すなわち泰堂居士が亡くなって8年が過ぎたある日、田中智学氏が藤沢の泰堂旧宅を訪れました。

もうその頃には、田中智学氏は宗門改革運動のリーダーとして講演依頼が絶えず、その日も平塚へ講演に向かう途次、泰堂居士の墓参に立ち寄ったのです。

田中智学氏は、泰堂居士の墓石にも位牌にも、日号がないことにすぐに気付き、家族に「あれほどの法華信者なのになぜですか?」と尋ねたそうです。

理由を聞いた田中智学氏は早速、泰堂居士の日号を「日文(にちもん※)」と付けました。

(※)遺文録のために一生を捧げた人だったから

(池上本門寺・泰堂居士墓に立てられた卒塔婆)

泰堂居士の死後、彼のいう「俗人で純粋に宗祖の教えを弘める人」の来訪は、先にも後にも田中智学氏ただ一人。

泰堂居士の家族も、合点がいったようです。

深~いご縁でつながる二人の在家。

石碑再建にあたり田中智学氏は、それが自分の最後のお役目(※)であるように、裏方として尽力されたのだと思います。

(※)石碑再建から3年後、田中智学氏は79才で亡くなっています。

調べれば調べるほど、この石碑には先人達、特に在家の純粋な、そして深い思いが込められているんだと知り、感謝の念が深まります。

龍口寺に参拝する機会があったら「栖神永宅之碑」、是非とも探してください!

(参考文献)

・「小川泰堂傳」(昭和15年:小川雪夫 天業民報社)

・「複刻 日蓮大士真実伝」(平成21年:小川泰堂 ニチレン出版)

・「日蓮文書の研究(1)」(平成19年:小林正博 東洋哲学研究所)

・「登龍十年 新倉日林猊下喜寿記念集」(昭和51年:龍口寺)

・「撮された戦前の本門寺」(平成23年:池上本門寺霊宝殿)

『大事なお知らせ』

・「小川泰堂傳」(昭和15年:小川雪夫 天業民報社)

・「複刻 日蓮大士真実伝」(平成21年:小川泰堂 ニチレン出版)

・「日蓮文書の研究(1)」(平成19年:小林正博 東洋哲学研究所)

・「登龍十年 新倉日林猊下喜寿記念集」(昭和51年:龍口寺)

・「撮された戦前の本門寺」(平成23年:池上本門寺霊宝殿)

『大事なお知らせ』

gooブログサービスの終了(2025年11月)に伴い、拙ブログ「日蓮聖人のご霊跡めぐり」も近日中に一旦閉鎖し、引越しを予定しています。

引越し先が決まり次第、お知らせします。

なお、引越し作業に専念するため、しばらく新しい記事の投稿は致しません。

これまで愛読してくださった皆様に、心より感謝申し上げます。