法難続きであった日蓮聖人のご生涯の中でも、最も凄惨な襲撃事件に遭われた地・小松原を訪問してきました。

鴨川市にある鏡忍寺です。

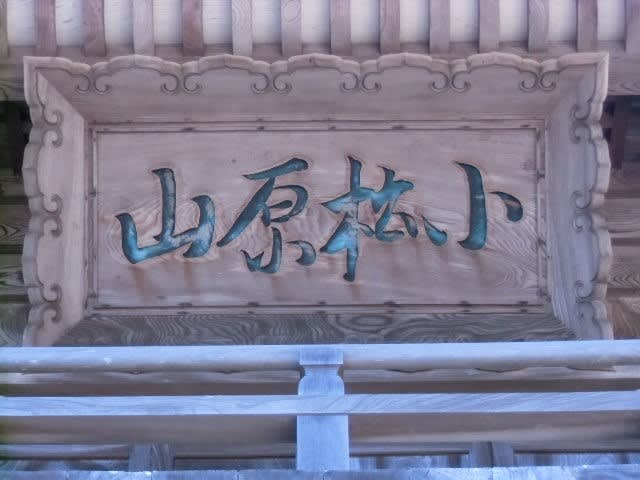

山門です。門の中に仁王門がピッタリ収まります。

平日の午後、ということもあり、境内は本当に穏やかです。

法難に遭われた場所とは思えないほどです。

仁王門です。

華美な色彩を一切用いていない分、その造りの素晴らしさが引き立ちます。

右に阿行

左に吽形。阿吽の呼吸でお寺を護ってくれています。

本堂です。相当歴史のあるお堂ではないでしょうか?

こういう破風を「唐破風」っていうんですよね!

伊豆配流をご赦免になられた翌年の夏、日蓮聖人は久しぶりに故郷・安房小湊に戻られました。

容体が芳しくなかったお母様を見舞うためだったそうです。

日蓮聖人が祈祷をすることでお母様の病は癒え、寿命が延びたといいます。

この数年間、松葉ケ谷のご草庵焼き討ち、捕らえられて伊東に流されたりと逆境続きだった日蓮聖人にとって、お母様の状態は気が気でなかったはずです。

回復されたお母様と対面されてどれほど安心したことでしょう。孝養を尽くされたと思います。

さらに11月10日には花房の蓮華寺でお師匠の道善房に再会されました。

花房の蓮華寺は鏡忍寺から北西に1kmほどの場所にあります。現在、宗門史跡になっています。

日蓮聖人は立教開宗の日、東条景信はじめ憤った暴徒達に清澄寺を追放されてしまいましたが、このとき道善房の機転により裏山を伝って蓮華寺に避難できたのだそうです。

懐かしい場所でお師匠と信仰のことのみならず、昔ばなしに花が咲いたことでしょう。

ちょうどその頃、以前から日蓮聖人の教えに帰依していた武士・工藤吉隆公から先祖の供養をして欲しいという依頼もあり、11月11日の夕方、日蓮聖人一行は工藤邸(現日澄寺)に向けて花房蓮華寺を発ちました。

一方、以前から日蓮聖人に恨みを抱いていたこの地の地頭・東条景信にしてみれば、久々に日蓮聖人が帰郷したのを襲撃の好機と思っていたようです。

密かにつけ狙い、辺りが夕闇に包まれた頃、花房蓮華寺からわずかしか離れていないこの東条の松原で、いよいよ東条景信率いる武装集団が日蓮聖人に襲いかかりました。

11月中旬の申酉の時(夕方5時)と言ったらもう真っ暗、闇に紛れての急襲だったようです。

本当に多勢に無勢、日蓮聖人は景信の太刀により眉間に三寸の傷を受けた上に左腕を折られてしまいました。

お弟子さんの鏡忍坊と救援に駆けつけた工藤吉隆公が必死で防戦したものの殉死、他にも同行していたお弟子さんが重傷を負ってしまいました。

鏡忍寺の境内にある巨大な槇の木は「降神の槇」というそうです。樹齢は千年以上と書いてありました。

景信が日蓮聖人にとどめを刺そうとした瞬間、槇の木に鬼子母神様が現れ、景信はこれに目がくらんで馬から落ち逃亡、理不尽で壮絶な襲撃事件は幕を閉じました。

景信はのちにこの落馬が原因で死亡したといわれています。

比較的新しいお堂は祖師堂です。

扁額には「刀杖難趾」。生々しい扁額ですね。

多くのお寺で目にする日蓮聖人のご尊像が綿帽子を被られているのは、この時に負った眉間の傷が寒くなると痛むからといわれています。

ちなみに先ほどの花房蓮華寺のすぐ目の前には、お祖師様が傷を洗われたと伝わる井戸があります。

歴代お上人の御廟を参拝。

奇跡的に命を永らえた日蓮聖人は、殉死された鏡忍房と工藤吉隆公を手篤く弔ったといいます。

特に工藤吉隆公については妙隆院日玉上人という、出家したお上人と同様な法号を授けられました。

工藤吉隆公は絶命する直前、現在自分の妻が身ごもっており、生まれ来る子供は是非、日蓮聖人の弟子にして頂きたい・・・という言葉を遺したといわれています。

生まれたのは男の子で、吉隆公の遺命に従って出家、日隆と号しました。日隆上人はのちにこの地にお寺を開きました。

日蓮聖人ご入滅の前年のことでした。

宗祖を護って息絶えた二人の偉人の菩提を末永く弔いたいという思いは、日蓮聖人も日隆上人も同じだったに違いありません。当時二人の法号に因み妙隆山鏡忍寺と名付けたといいます。

二祖を日暁上人(鏡忍房)、三祖を日玉上人と仰ぎ・・・

日隆上人自らは四世となっています。

のちに法難の地名から、山号を「小松原山」と改めたそうです。

境内に御法難堂があります。

日蓮聖人は鏡忍房の墓標として松をお植えになったんですね。

松は明治35年に倒れましたが、その松で日蓮聖人のご尊像を刻み、ここにお祀りされているようです。

小松原で起きた襲撃事件のような理不尽な「難」は、実は法華経の中で預言されているそうなのです。

法華経を広めようとする者には、一般の民衆のみならず、仏門にある人や権力者までが迫害を加えてくるというものです。

日蓮聖人はこれを十分理解した上で法難というものを覚悟していたのでしょうが・・・小松原の法難のむごさは聞けば聞くほど、背筋が寒くなります。

鏡忍房と工藤吉隆公が命を賭して日蓮聖人をお守りしてくれたお陰で、今日我々は日蓮宗を信仰できているわけです。

殉死された両上人に素直に感謝したいと思います。

いつまでも鏡忍寺が清められ、両上人の菩提が信徒達に弔われ続けますように。安らかに。