10月13日は日蓮聖人の736遠忌でした。

この日を中心にして全国各地の日蓮宗寺院でお会式が執り行われます。

日蓮聖人のご入滅といえば、このブログでも貴重な資料として使わせて頂いている「高祖日蓮大菩薩御涅槃拝図」(大坊・本行寺で購入)

ここにお祖師様を物心両面で支えた大壇越・波木井(南部)實長公も描かれています。

實長公だけでなく、奥様や子供達もご入滅の場に臨んでいたようです。

家族みんながお祖師様とご縁が深かったんですね!

弘安5(1282)年の秋、体調がすぐれない日蓮聖人は身延山を下り、湯治のために常陸に向かいましたが、多摩川を越える頃にはいよいよ衰弱が激しくなり、旧知の弟子・池上宗仲邸(現在の大坊本行寺↑)に身を寄せました。

結果的にご入滅の地となったこの邸で、日蓮聖人はまず最初に、8年以上の長きに渡って身延のお山で献身的に給仕してくれた南部實長公に、お礼の手紙を書かれたそうです。

(↑画像は池上・大坊本行寺の御硯井戸)

お祖師様の大恩人、南部實長公ゆかりのお寺が身延にあります。

お山を背負ったお寺、円実寺です。

大きな法塔がたくさん!

虹川という小川を渡ると・・・

わ~!立派なお寺です。

この方が日蓮聖人を身延山に招き、長きにわたって日蓮聖人に供養し続けた壇越・南部實長公です。

久遠寺の三門近くにも、同じ胡坐姿のご尊像があります。

立派な髭と大きな耳が印象的!

山門です。

日蓮聖人700遠忌に合わせて、まる2年をかけて作られたそうです。

左右に仁王像がにらみを利かせています。

右が口を開いた「阿形」(あぎょう)、左が口を閉じた「吽形」(うんぎょう)で、二人が呼吸を合わせて行動することから「阿吽の呼吸」って言葉ができたみたい。

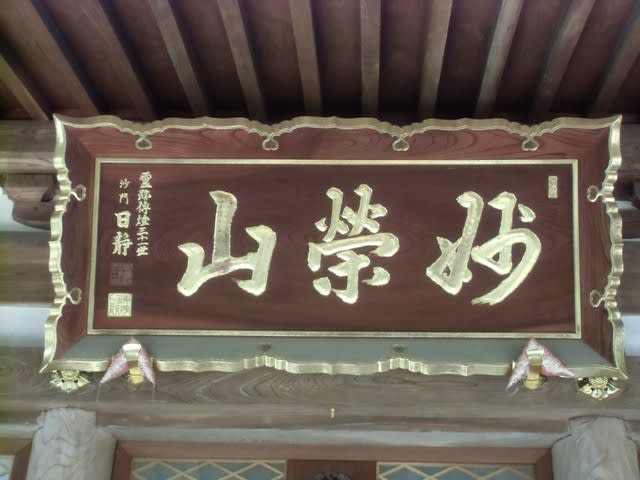

山号は「波木井山」です。

この界隈は古くから波木井という地名で、南部實長公はこの地の領主だったことから、通称で「波木井實長」と呼ばれていたようです。

お祖師様も實長公のことをお手紙で「波木井殿」と書いています。

まずは日蓮聖人のご尊像に合掌。

このご尊像は遠くから拝めるように配置されており、石垣ギリギリに建てられているので、真下からは見上げるようです。

本堂です。

向拝部分だけでも、そこそこのお堂くらいのサイズがあります。

層状になった屋根もカッコいい!

宮大工が腕を振るって完成させたであろう傑作です。

瓦の一枚一枚に寺紋・・・珍しい紋ですね。JALのマークみたい。

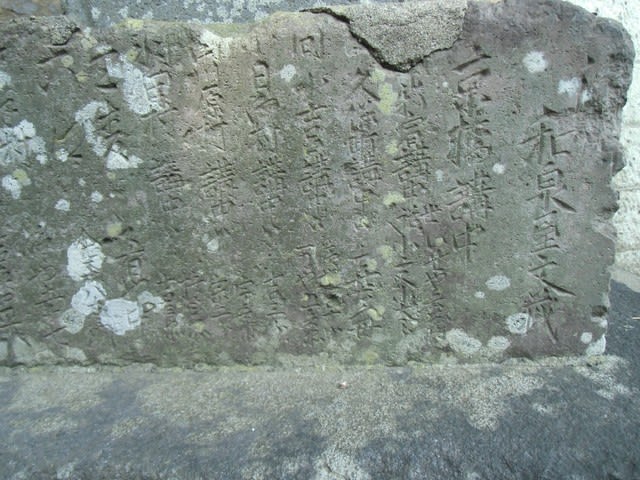

そういえばお寺に至る参道入り口に、こんな石碑がありましたよ。

「日蓮大上人御留錫霊場」

「波木井公日圓上人舊地」

「留錫」は「りゅうしゃく」と読み、お坊さんが行脚中に一時、ひとところに滞在することを言うみたい。

「舊」はご霊跡ではよく見かける漢字ですよね!「旧」の旧字です。

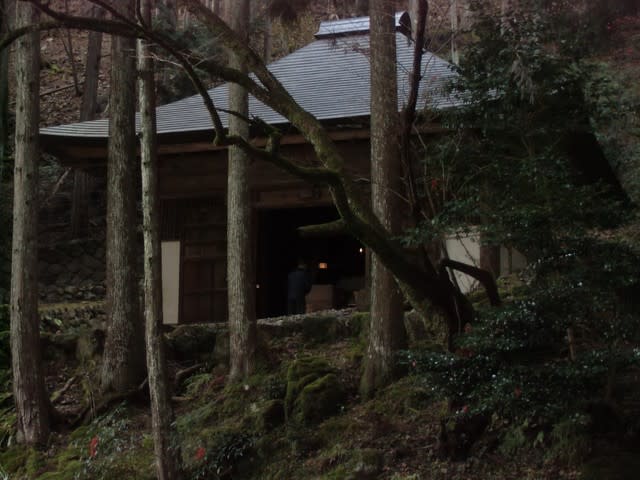

日蓮聖人が身延山に入られて最初に住まわれたご草庵は「三間四面」という造りでした。

「三間四面」は間口が三間つまり約5.4mで四方に庇(ひさし)が廻っている造り

てことは

ご草庵跡の近くにある法界堂のようだったと思われます。

このご草庵が完成するまでの一か月間、日蓮聖人は富士川を望むここ南部實長公の館を拠点にして、甲州を布教して歩いたそうです。

これが「御留錫霊場」の由縁でしょう。

南部實長公はこの場所を、法華経を広めるためのお堂にしました。日蓮聖人じきじきに「波木井山円実寺」と名付けたそうですよ。

のちに南部實長公は出家し、法寂院日圓上人になりました。

日蓮聖人が池上宗仲邸に着いてすぐに南部實長公に向けて書いたお礼の手紙「波木井殿御報」が、石碑に刻まれていました。

右側には日蓮聖人最後の旅の姿が、絵になって刻まれています。

身延山で日蓮聖人の最もお近くにいた南部實長公ですから、日蓮聖人の余命が長くないことは・・・感じていたでしょう。

身延山を下りて常陸に向けて旅立つお祖師様を、どんな気持ちで見送ったのか、そして自分に宛てた最後の手紙を、どんな気持ちで読んだのか、想像すると胸がいっぱいになります。

ウチの菩提寺ではまさにこのブログを書いている今日、お会式法要でした。

各地のご霊跡を巡るようになって初めてのお会式でしたが、お祖師様とお祖師様を支える多くの先師先哲の逸話が思い出されて、感慨深かったです。

円実寺の参拝を終えて帰ろうとしたら、庫裏からおばあちゃんが出てきて、「お茶でも飲んでいきなさいよ~」と言ってくれました。

波木井山の焼印が押されたおまんじゅう、美味しかった!!