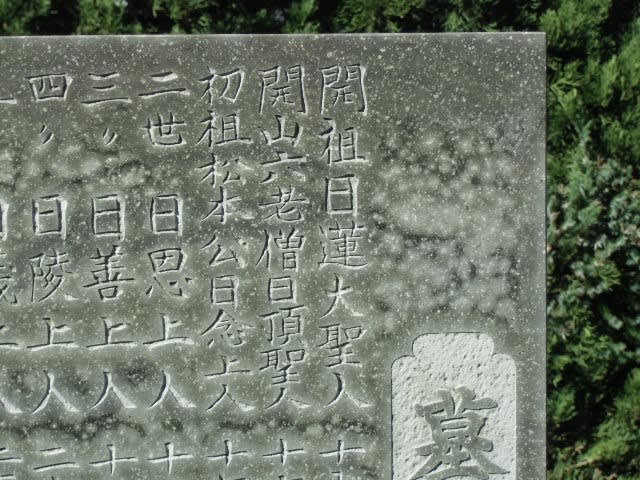

昨年訪問した上越高田の日朝寺

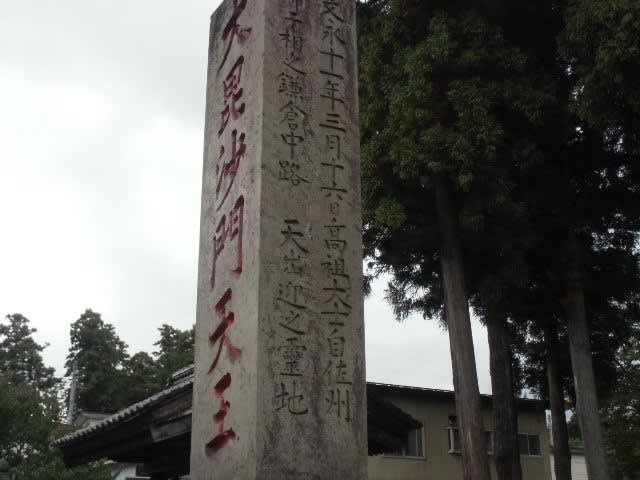

佐渡の配流がご赦免になった日蓮聖人が鎌倉への帰途、子供に姿を変えた毘沙門天がここで日蓮聖人をお出迎えしたという逸話が残るお寺です。

時代は流れ戦国時代、毘沙門天伝説のある日朝寺は領主・上杉氏の庇護を受けました。

特に上杉謙信公の毘沙門天信仰はすさまじく、居城・春日山城には毘沙門堂を建立し、軍旗に「毘」の文字を顕したのは有名な話です。

会津に移封された上杉氏は、ちょうど関ヶ原の戦いの頃に徳川氏と敵対していたため、のちに米沢藩に減封されてしまいます。

120万石の会津藩から30万石の米沢藩への大幅減封ですから、財政的にも大変だったはずです。

また、当時の米沢は城下町の整備もなされておらず、それこそ上杉氏最大のピンチだったことでしょう。

当時の藩主・上杉景勝公はまず、養父・謙信公が高田で厚く庇護した日朝寺を米沢に移したといいます。

謙信公をお祀りしている上杉神社からほど近い東寺町という場所には、会津から移ったお寺を中心に、かつて22ヶ寺が存在したそうです。

現在17ヶ寺あります。どのお寺も広大な境内を擁します。

こちらが米沢の日朝寺です。

高田と同じく、泥足毘沙門天をお祀りしているようです。

日蓮聖人のご尊像に合掌。

冬場は豪雪の米沢だけあって、お祖師様の雪対策は万全です!

山門です。

落雪注意の表示がリアルですね。

仁王門だと思われます。

少し高床式になっているのがわかります。これも雪対策の知恵なのかもしれません。

山号は吉祥山です。

上越高田に現在ある吉祥山日朝寺は、米沢に移転したため廃寺になってしまった事を憂いた越後の村田妙法寺20世・日鋭上人が、尽力して再建したお寺です。なので現在、宗門には吉祥山日朝寺が2ヶ寺あります。

本堂です。

冬場も壇信徒が参拝できるよう、二重扉になっています。

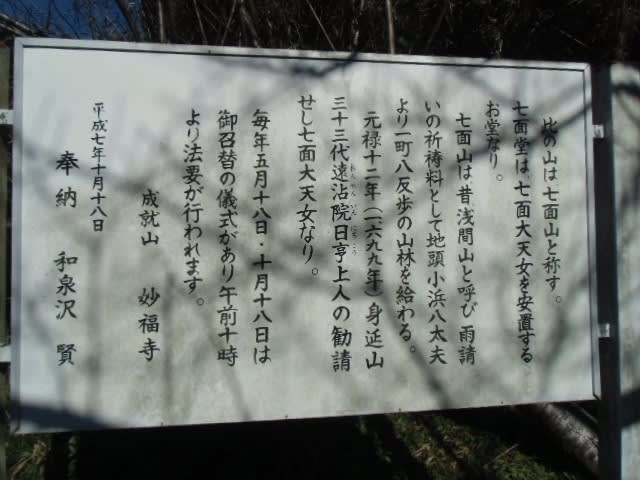

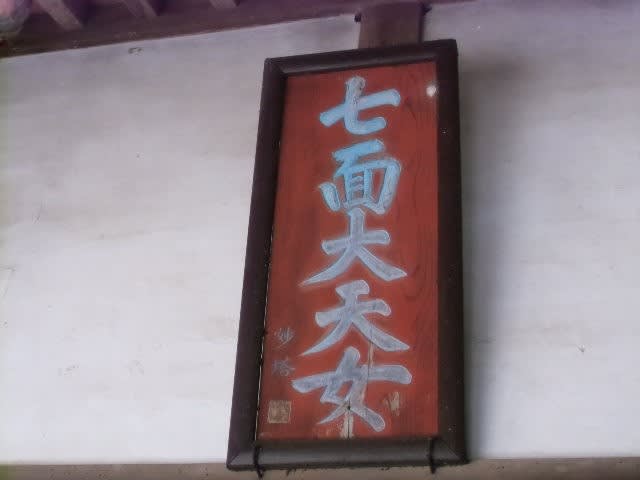

境内にはもう一つ、立派なお堂があります。

鰐口には「泥足毘沙門講」「鬼子母尊神講」とあります。

泥足毘沙門天、鬼子母神がお祀りされていると思われます。

毎月18日に縁日、4月10日には大祭が催され、ご祈祷が行われるそうですよ。

上杉家に代々仕えた重臣・千坂家の菩提寺でもあります。

謙信、景勝と苦楽を共にした千坂景親をはじめ、江戸家老や奉行など要職を務めた歴代の墓が並んでいます。

日朝寺を訪問したのは11月中旬、紅葉もピークを過ぎ、そろそろ最低気温が氷点下になる頃でした。

とめどなく落ち葉が降ってきますが、境内は本当にキレイ!

お檀家さん達が一生懸命、境内を掃き清めていました。自分達のお寺を当たり前のように自分達で清めているのです。

現代人はとにかく個人主義、自分さえ良ければ満足、という傾向が強くなってきていると思います。

これは信仰にも言えることで、「当家の卒塔婆」「当家のお墓」「当家の祈願」などで完結している(それも大切なことですが)ように思います。裏を返せば、当家以外は関知しない、余計なことはしたくない、と世間がトゲトゲしてくる・・・これって実は末法、いや法滅なのかもしれません。

日蓮聖人の教えは、万民の幸せがなければ個人の幸せはない、というところからスタートしているはずです。

黙々と作業する日朝寺のお檀家さんの後ろ姿を見ていて、これぞ人が幸せになれる本来の信仰なんじゃないかと、ストンと落ちるものがありました。

境内の石灯籠をはじめ・・・

押し潰されそうな植栽には木材で覆いをしてありました。「雪囲い」というそうです。

家庭用の除雪機もあるんですね~!

日朝寺を訪問した翌週、米沢に初雪が降りました。