僕が日蓮聖人とそのお弟子さんのご霊跡を探す際、参考にしているツールの一つに、日蓮宗ポータルサイトがあります。こちらの「寺院めぐり」のサイトに「宗門史跡」も案内されています。

今回、北陸を旅するにあたって事前調査してみると、北陸の宗門史跡は2ケ寺、一つは有名な本山・妙成寺、そしてもう一つは「本𡈽寺」とありました。石川県中能登町にある日像上人のご霊跡のようです。

訪問してきました!

本𡈽寺の「土」の字には点が付くんですね!

宗門史跡・・・どういう史跡なんだろう?

宗門史跡・・・どういう史跡なんだろう?

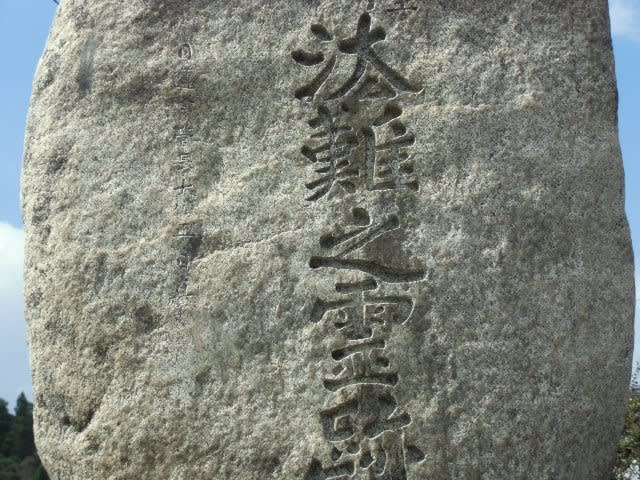

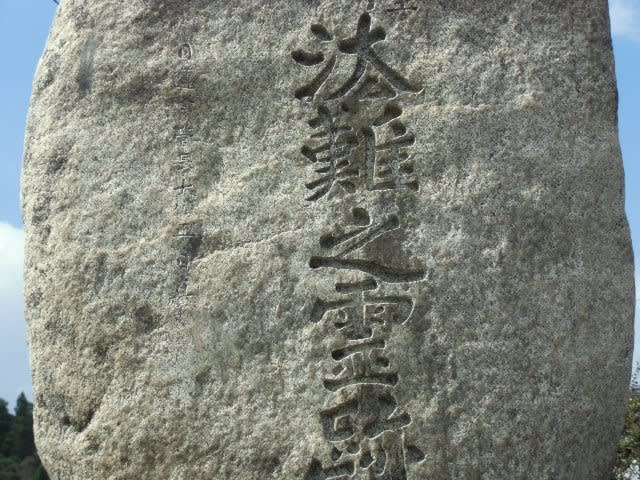

法塔があります。

ここから先は聖域ですね。最近は必ずここでお数珠を手にするようになりました。

わ~、上の二つの石を支えてる所、空間が見える!アーティスティックな石塔ですね!

日像上人ご開山のお寺のようですね。

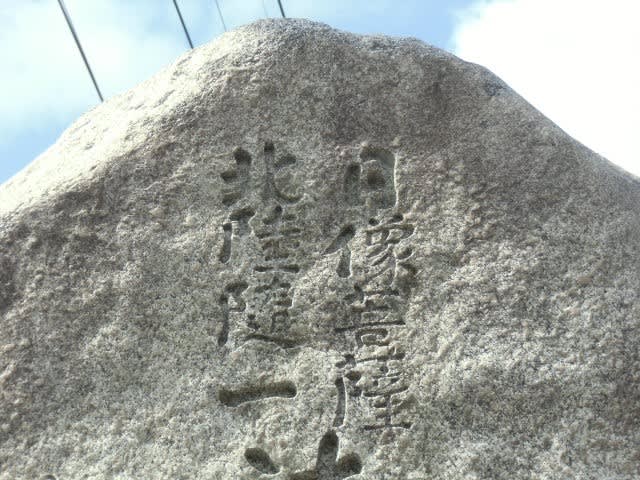

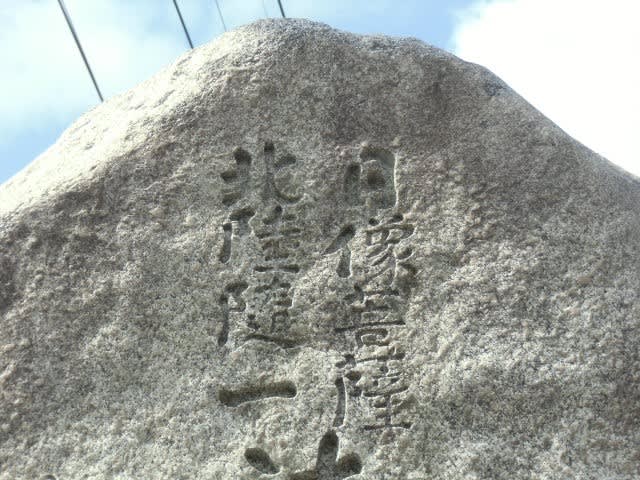

ん?日像上人は北陸で法難に遭っていたんだ・・・巷では京都での法難ばかりが語られているから、全く知りませんでした。

参道はゆるい坂道になっています。

結構大きなお寺のようですね~。

本堂です。

1847年に再建されたお堂らしいのですが、キレイに維持されているので古さは感じません。デザインも現代的です。

本堂の裏手には七面堂!

新潟を含む北陸地方の日蓮宗寺院には、七面大明神をお祀りしているお堂が多いように思います。

新潟・角田浜で日蓮聖人が七面の大蛇を教化された逸話が関係しているのでしょうか。

境内はキレイに苔むしており、またクラシカルな法塔が沢山あります。

日像上人のお寺ですから700年の歴史はあるはずです。

幼い頃、ご入滅直前の日蓮聖人から帝都開教の遺命を受けた日像上人は、その10年後、上洛の前に日蓮聖人にゆかりのある場所を巡拝されました。

佐渡にも行かれ、島内各地で参拝を済ませた日像上人は、七尾に行く船に乗りました。

この船は番匠弥右衛門が所有する石動山天平寺の御用船でした。ということは天平寺関係者が沢山乗船していたと思われます。

関係者の中には天平寺の学頭・萬蔵法印もいました。

当時の天平寺は3000人からの僧侶を擁していたそうです。その中の学頭ですから、ものすっごく優秀なお坊さん、エリート中のエリートだったのでしょう。

七尾に向かう船中で、日像上人は萬蔵法印と法論を交わしました。お祖師様も認めた神童・経一丸が更に研鑽・修行を重ねた青年僧と、巨大寺院・天平寺学頭の法論ですから、それは白熱したやり取りだったと思います。

法論の末、萬蔵法印は日像上人に帰伏しました。

萬蔵法印は日像上人に、一緒に石動山に登って、弟子達にお説法して欲しいとお願いしたそうです。

天平寺のあった石動山は、本𡈽寺から直線距離で7kmほど離れています。

この画像の奥、杉木立の左側に見えるあたりが、石動山じゃないかな~?

日像上人は請われるまま石動山に登り、僧侶達に向かって法華経の法義を説きました。

すると僧侶達は怒り出しました!暴徒と化した大衆は日像上人らに石を投げ、棒で殴り、中には刀を抜く者もいたようです。

特に「裏切り者」とされた萬蔵法印への反発・攻撃は凄まじかったといいます。日像上人とともに急いで山を下り、現在の本𡈽寺の辺りまで逃げてきたといいます。

それでも石動山の僧侶達は大勢で追いかけてきました。これは、命が危ない!!

そんな時、この村の農夫である加賀太郎、北太郎という兄弟が日像上人を安全な場所に匿い、激高している僧侶達に対峙しました。この時点では法華経とは全く関係のない農夫兄弟だったはずです。なのに賢明に僧侶達を退け、その末に二人は亡くなってしまいました。

お寺から少し歩いたところに兄弟の墓所があると伺い、お参りに行きました。

兄弟の七回忌にあたり、当時帝都で苦闘していた日像上人から直々に法号が授けられたそうです。

お兄さんである加賀太郎(享年35才)には「祐乗上人」、

弟である北太郎(享年32才)には「道乗上人」の法号が授与されました。

これが石塔に刻まれていた法難だったんですね・・・。自分の命も厭わず、必死で日像上人を助けようとしたのは、もしかしたら兄弟は日像上人のお姿に何かを感じたからかもしれません。それにしても、できることじゃありません。

日像上人が帝都開教を果たし、法華経の教えが天下公認になったその裏には、こんな尊い犠牲もあったのだということを、我々信徒は知るべきだと思いました。

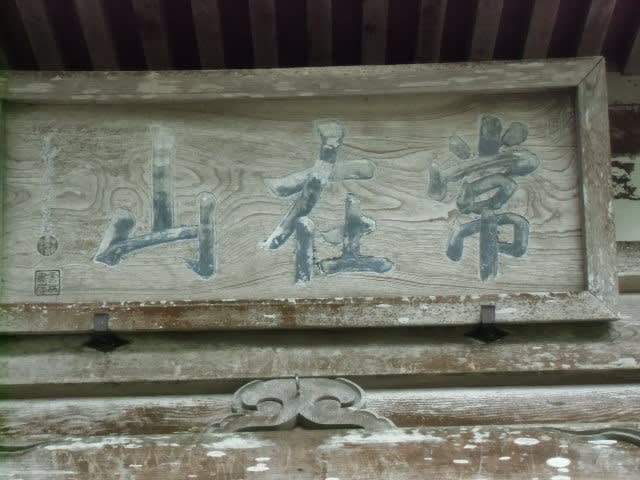

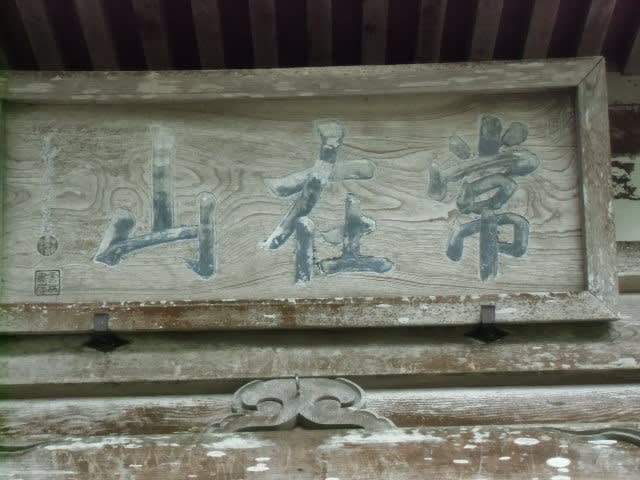

兄弟の七回忌である1300年、日像上人は兄弟の菩提を弔うためにこの地に常在山本𡈽寺を開きました。

日像上人は下総国平賀の生まれですが、平賀にある日蓮聖人、日朗上人ゆかりの「本土寺」と同じ名前を付けたようです。

(常在山本𡈽寺の土には点が付いてますけどね!)

お寺の山門は、のちに荒廃した石動山天平寺の山門を明治期に移築したものだそうです。

そう言われれば立派だわ・・・。

本𡈽寺の開山堂には、日像上人像とともに、祐乗上人(加賀太郎)、道乗上人(北太郎)のお像がお祀りされているそうです。

兄弟のお像は農夫の姿で、武器にした農具を携えているといいます。

いろいろ考えさせられ、胸がいっぱいになりました。

今回、北陸を旅するにあたって事前調査してみると、北陸の宗門史跡は2ケ寺、一つは有名な本山・妙成寺、そしてもう一つは「本𡈽寺」とありました。石川県中能登町にある日像上人のご霊跡のようです。

訪問してきました!

本𡈽寺の「土」の字には点が付くんですね!

宗門史跡・・・どういう史跡なんだろう?

宗門史跡・・・どういう史跡なんだろう?

法塔があります。

ここから先は聖域ですね。最近は必ずここでお数珠を手にするようになりました。

わ~、上の二つの石を支えてる所、空間が見える!アーティスティックな石塔ですね!

日像上人ご開山のお寺のようですね。

ん?日像上人は北陸で法難に遭っていたんだ・・・巷では京都での法難ばかりが語られているから、全く知りませんでした。

参道はゆるい坂道になっています。

結構大きなお寺のようですね~。

本堂です。

1847年に再建されたお堂らしいのですが、キレイに維持されているので古さは感じません。デザインも現代的です。

本堂の裏手には七面堂!

新潟を含む北陸地方の日蓮宗寺院には、七面大明神をお祀りしているお堂が多いように思います。

新潟・角田浜で日蓮聖人が七面の大蛇を教化された逸話が関係しているのでしょうか。

境内はキレイに苔むしており、またクラシカルな法塔が沢山あります。

日像上人のお寺ですから700年の歴史はあるはずです。

幼い頃、ご入滅直前の日蓮聖人から帝都開教の遺命を受けた日像上人は、その10年後、上洛の前に日蓮聖人にゆかりのある場所を巡拝されました。

佐渡にも行かれ、島内各地で参拝を済ませた日像上人は、七尾に行く船に乗りました。

この船は番匠弥右衛門が所有する石動山天平寺の御用船でした。ということは天平寺関係者が沢山乗船していたと思われます。

関係者の中には天平寺の学頭・萬蔵法印もいました。

当時の天平寺は3000人からの僧侶を擁していたそうです。その中の学頭ですから、ものすっごく優秀なお坊さん、エリート中のエリートだったのでしょう。

七尾に向かう船中で、日像上人は萬蔵法印と法論を交わしました。お祖師様も認めた神童・経一丸が更に研鑽・修行を重ねた青年僧と、巨大寺院・天平寺学頭の法論ですから、それは白熱したやり取りだったと思います。

法論の末、萬蔵法印は日像上人に帰伏しました。

萬蔵法印は日像上人に、一緒に石動山に登って、弟子達にお説法して欲しいとお願いしたそうです。

天平寺のあった石動山は、本𡈽寺から直線距離で7kmほど離れています。

この画像の奥、杉木立の左側に見えるあたりが、石動山じゃないかな~?

日像上人は請われるまま石動山に登り、僧侶達に向かって法華経の法義を説きました。

すると僧侶達は怒り出しました!暴徒と化した大衆は日像上人らに石を投げ、棒で殴り、中には刀を抜く者もいたようです。

特に「裏切り者」とされた萬蔵法印への反発・攻撃は凄まじかったといいます。日像上人とともに急いで山を下り、現在の本𡈽寺の辺りまで逃げてきたといいます。

それでも石動山の僧侶達は大勢で追いかけてきました。これは、命が危ない!!

そんな時、この村の農夫である加賀太郎、北太郎という兄弟が日像上人を安全な場所に匿い、激高している僧侶達に対峙しました。この時点では法華経とは全く関係のない農夫兄弟だったはずです。なのに賢明に僧侶達を退け、その末に二人は亡くなってしまいました。

お寺から少し歩いたところに兄弟の墓所があると伺い、お参りに行きました。

兄弟の七回忌にあたり、当時帝都で苦闘していた日像上人から直々に法号が授けられたそうです。

お兄さんである加賀太郎(享年35才)には「祐乗上人」、

弟である北太郎(享年32才)には「道乗上人」の法号が授与されました。

これが石塔に刻まれていた法難だったんですね・・・。自分の命も厭わず、必死で日像上人を助けようとしたのは、もしかしたら兄弟は日像上人のお姿に何かを感じたからかもしれません。それにしても、できることじゃありません。

日像上人が帝都開教を果たし、法華経の教えが天下公認になったその裏には、こんな尊い犠牲もあったのだということを、我々信徒は知るべきだと思いました。

兄弟の七回忌である1300年、日像上人は兄弟の菩提を弔うためにこの地に常在山本𡈽寺を開きました。

日像上人は下総国平賀の生まれですが、平賀にある日蓮聖人、日朗上人ゆかりの「本土寺」と同じ名前を付けたようです。

(常在山本𡈽寺の土には点が付いてますけどね!)

お寺の山門は、のちに荒廃した石動山天平寺の山門を明治期に移築したものだそうです。

そう言われれば立派だわ・・・。

本𡈽寺の開山堂には、日像上人像とともに、祐乗上人(加賀太郎)、道乗上人(北太郎)のお像がお祀りされているそうです。

兄弟のお像は農夫の姿で、武器にした農具を携えているといいます。

いろいろ考えさせられ、胸がいっぱいになりました。