霊峰・富士山

白い冠をかぶったような、この時期の富士山は見事です!

特に1月最後の週末のこの日は、雲一つなく最高の富士山ビューが楽しめました。

以前から訪問したかった北山本門寺に向かいます。

本門寺の寺域は信じられないほど広く、参道の始まりを探すだけで疲れちゃいました~。

恐らくこの石碑が起点じゃないかな?「外神」っていう隣町です。

「従是十五町五十間」

調べると一町歩が109m、一間が1.8mみたい。ってことは、ここから1.7kmの計算になります。

うへ~、行けども行けども参道

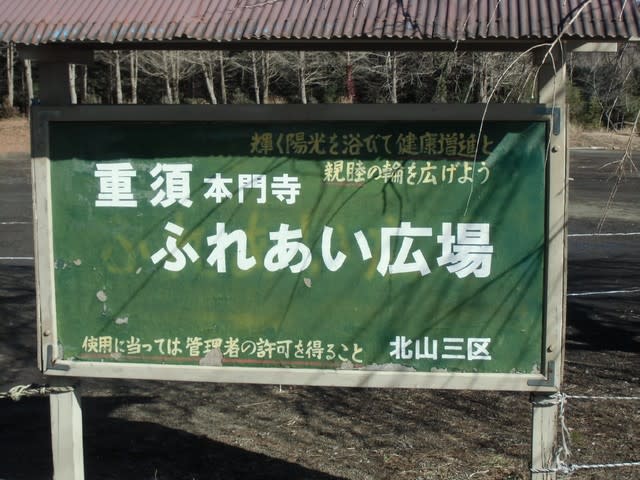

途中、ちびっ子が野球していたグラウンド、これ本門寺の広場みたいです。

地域に貢献してるんですね!

まだまだ山門は見えません。広いよ~

昔は6万坪の寺域を誇ったそうです。

お?何か大きな建物の基礎石

以前、このあたりに大きな総門があったみたい

相当歩いて、ようやく門前の塔頭寺院が見えて来ました!

仁王門に到着~!

富士山とのコントラストがキレイ♡

境内図。いろいろありそうです。

仁王門です。

扁額には「本門寺根源」

古い宗門寺院には「根本道場」とか「根本霊場」の呼称が使われていることがありますが、「根源」は初めて。

ルーツ中のルーツ、ってところでしょうか。

阿形と

吽形。樹齢2000年の檜の巨木を真っ二つに割って、彫り出したそうです。

瓦の一枚一枚に鶴の紋。

宗門のお寺で時々目にします。

まずは本堂に参拝。

ここには等身大のお祖師様の木像が安置されているそうです。

宗門最高の仏師でもある日法上人の作で、お祖師様自ら開眼され、生けるお姿そのもの、と言われています。

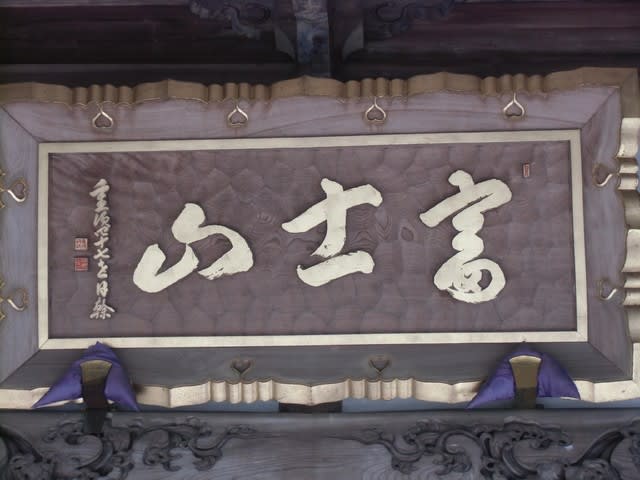

山号は「富士山」です。

六老僧の日興上人が開いたお寺は「富士山」、多いですよね!

蓮が栽培されていました。それぞれの瓶には別々の種類が植えられており、数えたら17種類もありました!

日蓮聖人のご尊像に合掌。

身延に入られたあとのお祖師様でしょうか。優しいしわが目立ちます。

開山堂です。

日興上人のご尊像が安置されているそうです。

日蓮聖人の七回忌を済ませた日興上人は身延山を下り、ここ北山(重須ともいうらしい)の地頭・石川孫三郎能忠公から広大な敷地の寄進を受けて、永仁6(1298)年に法華本門寺根源を開創しました。

巴の紋は、どちらの家紋なんでしょうか。

開創の際に、お題目の7字にあやかり、日興上人は7本の杉を植えられたそうです。

火事とか落雷にも遭ってきましたが、今でも3本は健在です!

ほんとにでかい!樹齢720年!!

触っているだけで安心します。

日興上人の御廟です。

富士山の麓らしく、火山岩と古い木に囲まれています。

日興上人は六老僧のなかでも、特に厳格に日蓮聖人の教えを守ることを貫いた、といわれています。

その頑なまでの姿勢は、「重須談所」といわれる教育機関を通じて、多くの優れたお弟子さんたちにも受け継がれたそうです。

重須談所の学頭たちの御廟です。

重須談所で日興上人が講義している最中、梨の葉が落ちるさまに一瞬気を取られた、若き日の日尊上人は、日興上人から破門されてしまいました。

しかし、毎年お会式の時だけは本門寺にやってきて、境内には入ることができないまでもせめて、門前の石に腰掛けて参詣したそうです。

中山法華経寺の「泣き公孫樹」といい、宗門にはその厳しさゆえの、悲しい旧跡がありますね。

そうそう、泣き公孫樹の日頂上人の御廟が、本門寺近くにあるそうなので、あとで訪れたいと思います。

日興上人に広大な領地を寄進した大壇越・石川氏の墓所です。

これら御廟の前に、とても細いけどメチャクチャ勢いよく流れている水路がありました。

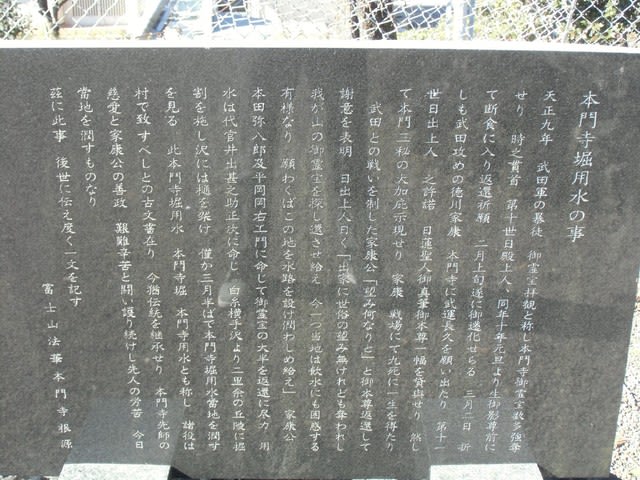

駐車場の隅に、この水路に関する石碑がありました。

「本門寺堀用水」っていうそうです。

この説明によると、徳川家康はライバル・武田との戦いに勝つために、本門寺から日蓮聖人ご真筆のお曼荼羅を一幅、借りたそうです。

実はそれ以前に武田軍の一味が本門寺の寺宝を強奪し、戻ってきていなかったそうで、共通の敵・武田を打倒するために、家康と本門寺が協力したわけです。

結果、家康は武田に勝ち、寺宝も取り戻し、さらに飲み水にも困っていたこの地域に、用水を引く手助けをしてくれたそうです。

グッジョブ!家康

境内には神様をお祀りするお堂がふたつあります。

この霊宝門の奥に、あります。

ひとつは重須大神です。

僕は神様のこと詳しくありませんが、この屋根上の出っ張りが地面に対して垂直に切れていると、男の神様がお祀りされているって、テレビ番組で言ってました。

もうひとつは本化垂迹堂です。

あ、ここは出っ張りが水平に切れています。女の神様がお祀りされているのかな?

僕にはこの程度しかわかりませんが、それにしても境内にこんなに堂々と、神社が二つもあるのは珍しいのではないでしょうか?

神仏分離を免れたのかな?

お寺の裏側に出ると、それはそれは見事な富士山!

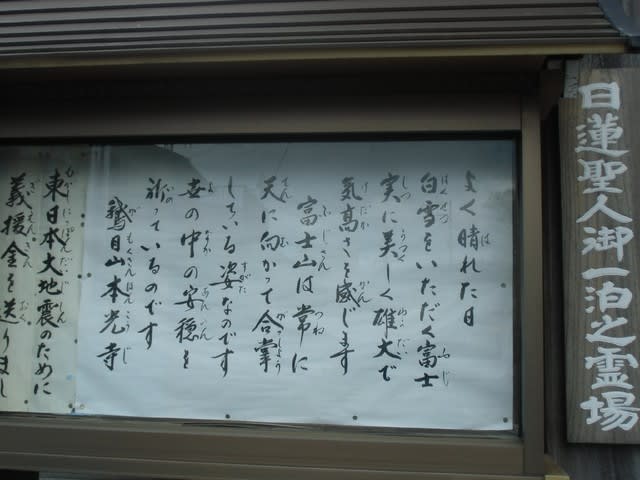

以前、同じ富士宮の本光寺を訪問したときに目にした文章を思い出しました。

「富士山は、常に天に向かって合掌する姿、世の中の安穏を祈る姿・・・」

日興上人がこの場所に信仰の拠点を設けた意味が、少しわかるような気がしました。