突然ですが、「京の大仏」って、ご存じですか?

かつて京都東山に、奈良の大仏をも凌ぐ、史上最大の廬舎那仏(るしゃなぶつ)坐像と、それを格護する巨大な大仏殿があったそうです。

(度重なる地震や火災で、残念ながら今は「跡」しかありませんが・・・。)

(昭和48年に焼失した4代目京の大仏:京都新聞社編集局編「京の仏像 続」より引用)

豊臣秀吉が天下統一した直後に落成した「京の大仏」ですが、皮肉にもこれが、日蓮宗門を激震させる大騒動の原因となってしまったと、別の調べものをしている時に知りました。

今回は大仏殿跡を巡りながら、その大騒動「不受不施論争」に、ほんの少し触れたいと思います。

ブログを書くにあたって、宮崎英修上人著「不受不施派の源流と展開」(平楽寺書店)という本を購入しました。

ともすればセンシティブな題材かもしれませんが、終始、偏ることのない視点で書かれており、知識のない僕でも自然に読み進められました。

宮崎上人は兵庫県の出石出身、不受不施派研究のみならず宗門史研究の第一人者だったそうです。平成9(1997)年に遷化されています。

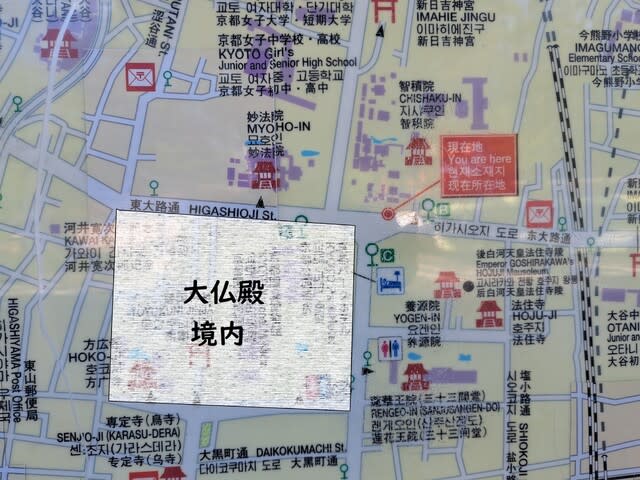

大仏殿跡は鴨川の東、五条と七条に挟まれた辺り(地図中✕印)にあります。

(智積院前にある観光案内図:方角は上が東)

付近には国立博物館や三十三間堂、妙法院や智積院など、有名どころが密集しています。

(豊国廟鳥居:奥に見える山が阿弥陀ヶ峰)

このエリアの東方にそびえる阿弥陀ヶ峰には、慶長3(1598)年に逝去した豊臣秀吉の廟所があるそうです。

こちらは秀吉を祀る豊国神社です。

徳川幕府により、廟所とともに廃絶されましたが、明治時代になり再興されました。

(方広寺本堂:ちなみに山号はないそうです)

豊国神社の北隣に、天台宗の方広寺があります。

ここには日本史上、最も有名な梵鐘があります。

で、でかい!身延山の大鐘よりずっとでかい!

(方広寺鐘楼)

調べたら身延山大鐘楼の大鐘は高さ2.4m、対して方広寺の梵鐘は驚きの4.12m!

狭めの境内に対して鐘楼も巨大で、なんというか、現在の方広寺は「鐘のお寺」って感じです。

秀吉没後、秀頼が父の追善として鋳造した鐘です。

(「国家安康」「君臣豊楽」の銘 は白く囲ってありました)

銘文の「国家安康」「君臣豊楽」が大坂の陣の引き金になったといわれるものですね!

それでは方広寺や豊国神社に隣接する大仏殿跡に行ってみましょう。

平成12(2000)年に発掘調査された場所が、大仏殿跡緑地として開放されています。

敷石らしきものも、ちらほら。

(奈良東大寺大仏殿:現在は江戸中期に建立された3代目)

室町時代末期、奈良東大寺の大仏殿が幕府内の主導権争いに巻き込まれ焼失(大仏も被災)してしまう事件がありました。

以来、江戸中期まで復旧されず、鎮護国家のシンボルが不在の状態でした。

天正14(1586)年、前年に関白となった秀吉は、大仏を京都に建立しようと発願、諸大名の普請で大工事が始まりました。

(京の大仏殿境内の基礎となった巨大な石垣)

途中、朝鮮出兵などもあり工事は滞ることもありましたが、文禄5(1595)年5月に大仏殿が落成します。

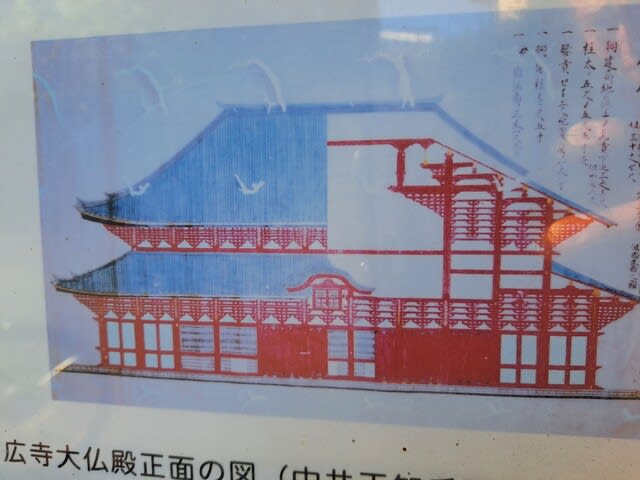

(大仏殿跡の案内板より)

西向きに造られた大仏殿は東西55m×南北90m、で、その大仏殿は東西210m×南北260mの回廊で囲まれており、これがいわゆる境内だったと考えられます。

付近の案内地図に大仏殿の境内を入れてみると・・・

(智積院前にある観光案内図に加筆:方角は上が東)

こんな感じかな?

お隣の妙法院も組み込まれていたとか、三十三間堂もその一部だったとか、文献によって解釈は違いますが・・・まぁ、とにかく巨大、東大寺大仏殿をも圧倒する規模だったわけです。

(東山警察署大仏前交番)

当初、この施設に寺名はなく、単に「大仏」と呼ばれていました。

というかこの一帯を通称「大仏」と言っていたようで、近くの交番にもその名残りがあります。

「方広寺」という寺名は、奈良の大仏が再建された江戸中期以降に付けられたようですね。

(大仏殿跡の案内板より)

この大仏殿の歴史を辿るとかなり激動で、大地震や火災のために荒廃と再建を繰り返し、今は跡形もないんですが・・・このブログでは「初代 京の大仏」の落成までにとどめておきたいと思います。

(豊国神社拝殿の提灯)

大仏(殿)が落成すると早速、秀吉は自分の先祖と亡き両親追善のため、今後毎月、ここに仏教8教団からそれぞれ100人の僧を集め、千僧供養会(八百僧ですけどね!)を修することを決め、必ず出仕するよう各宗に招請状を出しました。

招請状を受け取った京都日蓮宗門は、騒然となります。

この招請に応じることは、宗門が古来堅守してきた不受不施義に反するからでした。

(具足山妙顕寺表門:当時の住持・日紹上人も当初は不出仕を強く主張した)

「不受不施義」というのは、教義と宗教生活の純正を守るために、

●僧は法華不信・未信者、謗法者からの布施供養を受けない→不受

●信徒は法華僧以外には布施供養しない→不施

というスタイルを、僧俗ともに貫くという意味です。

出仕するとなれば、法華信徒でない秀吉の依頼を受けて、他宗の僧侶と同座してお経を読む、法要後に秀吉からの食事供養を受けることになる。

これは明らかに宗制に背くことだが、秀吉のこと、出仕を断れば、京都宗門は破却されるかもしれない・・・。

(六条の大光山本圀寺跡:現在は山科に移転)

早速、本国寺(現在の本圀寺)に京都諸本山が集まり、深刻な議論を闘わせました。

時あたかも天文法難や信長による日蓮宗弾圧を経て、宗門がどん底からやっと立ち直ってきた矢先のことです。

(聞法山頂妙寺仁王門「秀吉公台命」扁額:安土法難後の宗門布教を約束した証)

安土宗論(※)で日蓮宗が不当に書かされた詫び証文を、秀吉は浄土宗側から取り上げ、京都での布教再開を後押ししてくれた恩もありました。

宗制を破るのは極めて不本意だが、天下人の秀吉だけは例外にしようという、現実的な意見が大勢を占めました。

(※)天正7(1579)年、信長が安土城下で行なわせた、浄土宗と日蓮宗の法論。敗れた日蓮宗は詫び証文を書かされる等、厳しく処罰された。日蓮宗の勢力を嫌った浄土宗と信長が結託した、計画的な弾圧とされる。

そんな中、妙覚寺の仏性院日奥上人と、本国寺の究竟院日禛上人は、いかなる理由であろうとも出仕すべきでない、不受不施義は守る、と敢然と主張したそうです。

ここで日奥上人、日禛上人のプロフィールを書かせていただきます。

(具足山妙覚寺大門:徳川の時代になり、聚楽第の裏門を移築したという)

日奥上人は京都の豪商の家に生まれ、10才で妙覚寺18世・実成院日典上人の門に入り、研鑽を積みます。真面目で努力家の日奥上人を、師匠の日典上人は全力で教え導きました。日奥上人もその期待に応え、28才で妙覚寺19世を継承します。

この時代の宗門は、世の中の変化に寛容に対応する関西学派と、宗祖以来の伝統的折伏主義で他とは相容れない関東学派、この二派に分かれていました。

ちなみに当時の身延山は、関西学派の流れを汲む法主様が続きましたから、関東にあって関西学派でした。

(具足山妙覚寺方丈の屋根瓦)

逆に妙覚寺は、京都にありながら昔から関東との交流が深く、師匠の日典上人も若い頃に関東諸山で教学を究め、帰洛後に妙覚寺貫首に就いたようです。

日典上人がバリバリの関東学派なわけですから、弟子の日奥上人が不受不施義を貫くのも、師匠の影響が大きいのでしょう。

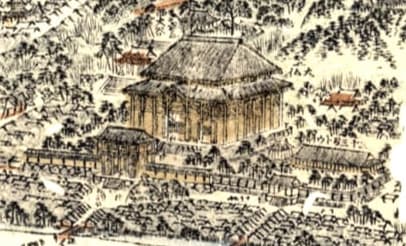

(左が方広寺大仏殿、右に仁王門、奥に三十三間堂:梵氏祐祥著「京都社寺境内版画集」より引用)

日奥上人は、大仏が落成すれば必ず法会が催され、宗門は大混乱するだろうと予想し、大仏造営中から建立が成就しないよう、密かに祈願までしていたといいます。

日奥上人だって本当は波風を立てたくなかったのです。

一方、日禛上人は広橋家という公家の出身でした。

(山科・大光山本圀寺境内より)

学問の才覚は抜群、また人望もある方だったのでしょう、わずか18才で本国寺16世を継承、本国寺内に学室(求法院檀林)を開くなど、名声を轟かせます。

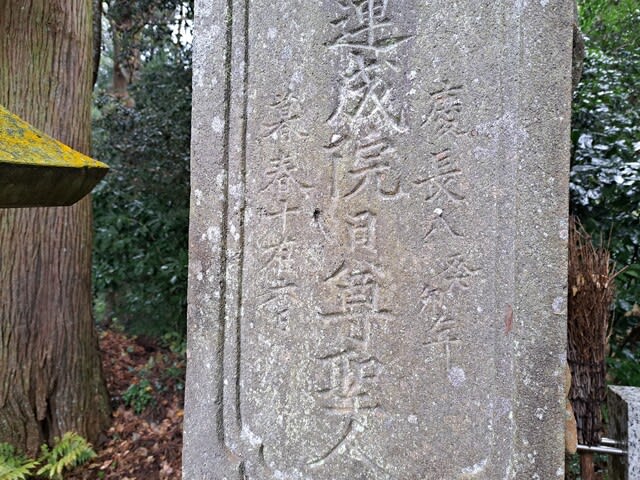

(旧飯高檀林歴代化主御廟にある蓮成院日尊上人墓石)

また飯高檀林を創り上げた教蔵院日生上人、蓮成院日尊上人とも親交が深かったことから、関東学派のスタイルも十分理解していたと考えられます。

日禛上人の直弟子の一人に、豊臣秀次公の母・ともさん(秀吉の実姉)がいます。

(村雲御所瑞龍寺本堂内にある豊臣秀頼公銅像原型)

一時は秀吉の後継者に指名されながら、秀頼誕生を機に、秀吉から謀反の嫌疑をかけられた豊臣秀次公は、28才の若さで高野山で自害に追い込まれ、子女妻妾まで一人残らず処刑されてしまいます。

(村雲御所瑞龍寺山門)

悲しみのどん底にいたともさんは、日禛上人のもとで得度して日秀尼となり、嵯峨の地に庵を設け、生涯秀次公一門の冥福を祈りました。

今の村雲御所瑞龍寺のルーツです。

(東山・妙慧山善正寺にある瑞龍寺歴代御廟:中央が日秀尼の墓)

天下人の横暴により悲嘆に暮れている人が、自分の直弟子にいるということも、日禛上人が今回の千僧供養会不出仕の立場を貫き通したことに、少なからず影響したと僕は思います。

話を戻しましょう。

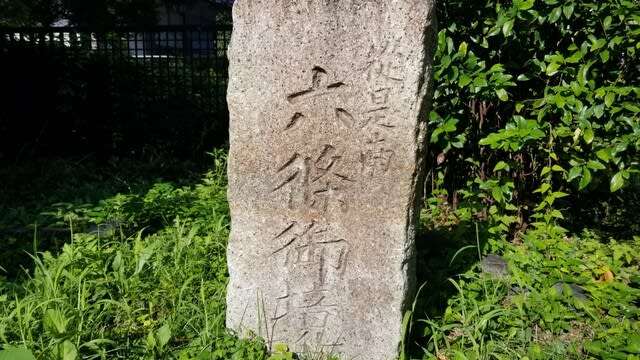

(六条御境の碑:現在は西本願寺、かつて一帯が本圀寺だった)

会議は紛糾し、なかなか結論が出ませんでしたが、最終的には「千僧供養会に一度だけ出仕して秀吉の面目を立て、次回からは不受不施義を主張する」という決定を下し、日奥上人と日禛上人の主張は押し切られました。

日奥上人と日禛上人は「一度でも出仕したら宗義に背くことになる」と、この決定に迎合せず、あくまで不受不施義を貫く姿勢を変えませんでした。

(京の大仏殿境内の基礎となった巨大な石垣)

ただそうなると、彼らが率いるお寺の衆徒や檀那も、断罪される恐れさえあることから、日奥上人は妙覚寺を退出して丹波小泉に、日禛上人は本国寺を退出して嵯峨小倉山に隠棲しました。

地位や名誉よりも、宗義を貫くことを選んだわけです。

千僧供養会は予定通り、同年9月25日から始まり、毎月毎月、欠かさず行われました。

(2代目大仏殿:「東山名所図会」京都府立京都学・歴彩館 デジタルアーカイブより引用)

当初、一日を時間で区切り、①真言②天台③律④五山(禅)⑤日蓮⑥浄土⑦時⑧一向(真宗)の順番で、各100人の僧が法要をやり続けるというものです。

ただこの順番に不服を唱える宗も続出し、あと法要を受ける側も飽きちゃうからかもしれませんが、秀吉没後は毎月一宗のみが出仕する、というスタイルに変わりました。

(妙法院表門)

会場は、秀吉がこのために大仏近くに誘致した天台宗南叡山妙法院(もとは祇園にあったそうです)の経堂、

(改修中の妙法院庫)

そして法要後に出仕僧に食事の供養があるのですが、この食事の準備は現在の妙法院庫裡でされました。

国宝指定されている庫裡は、現在改修工事中ですが、当時のかまど跡が地中から発掘されたそうですよ!

(妙法院土塀)

当初、日蓮宗は「一回だけ出仕」のはずでしたが、結局上奏できず、秀吉没後まで継続して20年間も(!)出仕し続けることになります。

一方、日奥上人と日禛上人のスタンスは、信条を貫き、権力に媚びなかったとして、実は当時の在家信者、そして関東諸山から圧倒的な賛同を得ていたとも言われます。

(豊国神社境内の豊臣秀吉像)

こうした宗内の亀裂は、豊臣政権からすれば好都合、手を出さずに敢えて放置したようです。

政権が豊臣から徳川に代わっても、日奥上人や関東諸山の主張は微動だにせず、宗内の対立はより深まってゆきました。

最終的には江戸幕府が介入し裁定(身池対論)、不受不施義そのものが邪義、禁教となります。

(身池対論が行われた江戸城跡:現在の皇居二重橋)

日奥上人は既に遷化されていましたが、見せしめなのでしょう、掘り返された遺骨が対馬に流され、関東学派の拠点となっていたお寺はことごとく、関西学派に接収されてしまいました。

行き場を失った関東学派の僧俗は、キリシタンとともに幕府から徹底的な弾圧を受け、断食、自害、流浪して亡くなる方も多かったようです。それでも信仰する者は、地下に潜伏、信仰の自由が保障される明治時代まで、命がけで信仰を継いだといいます。

現代、日蓮宗を信仰する僕には、どちらの道が正しかったのか・・・本っ当に答えが出せません。

関西諸山がこぞって宗義を優先し千僧供養会への出仕を拒否していたら、日蓮宗そのものが存続できなかった可能性が高いと思います。

(具足山妙顕寺本堂の屋根)

関西、特に公武の中心だった京都の諸山は、天文法難や安土宗論などの弾圧を経て、強硬一辺倒で突き進む怖さを、身をもって知っていたはずです。

古来からの宗制を主張しすぎず、ギリギリのところで妥協することで、生き残りの道を模索し続けた彼らの決断を、批判しようがありません。

一方、信仰の純粋を守るために、命の危険も顧みず、権力に対峙し、時代の流れに抗った方々がおられたことを知り、本当に心が震えました。

(身延山歴代御廟所にある第46世復歴・日唱上人墓)

僕は各地のお寺を参拝する時、歴代お上人の御廟をお参りするようにしています。

その中で、かつて不受不施義を主張し、あるいはそれを疑われて、お寺の歴代を除歴とされたお上人方のお名前を、目にすることが度々ありましたが、実はこのブログでは、敢えて触れずにいました。

今回、方広寺大仏殿跡を訪問、また宮崎英修上人の著書を読み、少し、考えが変わりました。

(大仏殿跡緑地)

純粋に、そして頑なに不受不施義を貫こうとした僧俗、逆に時の権力に対応しながら、後世に教団を残そうとした僧俗の歴史は、いずれも決してアンタッチャブルではなく、むしろ現代の日蓮宗信徒こそ、もう少し知っても良いのかな、と。

激流に揉まれながら石が丸くなってゆくように、現在の宗門は本当に寛容な教団になりました。硬軟両派の、辛苦の産物なのでしょう。

ならば是非、彼らのことを記憶に留めたうえで、今日、当たり前のようにお題目を唱えられる幸せを、感じてほしいと思いました。

南無妙法蓮華経