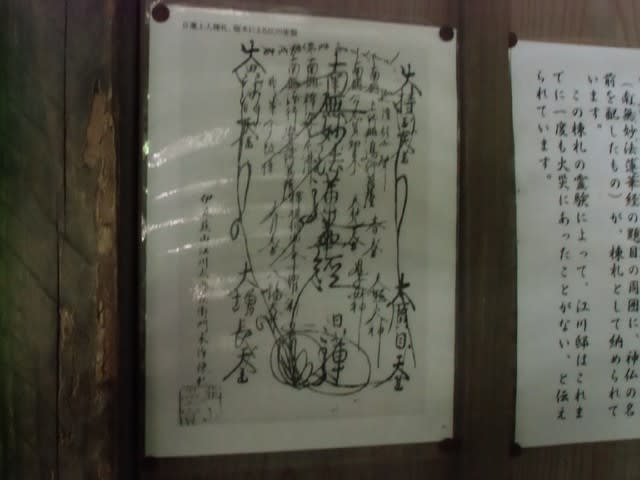

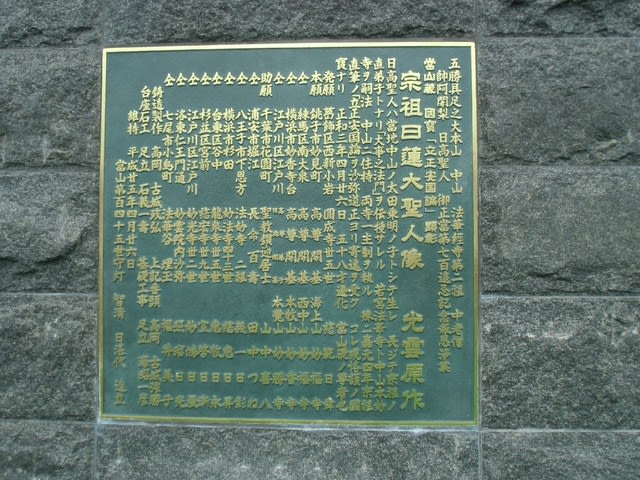

中山法華経寺を開いた富木常忍公

いつから日蓮聖人の壇越として資助をしていたのか、諸説あるようです。

日蓮聖人と富木常忍公とは遠戚関係にあるという説もあり、いろんなご霊跡を巡ってきた僕個人的には、清澄での立教開宗前から活動を支援していたのだと思っています。

ただ、それだと一つ、疑問が生じます。

それまで天台宗の僧侶であった日蓮聖人を支援していたわけですが、建長5(1253)年4月28日を境に、日蓮聖人は声高にお題目を唱え始めてしまった・・・

その事実をあの厳格そうな富木常忍公が容認したとは到底思えません。

この疑問の答えになりそうなご霊跡が横浜の金沢八景にあるそうなので、行ってきました!

この駅、初めて降りました。

駅のすぐそばには海!

たくさんの漁船が係留されている都会の海です。

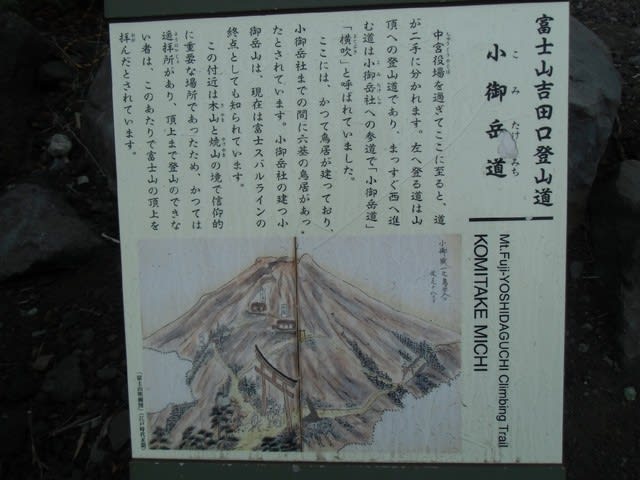

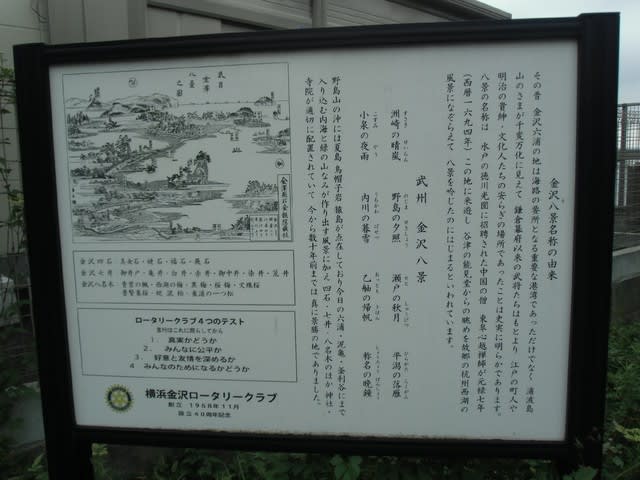

地元のロータリークラブが作った案内板がありました。

多分江戸時代の金沢八景ですが、昔はもうすぐそこまで海だったんですね!これから目指す上行寺も臨海のお寺。

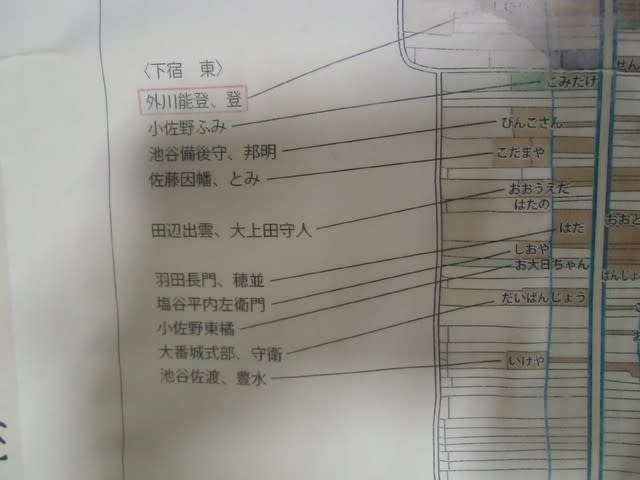

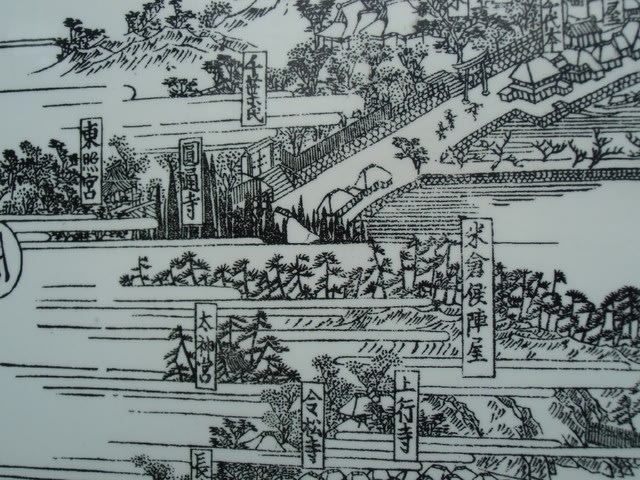

興味深いのはこの画像の上部に「千葉氏」の表示があることです。

ここ金沢八景は遠い昔から千葉から東京湾を渡ってくる航路があり、そのため下総の千葉氏の領地もあったのではないでしょうか?

(富木常忍公は下総の守護・千葉氏の被官であった)

金沢八景駅から六浦方面に10分ほど歩くと、上行寺はあります。

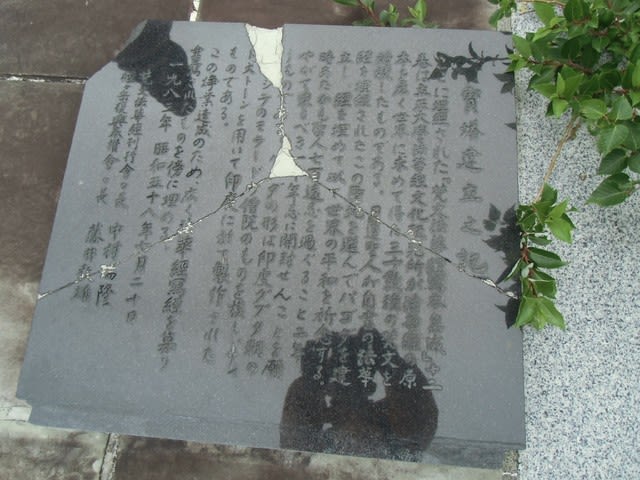

古そうな法塔があります。

台座には「深信解象」かな?

調べると「深信解の相」といって、分別功徳品第十七にある大事な一節のようです。

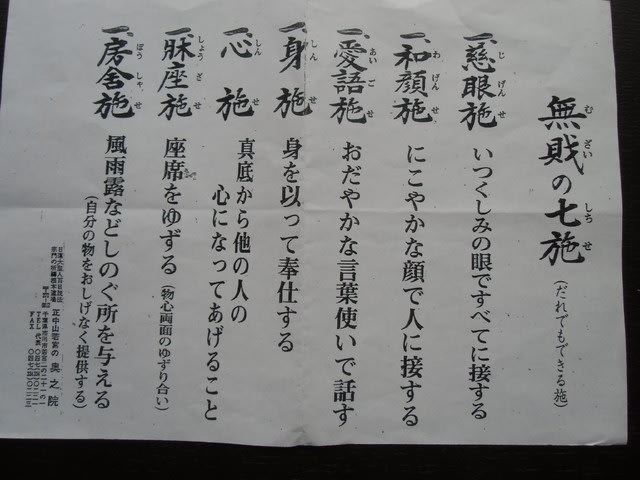

仏様の命が永遠に続くと信じれば、いつも仏様と共にあるという自覚を持てる。それは信仰生活の根幹を為すものだということを説いているそうです。

我々信徒が、どんな信仰生活を送るべきか、具体的に書かれているようなので、興味が湧きました。

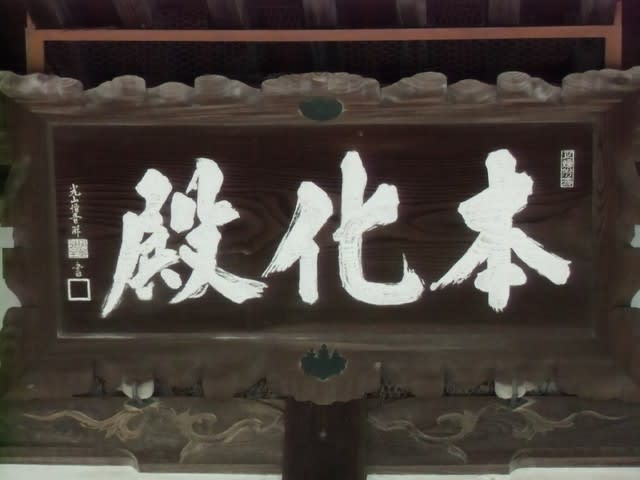

山門です。

茅葺きの山門はとても珍しいです。海辺の庵って感じでいい雰囲気を出しています。

山号は「六浦山」です。

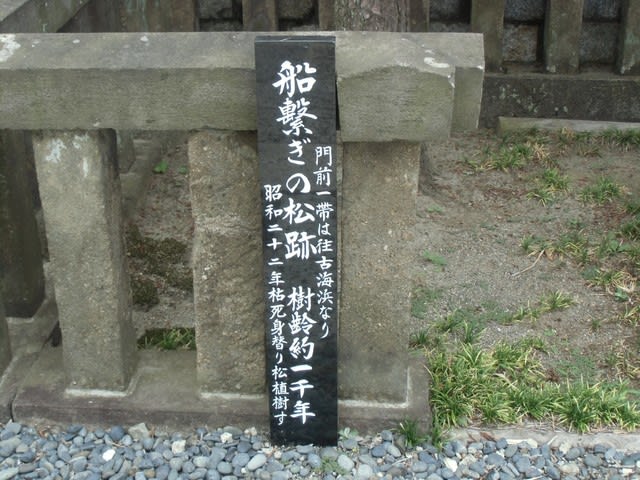

これは「船繋ぎの松」跡です。

ロータリークラブの案内板にあったように、昔はこのお寺のすぐ前は海、岸壁でした。

いわゆる「もやい」の代わりとして使われていた松が、終戦直後まであったそうです。

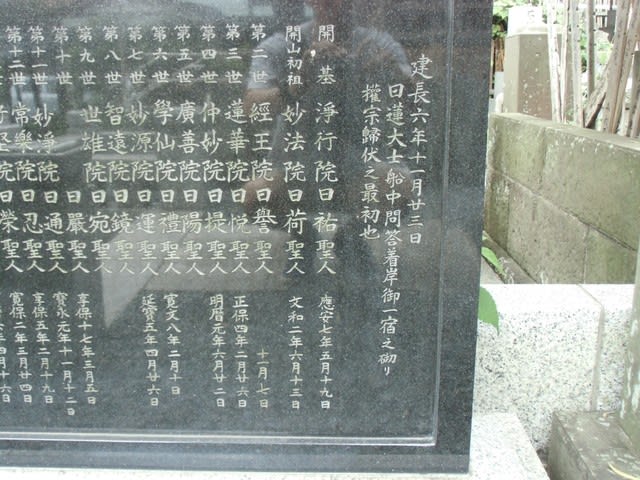

日蓮聖人がご一泊されたご霊跡、というのは確かなようです。

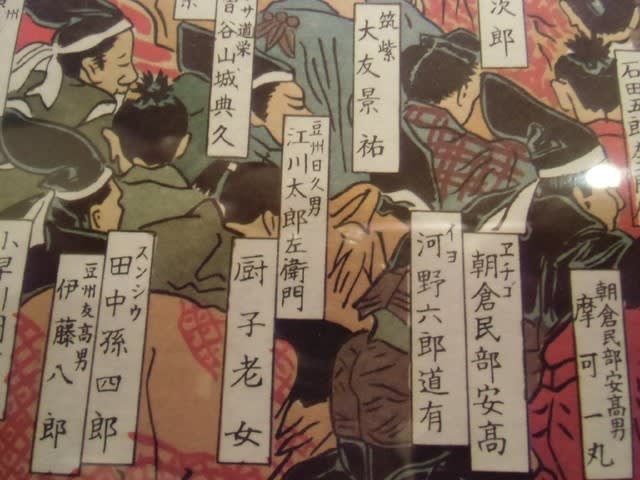

立教開宗の翌年、何らかの用事で下総にいた日蓮聖人は、鎌倉に戻る前に、今まで支援してくれた感謝を富木常忍公に伝えようと若宮の邸を訪ねましたが、たまたま富木常忍公は鎌倉に向かう為に二子ヶ浦に向かっていました。

日蓮聖人は急いで富木常忍公を追い、同じ船に乗ることができました。

二子ヶ浦は若宮からほど近くにある船着き場だったようです。幕府の事務官僚だった富木常忍公は、鎌倉との往復に日常的に船を使っていたのかもしれません。

当時、二子ヶ浦から金沢八景までどれくらいの時間を要したのかはわかりませんが、船上で法論を交わしたということです。

そりゃそうですよね、今まで信頼して支援していたお坊さんが、急に、急に法華経を布教しはじめたのですから。

結果、富木常忍公は日蓮聖人に帰伏し、今まで通り支援し続けることを約束したそうです。

厳格な印象の富木常忍公が帰依したことで、日蓮聖人の活動の羅針盤は生涯を通じて一切ブレることがありませんでした。

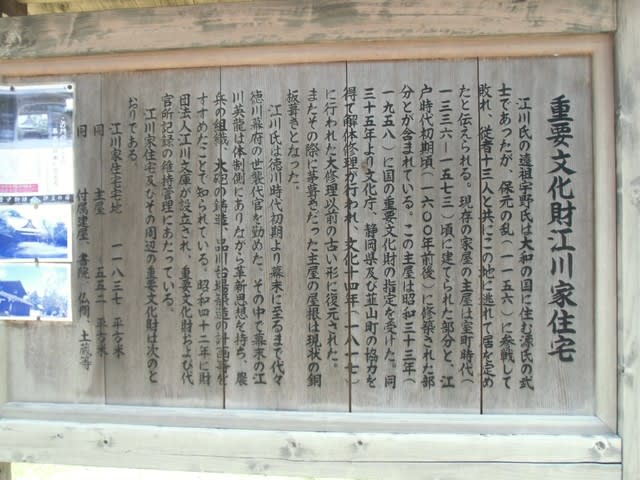

もともとこのお寺は富木家の祈願所(真言律宗)でありましたが、普識っています。

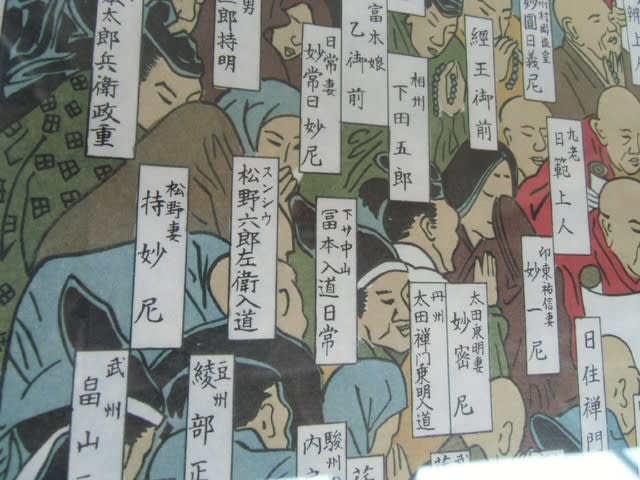

歴代お上人の御廟を参拝しました。

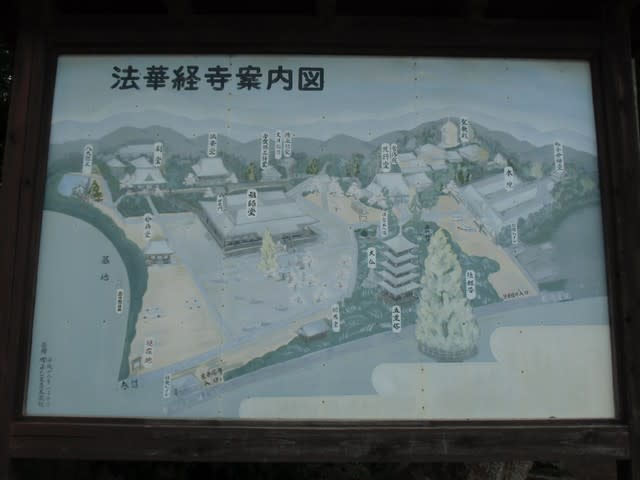

開基は中山法華経寺の第三世、日祐上人です。

富木家ゆかりの大切なお寺が荒廃しているのを、放っておけなかったのでしょう。

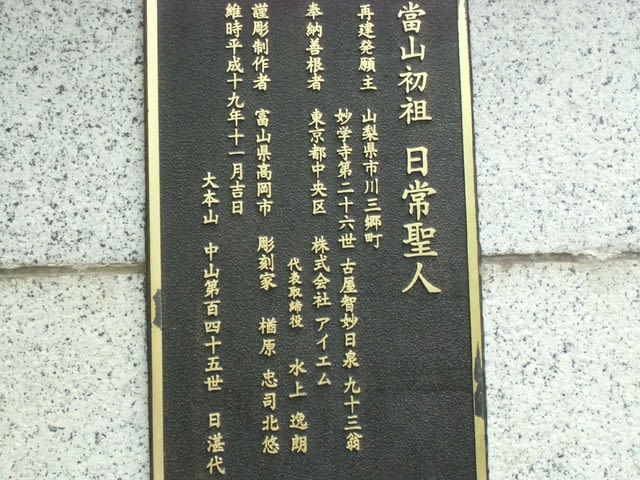

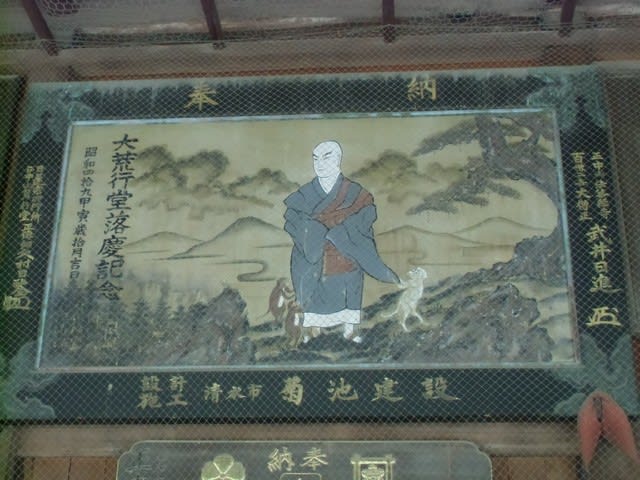

開山はこの界隈の領主を務めた、日荷上人です。

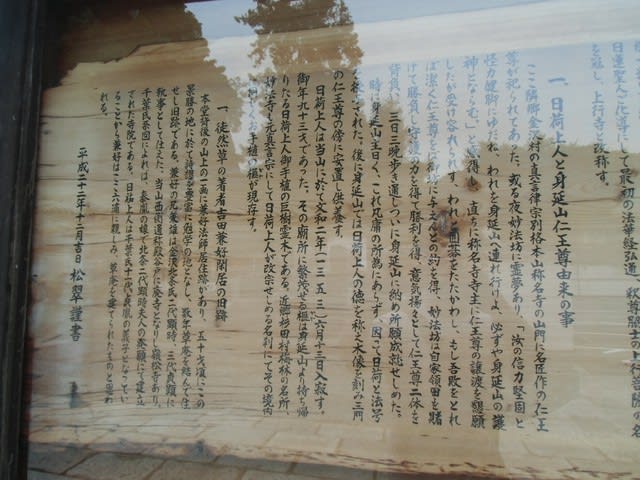

日荷上人は真言律宗であった他寺が所有していた2体の仁王像を背負って、な、何と身延山まで持参した怪力・健脚のお坊さんで有名です。

仁王像ってでかいですよね~!

それも2体!!

めちゃめちゃ異色のお坊さん、気になって仕方ありません。

日荷上人が見た夢に従った末の行動でしたが、勝手に仁王像を持ち出したわけではありません。

当時所有していた称名寺の住職と囲碁対決で2勝1敗で勝ち、持って行ったそうです。

身延山久遠寺のこの三門に安置されている仁王像がその仁王像なんでしょうか?

確かこの三門の仁王像は健脚の功徳があるとか書かれていたような記憶があります。

上行寺の記述には、三門の仁王像脇に日荷上人のご尊像が安置されていると書かれていました。

次回、身延山に参拝に行った時、調べてみようと思います!

境内にはひときわでかい榧(かや)の木が!!ご神木のようです。

この巨木は日荷上人が身延山から持ち帰った枝が根付いたものだそうです。

実は身延山に墓参と参拝に行く途中、相又峡のあたりで「榧の木」という地名を毎回見ているので、僕はとてもしっくりきましたね~!

何かとても身近な、なつかしい、やさしい木に会えたような気がして嬉しくなりました。

いや~、富木常忍公の信仰の行方を追いたくて訪問した金沢八景・・・

なかなか濃ゆいキャラのお上人を発見できました。