今回は久しぶりに日蓮聖人のご霊跡です!

(小松原法難のご霊跡・鏡忍寺総門)

小松原法難後の日蓮聖人の足取りについては、ご遺文に明記されたものがありませんが、先人達は各地のお寺の縁起とか、地域で伝承されている逸話なども調べ尽くし、大体の経路を推定しています。

特に幕末~明治維新の時代、宗祖研究の権威として知られた小川泰堂居士は、著書「日蓮大士真実伝」の中で、かなり詳細に記しています。

(実は最近、この復刻本↓を購入し、時間があれば読んでます!)

これによると、小松原法難の翌年、すなわち文永2(1265)年の春にはもう、日蓮聖人の消息が確認できるようです。

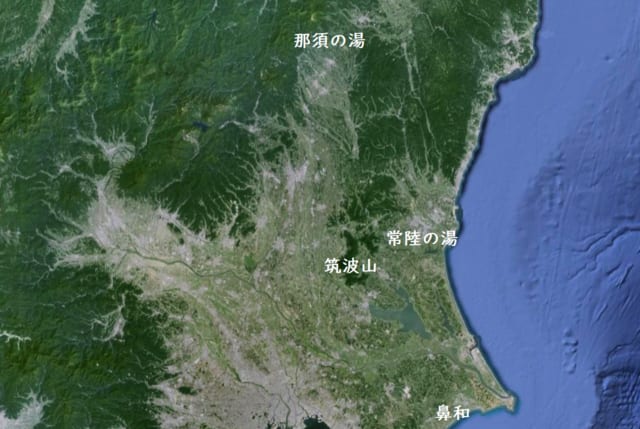

まずは下総国 海上郡 鼻和(うながみごおり はなわ:現在の旭市塙)で布教され、真言宗のお寺を改宗させています。

(水戸市加倉井にある常陸の湯霊跡)

このあと進路を北にとり、常陸国に入ったと記されています。

いわゆる「常陸の湯」は、この時に訪れたのかもしれませんね。

さらに日蓮聖人は、筑波山を回り込んで那須に至り、そこで湯治をされたということです。

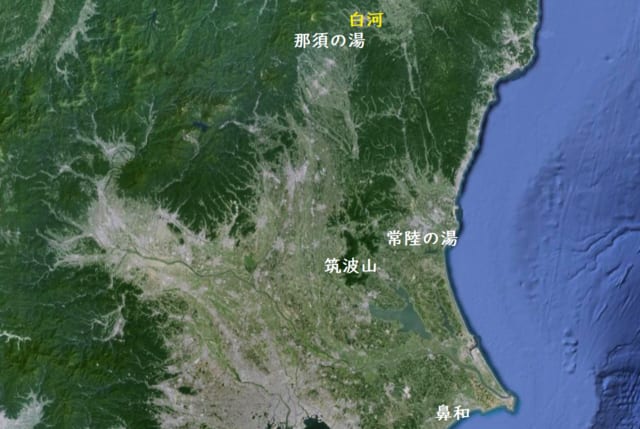

(google earthに加筆)

初めて目にする情報ばかり。

なんだか、居ても立ってもいられなくなりました。

よし、行ってみよう、那須!

というわけで、今回は6年ぶり(佐野妙顕寺以来)の栃木県!

那須のご霊跡を紹介したいと思います。

宇都宮でレンタカーを借り、走ること1時間余り、那須高原に至ります。

(那須高原を貫く県道16号線)

この道、古くは那須街道と呼ばれていました。

那須と水戸を結ぶ道として、江戸時代には人馬の行き来があったようです。

那須街道は、ほぼ那珂川に並行して走っています。

(水戸中心部を流れる那珂川:関東地方整備局HPより引用)

実は今回、初めて知ったのですが、水戸を流れる那珂川の源流は、那須岳にあるんですね!(那珂川の「那」は那須が由来)

那須と常陸、古くから人の往来があったことは間違いなさそうです。

お祖師様も、那珂川沿いを歩いて那須に行かれた…かもしれません。

目的のご霊跡に到着しました。

那須山喰初寺(※)です。

インパクトのある寺名ですね!

(※)読み方ですが、縁起には「くいそめじ」とありました。また「くいぞうじ」と書く文献もありました。

場所は「新那須」というバス停の目の前です。

この界隈にはいくつも温泉郷がありますが、新那須温泉はその名の通り、大正時代開湯の一番新しい温泉だとか。

お寺の入口はこんな感じ。

30年前に建立された大きな鐘楼が目印です。

僕のレンタカーと比べても、その立派さがわかりますよね。

辺りには、ほのかに硫黄の香り。

石塔には「日蓮聖人御入湯霊場」の文字が刻まれています。

さて、どんな縁起があるんだろう?わくわく!

こちらが本堂です。

窓が多いので、お堂の内部は結構明るいかも。

木の感じからするとこのお堂、そう古くはなさそうです。

事前に電話をしましたがつながらず、庫裡もご不在だったようです。

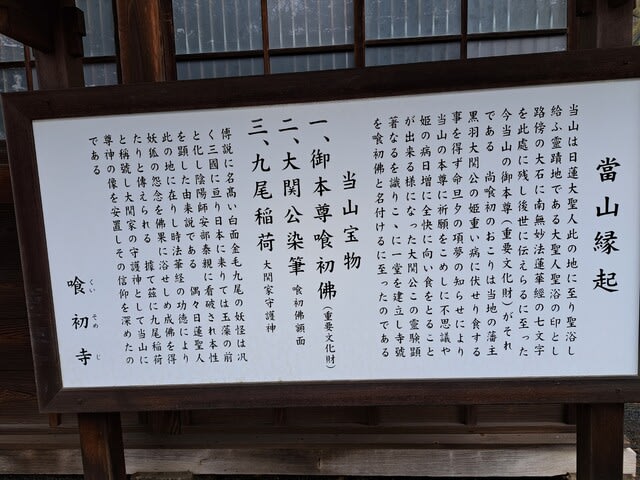

残念ですが、本堂前に掲げられている縁起↑をもとに、各種資料を漁りながら、喰初寺の歴史を探りたいと思います。

さきほどの「日蓮大士真実伝」によると日蓮聖人、那須湯治の目的は「近き頃、中風の御心地にてありければ…」とあります。

「中風」は漢方医学的には、風邪にあたった(中った)時に起こるような、しびれ、麻痺、めまいなどの症状のことで、脳血管疾患後にもよく見られるといいます。

小松原法難でお祖師様は頭部に3寸(9cm)もの刀傷を負いました。

また南条兵衛七郎殿御書によると「自身も切られ 打たれ…」とあるほどですから、衝撃だって相当あったでしょう。

(小松原山鏡忍寺の祖師堂扁額)

脳にひずみが生じれば「中風」的な症状も出ていたかもしれません。

傷の治療とともに、「中風」を軽くするため、那須に湯治に来られたのでしょう。

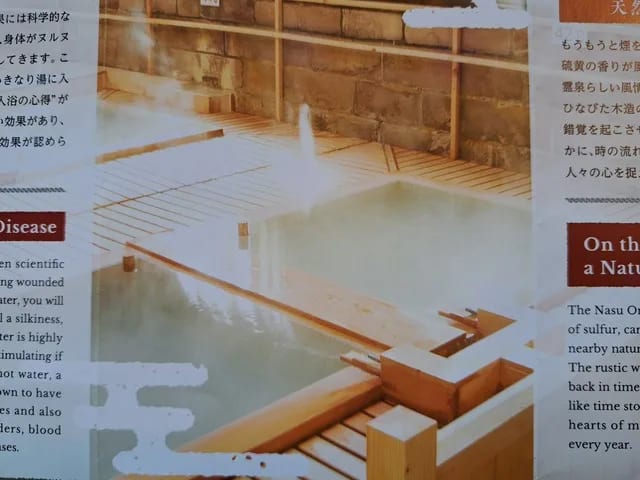

喰初寺から車で3分も上がれば、那須温泉の元湯に至ります。

那須温泉の歴史は古く、今から1400年ほど昔、飛鳥時代には開湯されていたといいます。

鹿を射損じた猟師が、逃げる鹿を追って山奥に入ると、鹿が傷ついた体を温泉で癒していた、そんなルーツがあるそうです。

効能多い温泉に感謝して創建された、温泉(ゆぜん)神社もあります。

時間があったので元湯「鹿の湯」に入ってきました。

真っ白で硫黄臭強め、そして熱めのお湯でしたが、芯から温まりました。

(鹿の湯 パンフレットより引用)

日蓮聖人もこのお湯に浸かったのかなぁ、なんて妄想してたら、のぼせる一歩手前!

ふぅ~、あぶないあぶない。

ところで那須には、九尾の狐伝説があります。

(資料によって細部が微妙に違うのですが、大まかには以下の通りです。)

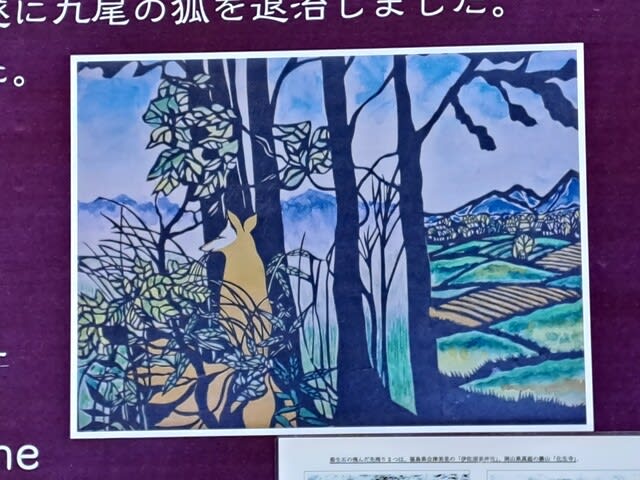

(那須町による殺生石由来の説明板より)

平安時代、日本を滅ぼそうと時の上皇に悪さをした九尾の狐がいました。

武士に追われた九尾の狐は那須まで逃げ、そこで巨大な石に化けて長い間、毒気をふりまき、人畜の命を奪い続けました。

結局、ある高僧が法力でこの石を打ち割り、九尾の狐はやっと姿を消したというお話です。

石は割れて飛び散り、その破片の一つが元湯エリアにある殺生石だといいます。

注連縄でお祀りされていますね。

実はこの時飛び散った別の石が、喰初寺のルーツだと伝えられています。

日蓮聖人は湯治からの帰途、草むらの中に巨大な岩石が横たわるのを見付け、ここに邪気が籠っているのを即座に見抜いたのでしょう、すぐに筆を執って七字のお題目を墨書きしました。

その上で、法力を込めて数珠を打ちつけると、巨石は二つに割れ、隠れていた九尾の狐は昇天したといいます。

境内には九尾稲荷社があります。

済度された九尾の狐を、稲荷神として法華経でお祀りしているのでしょう。

よく清められていました。

日蓮聖人がご入滅された後、弟子の日朗上人がここを訪れ、石に染筆されたお題目をそのまま刻み、後世に遺しました(爪で刻んだという伝承もあるそうです)。

(立てかけてある僕の折り畳み傘、長さ60cm弱)

喰初寺本堂の横に、恐らくそれと思われる巨石があります。

その逸話から「数珠割石」と呼ばれ、信仰を集めてきました。

手前に祠が設けられていますね。

巨石をくまなく観察しましたが、お題目の跡を見つけられませんでした。

いろいろ調べると、この石は屋外に野ざらしですから、野火に遭ったり、お守りとして石を削ってゆく人も後を絶たなかったといいます(←絶対ダメ!)。

そのため、後年にお題目の部分を碑石として切り離し、整形して本堂に格護したのだと思います。

本堂には「経題石」がご本尊としてお祀りされているそうです。

ところで寺名「喰初寺」の由来、気になりますよね!

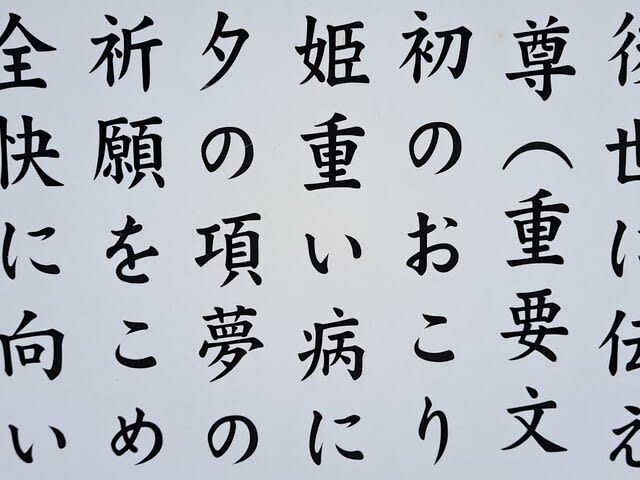

さきほどの縁起によると、江戸後期、那須を治める黒羽藩主の娘が大病をし、ものを食べることができなくなってしまったといいます。

(喰初寺の縁起より)

両親は手を尽くしますが全く効果なく、途方に暮れていたところ、夢に日蓮聖人が現れ、方策を示されました。

早速示された通り、経題石に祈願を込め、そこに生えた苔を水に浸して飲ませると、娘はみるみる回復し、ものが食べられるようになったそうです。(諸説あり)

(喰初寺本堂の扁額「初喰佛」)

感激した藩主は経題石を「喰初佛」と名付けてお堂を建立、その逸話が広まって信仰を集めました。

転じて、この地域では子供が生まれると、母子で経題石に参拝し、石の前でお食い初め式をして、健やかな成長を祈るのだといいます。

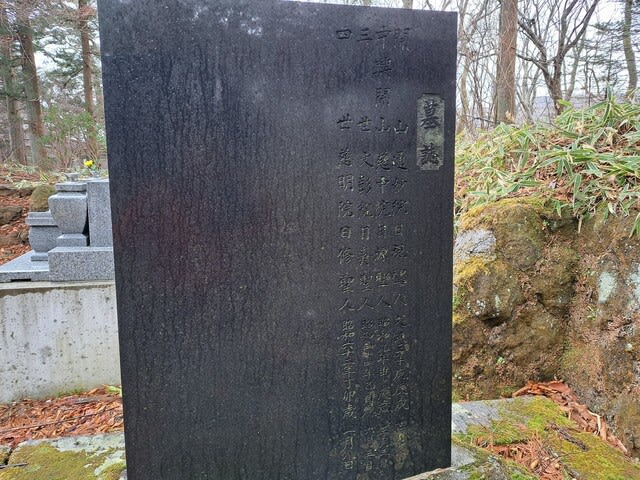

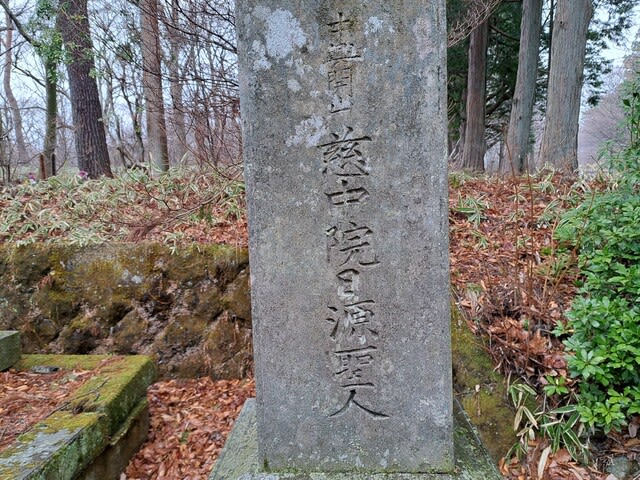

数珠割石の裏手に、喰初寺歴代の御廟があります。

宗祖の由緒が残るご霊跡を、見事に復興・護持してくださった先師達に、感謝の誠を捧げました。

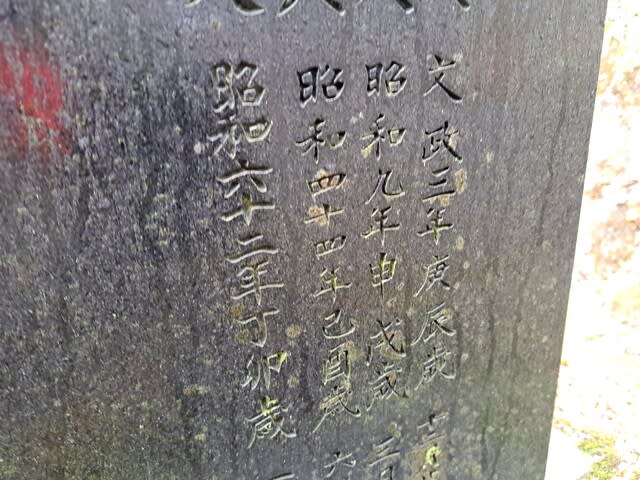

墓誌には、開山として通妙院日現上人が刻まれています。

文政期に遷化されていますから、さきほどの黒羽藩主と時代が一致します。

恐らく最初にお堂が建立された際、招かれたお上人なのでしょう。

ちょっと気になるのは、その次に刻まれているお上人は、一気に昭和の時代となることです。

実は当初、ここは正式なお寺ではなく、修験者や民間の霊能者のような人が堂守を継承するお堂「喰初庵」だったそうです。

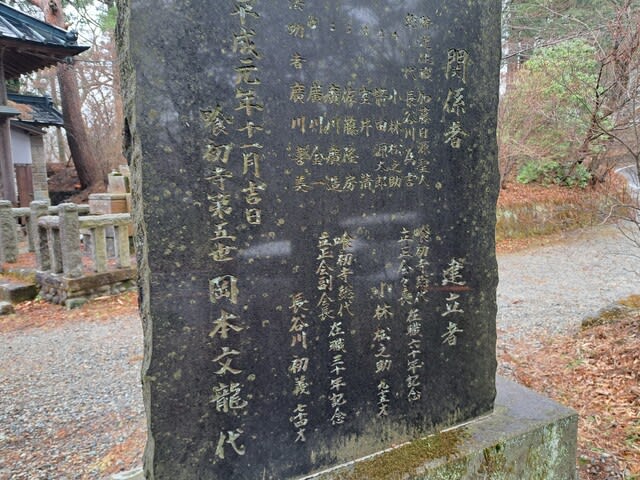

昭和初期、喰初庵を正式な寺院にしようという機運が高まり、招かれたのが慈中院日源上人です。墓誌では中興開山とされています。

東京の二本榎・承教寺や池上近くの林昌寺で修業されたお上人だといいます(第2世、第3世も)。

承教寺も林昌寺も、池上本門寺とご縁が深いですよね。

恐らく経題石を刻んだ日朗上人の法縁から選ばれたのだと思います。

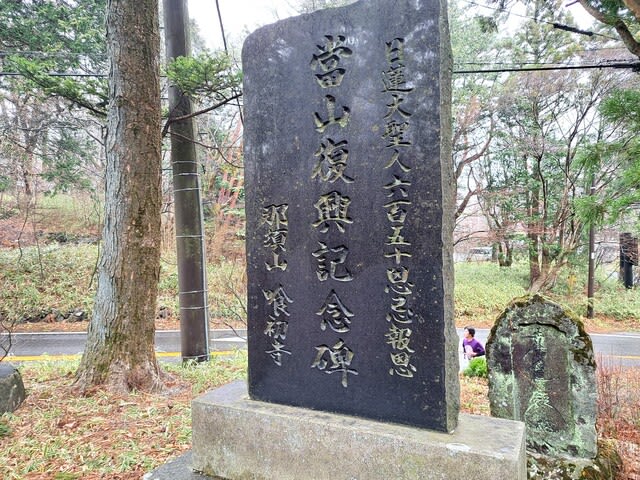

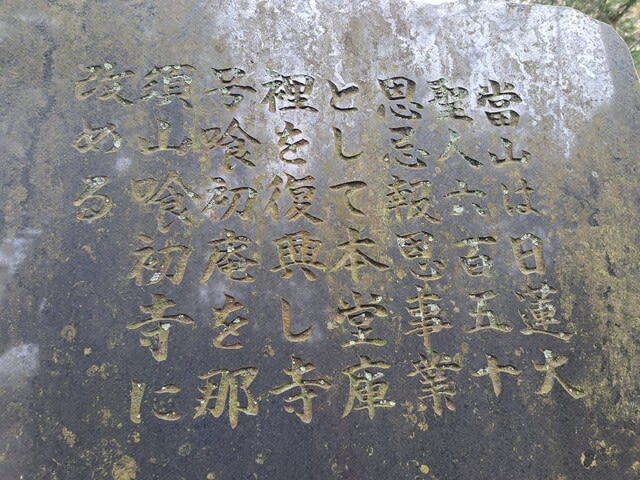

境内に復興記念碑があります。

裏面には、宗祖650遠忌の砌、諸堂の復興とともに、正式なお寺「那須山喰初寺」と改めたことが刻まれていました。

650遠忌ですから昭和6(1931)年、ちょうど満州事変の年です。

さらにその前年秋には、近くで山津波(大規模な土石流)が発生、多くの人が犠牲となっています。

境内には、当時の犠牲者を追悼するため、地蔵菩薩像が鎮座しています。

由緒あるご霊跡なのに、お寺でなかったために荒廃したり、相続により開発されてしまったような場所を、僕は各地で見てきました。

天災、政情不安、恐慌…と大変な時代に、それでも後世のことを考えて、正式なお寺にするよう尽くした喰初寺の先師達に、ただただ感謝です。

この復興記念碑は平成元(1989)年、現在のご住職(第5世)が歴代の偉業を顕彰するために建立されたようです。

碑に刻まれているからこそ、僕は今、先人のご苦労に思いを馳せることができる。

正しく伝えるっていうのは、一番の布教だと思います。

(那須温泉の元湯付近)

それにしても日蓮聖人、「中風」を我慢しながら、よく下総から那須まで歩いて来られたと思います。

それだけ那須温泉の効能が、当時から知れ渡っていたのでしょう。

そしてもう一つ、これはあくまで空想、オカルトですが…

レンタカーのナビを見ていて気付いたことがあります。

(google earthに加筆)

那須の先は白河。

実は結構近くて、箱根駅伝一区間分もありません。

(東北道の那須~白河は17.2km)

明治時代に書かれた「高祖日蓮記」という宗祖御一代記には、小松原法難で犠牲になった鏡忍房日暁上人について、こんな事が書かれています。

(小松原上人塚の日暁上人供養碑)

「鏡忍房は元奥州白河の住人、白河八郎と云って武門に育ちたるもの」

で、故あって浪人となり、諸国を流浪するうちに、日蓮聖人の弟子となったそうです。彼は

「三十人力もあらうといふ剛勇の人」

だからお祖師様が大勢に襲われた時、傍らに生えていた松を引っこ抜き、振り回して応戦できたのだと。

そして絶命する寸前まで日蓮聖人を護りぬき、最期は

「無念、無念と叫びながら落命」

したと書かれていました。

義理堅い日蓮聖人のこと。

法難の翌春、進路をわざわざ北にとったのは、もしかしたら、鏡忍房日暁上人の故郷・白河を訪れる目的もあったんじゃないかな、なんて思いを巡らせながら、霧雨に包まれる那須のご霊跡をあとにしました。

(参考文献)

・長沢利明「食い初めの寺」(西郊民俗)

・「那須喰初佛」(那須町誌)

・大坪朴堂「高祖日蓮記」(三芳屋書店)

・小川泰堂「日蓮大士真実伝」(ニチレン出版)