越前地方には、日像上人が開山されたお寺や、伝承の残る場所(題目岩など)が沢山存在します。

(武生駅前のホテルからの眺め)

これらを地図上にプロットしてゆけば、日像上人の足跡が正確にわかるのではないか、と思えるほどです。

(越前市内・北国街道沿いにある長榮山本行寺)

それだけ日像上人が、こまめに説法をし、他宗と法論を闘わせ、土地の人の不安や疑問に道を示してきたのだと、感服します。

今回は越前地方における、おそらく核となるお寺・妙泰寺を紹介します。

武生から北国街道を南下してゆきます。

(南越前町清水辺り)

途中には北陸新幹線の高架も見られます。

計画では来年春、敦賀まで開通するみたいですね。

田園地帯の真ん中に、妙泰寺の案内碑。

「日像菩薩發軫霊跡」

發(発)軫とは、「最初」とか「スタート」みたいな意味だと思います。

法界の題目塔から、JR北陸線の踏切を越えて歩いて行きます。

総門までは結構な距離!

昔はめっちゃ広い境内だったんだろうな。

総門に到着!

前日、南関東には線状降水帯が発生するくらいの荒天でしたが、そのせいか北陸では今日、フェーン現象で激暑っ!日差しが痛い!!

参道の左右には、かつての塔頭跡がいくつも確認できます。

数えたら8ヶ寺分、ありました。

殆どは明治時代に本寺に合併され、今は唯一、本光院が現存します。

クラシックな庫裡で妙泰寺の奥様にご挨拶をしてから、諸堂を参拝しました。

うわぁ、立派な仁王門!

説明によると、この門は宝永年中の建築で、知恩院の三門をイメージして造られたようです。

こちらは本堂です。

静まり返った堂内で、ゆっくり読経させていただきました。

傾斜のある大きい屋根のお堂、周辺の雰囲気も含め、個人的には鎌倉比企ヶ谷の妙本寺祖師堂↓によく似てるな~と思いました。

(鎌倉比企ヶ谷の長興山妙本寺・祖師堂)

日像上人が上洛前、極寒の中、百日の行をされた時、拠点にされていたのが妙本寺。

まぁ、お堂のフォルムが似ているのは偶然でしょうが(笑)。

日蓮聖人と日像上人(恐らくご幼像)のご尊像が並んでる!

宗祖と孫弟子のコントラストは、他のお寺では見られないレアな配置です。

永仁2(1294)年、越前地方を巡化していた日像上人は、ここ大道(だいどう)に至りました。

(日像上人銅像)

小泉久左エ門という村人のお宅前で3日間、辻説法を行い、さらに村のお寺(当時は真言宗)の住職と問答し教化、一山一村をあげて改宗されたそうです。

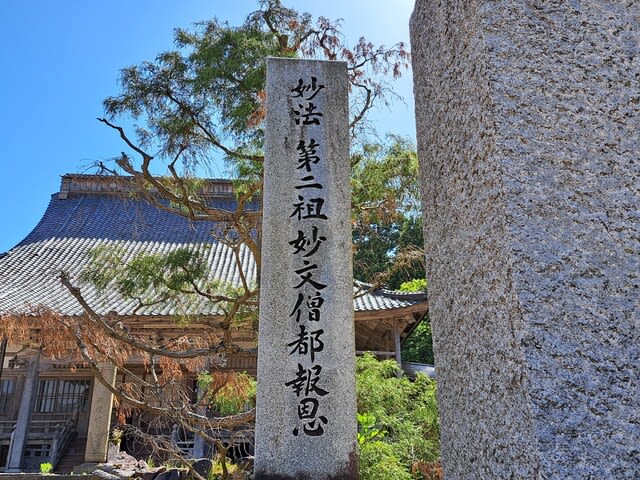

開山は日像上人、そして二祖は妙文僧都と刻まれています。

調べてみると、妙文僧都の兄は元・石動山天平寺の座主・満(萬)蔵法印です。

恐らく兄弟で日像上人に帰依し、兄は日乗上人となり能登滝谷で妙成寺を開創(自らは二祖)、弟の妙文僧都は日像上人に随行して越前に至り、大道で妙泰寺を開創したと思われます。

実は日像上人、この地を訪れた時、「身延山の景色によく似ている」と直感されたといいます。

妙泰寺の正面には、こんもりとした日野山。

古くから山岳信仰の霊地だったそうです。

身延山のこんもり具合いと比べると・・・

(身延町下山・長栄山本國寺から見た身延山)

お・・・なんか似てる!!

(武生の万代橋より上流を望む)

近くを流れる日野川も、なんとなく富士川っぽいし!

日像上人は7才、まだ万寿丸だった時に、日朗上人に連れられ、初めて身延山を訪れています。日朗上人は早くから万寿丸の非凡さを見抜いており、これは自分の手元に置くよりも、身延の日蓮聖人に育てていただく方が良いと思ったのです。

(身延山 御草庵跡)

利発そうな童子の訪問を、日蓮聖人はたいそう喜ばれ、その時に「経一丸」の名を授けられたと、聞いたことがあります。

孫弟子にあたる経一丸を、お祖師様は本当の孫のように思われたのかもしれません。

それ以降、経一丸は日蓮聖人のもとで日夜、研鑽を重ねたそうです。

(身延山西谷の清水坊)

身延山には日像上人開創の坊があるくらいですから、お祖師様がお山を下り、ご入滅された後も、身延山を再訪していたかもしれませんね。

はるか遠くの越前大道で見つけた、昔懐かしい風景。

(大道付近から日野山を望む)

上洛を目前に控え、重圧で押しつぶされそうな心を、この山河がどんなに癒してくれたことでしょう。

日像上人がここにお寺を開いたわけが、なんとなく理解できました。

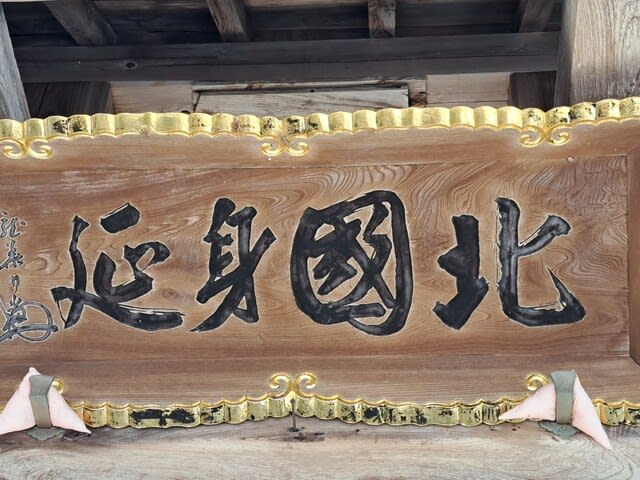

総門の扁額「北国身延」は、日像上人の実感なのでしょうね。

妙泰寺北側のお山には、七面大明神がお祀りされています。

僕の錯覚でしょうか、越後~北陸には七面山を模した「うつし霊場」がとても多い気がします。

お堂をつなぐ渡り廊下には、日像上人にご縁の深い三十番神。

こういうお祀りのしかたもあるんですね!

妙泰寺の歴代御廟を参拝。

気の遠くなるような年月、法灯を継承してくださった先師たちに感謝し、合掌しました。

こちらの一画に、僕が尊敬する綱脇龍妙上人の供養塔があります。

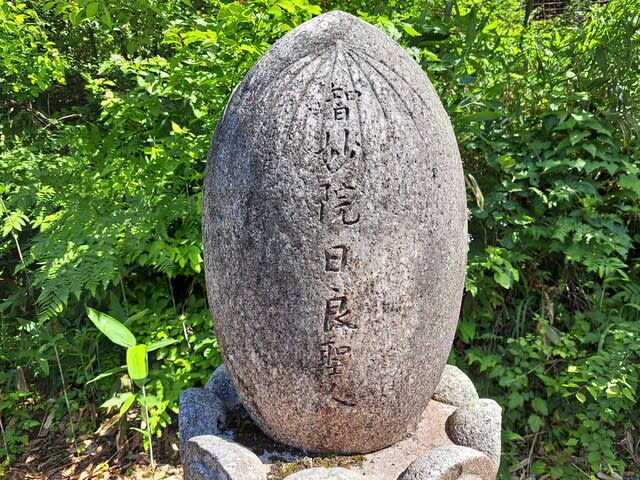

綱脇上人は菩提寺であった福岡法性寺、貫名日良上人のもとで出家されました。貫名上人は温厚で品のあるお坊さんで、弟子になりたいという人が多かったそうです。

(貫名日良上人の供養塔)

のちに貫名上人が妙泰寺に栄転、綱脇上人も随従され、足掛け10年以上をこのお寺で過ごされました。

ある夕暮れ、お檀家さん宅に回向(毎日の日課)に行った時のこと、家の人は田んぼに行って留守でしたが、普段から家人が不在でも、仏壇で棚経をあげてくれれば良い的な、そんな感じだったそうです。

(妙泰寺付近の集落)

檀家回向では法華経を一品ずつ(訓読)読んでいたそうですが、綱脇上人はその日、順繰りでたまたま、常不軽菩薩品を読み始めました。

一心に読み進んでゆくうち、不軽菩薩がどんな人にも、分け隔てなく合掌礼拝する姿勢を知り、この不軽品こそが本当の宗教ではないか?不軽品の実践こそお祖師様が伝えたかったことではないか!と気付き、衝撃を受けたといいます。

以来、綱脇上人は不軽品を生涯の指針とされました。

(身延深敬園跡:現在は障害者支援施設となっている)

のちに武生の篤志家・青山市之助氏から学費支援してもらい、東京に遊学、夏休みに参拝した身延山三門近くの河原で、行き場を失った数十人のハンセン病患者さんが生活する姿を目の当たりにしたのが、身延深敬園開創のきっかけでした。

以前読んだ綱脇上人の伝記に、こんな話がありました。

上人が妙泰寺にいた頃、ハンセン病を患った人が身近にいたそうです。

ところがその方の姿が急に見られなくなり、のちにお医者さんから、その方は富士裾野の、外国人が運営する療養所(※)に行ったのだと聞かされました。

弱者救済をしている人が実際にいるのだと、その時、深い感銘を受けたといいます。

(※)日本最初のハンセン病療養所・神山復生病院と思われます。のちに綱脇上人は神山復生病院を見学、多くのノウハウを得ることができたそうです。

そう考えると、ここ妙泰寺、そして越前という地が、綱脇龍妙という聖(ひじり)の、核の部分を育んだ・・・これは間違いないことだと思います。

ちなみに前述の青山市之助氏ですが、身延山大学の前身・祖山学院にも多大な寄付をされている、近世宗門の大檀越です。

青山氏の寄付で造られた木造校舎で、多くのお坊さん候補生が、戦後まで学んでいたのです。

(祖山学院の木造校舎 身延山久遠寺刊:身延山古寫眞帖より引用)

見返りを求めず、未来を担う若者に喜捨する姿勢。

越前法華の奥深さを感じます。

(日像上人と大覚大僧正邂逅の霊跡・妙喜山法華寺)

綱脇上人の供養塔がこちらにあるというお話、実は、昨年参拝した京都北野の法華寺で、ひょんなことから教えていただきました。

チャンスがあれば妙泰寺をお参りしたいな、と考えていました。

綱脇上人(深敬院龍妙日琢上人)の両側に刻まれているお上人方は、ここ妙泰寺で貫名日良上人に師事した兄弟弟子で、いずれも北野法華寺の歴代(36、38世)を務められています(※)。

この3人はとても仲が良く、常にお互いを労り合って、苦しい時代を生き抜いたといいます。

(※)法華寺の先々代は、36世智照院日道上人のもとで修業研鑽されたそうです。

そんなわけで、3人にご縁が深い北野法華寺では毎年、妙泰寺を参詣し、供養塔を清めているということです。

こういったエピソード一つでも、教えていただくことで、僕はとても感銘を受けましたし、それそのものが「布教」なのだと思います。

先人のお話を、聞ける時に聞いておくこと。

そしてそれを、誰かに伝えること。

実は、とても大切なことなのだと、最近つとに思います。

僕が妙泰寺を参拝したのは6月3日でしたが、その日は偶然にも、年に一度の妙見様の大祭でした。

切竹矢筈十字の幕が張られた祖師堂の中で、お檀家さん、信者さん方が一心に手を合わせ、お題目を唱えていました。

(妙喜山法華寺の妙見堂)

思えば北野法華寺も、境内の中心に妙見様がお祀りされているお寺でした。

(妙泰寺祖師堂)

偶然とはいえ、何か呼ばれて来たような、ちょっとこそばゆいような、晴れがましいような(笑)、妙泰寺の参拝でした!