五十路も半ばになり、日帰りでの身延登詣が徐々に辛くなってきました。

なので、ここ最近は山内の坊に宿泊するようにしています。

義父の命日が近づいた晩秋のある日、聖園墓地への墓参も兼ねて、身延山を訪問することになりました。

ちなみに前回登詣は3月、宿泊は東谷の端場坊でした。

じゃあ今回は、西谷の坊に泊まってみようか!ということで、麓坊さんにお世話になることにしました。

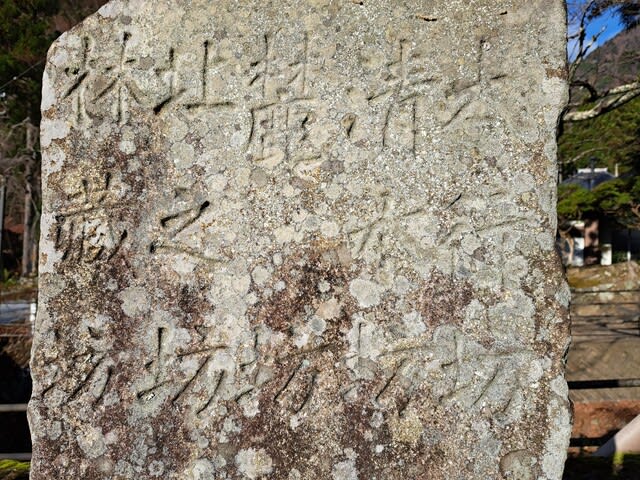

御廟入口近くに、古い石碑が並んでいます。

この一つに「本行坊 清水坊 麓坊 北之坊 林蔵坊 道」と刻まれているのを見つけました。身延山にはこういう道標、多いですよね!

僕の曽祖父くらいの時代は、こういう道標を頼りに、参詣の旅をしていたのでしょうか。

御廟北側、西谷檀林跡や信行道場から続く道

岸之坊と林蔵坊の間に、麓坊の参道があります。

100m位上ると、麓坊に至ります。

ちなみに車で三門から行く場合、清水坊の手前を左折して下さい。

麓坊の山門です。薬医門ですね。

苔むした石積みが、重ねてきた時間を物語ります。

ところで各坊の入り口にある、坊名を刻んだ石って、どうして赤文字なんだろう?

例えば墓石の建立者が存命中の場合、名前が赤文字になるけど、それと同じ意味なのかな?そもそも青や黄じゃなくて赤の理由は何だろう?・・・いつか調べてみますね!

境内にはカエデの木が多く、本当に華やか!

「錦秋」という季語が似合います。

また、枝垂桜の大木もあり、春は春で楽しめそうな境内です。

本堂です。

ゆるいカーブを描く入母屋の破風、落ち着きがあっていいですね~!

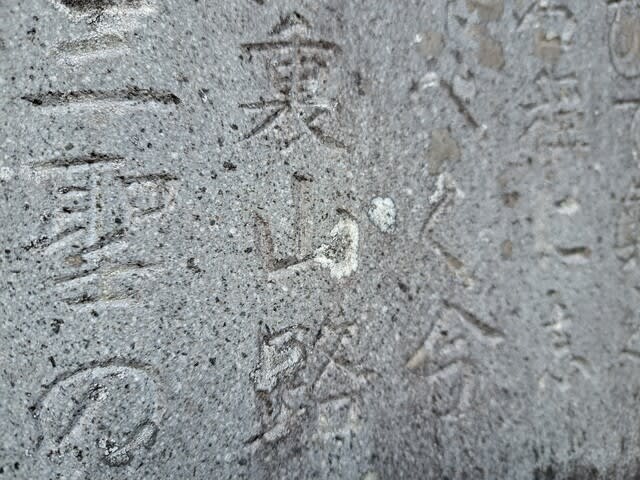

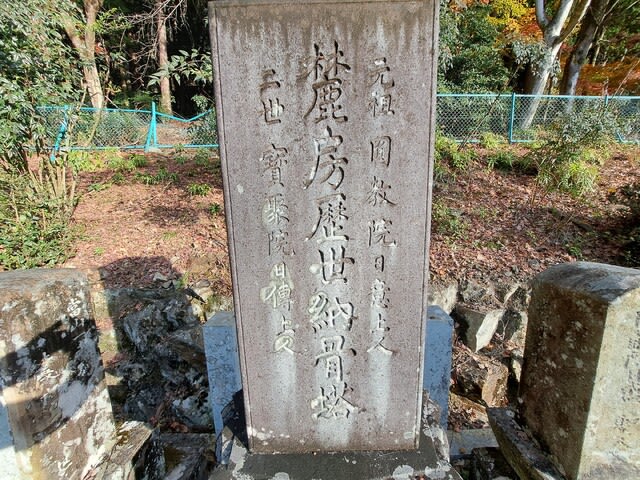

本堂手前に、麓坊縁起を刻んだ石碑がありました。

大正4年、麓坊40世の日德上人という方が書かれたようです。

こちらの碑文、そしてご住職のお話などをもとに、麓坊の歴史を辿ってみたいと思います。

日蓮聖人は九ヶ年にわたる身延山での生活の間、道なき道をかき分け、険しい身延山の頂(現在の奥之院思親閣)まで、何度も登られました。

(奥之院思親閣・南側展望台からの眺望)

遠く房州の方角を望みながら、ご両親や師匠・道善坊上人の追善、仏法流布を祈られたのです。

今でこそロープウェイに7分乗っていれば、山頂に着いてしまいます。

以前、上ノ山を通って思親閣まで歩いて行った時は、丈六堂や大光坊への参拝もしながらでしたが、3時間かかりました。

ただ、この上ノ山ルートも江戸時代に整備されたのであって、日蓮聖人ご在世の道ではないでしょう。

じゃあ当時はどんなルートだったのでしょうか?

麓坊のご住職に尋ねてみると、ご遺文など記録に残ったものはないので、あくまで想像ですが・・・と前置きのあと、「樋沢川の川筋に沿って登られた、と考えるのが自然だと思います。」とお話しされました。

(身延山駐車場からロープウェイ方面を望む)

確かに!岩とかで多少険しくても、林や藪が少ない川沿いを辿られたという推論に、僕も同意します。

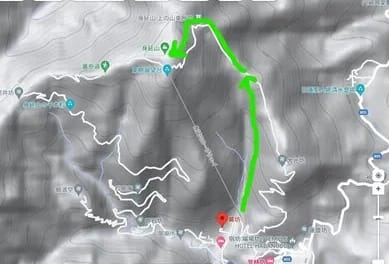

これは身延山ロープウェイのゴンドラ内から写した画像です。

ロープウェイのルートとは別に、右側、樋沢川の谷筋が奥まで続いているのがわかると思います。

(グーグルマップ・地形レイヤーに加筆)

日蓮聖人はこの谷筋に沿って標高を上げていかれたと想像できます。

(日朗菩薩鏡井戸)

現在の登山ルートで40丁目辺りに、当時からのご霊跡である日朗上人御手作井戸があります。

(グーグルマップ・地形レイヤーに加筆)

恐らくその手前くらいで尾根に至り、山頂まで歩かれたような・・・気がします!

麓坊がある場所は、当時、日蓮聖人が通られていた山頂への道、そのいわば登山口。

だから「麓坊」なのだそうです。

(御廟所霊山橋から身延川を望む)

さらにご住職によると、近年まで暴れ川だった身延川のことを考えると、日蓮聖人は御草庵を出てすぐ、川の影響が少ない山沿いを回り込んで、登山口に来られたのでしょうね、ともお話しされていました。

今、その道も登山口も、形こそありませんが、お祖師様が懸命に刻まれた一歩一歩を、この場所に感じることができます。まさにご霊跡です。

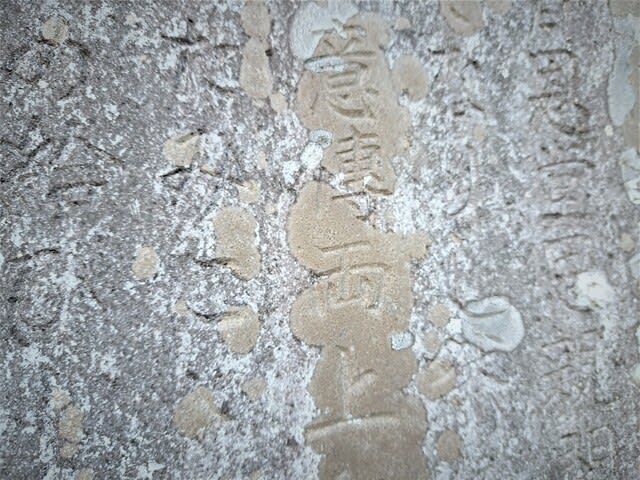

先ほどの縁起によると、こうした事蹟が時とともに埋もれ果ててしまうことを憂いた「意伝両上」が、ここに庵を結ばれたのが、麓坊のルーツだそうです。

身延山史には、永正16(1519)年、身延山12世の円教院日意上人が自坊に閑居し、同年76才で遷化された、とありますので、恐らくこれが麓房の開創年と思われます。

また身延山13世の宝聚院日伝上人も、後を善学院日鏡上人に任せて麓坊に閑居し、天文12(1548)年に67才で遷化されたそうです。

歴代お上人の御廟に参拝。

500年以上に渡って法灯を継いでくださった先師達に感謝し、合掌しました。

日意上人が麓坊の元祖、開山で、日伝上人は二祖、開基なのだそうです。

日伝上人の院号から、麓坊の正式名称は「身延山宝聚院麓坊」となります。

お二人の師匠、身延山11世の行学院日朝上人が手掛けた仕事は、膨大なものでした。

すなわち身延山伽藍群の現在地への移転、宗祖ご遺文・ご霊宝の整備保管、祖山としての決まり事(清規)の確立、法華経の注釈書(補施集)作成などなど・・・現在宗門の基礎となる巨大プロジェクトばかりです。

加えて、当時は各本山との力関係が微妙な時期で、そこに相当な労力を割かざるを得なかったようです。

これらは日朝上人40年の在職期間では決して成し遂げられるものではなく、遺された仕事を日意上人、日伝上人が懸命に継いでくれたからこそ、我々が今、その恩恵にあずかっている、ということを忘れてはなりません。

麓坊歴代御廟の裏手あたりから見える景色

わ~、久遠寺本堂があんなに近くに見える!!

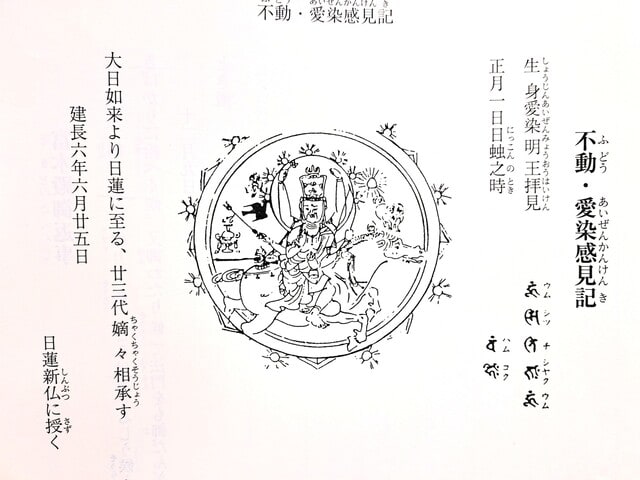

麓坊の境内には、愛染明王をお祀りしたお堂もあります。

こちらの愛染明王は、昭和の初めに、女性信者の強い希望があり、勧請されたものだそうです。

(池上本門寺刊 朝夕諷誦 日蓮聖人御遺文 附巻より引用)

愛染明王というと密教のお寺でよくお祀りされている印象がありますが、日蓮聖人も若い頃に愛染明王を感得され、お姿を描かれています。

また、お曼荼羅にもありますよね!

そうそう、麓坊の西側に、古いお堂がひっそりとあるのを見つけました。

ご住職に伺うと、これは戦前まで御廟堂として使われていた建物で、その後、移築されて身延山の荒行堂にもなっていたそうです。

大役を果たして、現在は閑居している、って感じでしょうね。お疲れ様です!

それでは宿坊としての麓坊を紹介したいと思います。

坊の玄関です。

床板がよく拭き込まれて輝いています。

僕の祖父宅の玄関に雰囲気がよく似ていて一瞬、タイムスリップしたような錯覚を覚えました。

この奥にある帳場で受付をします。

宿帳に必要事項を記入します。ここで記入した氏名が夕勤の回向にも反映されますので、参籠者全員の氏名を記すことをお勧めします。

坊内は、古き良き宿坊の香りを遺しています。

団参が盛んだった昭和の時代、沢山の信徒さんでごった返していたのでしょうね!

将棋盤なんかもあって、レトロ感満載!!

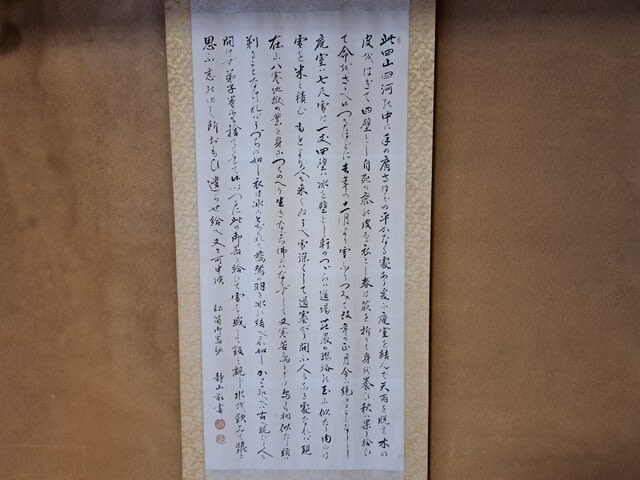

妻と二人での参籠でしたが、床の間のある広いお部屋を案内してくださいました。

お祖師様のご遺文「筒御器抄」をしたためたお軸が掛かっていました。

身延山の冬の厳しさ、ひもじさを、よく著されたお手紙だと思います。

現地で読むと、さらにリアルです。

トイレや洗面所は、とてもキレイに保たれています。

これだけで宿泊の快適さは、格段に違います。

夕勤は本堂で、5時から始まります。

みんなで方便品、寿量品などのお経をあげるのですが、特徴的なのは観世音菩薩普門品も読むところでしょう。

本堂には鬼子母神像や七面大明神像などとともに、日伝上人が感得されたという観音様のお像も、お祀りされています。

たくさんの守護神に見守られながら、気持ちの良い夕勤が終わり、お札をいただきました。

お札には如意輪観世音菩薩の文字が書かれていましたので、麓坊は観音様のお寺、と考えて間違いないと思います。

夕食は心づくしの精進料理。

品数もさることながら、一品一品が美味い!麓坊の奥様に感謝です。

ホント、ごはんが進みました。参籠なのに、こんなに満腹でいいのか、俺?

お風呂で温まり、静寂の中、熟睡・・・。

翌朝は5時過ぎに起き、久遠寺本堂の朝勤へ。

ほんの5分で着くから、やめられません、宿坊参籠。

身延の谷にも陽が差してきたぞ!

西谷は宿坊がひしめきあってるな~。

朝陽に照らされ、輝く鷹取山。

麓坊に戻ると、すぐに朝食が待ってます。

最高!

朝食をありがたくいただき、部屋に戻ろうとした時、お題目の大合唱が聞こえました。

行ってみると、若いお上人方が麓坊本堂前で読経をされていました。

歳末助け合いの活動で、山内を行脚されているということでした。

ご苦労様です!

ところで僕達が参籠した12月11日は偶然にも、開基日伝上人の御正当命日。遠忌法要が修されるということを前夜に伺い、ビックリ!

ご住職にお誘いいただいたので、法要にも参加させていただきました。

法要にはお檀家さん数名と、信者さんなんと・・・50名以上!!

本堂が隙間なく埋め尽くされました。

驚くべきは、その信者さんの平均年齢が若いということ。

日本の年齢構成よりも確実に若い人々が集まり、お題目をあげる光景は、恐らく初めての経験でした。

年齢問わず人を惹きつける何かが、麓坊にはあるのでしょう。

その魅力の一つが、麓坊47世のご住職だと思います。

パッと見、コワモテかな?と思いきや、本当に気さくで優しい方。そう、「どうする家康」で大久保忠世を演じている、あの役者さんにそっくりです!

七面山別当を歴任されたというご住職は、知識も人生経験も豊富。困った疑問をぶつけても、必ず答えてくださいました。

お経を読む時のポイントなどアドバイスもいただき、ご住職のおかげで印象深い参籠になりました。

僕の出身地・小田原と、日伝上人の深~いご縁も、教えていただきました。

近いうちにこのブログで、そのお話もさせていただこうと考えています。乞うご期待!