今年6月、初めて身延山の開闢会を見ることが出来ました。

日蓮聖人が鎌倉を出立して身延に入山し、久遠寺を創建した記念すべき日をお祝いするお祭りです。

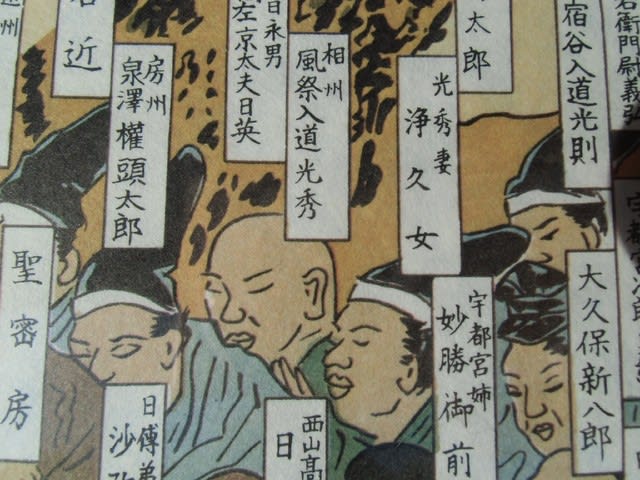

日蓮聖人の教えが広まるにつれ、お弟子、信者への弾圧が厳しくなり、特に佐渡法難の際には信者の退転が相次いだようですが、そんな中でも波木井(南部)實長公の信仰は揺るがず、日蓮聖人を支援し続けたといいます。

佐渡ご赦免になり、幕府への3回目の諫暁を行ったけれど物別れに終わってしまった日蓮聖人を、實長公は自領である身延山に迎えました。

實長公をお祀りしている久遠寺の開基堂は、御真骨堂に対面するように建っています。

南部氏は代々甲州波木井郷に所領を持っていたようですが、實長公の父・光行公は鎌倉幕府と奥州藤原氏が争った奥州合戦の功績で、陸奥国に領地をもらったようです。(↑画像は身延町にある南部氏館跡)

光行公は波木井郷に三男である實長公を残し、他の子供達とともに陸奥国へ行ってしまったといいます。今の家族の常識からしたら、信じられませんよね!

これ以降、南部氏の本拠地は陸奥国(正確には糠部五郡)に移ったわけです。

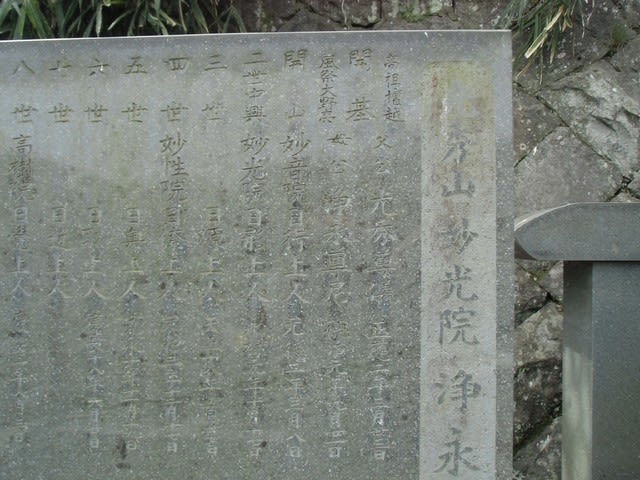

(↑画像は身延町にある實長公の墓所)

光行公の子供達は、行朝が一戸、実光が三戸、朝清が七戸、宗清が四戸、行連が九戸をそれぞれ所領として与えられました。

年齢的には行朝が長男なんですが、正室の子ではないようで、次男の実光(三戸)が宗家となったようです。

一方、調べててわかったんですが、実は三男の實長公は波木井郷に居を残しながら、同時に八戸を所領としたそうなのです。大変!

そんな實長公が始祖となった八戸の本拠地が「根城(ねじょう)」です。

根城は1334年に、實長公の孫・長継の娘婿であった師行が築いたと言われています。

昭和16年に、根城は中世の貴重な城郭として国史跡の指定を受け、徐々に復元・整備されてきました。

ところは変わっても、南部氏の家紋は向かい鶴です。

城内には枝垂れ桜が目立ちます。

これ、久遠寺の枝垂れ桜に倣って植えられているようなのです!

八戸は始祖が實長公ということもあり、城の随所に法華経の信仰を思わせるようなものがあります。

これは本丸の復元模型ですが、実際には8つの郭(くるわ)からなる平城で、21万平方メートルもあります。

主殿は平成6年になってから復元されたそうです。

これは正月に当主が挨拶している様子を再現しているようですが・・・

奥に掲げられた旗には八幡大神、三島大明神、月山大権現の文字が書かれています。

昔から東北の方は出羽三山、特に月山への信仰が強かったのですね。

馬屋です。

南部氏は甲州の養馬技術を持ち込み馬産を奨励、「南部駒」といわれる良質の馬を育ててきました。

南部の武将達は最高級の馬に乗ることができたのでしょうね!

本丸の一画に、築城当時からとも言われている巨大な公孫樹。

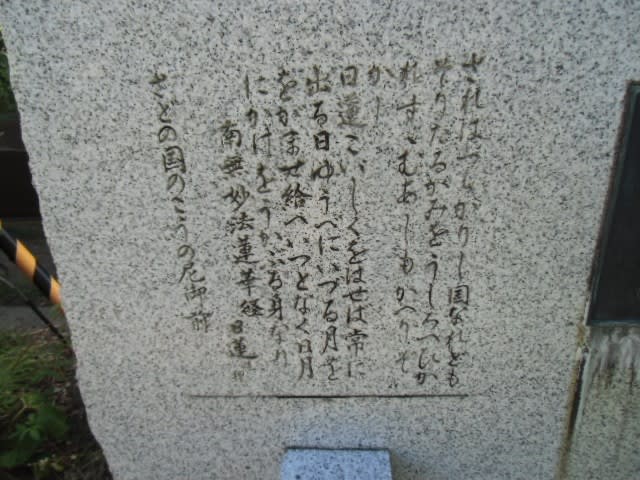

そしてその傍らには題目碑!

めちゃめちゃ立派なお題目です。

石の裏側を見ると、「初代實長公以来使用 光明点題目大幡」とあります。

光明点というのは、お題目の書法の一つで、筆の末端が長く伸びた感じのことだと思います。ひげ題目や波ゆり題目なんかも光明点を用いたものでしょう。

南部氏で代々使われてきた軍旗の文字で、日蓮聖人が書いたと伝えられているそうです。

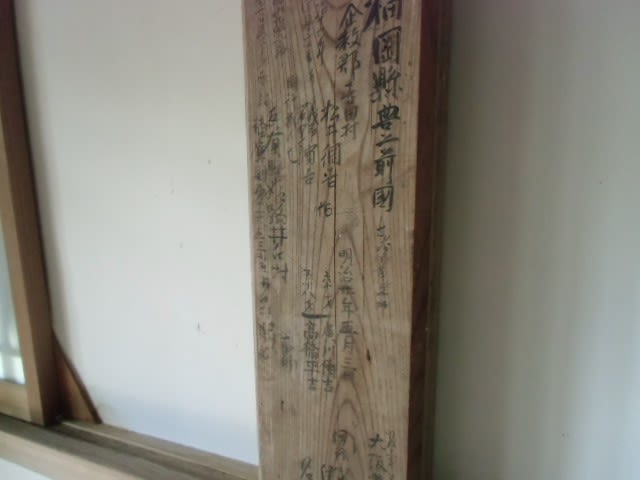

主殿の裏側には、「一葉一字供養塔」がありました。

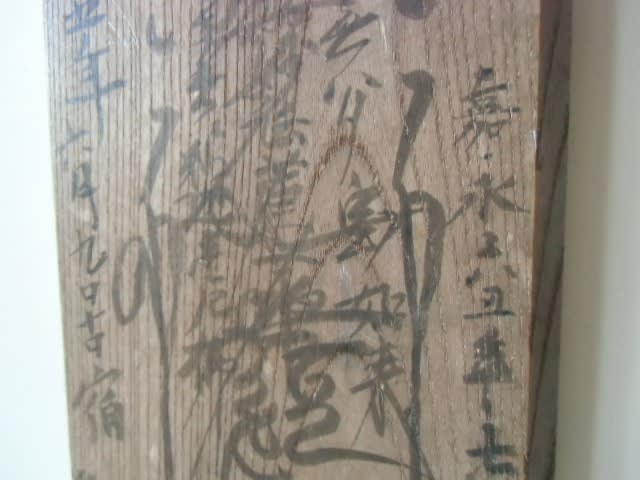

時は流れて江戸中期、八戸藩士が法華経の文字、一字一字を板に書き、ここに埋めたそうです。

いろんな思いがあって、ここに供養したのでしょうが、實長公の時代から400年以上経てなお、この地に篤い法華信仰があったことが窺えます。

実はその頃、既に根城南部氏は伊達領との国境警備のために遠野に国替えになっており、ここ八戸は宗家の三戸南部氏をルーツにする方が治めていたようです。つまり根城南部氏以外にも法華信仰は浸透していたのかもしれません。

いや~、八戸根城、よく整備されているし、歴史もよくわかるし、とても良い城跡でした。日本百名城に選ばれるのもよくわかります。

信仰ない方が訪問しても楽しめますが、日蓮宗の信徒さん達が訪問したら、更にいろんな気付きがあるはずです!

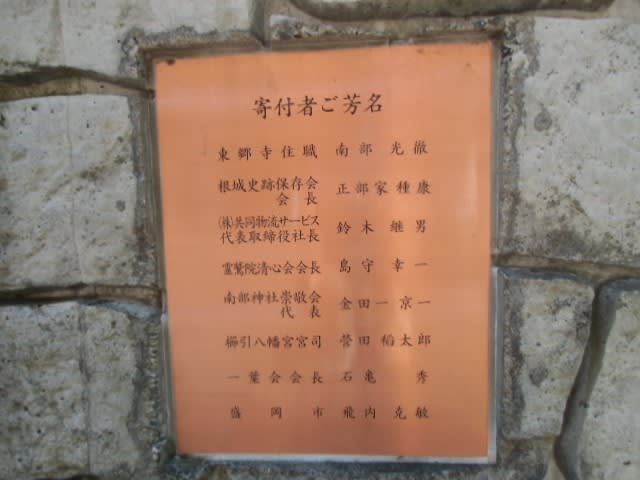

根城を築城した南部師行公の銅像。

この銅像建立に寄進された一番上の方は、府中の東郷寺のご住職だそうです。実はこの方、根城南部氏→遠野南部氏と続く家系の現当主です。

そして先程の光明点題目碑の建立には、先代当主・南部日實氏が尽力されたそうです。ちなみに日實氏は東郷寺の先代住職でもありました。

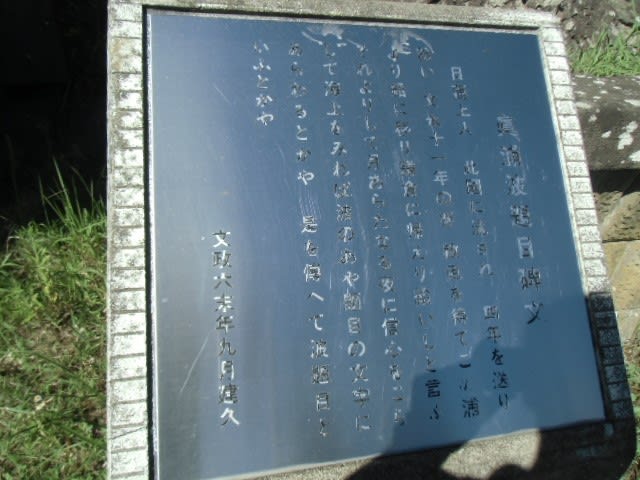

南北朝時代に官軍の武将として北畠顕家とともに戦死した南部師行公を顕彰する石碑、これは戦死した大阪にあるものらしいのですが・・・

この石碑も日實氏、いや日實上人の尽力で建立されたようです。

よく見ると600回忌の大法要を執行、的な事も刻んでありますね。

身延山から遠く離れた八戸の地でも、南部氏のベースとして法華信仰が脈々と受け継がれていた・・・。そしてその先祖達が必死で生きた軌跡を掘り起こし、後世に残そうとする新しい時代の当主達。

深い、深いな~、と素直に感服しました。