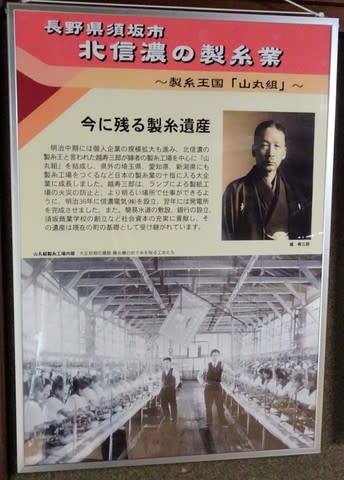

写真は

1911(明治44)年4月24日の

東行社の女工たちの運動会

工女たちにとって、

運動会は最大の楽しい行事であった。

運動会といっても遠足にちかいもので

臥竜山を舞台に一日楽しむもであった。

当時の新聞には

「花の下で花の如き、工女の遊山」と

報じている。

こうした女工たちは

県内外から集まっていた。

器械製糸が発展し

製糸工場の規模が大きくなると

それにつれ 職工の数が多く必要になり

各工場主は 地元だけでなく

募集地域を新潟

富山 群馬と他県まで広げた。

最盛期には 37の工場に

6,500人を超えるまでになった。

当時の工女の作業時間は 平均13時間

1923(大正12)年の調査で

全国の製糸工場では

最長14時間、平均13時間

最短11時間であった。

また 中には義務教育を

受けてない女子もおり

須坂生糸同業組合では

1919(大正8)年

義務教育未了者の

教育を行っている。

山丸組では 独自に

「山丸組工女養成所」を設立し

教育と花嫁修業にあたっている。

この当時でも

“金の卵” 状態での

福利厚生が行われていたようだ。

岡谷地域では

「ああ野麦峠」などの

女工哀史もあったが。