堀 辰雄(1904-1953)は

明治37年東京に生まれ

昭和初期に活躍した作家。

大正12年 19歳の時に

師である室生犀星に連れられて

大正14年には滞在中に

芥川龍之介らとドライブで

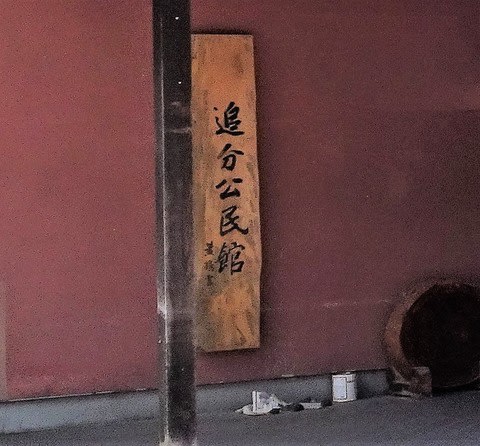

追分を訪れて

静かなこの地が気に入り

毎年のように

この地を訪れるようになり

自然のなかで構想を練り

軽井沢を舞台とした数々の作品を残し

堀ほど軽井沢に

ゆかりの深い作家はいない。

旧軽井沢の別荘から

昭和19年 疎開と療養を兼ねて

この追分に定住している。

昭和26年には家を新築し

亡くなるまで1年10ヶ月

療養の日々を送り

昭和28年5月28日

この家で48歳の生涯を閉じた。

1993(平成5)年4月

堀 辰雄 終焉の地となった場所に

「堀辰雄文学記念館」が開館した。

代表作

ルウベンスの偽画(1927・S2年)

聖家族 (1930・S5年)

風立ちぬ (1936-1937・S11-12年)

菜穂子 (1941・S16年)

曠野 (1941・S16年)

大和路・信濃路(1943・S18年)