【東洋経済オンライン・02.17】:ゲーム「ぷよぷよ」も対応、「色弱」の人が抱える困難

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【東洋経済オンライン・02.17】:ゲーム「ぷよぷよ」も対応、「色弱」の人が抱える困難

緑と赤、ピンクと灰色など、特定の色の見分けが難しい「色弱」。日本人男性の5%、女性の0.2%にあてはまる、実は身近な先天的の視覚特性だ。

ここ数年、東京オリンピック・パラリンピックへの対応も含め、さまざまな表示をどんな視覚特性を持つ人にも見えやすい「カラーユニバーサルデザイン(CUD)」の視点で見直そうという動きが広がっている。

- (画像:セガ公式ツイッターアカウントより色弱の人にも対応した「ぷよぷよeスポーツ」)

セガのパズルゲーム「ぷよぷよ」。同じ色を4つそろえて消し、組み合わせて連鎖を狙うのが醍醐味(だいごみ)だ。比較的シンプルなゲームだが、もし色の見分けがつきにくかったら--? 特定の色の見分けが難しい色弱の人たちにとって、ぷよぷよは長らく高難易度のゲームだった。

ところが、2020年、この状況が大きく変わる。ぷよぷよに「色ちょうせい」というモードが搭載されたのだ。当事者を交えた検証を踏まえ、色弱の人たちに対応したモードのほか、光の強さや色の強さを調整でき、見分けがつきやすいようにした。

検証を担当した、カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)副理事長で、色弱当事者でもある伊賀公一さんは、「検証に参加した当事者の中には、『ぷよぷよができる!』と涙ぐむ人もいました。ゲームでは色の区別が重要なものも多く、色弱の人たちはそのような色合わせ系ゲームに苦手意識があったり、ゲームをすること自体、諦めている人も少なくありません」と指摘する。

- 東京慈恵会医科大学附属病院の外来棟にあるAED(自動体外式除細動器)。色弱の人でもわかるようCUDになっている(写真:東洋経済オンライン編集部)

■そもそも色弱とは…?

目の網膜には、外から入る光を色として脳に伝える「錐体(すいたい)」という細胞がある。この錐体には、長い波長の光(赤)を感じるL錐体、中程度の波長の光(緑)を感じるM錐体、短い波長の光(青)を感じるS錐体の3種類がある。

色弱は、この錐体のいずれかが、一般の色覚を持つ人とは違った働きをすることで生じる。L錐体の働きが違うのがP型、M錐体がD型、S錐体がT型と呼ばれ、多くはP型とD型に当てはまる。赤と緑、ピンクと灰色などの見分けが難しく、例えば、濃い赤と緑では、どちらも黒っぽく見える。

色弱は、「色盲」などと呼ばれていた時代もあり、「白黒で世界が見えている」「色の見分けがまったくつかない」などと誤解されがちだ。しかし大半は、一部の色の見分けが困難なだけで、タイプや強度によるが、青と黄色は、一般の人たちより鮮やかに判別できたりもする。文字や形での見分けで補足すれば、日常生活にはさほど苦労しない人がほとんどだ。

ただ、とっさの判断が必要な場合や、安全に関わる場合は事情が異なる。例えば、本来は遠くからでもわかりやすく、目立つ配色であるはずの道路標識が、色弱の人たちにとっては、暗く、見えにくかったとしたら--。気づくのが一瞬遅れるだけで、大事故につながりかねない。

■JISで「安全色」が決められている

こうした事態を防ごうと2018年、道路標識や避難誘導の際に使われる日本産業規格(JIS)の「安全色」は、CUDの視点に基づいて改正された。

一般的な色覚の人のほか、色弱、弱視、白内障の人を対象に、微妙に違う赤や黄色、青など約970色の中から、はっきり認識でき、安全色としてふさわしいものを選定した。安全色の改正で、色覚特性のある当事者への大規模な調査が行われたのは、今回が初めてとなる。

変更された安全色は、赤色がオレンジっぽい赤に変わった程度で、一般的な色覚の人にとっては、ごくわずかな調整に感じる。しかし、これが色弱の人たちにとっては、大きな差。各色がはっきり、くっきりと認識できるようになっているのだという。

先に登場した伊賀さんは、安全色の原案作成委員としても関わった。

「これまでも専門家の知見のもとに選定されてきましたが、見え方に関しては、当事者ではないとわからないことが少なからずあります。例えば、赤と緑の見分けをはっきりさせようとしすぎると、色弱者にとっては逆に灰色っぽく見えて識別しにくい色が選ばれてしまったりします。当事者の視点をしっかりと調査し、取り入れてもらうことが重要なのです」

東京オリンピック・パラリンピックでも対応が進んだ。実は白人には色弱が多く、12人に1人いるといわれている。色弱のほか、さまざまな視覚特性を持つ人が国内外から集まる機会とあって、対策が講じられた。

国立競技場内のトイレなどの案内表示は白と黒を基本とし、不必要に色を多用しないことで、見やすいように工夫。また、開会式で使う各国のプラカードも、黒地に黄色い文字で国名が書かれ、文字が読みやすいよう配慮された。

コロナ禍で五輪自体の開催の是非が焦点となり、こうした点には注目が集まらなかったが、本来であれば、東京からCUDを発信するよい機会になったはず。残念でならないが、大阪万博など今後の機会に期待したい。

一方、見え方の違いによって、差別や劣等感が生まれがちなのが学校現場だ。

2002年度までは、小学校4年生の健康診断で色覚検査が実施され、色弱かどうかを本人に知らせていた。2003年度以降は必須項目から削除されたが、2014年の学校保健安全法施行規則で、「児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査、指導を行うなど、必要に応じ、適切な対応ができる体制を整えること」と改正。色覚検査を復活させる動きが出ている。

これに対し、「検査は事後措置とセットであるべき」と警鐘を鳴らすのは、自身も色弱当事者である東京慈恵会医科大学解剖学講座の岡部正隆教授だ。

色弱は男女40人学級なら、クラスに必ず1人はいる。であれば、誰が色弱であるかを明らかにするよりも、誰が色弱だったとしても学校生活に困らないよう配慮が必要だ、と岡部教授は指摘する。

「検査で色弱だとわかっても、今は『あなたは色弱。これから大変だけど頑張って』で終わらせてしまっている。それでは意味がありません。遺伝的な特性で治療法がない以上、生活上困っていなければ、検査で強制的に本人や周囲に知らしめる必要はありません。必要であれば、適切なタイミングで検査して知ればいいだけのこと。

それより大事なのは、例えば、色弱の生徒にも見えやすいチョークを採用するといった配慮や、色弱だからといって不必要に将来の選択肢が狭められないような進路指導です」

現在、色弱の人は電車の運転士や旅客機のパイロットなど、一部の職種に就くことができない。ただ、今小学生なら、大人になる10年後や20年後などに、基準が変更されていることもありえる。「色弱だから〇〇にはなれないに違いない」などと思い込んで将来を悲観したり、劣等感を持ったりしないよう、正しい情報に子ども自身がアクセスできるための調べ方を教えるといった指導も必要だろう。

■文房具でも配慮ができる

黒板に使うチョークも、CUDに配慮されたものが販売されている。また、採点用のサインペンも、濃い赤は黒っぽく見え、答案と重なって見えてしまう。しかし、朱色なら、色弱でも答案との違いがはっきりわかりやすい。

「学校で添削用のサインペンを購入する際に朱色に統一するなどすれば、仮に先生に知見がなかったとしても配慮ができる。校長先生など、決裁権者に認識が広がることが重要だと思います」(岡部教授)。

最近では、教科書も「CUDに配慮しています」と表記されたものも多い。しかし、岡部教授によると、こうした表記には明確な基準がなく、なかには本当に専門家や当事者によってチェックされているのか、疑わしいものもあるという。

具体的にどう配慮すればいいか迷ったら、スマホアプリを活用するというやり方もある。「色のシミュレータ」という無料アプリでは、画像を色弱者の見えている色に変換することができる。例えば、体育の先生が、チーム分けの際に使うビブスの色で迷った際、このアプリを活用すれば、どの色の組み合わせが色弱でも見分けがつきやすいのかをチェックできる。こうすれば、色弱の児童や生徒が、敵味方がわからず困惑する事態を防げる。

このアプリは無料で利用できるので、企業で商品デザインを担当する人が活用すれば、最低限、コストをかけずに多様な色覚への配慮が可能になる。

また、色弱の子を持つ親の中には、「自分の遺伝子が原因で、子を色弱にしてしまった」と悩む人も。これに対して、岡部教授は、

「色弱に限らず、性格や体格など、さまざまなことが親から子へ遺伝しています。色弱はそのうちの1つにすぎません。問題なのは、親の描く『色覚異常』のイメージに、子をカテゴライズしてしまうこと。怖がらずに色弱のことを知って、具体的にどう対応すればいいのかを子どもと一緒に考えてほしい」

とアドバイスする。

■対応に悩んだら……

対応に悩んだら、CUDOにも相談窓口があるので、利用してみるのも手だ。CUDOには、色弱当事者などでつくる「CUD友の会」があり、ここでは「肉が焼けているかどうかの見分けがつきにくい色弱の人が焼き肉を楽しむには」「紅葉を楽しむには」といった、生活が楽しくなるような知恵も共有されている。思い悩まず、気軽にのぞいてみたい。

また、色弱の人のなかには、幼い頃、絵を描く際に友人から「それはこんな色じゃない」「色が変だ」とばかにされたことで、絵を描くことが嫌いになってしまう人もいる。

そんななか、色弱の人自ら、純粋に絵を描く喜びを取り戻そうという試みも始まっている。2020年からCUDOでは、色弱の人による色弱の人のための絵画展をウェブ上で実施。先に登場した伊賀さんは語る。

- (写真:2021年度【ひとつの色世界_2021】の作品から)

「これまで色弱の人は、“葉っぱの色は緑だから、『緑色』と書いてある絵の具で塗ろう”と、自分の見え方とは違う色を、一般の見え方をする人に“忖度(そんたく)”しながら絵を描いてきました。特にかつて配慮なき学校色覚検査で心的外傷を受けた60代以上の色弱の人は『絵だけは勘弁して』と苦手意識を持つ人も多い。この絵画展では、見えたままの色で描いていい。描いた絵は、色弱の人だけで評価します。忖度せず、好きなように絵を描いていいという、色弱の人の心を解放しようという試みです」

まだまだ正しく認知されていない色弱。商品やチラシなど、何かを発信したり、デザインをしたりする際に、ほんの少し工夫することで、多くの人が使いやすくなる。この色使いで、困る人はいないのか。まずはまわりの色に目を向けてみるところから始めてみたい。【山内 リカ : 東洋経済オンライン 編集者】(構成:市岡ひかり)

◆東洋経済オンライン セレクション

■経済ニュースサイト『東洋経済オンライン』とニッカンスポーツ・コムの連携企画です。東洋経済オンラインのセレクト記事を毎週掲載します。

元稿:日刊スポーツ社 主要ニュース 社会 【話題・東洋経済オンライン セレクション】 2022年02月17日 11:01:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

</picture>

</picture>

</picture>

</picture>

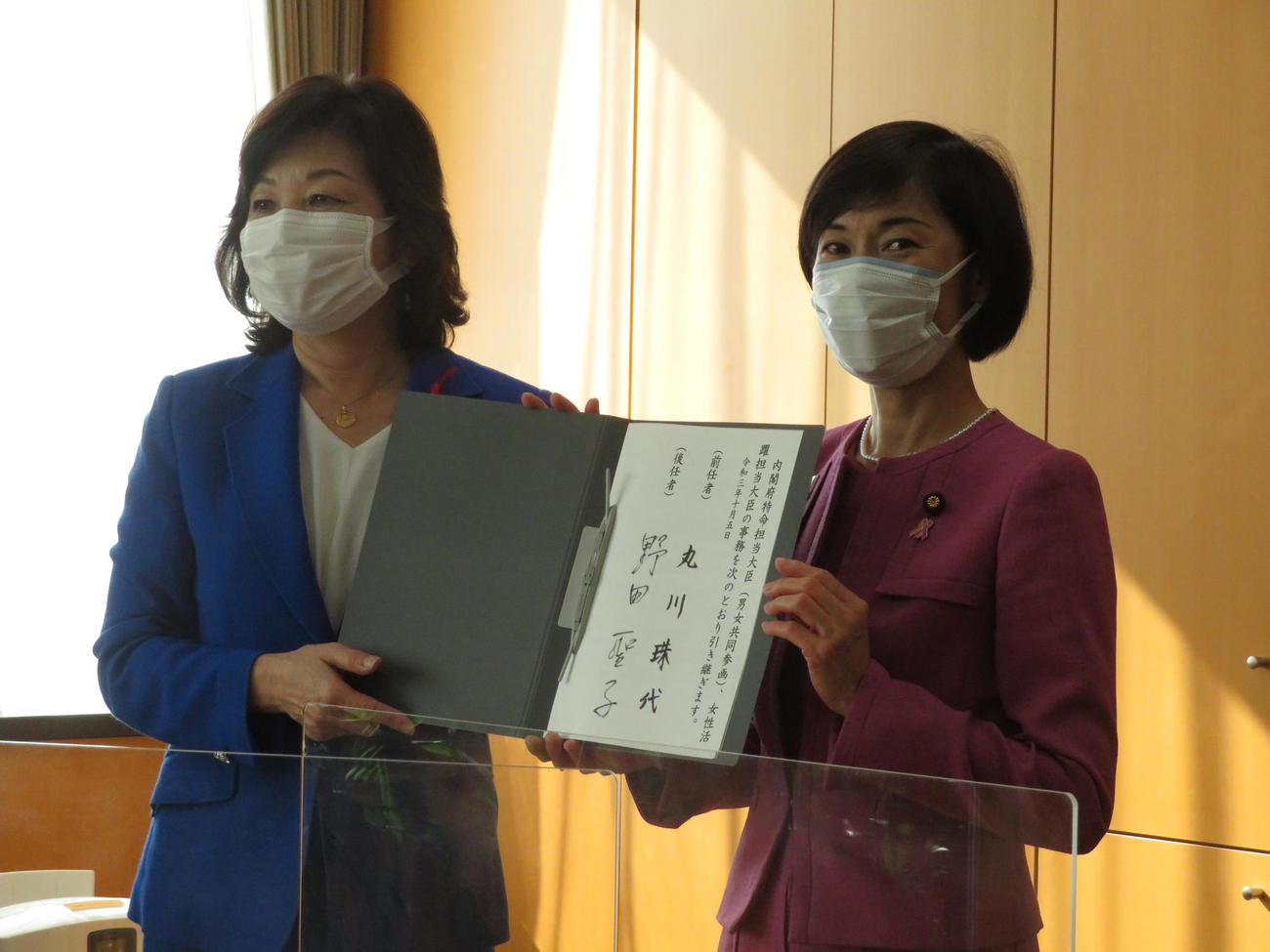

女性活躍担当大臣として、後任の野田聖子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代氏(撮影・近藤由美子)

女性活躍担当大臣として、後任の野田聖子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代氏(撮影・近藤由美子) 女性活躍担当大臣として、後任の野田聖子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代氏(撮影・近藤由美子)

女性活躍担当大臣として、後任の野田聖子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代氏(撮影・近藤由美子) 後任の橋本詔子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代前五輪相(撮影・近藤由美子)

後任の橋本詔子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代前五輪相(撮影・近藤由美子) 後任の橋本詔子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代前五輪相(撮影・近藤由美子)

後任の橋本詔子氏(左)との引き継ぎ式を行った丸川珠代前五輪相(撮影・近藤由美子) 職員から花束を贈られた丸川珠代前五輪相(撮影・近藤由美子)

職員から花束を贈られた丸川珠代前五輪相(撮影・近藤由美子)