いよいよ8月も終わりですね。

今年はあまり遠出をせず、あることについて、少し勉強していました。

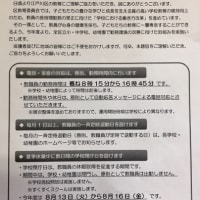

2020年度から「学習指導要領」(教員の「教える内容、方法」についての「法律」のようなもの。)が改訂されます。

この夏はそのことの、講習等が盛んに行われていました。

私は加入している組合や、参加している教育運動との兼ね合いから「学習指導要領については、無視する。」

という立場を取ることにしています。

実はこの「学習指導要領」は改訂されるたびに、これから取り入れられる「目玉」は重視されますが、それまで行われたことの「検証」はほとんど(全く)されません。

私は個人的に、この無責任さに疑問を感じて、いつの頃からか、そのように(無視するよう)振る舞うようになりました。

しかし、私の年齢的なものなのか、若い人(10年程度、経験した人)から「学習指導要領のここが改訂されたのだから(中略)、K.Oさんも、取り組んでください。」と言われることが、あります。

実は「学習指導要領」というのは、ものすごくアバウトな内容で、よほどのこと(例えば犯罪性のあること)でなければ、何をしても「違反」にはならないのです(あくまでも私の見解)。

しかし、改訂されるたびに、それまで行われたことの「検証」がないので、若い人なんかが飛びつくものには、すごく懐疑的になるのです。

私の中では、小学校の先生が教えることは「読み、書き、計算」または、「読み、書き、分子模型」(「分子模型」のことは、ここでは、詳しくは述べません。)それに尽きると思っています。

というより、そういう最も大切なことをないがしろにして、やたら「形ばかり」の、

「考え方」「話し合い」「発表」などなど…。

ばかりさせている若い先生方に疑問どころか、不信感さえ、感じてしまうのです。

(もっといえば、そういうふうに指導した先輩教員の人々)

ところで、「学習指導要領」の責任って誰もとらないのです。

逆にいえば、教員が「犯罪的でなければ」、何をしても「学習指導要領」の文言でおさまるということです。

実際には、「学習指導要領」とひとりひとりの教員の間に入ってくる人々(例えば都道府県教委、市町村教委)が余計な解釈や「マイルール」を押しつけているということなのです。

今回気になったのは、そういう「改訂」について、若い人が熱心になっていることです。

こうして、統制が進んでいくのかな…。

(8/30記)

今日、校内で学習指導要領が改訂される会議に出たことの報告会が行われました。

私は「そもそも、改訂される内容を確認する会議なのに、質疑応答を受け付けないこと。」

「『改訂』→変更される、というのなら、何かがうまくいかないから、『改訂』ということのはずなのに、これまてで何がうまくいかなかったのかの『総括』が全くなされていない。」

「以上のことから、大いに不満を感じている。」

と発言(主旨)したら、若い同僚から「K.Oさん、まあまあ(抑えてください)…。」と、たしなめられてしまいました。

ま、私は「学習指導要領なんかとは、いい加減につき合えばよい。」と悠々と構えていればよく、文科省に対して、いちいちめくじらたてることことなどないのですが。

ともかく、誰かが、私に対して「改訂された内容云々」をどうのこうの言ってきたら、「『総括』なき『改訂』は無視する。」

そう言い返そうと思っています。

(9/6記)

-K.O-