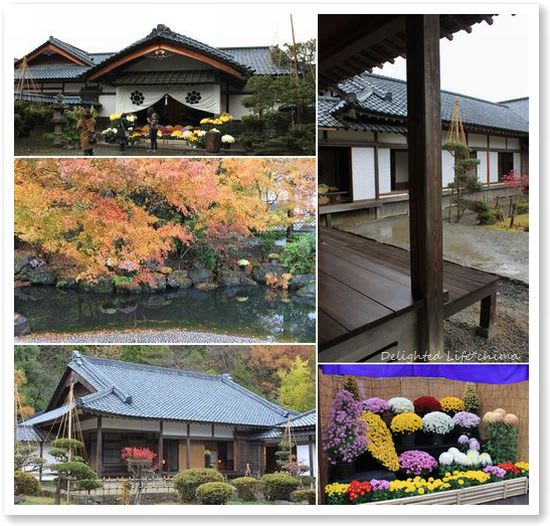

会津武家屋敷は江戸時代の会津藩家老西郷頼母邸を中心に、

福島県指定重文の旧中畑陣屋や数奇屋風茶室、

藩米精米所などの歴史的建造物が軒を連ねるミュージアムパークです。

会津武家屋敷を訪れた時、ちょうど菊祭りが開催されており、

場内一面にきれいな菊が展示されていました。

家老屋敷各部屋の役割

家老屋敷は、会津藩家老西郷頼母邸を復元したものです。

この屋敷は、けやき・ひのき・杉材を使用した和様建築の豪華壮大な造りとなっており、

敷地面積二千四百坪、建築面積は二百八十坪におよび、三十八の部屋があり、

畳の数はなんと三百二十八枚にも及ぶ広大なものです。

屋敷の役割を大きく四つに分けると、ひとつは御成りの御殿の一角で、

ここは藩主をはじめ重役以外は通されることがなかった格式の高い部屋です。

次いで使者の間や番所、役人所など西郷家家臣が執務や警備に使用する部屋。

客待の間・表居間・奥二の間など家族が使用する部屋。

最後に女中部屋・台所など使用人が使う部屋です。

また、各室内には、生活調度品を置き、厳粛な旧時代の生活の様子を伺うことができます。

(パンフレットより)

化粧の間

頼母の妻、千重子が化粧や身支度を整えた部屋です。

子供部屋

長男は家督を継ぐことから、床の間がある部屋を与えられていました。。

しかし二男、三男などは、中央の部屋を一緒に使用していました。

自刃の間

慶応四年(1868年)八月二十三日早朝、西軍は会津城下に総攻撃を開始した。

お城より全員登城の命が下ったが、西郷家の婦女子は「足手まといになるまい」と考え、

この部屋にて自らの命を絶ちました。

その他、支族の西郷鉄之助夫婦、母の実家・小森家の祖母や婦女子、

親戚で江戸藩邸から避難し西郷家にいた親戚ら21人が亡くなりました。

第二資料館ではロウ人形による自刃の場を再現しています。

薩摩藩士の川島信行が、奥の部屋に進むと男女が自殺していたが、

細布子(長女16歳)はわずかに息があったといいます。

細布子が「その所に参らるゝは、敵か味方か」と尋ね、敵ならば戦おうとするしぐさをしたが、

川島が「味方だ、味方だ」と叫ぶと、細布子はその場に倒れ

懐剣で咽喉を刺そうとしましたが命を絶つことが出来ませんでした。

そんな細布子を不憫に思い川島が介錯したと言われています。

なよ竹の 風にまかする 身ながらも たわまぬ節の ありとこそきけ

西郷千重子

「女(め)竹、細竹は、風に任せているように見え、私も今の時代に身を任せているが、

竹にも折れないための節があるように、女性にも貞節があることを知っていてほしい」というもの。

千重子は34歳でした。

台所

数十人の食事を作り、天井の無い吹き抜けで、雪に耐える太い柱で支えられています。

茶の間

家臣達が休憩したり食事をした二十畳級の部屋です。

番所

屋敷内警備の家来達が詰めていた部屋です。

中の口玄関

家臣達の出入口として使用されていました。

風呂場

風呂は檜造りであるが、かまどがないので湯は台所で沸かし、手桶で運んで使っていました。

火災予防の上から、広い邸内で火を用いるのは、台所に限られていたからです。

半開きになって外に出ているのが「突出し窓」で、窓の重さで自然に締まるようになっています。

家臣の居宅

独身で持家のない家臣が警備を兼ねて住んでいました。

厠(かわや)

中は畳敷きで、床下には砂を敷いた箱車が木製レールの上に置かれており、

使用する度に箱車を引き出して健康状態を調べた後に砂ごと後始末したそうです。

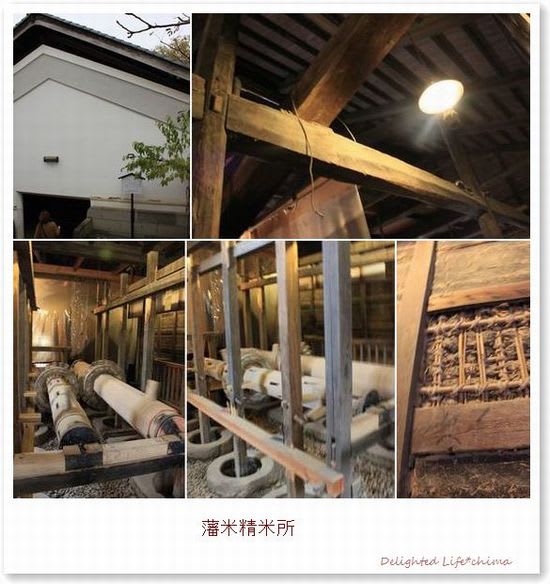

藩米精米所

十六個の石臼で一日に十六俵精米できる東北一の精米所です。

旧畑中陣屋

1837年(天保8年)建造、東北に残った最後の代官所を復元移築したものです。

松平康済は松井松平氏の分家で、寛永17年に初代康朗が和泉岸和田藩主松平康映より

5,000石を領内分知されて旗本となりました。

天保7年、本家松平康爵が石見浜田から磐城棚倉へ国替えになったため、

分家も所領を中畑に移されたそうです。

県指定重文。

西白河郡矢吹町中畑に建てられ、徳川幕府直参五千石の旗本松平軍次郎の

代官所として中畑村等七ヶ村を支配していました。

茶室(嶺南庵れいなんあん)

利休の子、小庵が鶴ヶ城本丸に造った茶室を復元したものです。

会津歴史資料館

白壁・土蔵造りの建物の中には、毎年テーマに沿った貴重な資料が展示されています。

姿三四郎のモデル 西郷四郎像

西郷家の会津藩松平家譜代の家臣で、代々家老職を務め千七百石取りの家柄。

幕末の当主は頼母で戊辰戦争の際、恭順論や藩主の京都守護職辞退を進言したにも関わらず

その後数奇な運命をたどりました。

西郷一族二十一人自刃の秘話は今に語り継がれています。

頼母の養子、西郷四郎は、小説「姿三四郎」のモデルになりました。

郷工房 古今

会津塗りや絵ろうそくなど、伝統の中で作られた名品の品々が取り揃えられています。

今回の会津若松への旅で一番印象に残った言葉が、

やってはならぬ やらねばならぬ

ならぬことは ならぬものです

長い事、子供と接する仕事をしてきた私としては、

全国の小学校に掲げていただきたい気持ちでいっぱいです。

お子さんだけではなくその親御さんに特に噛みしめていただきたい宣言です。

会津武家屋敷

福島県会津若松市東山町大字石山字院内1番地

http://www.bukeyashiki.com/index.html

TEL : 0242-28-2525

会館時間 : 8:30~17:00(4~11月)、9:00~16:30(12~3月)

入館料 : 大人 850円、中高生 550円、小学生 450円

休業 : 年中無休

駐車場 : 無料。自家用車200台、バス50台。

会津観光はまだまだ続きます。

この後は、山本覚馬・新島八重生誕の地碑のご紹介です。

ランキングに参加中♪ クリックしていただると励みになります!![]()

![]()