2021年10月15日 一ツ瀬ダム

一ツ瀬ダムは宮崎県西都市の二級河川一ツ瀬川本流上流部にある九州電力(株)が管理する発電目的のアーチ式コンクリートダムです。

1951年(昭和26年)の電気事業再編令で誕生した九州電力は戦後の電力不足に対応するため各所で積極的な電源開発を進めます。

宮崎県では戦前より電源開発が進められていた耳川水系上流部に1955年(昭和30年)に日本初の本格的アーチダムとして上椎葉ダムを建設、この実績を活かし1963年(昭和38年)に包蔵電力豊富な一ツ瀬川に建設したのが一ツ瀬ダムです。

一ツ瀬ダムは堤高アーチダム7位、堤頂長同3位、総貯水容量はアーチダムでは2位、全ダムでも10位の2億6131万5000立米と我が国アーチダム屈指のスケールを誇り、日本ダム協会により日本100ダムに選ばれています。

ここで取水された水は一ツ瀬発電所に導水され最大18万キロワットのダム水路式発電を行いますが、これも一般水力としては全国10位の発電能力となっています。

さらに2013年(平成25年)には河川維持放流を利用した一ツ瀬維持放流発電所(最大330キロワット)が稼働しました。

また、1985年(昭和60年)に竣工した国営一ツ瀬川かんがい排水事業により一ツ瀬ダムは事実上約3500ヘクタールの田畑の水源としての役割も担っています。

一方当ダム完成後、一ツ瀬川では豪雨等による濁水がダム湖に滞留し下流の利水や河川環境への悪影響が顕在化します。

これに対し九州電力は一ツ瀬ダムの運用の変更や非常用放流設備の改造、下流の杉安ダムでは底部放流設備の設置等により対応を図っていますが抜本的な解決には至っていません。

堤高130メートル、堤頂長415.9メートルの巨大アーチは圧巻そのもの

左右両岸および中央部にクレストゲート各2門、計6門を配し、上椎葉ダム同様左右両岸にジャンプ台式洪水吐を備えています。

天端に巻き上げ機やピアがないので堤頂部は一直線、そして完璧なシンメトリー

ダム便覧には日本一美しいアーチという記述もあります。

中央のラジアルゲートをズームアップ。

右岸のジャンプ台式洪水吐。

洪水吐をズームアップ。

ダムサイトにある宮崎交通の『一ツ瀬ダム』バス停。

水利使用標識が2枚

こちらは一ツ瀬発電所向け最大出力18万キロワットを誇るため、取水量も毎秒137立米と絶大。

こちらは2013年(平成25年)に稼働した小水力発電所の水利使用標識。

左岸から

広角レンズでは収まりきらないので超広角で撮影。

構造物がなくすっきりした天端、そこから突き出たまるでロボットの2本の腕のような洪水吐斜水路が特徴的。

もう1枚。

残念ながら天端は立ち入り禁止。

スケールでは一ツ瀬に大きく劣る上椎葉ダムの人気・知名度が高いのはダムが広く開放されていることが大きいんでしょう。

一方ダム湖の米良湖は日本第10位の貯水容量を誇り、ダムから上流22キロ地点まで貯水池が続きます。

上記のように発電のみならず下流域約3500ヘクタールの灌漑用水の事実上の水源にもなっています。

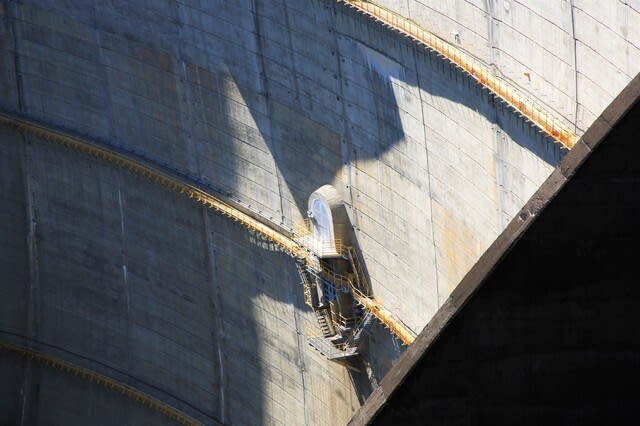

後付けのコンジットゲート

この位置に設置したことで濁水対策として活用できます。

一ツ瀬ダムのもう一つの目玉は右岸下流側のこの巨大なコンクリート工

右岸ジャンプ台式洪水吐の水叩きで1982年(昭和57年)に施工されました。

いかにもドーム型アーチと言った風の上流面。

さらに上流から

左右中央の6基のゲートを一望します。

右岸の発電用取水設備。

発電用ダムとしては珍しい選択取水設備で、農繁期には表層取水を行うほか、濁水対策として濁水の状況に合わせて清水を取水できるようになっています。

同様の取水設備は同じく濁水に悩む徳島県の長安口ダムでも採用されています。

正面から。

こちらはダムから水を送る一ツ瀬発電所

一般水力としては日本第10位の18万キロワットの発電能力を誇ります。

なお一ツ瀬ダムが通算1700基目のマイルストーンとなりました。

1600基目が昨年11月23日の山口県の深坂ダムですので、100基積み上げるのに約11か月かかりました。

2000ダムへの道はまだまだ遠い。

2829 一ツ瀬ダム(1700)

左岸 宮崎県西都市中尾

右岸 同市片内

一ツ瀬川水系一ツ瀬川

P

A

130メートル

415.9メートル

261315千㎥/155500千㎥

九州電力(株)

1963年