ローマ帝国の属州だった頃まで、Cairo (カイロ)の街は未開地域だった。

カイロの街が栄えるのはアイユーブ朝(1171年~1342年)の時代になってからだ。

アイユーブ朝の創始者サラディン(サラーフッディーン、サラーフ=アッディーン)(1137年または1138年~1193年)は政府機能の一切をカイロに集約させた。

更にアイユーブ朝に続くマムルーク朝(1250年~1517年)の時代になると、交易によって最盛期を迎えた。

しかし15世紀になると、ペストの流行などが原因で衰えを見せ始める。

1516年にオスマン帝国に征服され一地方都市に過ぎなくなってしまい、政治的・文化的には停滞期に入るが、交易の要衝としての役割は失われず、再び繁栄を極めることになる。

19世紀後半には Paris (パリ)(フランス)の都市計画に倣った新市街が建設されるなど、近代化への道を歩んだ。

前回はエジプト考古学博物館を観光したが、今回観光したのは下記の通り。

・シタデル(イスラム地区) 1176年にサラディンが対十字軍の拠点として建設した城塞。市内を一望できる場所にあり、19世紀に至るまで政治的中枢としての役割を果たした。

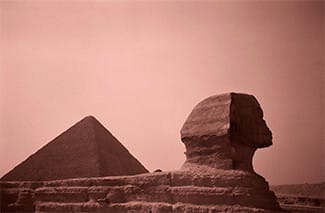

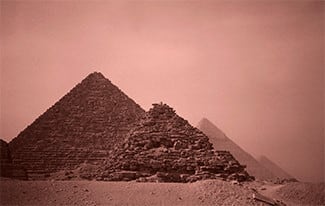

(写真は、シタデルからの眺望)

・ガーマ・ムハンマド・アリ(ムハンマド・アリ・モスク)(イスラム地区)(世界遺産) シタデル内部にある。【近代エジプトの父】と呼ばれたオスマン帝国のエジプト総督ムハンマド・アリー・パシャ(1769年?~1849年)の命により1857年に完成した。ムハンマド・アリーは実質的な独立政権(ムハンマド・アリー朝(1805年~1953年))の創始者であり、ここはその墓所でもある。

(下記はモスクの天井の写真)

イスラム地区はもちろんのこと、オールド・カイロや市内の各所にいろいろ見所がある。

しかし、観光には出掛けなかった。

正直、ピラミッドを見れただけで満足していたのかもしれない。

他には高級ホテルのカジノにも出かけている。

カジノに出掛けた目的は、T/C(トラベラーズ・チェック)の両替だった。

T/Cの発行会社にもよるが、カイロの銀行では両替出来なかったような記憶がある(或いはレートが良くなかったのかもしれない)(現在の状況は不明)。

500ドル分のT/Cをチップに両替し、カジノで少し遊んだ(あくまで両替が目的なのでほどほどに)。

最初に遊んだスロットマシンで少し勝ち分があったので、それを使って1時間程賭けに興じてから残金を米ドルのキャッシュ(現金)に両替した。

ラッキーなことに500ドル分のキャッシュがまるまる残った。

高級ホテルで少しリッチな気分を味わいつつ両替も行う。ドリンクも無料だったので楽しい1時間となった。

旅仲間の中には、カジノで稼いでいる人もいたし、逆に大損をしている人もいた。

自分にはそのどちらにもなれるだけの度胸が無かったと思う。だが結果的にそれで良かったと思っている。

そして再びスーフィーダンスを見に行った。

※スーフィーダンスとは、回転舞踊(旋舞)を踊るスーフィズム(イスラム神秘主義)の修行の一つ。

この時初めてスーフィーの達人パチパチおじさんの踊りを見ることが出来て感激したのを覚えている(旅仲間からも絶大な人気だった)。

それまでの踊り手からは必死さばかり伝わってくる感じだったが、このパチパチおじさんの恍惚の表情に本物のスーフィーダンスを【観】させてもらった気がした。

パチパチおじさん、クワイエス( Good )!!

※パチパチおじさん(スーフィーダンス)のおまけ記事はこちら

他に覚えていることと言えば、TVで UEFA チャンピオンズリーグの決勝を見たこと。

レアル・マドリードがバレンシアを3-0で下した試合だった。

この試合をTV観戦した後、何が何でも Casablanca (カサブランカ)(モロッコ)で開催されるハッサン2世国王杯を見に行きたくなった。

この後の訪問予定地イスラエルから、モロッコ行きの飛行機があるのか分からないが、とにかく行く方法を探すしかない。

ちなみに、旅人にモロッコ情報を聞くと、結構評判が良かった。

中には「イエメンがいいよ。」と、目移りする情報をくれる人もいたが、とにかくまずイスラエルに行くと決めた。

なぜならミレニアムの年(西暦2000年)に Jerusalem (エルサレム)(イスラエル)に行くというのが、この旅の目的の一つだったからだ。

カイロの街はバックパッカーにとって滞在しやすい街だったが、長居することを諦め次の目的地エルサレムに向かうことにした。

※地図はこちら

カイロの街が栄えるのはアイユーブ朝(1171年~1342年)の時代になってからだ。

アイユーブ朝の創始者サラディン(サラーフッディーン、サラーフ=アッディーン)(1137年または1138年~1193年)は政府機能の一切をカイロに集約させた。

更にアイユーブ朝に続くマムルーク朝(1250年~1517年)の時代になると、交易によって最盛期を迎えた。

しかし15世紀になると、ペストの流行などが原因で衰えを見せ始める。

1516年にオスマン帝国に征服され一地方都市に過ぎなくなってしまい、政治的・文化的には停滞期に入るが、交易の要衝としての役割は失われず、再び繁栄を極めることになる。

19世紀後半には Paris (パリ)(フランス)の都市計画に倣った新市街が建設されるなど、近代化への道を歩んだ。

前回はエジプト考古学博物館を観光したが、今回観光したのは下記の通り。

・シタデル(イスラム地区) 1176年にサラディンが対十字軍の拠点として建設した城塞。市内を一望できる場所にあり、19世紀に至るまで政治的中枢としての役割を果たした。

(写真は、シタデルからの眺望)

・ガーマ・ムハンマド・アリ(ムハンマド・アリ・モスク)(イスラム地区)(世界遺産) シタデル内部にある。【近代エジプトの父】と呼ばれたオスマン帝国のエジプト総督ムハンマド・アリー・パシャ(1769年?~1849年)の命により1857年に完成した。ムハンマド・アリーは実質的な独立政権(ムハンマド・アリー朝(1805年~1953年))の創始者であり、ここはその墓所でもある。

(下記はモスクの天井の写真)

イスラム地区はもちろんのこと、オールド・カイロや市内の各所にいろいろ見所がある。

しかし、観光には出掛けなかった。

正直、ピラミッドを見れただけで満足していたのかもしれない。

他には高級ホテルのカジノにも出かけている。

カジノに出掛けた目的は、T/C(トラベラーズ・チェック)の両替だった。

T/Cの発行会社にもよるが、カイロの銀行では両替出来なかったような記憶がある(或いはレートが良くなかったのかもしれない)(現在の状況は不明)。

500ドル分のT/Cをチップに両替し、カジノで少し遊んだ(あくまで両替が目的なのでほどほどに)。

最初に遊んだスロットマシンで少し勝ち分があったので、それを使って1時間程賭けに興じてから残金を米ドルのキャッシュ(現金)に両替した。

ラッキーなことに500ドル分のキャッシュがまるまる残った。

高級ホテルで少しリッチな気分を味わいつつ両替も行う。ドリンクも無料だったので楽しい1時間となった。

旅仲間の中には、カジノで稼いでいる人もいたし、逆に大損をしている人もいた。

自分にはそのどちらにもなれるだけの度胸が無かったと思う。だが結果的にそれで良かったと思っている。

そして再びスーフィーダンスを見に行った。

※スーフィーダンスとは、回転舞踊(旋舞)を踊るスーフィズム(イスラム神秘主義)の修行の一つ。

この時初めてスーフィーの達人パチパチおじさんの踊りを見ることが出来て感激したのを覚えている(旅仲間からも絶大な人気だった)。

それまでの踊り手からは必死さばかり伝わってくる感じだったが、このパチパチおじさんの恍惚の表情に本物のスーフィーダンスを【観】させてもらった気がした。

パチパチおじさん、クワイエス( Good )!!

※パチパチおじさん(スーフィーダンス)のおまけ記事はこちら

他に覚えていることと言えば、TVで UEFA チャンピオンズリーグの決勝を見たこと。

レアル・マドリードがバレンシアを3-0で下した試合だった。

この試合をTV観戦した後、何が何でも Casablanca (カサブランカ)(モロッコ)で開催されるハッサン2世国王杯を見に行きたくなった。

この後の訪問予定地イスラエルから、モロッコ行きの飛行機があるのか分からないが、とにかく行く方法を探すしかない。

ちなみに、旅人にモロッコ情報を聞くと、結構評判が良かった。

中には「イエメンがいいよ。」と、目移りする情報をくれる人もいたが、とにかくまずイスラエルに行くと決めた。

なぜならミレニアムの年(西暦2000年)に Jerusalem (エルサレム)(イスラエル)に行くというのが、この旅の目的の一つだったからだ。

カイロの街はバックパッカーにとって滞在しやすい街だったが、長居することを諦め次の目的地エルサレムに向かうことにした。

※地図はこちら