Petra (ペトラ)(世界遺産)近郊の街、Wadi Musa (ワディ・ムーサ)に2泊した後、次の目的地 Aqaba (アカバ)へ向かった(バスで Ma'an (マーン)の街を経由して1.5時間位で着いたと思う)。

ヨルダンで唯一外海(紅海)に接するアカバは、物資調達の面で戦略的に重要な土地であり、近隣諸国との海上交通の要所・海洋貿易の一大拠点となっている。

気温20℃を下らない温暖な気候で、雨も少ないためリゾート地としても人気の場所だ。

紀元前4000年頃からこの街は存在しており、初期の集落は聖書によるとエラトと呼ばれていた。エドム人(エドマヤ人)(セム系)、後にはナバテヤ人(アラブ系)の交易の中心地であった。

その後、支配された王朝によって街の名前が変わっている(ベレニケ(プトレマイオス朝(紀元前306年~紀元前30年))、アエラナ(アイラ)(ローマ帝国))。

ヨーロッパ・アジア・アフリカをつなぐ海上交易の要衝であり、重要な軍軍事拠点であることもあり、様々な王朝の支配下に置かれてきた。

この街は、第一次世界大戦中に起こったアラブ反乱(オスマン帝国に対するアラブ人の反乱)の際、アラビアのロレンス( Thomas Edward Lawrence (トーマス・エドワード・ロレンス)(1888年~1935年)の活躍の舞台となっている。

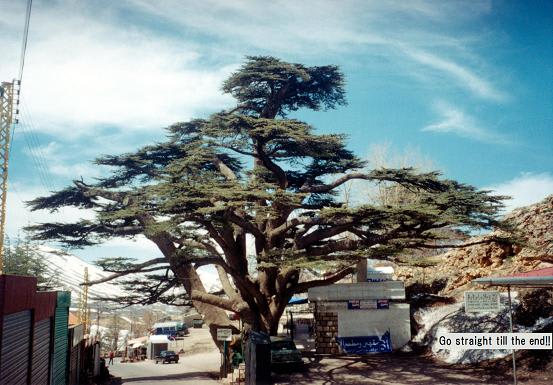

(写真はロレンス、アカバにて)

この街では特に観光をしていない。

ペトラほどではないが、ここもツーリスティックで物価が高かったと旅日記に書き記している。

そして夜景が美しかったと書いている。アカバからはイスラエルの街 Eilat (エイラット、エイラート)が間近に見れた。

この街には1泊だけしてすぐに旅立った。次の訪問国はエジプトだ。

※地図はこちら

ヨルダンで唯一外海(紅海)に接するアカバは、物資調達の面で戦略的に重要な土地であり、近隣諸国との海上交通の要所・海洋貿易の一大拠点となっている。

気温20℃を下らない温暖な気候で、雨も少ないためリゾート地としても人気の場所だ。

紀元前4000年頃からこの街は存在しており、初期の集落は聖書によるとエラトと呼ばれていた。エドム人(エドマヤ人)(セム系)、後にはナバテヤ人(アラブ系)の交易の中心地であった。

その後、支配された王朝によって街の名前が変わっている(ベレニケ(プトレマイオス朝(紀元前306年~紀元前30年))、アエラナ(アイラ)(ローマ帝国))。

ヨーロッパ・アジア・アフリカをつなぐ海上交易の要衝であり、重要な軍軍事拠点であることもあり、様々な王朝の支配下に置かれてきた。

この街は、第一次世界大戦中に起こったアラブ反乱(オスマン帝国に対するアラブ人の反乱)の際、アラビアのロレンス( Thomas Edward Lawrence (トーマス・エドワード・ロレンス)(1888年~1935年)の活躍の舞台となっている。

(写真はロレンス、アカバにて)

この街では特に観光をしていない。

ペトラほどではないが、ここもツーリスティックで物価が高かったと旅日記に書き記している。

そして夜景が美しかったと書いている。アカバからはイスラエルの街 Eilat (エイラット、エイラート)が間近に見れた。

この街には1泊だけしてすぐに旅立った。次の訪問国はエジプトだ。

※地図はこちら