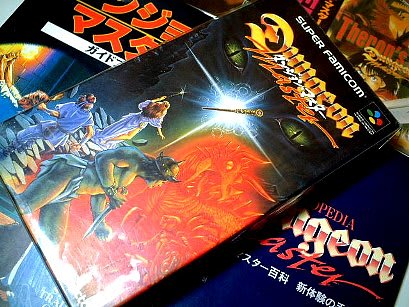

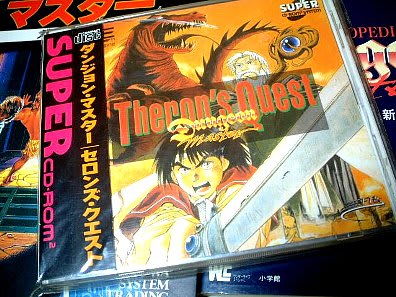

ということで、ごく私的なベストRPGを5本選ぶという企画の4本目に『ダンジョンマスター』を挙げたいと思います。『ダンジョンマスター』(Dungeon Master/87)は、1987年に米FTL GAMES社により開発されたリアルタイム3D型のRPGで、日本ではビクター音楽産業によって国内のPC(98、FM-TOWNS)やSFCに移植されました。その後、難易度の上がった続編『カオスの逆襲』(Chaos Strikes Back/90)や、ダンジョンマスター2として三部作の予定だった『スカルキープ』(The Legend of Skullkeep/93)等が発売されています。他に外伝としてPC-E版『セロンズクエスト』、SS版『ダンジョンマスターネクサス』も発売されました。

このゲームの一番の特徴としては、(コマンド入力型のRPGにもかかわらず)ゲーム内の全てがリアルタイムであったという点が挙げられます。3D表示されたダンジョン内を実際にモンスターが動き回り、ドアが開き、トラップが作動し、冒険者達は時間の経過によってのどが渇きや空腹を訴えます。またアイテムなどは捨てても消えたりせず、ダンジョン内の床に残り、それらを拾って武器代わりに投げつけることもできます。冒険者達は、キャンプを張って休息することによって体力等を回復するのですが、休息中でも普通にモンスターに襲われたりもします。ポリゴンやオンラインのゲームによって、今ではごく当たり前となったことばかりですが、この当時はPCの性能の限界によって、ワイヤーフレーム(やそれに色を付けたもの)で作られた迷路を移動し、モンスターの一枚絵が表示された後、文字で“モンスターと出会った”と示されるだけだったのです。ゲームが発売された当時には、PCゲームの賞を総なめにし、RPGの古典である『ウルティマ』(Ultima Underworld)や、『ウィザードリィ』(Wizardry6 Bane of the Cosmic Forge)にも影響を与えるなど、RPGのエポックメイキングな作品のひとつになっています。

もうひとつの特徴としてダンジョンマスター(Dungeon Master)のタイトルどおり、ダンジョン内(のリアルさ)に徹底的にこだわった作りになっています。リアルタイム性の導入も、このリアルさの追及のためにあったのだと思います。基本的にBGMはなく、水滴の滴る音や、モンスターが近くにいる場合には足音(移動音)が聞こえてきます。これらの事が、プレイヤーに実際にダンジョン内にて冒険(または生活)しているような錯覚を感じさせていました。またダンジョンの前半部分はパズルのような作りになっており、扉の前にある床(スイッチ)を踏むと扉が閉まって通れなかったり、落とし穴の向こう側に扉や宝箱があるなど、(リアルタイム性を上手く使った)頭をひねらないと進めない謎も見事でした。第1作目の地下8階は、左右から火炎弾が飛び交う広大なフロアになっているのですが、実はこのフロア内に火炎弾の発射口は一箇所だけ。そこから発射された火炎弾が、幾つものフォースフィールド(方向を変化させるターンテーブル)を通って広間中を駆けまわる仕組みになっています。しかも火炎弾を発射させるスイッチは床にあって、そのスイッチのある部屋に配置されたモンスターがリアルタイムに動き回ることで(モンスターに床のスイッチを踏ませることで)、火炎弾が発射される仕組みになっていました。当時はこのダンジョン内の凝った仕掛けを知って、とても感心したものでした。

このようにエポックメイキングな作品だったため、当時のPC誌でも大きく取り上げられていました。『ザ・ブラックオニキス』や『ウィザードリィ』を遊んでいた頃に夢想していたリアルタイムなダンジョンが登場したわけですから、当時はひどく期待して遊んでみたいと思ったものでした。ただ時代は8ビットPCから、16ビットPCの時代へと変わっており(だからこそリアルタイムなRPGが実現したわけですが)、自分の関心の方もPC以外のものへと移っていたためなかなかその機会はありませんでした。ビクターの手によりSFCに移植され、SFC自体も中古で安く手に入るようになっていた時期(92~93頃)に、ようやく遊ぶことができました。冷房のガンガン効いた部屋で、一週間近くダンジョン内での生活に没頭したような覚えがあります。ゲームブック“火吹き山の魔法使い”“死の罠の地下迷宮”で想像により描いていたダンジョンが、やっと実現したといった感想でした。(食料になる)モンスターが無限に発生する部屋に、ダンジョン内で拾ったアイテムを運び込み自分の部屋を作ってみたり、(最終目的であるアイテムを入手した後で)ラスボスのいるフロア内に居座って自分がダンジョン内に君臨してみたりと、自由な遊び方ができるところが魅力だったように思います。

その後も3D型のダンジョンRPGがでるたびに期待して遊んだのですが、この作品を超える“リアルさ”を感じさせてくれるものには出会えなかったよう思います。PCの基本性能の進歩によってリアルな表現が可能になっていますが、ゲーム(仮想空間)内の“リアルさ”というものは、ただそれだけでは表現できるものでもないのかなと思ったりもします。

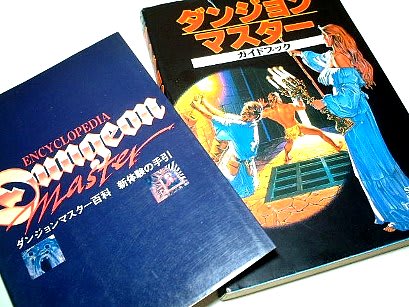

参考:Wiki ダンジョンマスターの項、ダンジョンマスター百科/小学館、ダンジョンマスターガイドブック/秀和システムトレーディング