朝日新聞社の取材を受けました。

小学校での雪の教材化の実践事例の紹介です。

本校の総合的な学習の時間…「Let’s雪タイム」

本時は1時間目で、雪のことについてみんなでいろいろと話し合いました。

大人が思っている以上に子どもは雪が好きです。

「スキーやスノーボードができる」

「楽しいイベントがある」

「雪景色がきれい」など、たくさんの意見がでました。

そこで、子ども達と雪を中心としたウェブマップづくりをしました。

そこから見えてきた視点は

「スポーツ」「遊び」「イベント」「正体」…そして「困るもの」

楽しいものである半面、大人は困っている人が多いという意見も多かったです。

子ども達の話し合いで意見が分かれたのが、雪はいつ誕生するのか?

雲の中でできる…まではいいのですが、「雨から雪へ」、「雪から雨へ」で議論が白熱しました。

そんな中、ある子がつぶやいた「雪の結晶」

「先生、雪ってきれいな結晶なんだよね」

「そうだ!みたことある!」

といった感じで、話は雪の正体を突き止める方向に。

まずは、雪を観察したいということで、雪たんけん館HPで観察の仕方を確認し、

みんなでグラウンドにでました。

そこで、ルーペとベルベット板をもって観察…。

とてもきれいなんですが…

「先生、中には結晶らしいものがあるけど、大部分はくっついて固まっている感じ」

と子ども達。

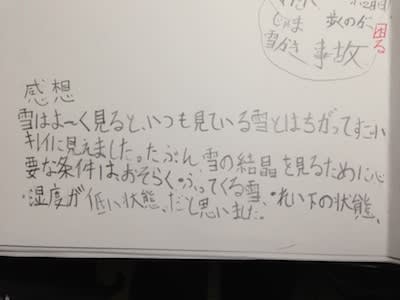

教室に戻ってから、活動をふり返りました。

結晶を見るためには

「降ってくる雪」「雪の状態」「気温」「湿度」など条件が必要なんだ…

と子どもたちなりに課題を見つけていました。

雪の正体をさぐる…

これは3学期の学習になりそうです。

2時間、みんな脳みそフル活用で取り組みました!

私自身も、楽しく授業することができました。

でも、雪をみると、子どもはみんなこうなります。