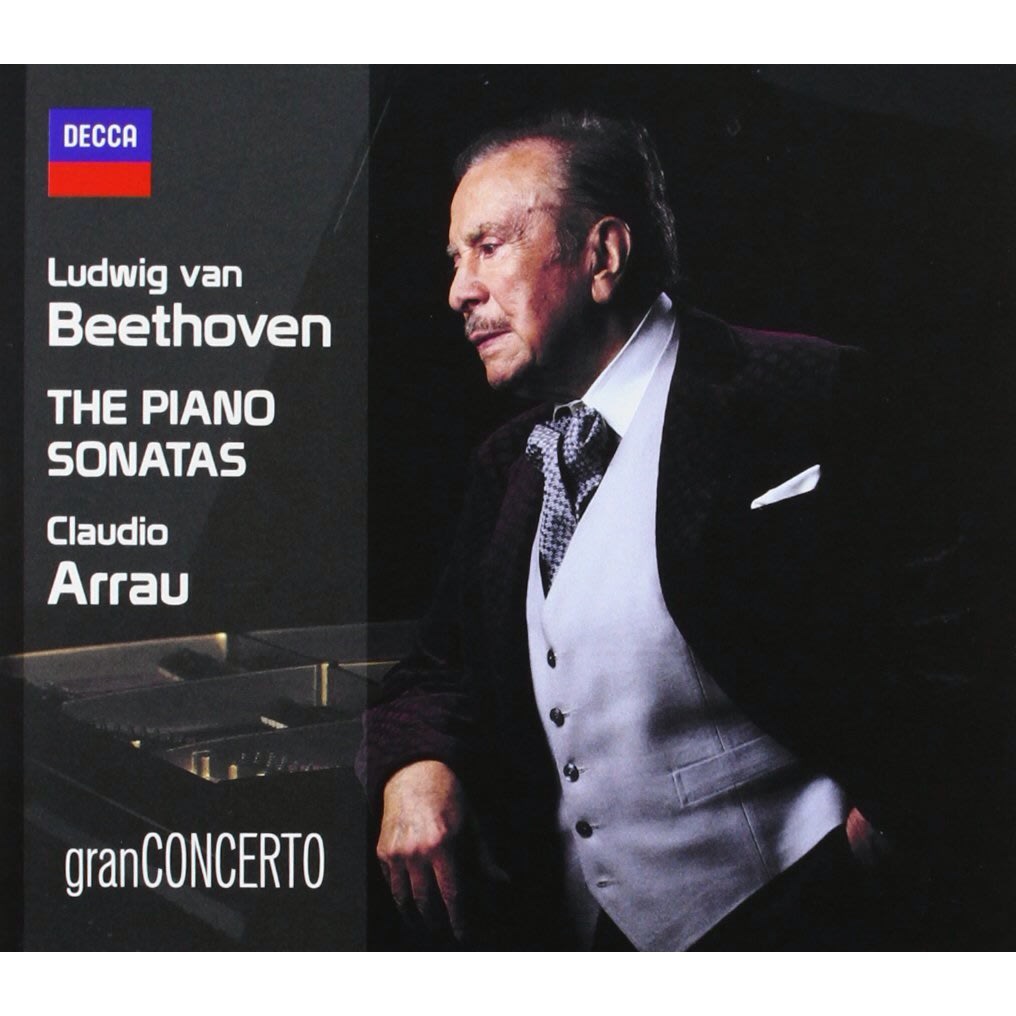

クラウディオ・アラウ ベートーヴェン ピアノソナタ全集

・第20番ト長調 Op.49-2

・第28番イ長調 Op.101

・第29番変ロ長調 Op.106『ハンマークラヴィーア』

20番はスビャトスラフ・リヒテルの有名なソフィアのライブと言うのでしょうか?

わたしの人生を決めた『展覧会の絵』とカップリングされていて

唯一弾けそうな曲でしたが中学生のわたしには弾けませんでした

展覧会の絵に関しては

この曲が弾ける様になりたいと

当時のレコードをそれこそ擦り切れるまで聴いていた記憶が残っています

クラウディオ・アラウもスビャトスラフ・リヒテル同様

何の力みもなくてを抜くこともなく弾いています。

第28番 イ長調

ベートーヴェン作曲のピアノ・ソナタ第28番イ長調Op.101は、1816年に作曲された。作風として、ベートーヴェンのロマン期・カンタービレ期から後期への橋渡しをする入り口となる、重要な作品である。即ち、この作品は第26番Op.81b『告別』や第27番Op.90のソナタのような豊かな歌謡性を備えながら、孤高の境地へと達する後期のスタイルの特質を併せ持ったものである。

第1楽章 幾分速く、そして非常に深い感情をもって Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto,ma non troppo)

イ長調。属和音で開始される、極めて歌謡的な旋律を持っている。ソナタ形式であるが、その個々の旋律の美しさにより、その形式であることを感じさせにくく、極めて自由である。

第2楽章 生き生きした行進曲風に Lebhaft. Marschmäßig (Vivace alla Marcia)

ヘ長調。付点リズムの跳躍を特徴とした行進曲。一転して主題労作的であり、高度な和声法、転調技法で展開され、緊張感が高い。

これらのメロディからベートーヴェンって何を想像していたのでしょうか?

曲が仕上がったのはシューマンが6歳のころ

何気にシューマンが後期ベートーヴェンにかなりえいきょうされているとおもうのはわたしだけでしょうか?

第3楽章 ゆっくりと、そして憧れに満ちて Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio,ma non troppo,con affetto) --速く、しかし速すぎないように、そして断固として - Geschwinde, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Allegro)

イ短調 - イ長調。緩徐楽章を序奏としたフィナーレと見ることができる。その橋渡しの部分で第1楽章の主題が回想されるが、これは後に交響曲第9番で用いられる手法である。主部は堂々としたソナタ形式。展開部がフーガで開始されるのはピアノソナタ第29番『ハンマークラヴィーア』以降、後期ソナタの特徴である。最後は喜ばしく閉じられる。

※CDによっては、序奏部分が第3楽章、ソナタ部分が第4楽章となっている場合もある。

28番も嫌いではないですが

音楽を追ってると時折迷子になりそうな時があります

密かにバランスが取れてなく方向が見えにくい曲などに当たると

今なぜこのフレーズがあるんだろうか?

疑問に思いつつ

そんな曲を難解な曲と言うなら

第29番ハンマークラヴィアは誠にスッキリした

クールな作品であり

どの楽章もばらんすがとれまとまっているとおもわれるし。

この曲に対するベートーヴェンの即興演奏の能力が縦横に表現されているし

生涯最高の集中力を持って作曲されたのではと思うわたしです。

終楽章はもう一つ聴き込む必要がありそうですが

告別とハンマークラヴィアは好きな曲に入れても良いかも

Kakishima