轎(かご)の種類を調べようと思い、人数が多いもの、と上を見ていくと、

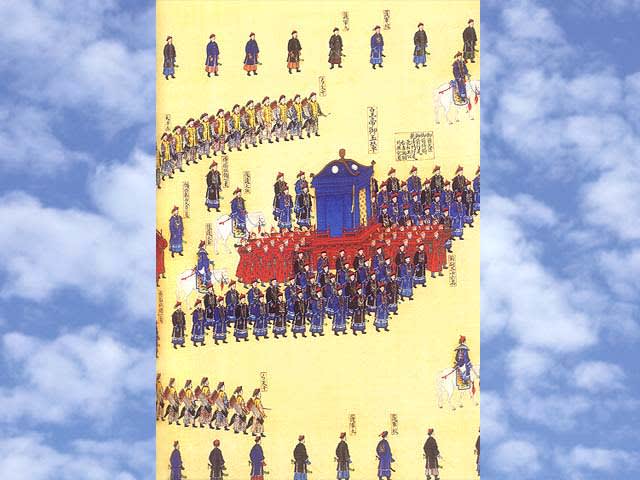

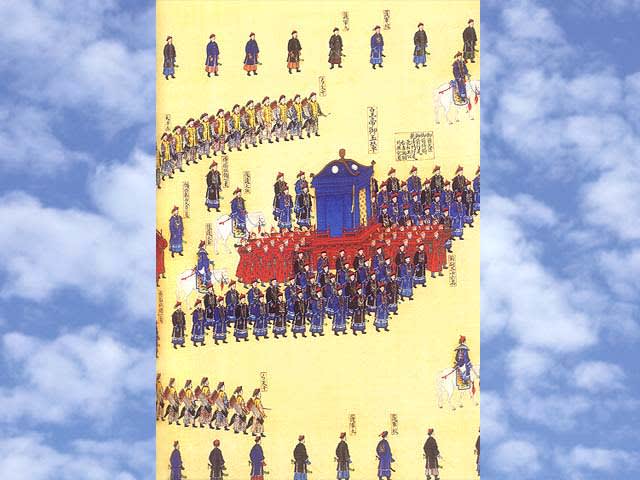

皇帝さまの36人牽きの玉[上に夫二つ、下に車]にたどり着いた。

これは輿(こし)、肩に担ぐのではなくて、車輪がついていて牽くものみたいですな。

[上に夫二つ、下に車]というのは、所謂だんじりのような集団で引っ張る牽き車。

これは乾隆帝が天壇に祭事に行く時の様相。

[上に夫二つ、下に車]は36人で牽き、道中交替するための班が十数班もあるため、牽き夫は総勢数百人。

輿(こし)の最高規格が、礼輿。

皇帝が儀式などに乗り、こちらは16人かつぎ。

しかし毎日の日常にこんな大仰な体制では効率が悪いので、紫禁城の中で乗っていた歩輿がこれ。

紫禁城に行ったことのある人なら納得いくだろうが、城内は、けっこう狭い路地も多いのだ。

両側が赤壁で遮られ、でかい輿では出入りできないというわけである。

清代以前まで、官衙(かんが、役所)での轎夫の職は、世襲制が多かった。

それは最高の乗り心地を提供するための「担ぎ技術」、または行儀作法の習得には、長い時間がかかったからだという。

具体的な作法の例:

1、ぎゃあぎゃあと大きな声でしゃべらない。

2、すべての轎夫が、リーダーである轎頭の音頭に合わせ、担ぎのタイミングを合わせることができる。

3、坂道の上がり下がりには、「轎杠」をたたいて合図とする。拍子木のようなもんですかね。。。

4、轎をおいた後、主人が出て来られるように、前の轎夫がさっと横にどく。

これは轎の入口が進行方向に向けて空いているタイプの轎の場合ですかね。

5、匂いの強いものを口にしない。にんにく、ねぎ、ニラなど。。。

すだれ一枚で隔たれているだけ。夏なんかわんわん匂って来たら、最悪そうー。納得(爆)。

6、屁をこかない、かーーーっ、ぺっ!! と大きな音で痰を吐かない。

---ってー。当たり前やがな、と思ってはいけないところが、文化の違いですがな。

しかしこういうことは、不愉快だからやらないように、という職場も存在したことはしたのねえええ、と思うと、

そりゃそうだよなああ、と納得もする。

生活レベルが上がっていけば、こういうものを聞いて、一日中気分が悪くなる人も出てくるだろう。

清代の宦官の話などを見ていると、元々は貧しい農民の子供だったのが、

10歳くらいから宮中で行儀見習いに入り、先輩宦官や師匠に叱られ、お尻を板でばんばん叩かれながら、

5年10年くらいかけて躾を完成させていく様子が伝わってくる。

宦官は、もう男でなくなってしまった以上、

どんなに嫌気がさしても、つらくても、もう世の中のどこにも行くところがないから、

歯をくいしばって耐え、だからこそ大成もしたのでしょうね。

さもなければ、現代でもこちらの経営者にとって頭の痛い離職率の高さではないですが、

せっかく苦労して躾けても、さっさとやめられて、結局は物にならない、というパターンではないでしょうか。

社会の一般として、こういう躾が浸透していないなら、10歳前後から住み込みでばしばし躾けていくか、

いっそのこと世襲制で、おとんが小さい頃から仕込んでいく・・・・・。

自然とそういう形におちついたわけですな。。。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

皇帝さまの36人牽きの玉[上に夫二つ、下に車]にたどり着いた。

これは輿(こし)、肩に担ぐのではなくて、車輪がついていて牽くものみたいですな。

[上に夫二つ、下に車]というのは、所謂だんじりのような集団で引っ張る牽き車。

これは乾隆帝が天壇に祭事に行く時の様相。

[上に夫二つ、下に車]は36人で牽き、道中交替するための班が十数班もあるため、牽き夫は総勢数百人。

輿(こし)の最高規格が、礼輿。

皇帝が儀式などに乗り、こちらは16人かつぎ。

しかし毎日の日常にこんな大仰な体制では効率が悪いので、紫禁城の中で乗っていた歩輿がこれ。

紫禁城に行ったことのある人なら納得いくだろうが、城内は、けっこう狭い路地も多いのだ。

両側が赤壁で遮られ、でかい輿では出入りできないというわけである。

清代以前まで、官衙(かんが、役所)での轎夫の職は、世襲制が多かった。

それは最高の乗り心地を提供するための「担ぎ技術」、または行儀作法の習得には、長い時間がかかったからだという。

具体的な作法の例:

1、ぎゃあぎゃあと大きな声でしゃべらない。

2、すべての轎夫が、リーダーである轎頭の音頭に合わせ、担ぎのタイミングを合わせることができる。

3、坂道の上がり下がりには、「轎杠」をたたいて合図とする。拍子木のようなもんですかね。。。

4、轎をおいた後、主人が出て来られるように、前の轎夫がさっと横にどく。

これは轎の入口が進行方向に向けて空いているタイプの轎の場合ですかね。

5、匂いの強いものを口にしない。にんにく、ねぎ、ニラなど。。。

すだれ一枚で隔たれているだけ。夏なんかわんわん匂って来たら、最悪そうー。納得(爆)。

6、屁をこかない、かーーーっ、ぺっ!! と大きな音で痰を吐かない。

---ってー。当たり前やがな、と思ってはいけないところが、文化の違いですがな。

しかしこういうことは、不愉快だからやらないように、という職場も存在したことはしたのねえええ、と思うと、

そりゃそうだよなああ、と納得もする。

生活レベルが上がっていけば、こういうものを聞いて、一日中気分が悪くなる人も出てくるだろう。

清代の宦官の話などを見ていると、元々は貧しい農民の子供だったのが、

10歳くらいから宮中で行儀見習いに入り、先輩宦官や師匠に叱られ、お尻を板でばんばん叩かれながら、

5年10年くらいかけて躾を完成させていく様子が伝わってくる。

宦官は、もう男でなくなってしまった以上、

どんなに嫌気がさしても、つらくても、もう世の中のどこにも行くところがないから、

歯をくいしばって耐え、だからこそ大成もしたのでしょうね。

さもなければ、現代でもこちらの経営者にとって頭の痛い離職率の高さではないですが、

せっかく苦労して躾けても、さっさとやめられて、結局は物にならない、というパターンではないでしょうか。

社会の一般として、こういう躾が浸透していないなら、10歳前後から住み込みでばしばし躾けていくか、

いっそのこと世襲制で、おとんが小さい頃から仕込んでいく・・・・・。

自然とそういう形におちついたわけですな。。。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

ルールが結構細かいですね。まあ、だから質の高い技術などを身に付けることができたんでしょうが・・・。でも、世襲制で困ったことなんかもあったんでしょうか、どうなんでしょ。

そうそう「かご」って、

結構に乗り物酔いするんですよね。

屁をこかない、痰を吐かない。などは、

日本でも、中国からの観光客向けに

そういう注意書きが書かれているようです。

人材を育てるのも大変ですね。

いつもありがとうです。(^_-)-☆ぽち!

人情で切れなくなっていったようなところがあった

のかもしれないですね。。。

>炎のクリエイターさんへ

いやあ。

日本でかーっぺっをやられると

やっぱりつらいものがありますね。

北京の情報 これからも楽しませていただきます

またよろしくですー。